工芸館が夏に子ども来館者を意識した展覧会を初めて企画したのは2004年のこと。当初は「動物」や「たんけん」がフックになるかと期待して展覧会名に掲げたり、それでは大人来館者には不足と2本立てで構成したり。しかし「子ども向け」など不要と気づくのにそう時間はかかりませんでした。方向転換を促したのは子どもたちです。「子どもの発想はすごい」「案外鋭い」とは鑑賞の現場でよく聞かれる言葉ですが、「案外」どころでは済まされない鋭さが彼らのまなざしにはあります。たとえば作品を前に立つ姿勢、対話や触察を取り入れたトークプログラムでのリアクション、そしてワークシートに刻まれた思考の跡──うっかりすると足元を掬われそうな彼らが指さす先にみた工芸の、なんというみずみずしさ。あるいはこれが原像かと思わせることも少なくありません。

本稿では、「おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展」の準備中、またオープン後の会場で頭に浮かんだことなどを書いてみたいと思います。子どもたちとの鑑賞体験にも少し触れますが、そこで引き合いに出す「図鑑カード」は工芸館の夏季展覧会に際して中学生以下の来館者に配布するワークシートで、イチオシ作品を絵と言葉で表わし、館内のボードに掲出して公開します。今日「みんなでつくる工芸図鑑」と呼ぶ本プログラムの原形は2004年に始まり、東京で活動した2019年までに約8,000枚を収集★。本年、移転後はじめて石川でも実施の運びとなりました。

私たちがみているものは

この図鑑カードですが、ほほえましげに掲示を見ていた大人たちが、不意に「あれ?」と首を傾げ、真顔で会場へ戻る様子をみかけたことが一度ならずありました。私自身も同様に作品をみなおし、くずおれた地点から展覧会のテーマを練るきっかけを得てもいます。実のところ本年のコレクション展である「工芸の光と影展」もそのひとつです。

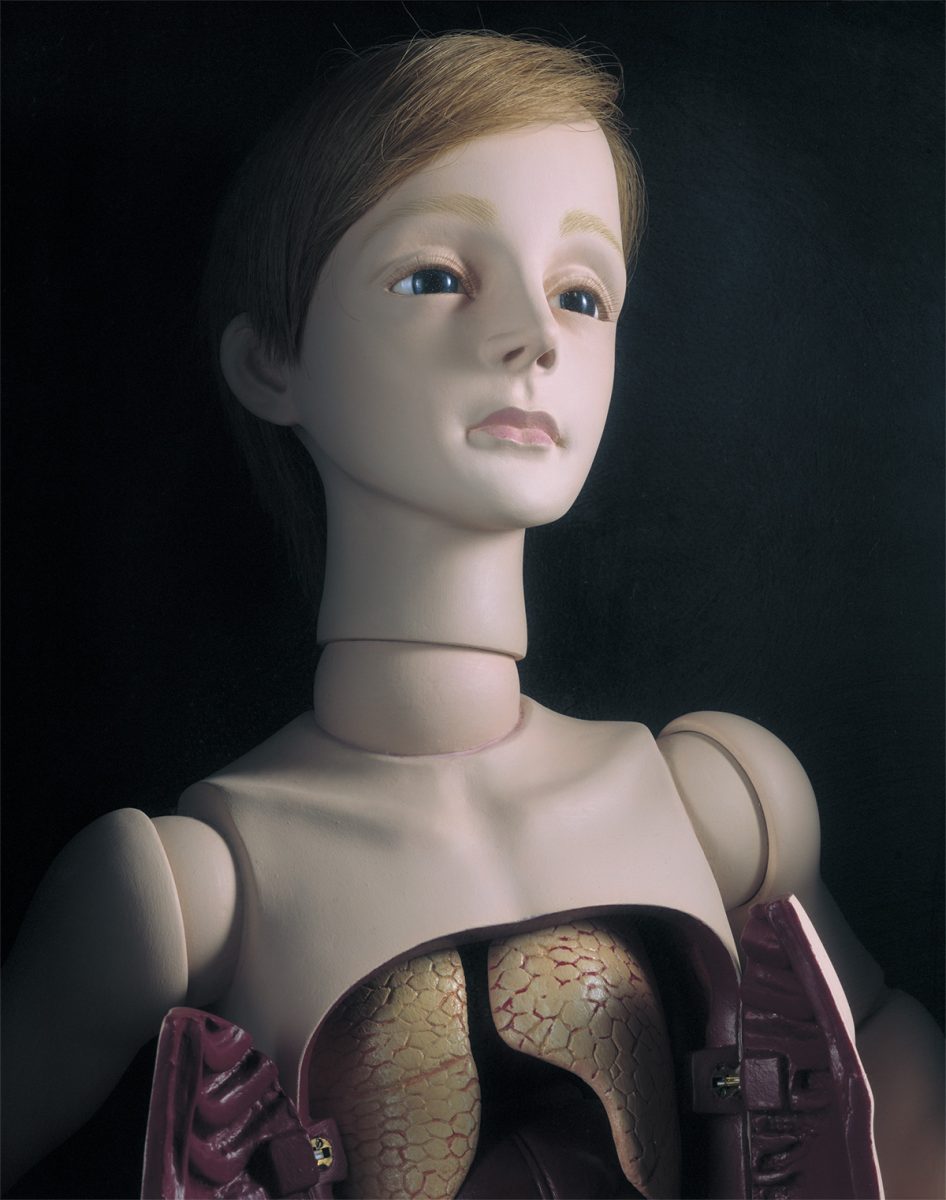

田中信行《Inner Side-Outer Side 2011》(2011)国立工芸館蔵[撮影:岡村喜知郎]

展示室1を入った正面には、田中信行《Inner Side-Outer Side 2011》(2011)を置きました。背面に黒い仮設壁を建てたため、自分で計画したのにほとんど毎朝「照明つけ忘れ」と騙されてしまいます。そのくらい黒は光を吸収するらしい。しかし部屋の手前まで進むと、唐突に丈高く立ちあがる黒いオブジェクトと向き合います。曲面に走る光が目に届いた瞬間、空間とオブジェクトとを分かつ試みです。影の表象を思わせる姿を光で認知する矛盾。それも目を動かせば光も連動して、新たな迷いが生じます。そもそもこの白くホワッとした現象のどこまでが作品の実体なのか、反射光の界域なのか、手を伸ばし確認したくなります(さわってはいけません)。結局判別つかないまま、同時に圧倒的な黒に視線を奥へと誘われて、物理と心理との混交のうちに「透明感」の語が飛び出します。漆黒はこのうえなく暗い状況を形容する語であるのに、語源となった黒漆はその物質感で、暗黒世界とは異質の様相をも示します。「も」と添えておくのは依然「暗」も手放していないから。手放さず、しっかりとつかまえたまま「明」を差し出して、みる人の意識を揺さぶります。

感覚の表出

さてこの漆黒因子ですが、どうも子どものセンサーを甚く刺激する傾向があるようです。4歳の来館者は三代渡辺喜三郎《丸棗》(1961)に向けて「まっくろすてき」とコメントし、意外な力強さで、しかしカードの枠に比してずいぶんと小さく(なぜなら作品も小さいので)無数の円でぐるぐると描出しました。貸出した色鉛筆は、黒から極端に短くなって戻ってくるのは、漆黒に魅入られた子どもたちのせい? コメント記入分があるにしても各色で展開するスケッチに比べれば消費量はたかが知れ、なにより彼らの黒で塗り込む姿に興味が高まります。

12歳の来館者「赤地友哉《曲輪造彩紅盛器》」図鑑カード(2014)

今展出品作を題材としたものではありませんが、図鑑カードにて色鉛筆の性能の限りを尽くし、それでも足らず筆圧に頼んだ12歳もいました。紙をこすると幾らか光ったようにみえるのを思い出し、心に迫る感覚を辿ろうとした結果です。そして漆黒が抱える矛盾、黒と光沢とを共存させた理由を「手作りとは思えないくらいなめらか」さに求めました。手に付いた黒鉛紛で用紙を汚すほどの熱意で直前まで挑んだ“絵”の活動(自分アイコンに「うひー」の嘆声と鼻水まで出させて)から起き直り、おそらくは書いた当人も知らないうちの対象物と行為との距離を測る跳躍力には驚かされます。

《Inner Side-Outer Side 2011》に戻ると、これも「手作りとは思えないくらいなめらか」さで満たされています。もちろん本品は手作りの極致です。表層として感知される塗膜形成にかかるプロセスだけをみても大仕事。粘弾性体である漆をいとも伸びやかに塗り、固まったら研ぎ炭をかけてまた塗るを繰り返しますが、炭で表面を荒らしてからでないと漆が食いつかず、微妙な加減が求められるのだと聞きました。仕上げは素手に油と粉で磨きあげます。成形からここまでのあいだ、傍からはもどかしくみえる行きつ戻りつは漆工に顕著、平滑であることをひたすらに目指す作業であり、そこに手作り感のはさまる余地はありません。いいかえれば完全な無。それで充足しています。

田中さんは器形の外で作品をフィニッシュさせますが、伝統的に器に企図されてきた事柄――掌や口唇で享受してきた快は制作の骨格を築いています。ちょうどこれを書いているときに作家と電話で話す機会がありました。曰く「僕のは断片」。それでも/だからこそ光と影とを澱むことなく走らせた意志は、やはり工芸の系譜にあるようです。

光と影の情念

漆黒の塗膜が自立した《Inner Side-Outer Side 2011》は、背面に周るとこれも突如として燃えあがるかのごとき朱漆のインパクトに出会います。田中さんとこの色を話題にしながら「紅蓮の炎」のたとえの適否を考えていると、電話の向こうから「情念」と聞こえました。そう、探していたのはその言葉。ところでその情念の属性は果たして光、それとも影?

田中信行《Inner Side-Outer Side 2011》(2011)国立工芸館蔵[撮影:岡村喜知郎]

作品に漂う光と影の両義的なさまを訪ね、湧き起る感興に重なる物語のニュアンスを味わっていただけたらと構成した展示室1にて、奥のケースに収めたのは四谷シモン《機械仕掛の少女 2》(2016)です。会場より先にシモンさんへのインタビューとともに紹介した動画の再生回数は3カ月足らずで36,000回にのぼりました。

「四谷シモンinterview」より(企画・制作:国立工芸館 / 撮影・編集:TOTEM)

「四谷シモンinterview」より(企画・制作:国立工芸館 / 撮影・編集:TOTEM)

本作は昨年度の新収蔵なのでまだ誰かと鑑賞を共有したことがありませんが、同じ作家の《解剖学の少年》(1983)はギャラリートークの現場で活発な発言を促す一点です。なかでも強い印象を残したのはクラスでやってきた中学1年生の言葉:「あんまり顔が可愛いから、男の子と女の子とどっちなんだろうって考えていた」。性別の“証拠”を顕わにした作品の正面、それも一番前にいた生徒はクラスメイトから一斉に突っ込まれる羽目になりましたが、人形の根源を問い続けてきた四谷シモン作品に向けた最高の賛辞のひとつではないかと思います。

四谷シモン《解剖学の少年》(部分)(1983)[撮影:斎城卓]

「人形」を「嫌い」という人が少なからずいます。「この人形」とか「アンティーク」とか「家に伝わる」などの前触れもなくいきなりの「嫌い」です。そんな造形、ほかにあるでしょうか? そういう人たちにとっては、動画中でシモンさんも語っているように、「人形は怖い」らしいのです。人形のはじまりは呪物だといわれています。科学も医療も発達していなかった時代、人びとにできることはただ祈り、願うだけ。それを媒介したのが人形であり、禍を受ける身代わりとしたら最後は流水や炎にすがって祓いの手続きを踏みました。人形との関係はそれでさっぱり了、のはず。しかし人形は、かつての呼び方にならえば「ヒトガタ」、わが身の相似形と思わせる独特の存在感を宿しています。そのため好悪のどちらといわず感情移入が止められません。時代が下がるにつれ装飾的工夫をめぐらせて愛情を注ぎ、そして鑑賞の対象に選ばれるようにもなりました。けれどどれだけブライトサイドに美的価値を託したとしても、その背後に周ればいにしえの、そして今なお変わらない生存を賭した影が落ちる。願いが真摯なだけに単純にダークサイドと切れないのが厄介……そして陰影の魅力を深めもする。

《解剖学の少年》では、標本さながらの臓器ひと揃いを平然と晒して人工物である正体を明らかにしました。それより少し後に開始した「機械仕掛」のシリーズは、ボディに納めた金属らしい硬質な反射光が血も涙も通わぬ物体であることを保証します。とはいえいずれも美麗な風貌で、みとれているとガラスの目玉にキャッチが光って潤みだす、ような?「人形とは、人形である」──シモンさんが作品を通して投げかける問いと解に、皆さんは光と影のどちらをみますか?

★──当館所蔵品と同定した件数。企画展示を対象としたものやコラージュを加味したカード等は別カウント。

おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展

会期:2024年6月18日(火)~2024年8月18日(日)

会場:国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2)