コロナ禍が終わっても、いまだビザ取得の要件が解除されない中国を4年半ぶりに訪れ、5月末から6月頭まで滞在した。今回は研究室でとりくむ日建設計のプロジェクトのリサーチが目的であるが、空き時間にはそれ以外に巡回中の磯崎新展やいくつかの現代建築を見学した。

タイミングとして磯崎が亡くなった後、最初に開催された大型の回顧展「Arata Isozaki : In Formation」は、昨年の8月、上海のPower Station of Art(PSA)でスタートしたものである。日本の美術館と違い、ホームページで何度確認しても、直前まで告知が掲載されず、ずっと気になっていたものだったが、いざ始まると、3カ月弱の会期中に渡航のチャンスがなく、ようやく今年、深圳の現代芸術・都市計画館(2024/04/16〜06/10)において鑑賞することができた。

おおむね時代順になるが、「廃墟」「プロセス」「サイバネティクス」「間/トランス」「島」「創世記」「新しい形態」「フラックス」「アトラス/群島」という9つのキーコンセプトによって分類する枠組は、巡回先でも同じである。ただし、発電所をリノベーションしたPSAと同様、コープヒンメルブラウが設計した深圳の会場も巨大建築なのだが、広い部屋がとれず、二層に分けて展示し、階段室でも映像を流していた。また一部のシルクスクリーン作品(複製)のサイズが小さくなったり、オリジナルのスケッチが複製に差し替えられるなど、変更が生じている。さらに深圳では、木の模型をアクリルのケースに入れるよう指示があったらしく、展示環境にやや難ありと判断されたようだ。

「Arata Isozaki : In Formation」 ケース内の木の模型 現代芸術・都市計画館[筆者撮影]

「Arata Isozaki : In Formation」 ケース内の木の模型 現代芸術・都市計画館[筆者撮影]

ともあれ、さまざまな切り口の企画はあったけれど、日本でもこれだけ大規模な磯崎新展は久しくなかった。もしかすると、彼の還暦にあたる1991年に開催され、筆者が学生のときに目撃した東京ステーションギャラリーの「磯崎新 1960/1990」展以来かもしれない。それがいま中国において彼の回顧展に遭遇することに時代の大きな流れを感じる。

さて、会場の冒頭では、1968年のミラノ・トリエンナーレに出品した《エレクトリック・ラビリンス》の大型インスタレーションが再現されていた。以前、ZKMの「Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art」展(2002)で再制作され、筆者も関わったKPOキリンプラザ大阪の「EXPOSE 2002 夢の彼方へ : ヤノベケンジ×磯崎新」展で日本にお披露目されたが、それとは別バージョンのようである。この作品は当時の建築家の楽観的な未来像に対し、廃墟のほか、おどろおどろしい図像や20世紀の悲惨な写真を用いたことで知られるが、その選択には当局のチェックが入ったらしい。

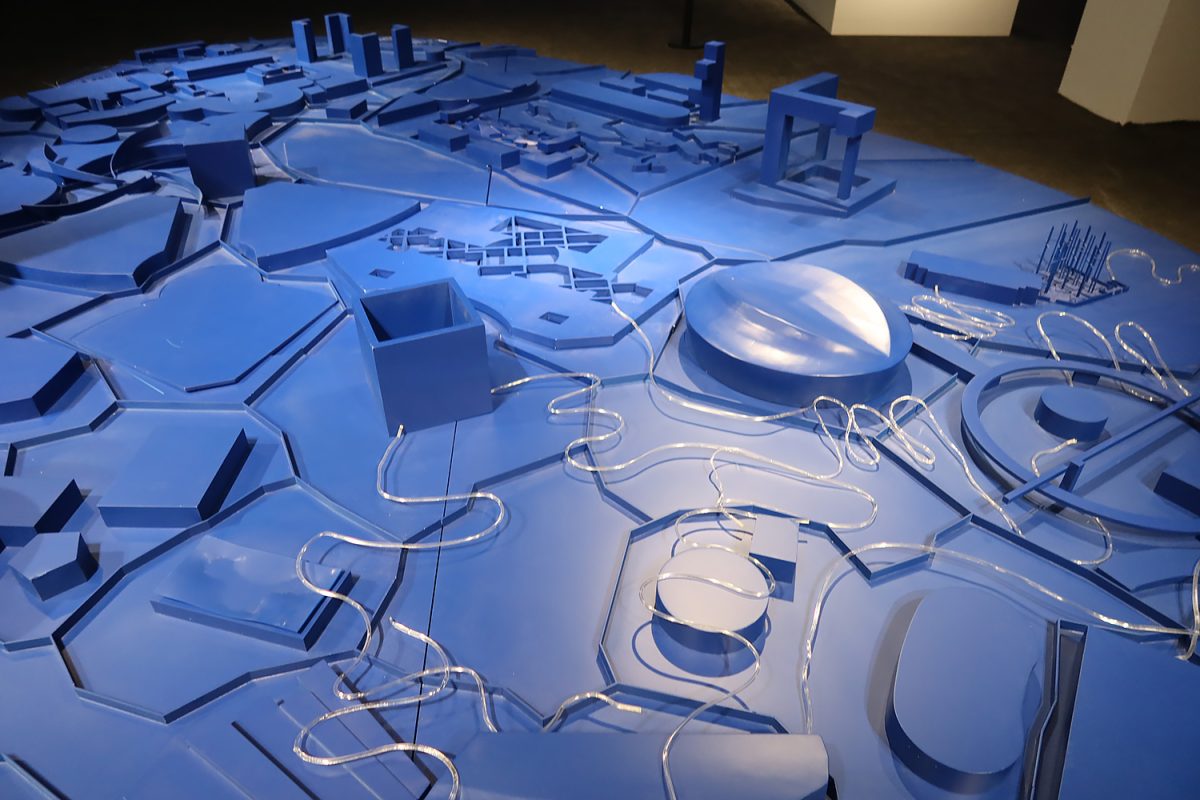

興味深いのは、磯崎がオフィスのエリアを担当した丹下健三研究室の「東京計画1960」から始まり、彼がキュレーションした「MA: Space-Time in Japan」展や、ICCのこけら落としとなった「『海市』──もうひとつのユートピア」展(1997)、「MAN transFORMS: The Documents」展(2016)の出品作など、展覧会も重要なプロジェクトとして位置づけられていることだ。また上海と深圳で展覧会が開催されることから、当然、北京の《中央美術学院現代美術館》(2008)、上海の《ヒマラヤ・センター》や《シンフォニーホール》(2010)、《深圳文化センター》(2007)など、中国の作品は入っており、大分から持ち込まれた木造模型とは別に、新規で大きな模型が制作されている(なお、これらはケースなしの展示だった)。

「Arata Isozaki : In Formation」 建築をコラージュした「海市」の展示 現代芸術・都市計画館[筆者撮影]

「Arata Isozaki : In Formation」 建築をコラージュした「海市」の展示 現代芸術・都市計画館[筆者撮影]

「Arata Isozaki : In Formation」 中国で制作された《上海シンフォニーホール》の模型 現代芸術・都市計画館[筆者撮影]

「Arata Isozaki : In Formation」 中国で制作された《上海シンフォニーホール》の模型 現代芸術・都市計画館[筆者撮影]

なお、磯崎は健康に不安があったときでさえ、中国のコンペの審査員に出向くなど、中国への思い入れは強かった。そしてほとんどの作品を知っていると思っていたが、アメリカの《オブスキュアード・ホライゾン(砂漠の寝所)》(2010)やカタールの《ザ・ミレニアム・ハウス計画案》(1999)、水彩画のシリーズなど、晩年のプロジェクトで知らないものがあった。丹下は没後約20年になるが、結局日本で大きな回顧展は開催されなかった。丹下と異なり、展覧会好きだった磯崎はそうならないだろう。果たして日本においてどのような展覧会が企画されるのか、楽しみである。

中国における日建設計

さて、中国における日建設計の仕事は、工場施設や、北京の《中日友好病院》(1984)などの先駆的な事例もあるが、やはり経済が活性化した1990年代以降から目立つプロジェクトが多い。例えば、『ミッション:インポッシブル3』(2006)でトム・クルーズが斜めのガラス面を滑降した、上海の浦東にある《中国銀行上海ビル》(2000)や、古典主義を採用し、頂部にドームをのせた《上海平安金融大厦》(2011)などである。今回、案内してもらった陸鐘驍氏も、90年代の浦東のビルのコンペを契機に日建設計で働くようになった。ザハ・ハディドの《広州オペラハウス》(2010)の斜向かいに建つ巨大な《広州図書館》(2012)は地下鉄に直結し、利用者数が中国のトップクラスだという。最大級のヴォリュームの開架図書でも知られる。全体の構成としては、ヴォリュームを切り裂き、光を導く中央の吹抜けは、図書館というよりも、ショッピングモールのようだ。そして地下にドキュメンタリー映画センターや展示場、食堂などがある。

日建設計《広州図書館》[筆者撮影]

日建設計《広州図書館》[筆者撮影]

これらは単体の建築だが、さらに日建設計の強みを発揮するのは、都市計画的なプロジェクトだろう。いち早い成功事例としては、街区ごと近代建築のリーロン(長屋)を保存しつつ、商業施設のエリアとして再開発した《新天地》(2000-2002)が有名だろう。約20年ぶりに再訪したが、外国人観光客が集中し、中心の通りはものすごい人出だった。なお、街区は中国共産党第1回大会の史跡も含み、ここで中国各地からの来場者が記念撮影していた。完成間近だった鸿印里の開発も、街路沿いのリーロンを部分的に保存再生しつつ、集合住宅と高層のオフィスビル(下は家型のモチーフを使う商業施設)が建つ。リーロンの屋根上を歩け、ビルとも連携する。

近年、広州の郊外に登場した《華為松山湖プロジェクト》(2017)と《華為大学》は、HUAWEIの研究所やオフィス、研修施設群だが、ヨーロッパの世界遺産の街並みを組み合わせた壮大な計画である。プロポーションだけでなく、省略されがちな古典主義の細部や装飾も再現し、きわめて精緻に制作されたことに驚かされた。テーマパークのようだが、雰囲気ではなく、本物の建築をつくるという意気込みである。しかも建築単体というより、まさにその集合としての街であり、レストランがある広場やうねる道路を効果的に挿入しつつ、バスや電車が各街区をつなぐ。

日建設計《華為松山湖プロジェクト》 カレル橋からプラハ風の街をのぞむ[筆者撮影]

日建設計《華為松山湖プロジェクト》 カレル橋からプラハ風の街をのぞむ[筆者撮影]

注目されるTOD(公共交通志向の開発)としては、高層ビルが高速鉄道の駅に隣接する《広州凱達爾交通羽生国際広場》や、まわりの人工地盤の上にオフィスやマンションを併設する《広州白雲駅》(2023)を見学した。もともと中国の駅は春節を踏まえ、巨大な空間をもつが、後者の外観はスタジアム、内部は空港のようなスケール感である。もっとも、日本と違い、駅ナカに商業施設を入れて稼ぐことには消極的なのは興味深い。《上海緑地中心》(2018)は地下鉄駅の真上に谷状の地形のように商業施設が展開する。大きなヴォリュームを抱えるモールにせず、分節しつつ小さな街路の集合体のように構成し、徹底した屋上緑化は24時間開放の立体公園になった。ここで羊を飼育する構想も検討されたが、現在はポニーがいる。

日建設計《広州白雲駅》[筆者撮影]

日建設計《広州白雲駅》[筆者撮影]

ほかに訪れた上海のプロジェクトを紹介しよう。いまはほぼ消えたが、当初リーロンが密集したエリアの《中信広場》(2010)は、そのスケール感を踏襲しつつ、テラコッタのルーバーを用いた低層の商業施設と自然換気を行なう高層のオフィスビルから構成される。文化施設が増える黄浦江西岸地区(ウエストバンド)では、《メディアポート》が街区を超えた人工地盤や垂直に貫通するアーバンリングのヴォイドによって豊かな歩行空間を形成していた。日建設計は都市開発のガイドラインを作成し、「三体」の水滴をイメージしたゲーム会社のビルも担当する。やはり西岸の《AIタワー&プラザ》(2019、2021)は、空港跡地の敷地ゆえに、風=空気の流れをコンセプトに掲げ、3次元曲面の薄い皮膜によるビルの足元のスカートを広げたような造形をもつ。日本でも日建設計は大型のプロジェクトを手がけているが、その経験を生かしながら、中国では施主が保守化していないためか、より大胆に展開している。

日建設計《上海西岸メディアポート》 [筆者撮影]

日建設計《上海西岸メディアポート》 [筆者撮影]

日建設計《AIタワー&プラザ》[筆者撮影]

日建設計《AIタワー&プラザ》[筆者撮影]

一方で、ノーマン・フォスター、SANAA、MVRDVなどの建築事務所は、西岸のビルを手がけているほか、上海ではジャン・ヌーヴェルによる3つの新作、すなわち《浦東美術館》(2021)、《星美術館》(2022)、《ザ・ルーフ》(2014-)のほか、トーマス・ヘザウィックの《1000 Trees》や、OMAのリノベーション、《コロンビア・サークル(上生新所)》(2016-2017)が誕生していた。広州でも、トーマス・ヘルツォークによる小さい太陽光パネルを反復する曲面ガラスに包まれた《広州美術館》(2023)がオープンしている。もっとも、外タレだけでなく、ネリー&フーや、柳亦春が率いる大舎建築設計事務所など、中国人の建築家によるすぐれたプロジェクトも着実に増えており、今後の展開が見逃せない。

トーマス・ヘザウィック《1000 Trees》[筆者撮影]

トーマス・ヘザウィック《1000 Trees》[筆者撮影]

ヴァン・モリヴァンとクメール・ルージュ

8月中旬、カンボジアのプノンペンを初めて訪れた。主な目的は、同国の丹下健三というべき国家的な建築家、ヴァン・モリヴァンの作品と、ポル・ポト政権下のキリング・フィールドの現場を見ることである。

モリヴァンは1926年に生まれ、パリのボザールで学び、カンボジアが1954年にフランスから独立した後に帰国し、重要なプロジェクトを手がけた。例えば、《国会議事堂計画》(1958-1959、1969-1970)、《チャットモック国際会議場》(1961)、《独立記念塔》(1962)、《ナショナル・スポーツ・コンプレックス》(1964)、《首官邸》(1966)など、国家的な施設が少なくない。デザインにおいて感心させられるのは、世界水準に通用する完成度が高いモダニズムに到達していると同時に、東南アジアならではの気候やクメール遺跡の伝統を踏まえた地域性を備えていることだ。

見学したものを紹介しよう。《複合運動施設》(1962)は、片持ち梁によって三方向に客席が張り出し、中央が高くなる遺跡をひっくり返したような上が膨らむヴォリュームをもち、水路に囲まれた構成もアンコール・ワットを意識している。座席下からの光が美しい。一応、屋内の競技場だが、完全に閉じない、いや閉じられない空いた部分があるのは、東南アジアのモダニズムらしいデザインだろう。また《旧高等師範学校》(1971、現在は大学)も、大きな吹き抜けを抱えた校舎は、テラーニを想起させる。彼もモダニズムと古典主義を融合させたから、結果的に両者の構成に類似性が出るのかもしれない。不動産で売りに出ていたものの、市内に現存し、道路に対して45度振って配置した《自邸》(1966)は、HPシェルの屋根が特徴的であり、菊竹清訓の《スカイハウス》(1958)にも似ているが、大きな豪邸だった。

ヴァン・モリヴァン《ナショナル・スポーツ・コンプレックス》[筆者撮影]

ヴァン・モリヴァン《ナショナル・スポーツ・コンプレックス》[筆者撮影]

ヴァン・モリヴァン《旧高等師範学校》[筆者撮影]

だが、内戦によって政権が変わり、1971年にモリヴァンはスイスに亡命し、設計のキャリアが断絶する。もし国外脱出していなければ、1975年からのクメール・ルージュの時代は銀行や学校を廃止し、西洋文明を否定しただけでなく、あらゆる知識人を反乱分子とみなしたから、彼も殺されたはずだ。実際、外国語を話せたり、眼鏡をかけているだけで、命が奪われた。クメール・ルージュの収容所S21も、彼らが建設したものではなく、空っぽになった高校の校舎を転用したものである。毛沢東の文化革命とスターリンの粛清を合体させたようなクメール・ルージュの過激な原始共産主義は、都市から住民を追いだし、地方で農業に従事させた。荒廃した都市は物理的に復興できる。だが、時間をかけて育成される技術、教育、文化の人材は、一度失われ、未来に大きな禍根を残した。1993年にモリヴァンは帰国したが、すでに20年以上の時が過ぎていた。

収容所S21に改造された高校[筆者撮影]

収容所S21に改造された高校[筆者撮影]

したがって、カンボジアはすぐれたモダニズムの建築家を輩出しながら、円熟期に作品を残せず、事務所を維持できなかったため、直接の後継者を自国に育てられなかった。フランスの植民地時代につくられたプノンペン駅を訪れると、わずかなプラットホームしかなく、驚くほど列車の本数が少ない。公共交通機関のシステムは貧弱である。市内で書店もほとんど見かけなかった。現地を案内してもらったVirak Roeun氏によると、批評が機能する建築雑誌や、海外の建築論の翻訳書も存在しないという。40年以上が経っても、国の近代化が破壊された傷跡は癒されていない。日本は多くの犠牲者をだした太平洋戦争を経験し、メタボリズムの少し上の世代は少ないが、カンボジアほどの極端な断絶はなかったし、戦後も大きな騒乱を避け、ある程度、安定した経済を維持することができた。かつて中国も文化革命によって停滞したが、共産主義から市場経済に移行することで、目を見張るような成長を続け、建築やインフラが急速に充実している。ほかのアジア諸国も20世紀末に経済発展を遂げているが、カンボジアはその波に乗り切れなかった。果たして、今後のカンボジアの建築のために、何が必要なのかと考えさせられた。

関連記事

「磯崎新 ─水戸芸術館を創る─」展|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年07月01日号)

16年目のICCと磯崎新展──磯崎新「海市」から「都市ソラリス」へ|畠中実:フォーカス(2013年12月15日号)