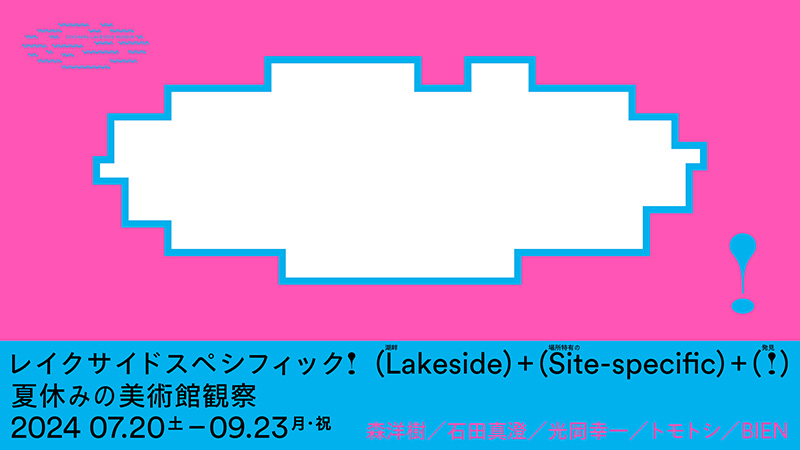

会期:2024/07/20~2024/09/23

会場:市原湖畔美術館[千葉県]

出展作家:森洋樹、石田真澄、光岡幸一、トモトシ、BIEN

公式サイト:https://lsm-ichihara.jp/exhibition/lakesidespecific/

久しぶりに、artscapeの現代美術用語辞典ver.1.0をひらいて「サイト・スペシフィック」という語を引いてみた。2009年当時の解説は、「美術作品が“特定の場所に帰属する”性質を示す用語。といって、美術作品にとって“特権的な場所”であるはずの美術館の機能を補完するのではなく、逆に批判するために用いられることが多い」と始まる(執筆:暮沢剛巳)。

制度のフレームに乗っかるそぶりをしつつ、実際のところは批判的態度を示すというのは「サイト・スペシフィック」と銘打たれた作品でなくとも、今日の芸術が備えたり、あるいは期待される性質だろう。そして、そのフレームとは、芸術の形式や様式の範囲に留まるものではない。社会制度や歴史のなかにある構造まで美術作品は言及できる。

本展は、市原湖畔美術館で「その謎と戯れながら、5名のアーティストと共に美術館の観察を試みた」活動の報告あるいはその様子を見せる機会のようだ。強い語気ではないのだろうが、本展がどのような批判性をもっていたのかを考えてみる。

トモトシ《クールな美術館を“ほんわか”させる。》[撮影:田村融市郎]

トモトシ《クールな美術館を“ほんわか”させる。》[撮影:田村融市郎]

その入口となり、通貫して考える補助線となるのは、トモトシの《クールな美術館を“ほんわか”させる。》だろう。というのも、市原湖畔美術館の入口ゲートに添えられたアート引越センターの青い養生材が、私の目にまず飛び込んできたからだ。本展における観察は、あるいは観察の痕跡は、動線の関係上、ここから始まってしまう。

観察とは「物事の状態や変化を客観的に注意深く見ること」(デジタル大辞泉より)だとされている。ある場所に“後から”インストールされたであろう“なにか”は、一見してわかる「物事の状態や変化」だと指摘できるし、美術館におけるそれは作品であることが大半だ。エントランスへ向かう道中に真っ青な養生材が何度か現われ、二度目の養生材のすぐあとに、シルバーの金属壁(2013年のリノベーションによる)に光岡幸一のテープドローイングが現われる。光岡のテープで描かれた歪んだ文字は、「おじさん」なる誰かへ向けられたメッセージだ。観るべきものが室内外にあることを示す美術館という建築物/制度そのものを、このようにまず外から観ることになる。

光岡幸一のテープドローイング[撮影:田村融市郎]

光岡幸一のテープドローイング[撮影:田村融市郎]

外から眺めた時点で、鑑賞ではなく、観察というやや前のめりな姿勢に私はなっていた。だが1995年の「市原市水と彫刻の丘」開館時から常設作品が多数あるこの場所で、青い養生や白いテープが“後から”インストールされた作品なのだとなぜ区別ができるのだろう。

「レイクサイド・スペシフィック」というタイトルに立ち戻る。この湖畔に既存建物ができて以降の物事のすべては、レイクサイドで“後から”起きている。さらに前に戻るなら、ここで言うレイクこと高滝湖は1990年に高滝ダムと合わせてつくられた人造湖であり、市原の山間に“後から”つくられたものである。物事の状態や変化は、どこまでも遡ることが可能だ。作品が数週間前のインストールであるか、30年前のインストールであるかは問題ではない。

私たちは本展のアーティストおよび作品よりは、“後から”ここにやってきた。だが、本展のアーティストおよび作品は、まず、観察されるものである以前に、(今回の鑑賞者よりは)先に観察を試みたものなのだ。観察は重なっており、何が(いつに対しての)“後から”やってきたのかを、鑑賞者は目にすることになる。

ところで、たしかにここは「クールな美術館」だ。2013年のリノベーション(設計:カワグチテイ建築計画/川口有子+鄭仁愉)により、アートウォールこと鈍く光るシルバーの壁が既存建物に嚙み合っており、その内外が新たな展示室や展示壁として扱われている。もともとの仕上げ材を引きはがされた既存の躯体は、グレイッシュになり特徴的な形態を強調している。 「円弧を基調としたプランや、スロープと階段による立体的な回遊路などユニークな骨格を持っている。しかし、それが水とみどりに囲まれた豊かな周辺環境とは繋がっておらず、建物は孤立しているように感じられた」という設計者の解説(プロポーザルの最優秀者選定後)にあるように、そもそもリノベーションが、既存建物の「謎と戯れ」「観察を試みた」結果であることにも留意したい。

「バブル経済の真っただ中で設計され、バブル崩壊後に竣工した既存建物のあちこちには数々の謎が残されていた。だけどなんだか心地が良いのはなぜだろう」という展示ステートメント内の問いにはすでにひとつの回答が出てしまっている。リノベーションを通じてあらかじめ謎が残されているからだ。設計者の解説を脱してこの問いに答えていくならば、リノベーションがなされたうえで、なにが“後から”起きているのかを観察しなければならないだろう。

順路に戻る。青い養生材は、主に壁の直角の角、手すりの出っ張りに付けられている。ガラスを保護していることもある。衝突した際の衝撃を和らげるために付けられているのだろう、と想像できる。

青い養生材の付いた壁の端部をまわりこみ、展示室へ入場すると、森洋樹の《here to here》が並んでいる。カラフルに塗られた太めの角材が、何かの輪郭のようなそうでないような形につなげられている。これらは床に置かれていたり、壁にもたれかかっていたりする。結界はなく、監視員の方はこちらをなんとなしに伺っていた気がする。

森洋樹《here to here》[撮影:田村融市郎]

森洋樹《here to here》[撮影:田村融市郎]

展示室の奥に大きな窓に面した小部屋がある。出入り口にはもちろん青い養生材が付いている。石田真澄の《light practice》がL字壁の二面に設置されている。ひとつの壁には、異なる2枚の写真が貼り込まれたギザギザと折れた変形パネルがあり、左からと右からで異なる像が現われる。支持体であるアートウォールが折板でできていてジグザグと折れていることに写真は応えている。入館前に、同じ折板の外壁に、同じような写真が付いていたような気がしたが、見えていたとしても片面しか見ていなかっただろう。

もうひとつの壁には12点からなる組写真があり、天窓からの光を浴びている。この部屋と、森の作品を通じて、美術館の外の風景が示唆される。青い養生材に出会う以前の、バイパス道からここまで上がってくる道中の、いくつかの風景が思い出される。

BIEN《DUSKDAWNDUST #2 (There is nothing to stay, you too, it’s all about you)》[撮影:田村融市郎]

BIEN《DUSKDAWNDUST #2 (There is nothing to stay, you too, it’s all about you)》[撮影:田村融市郎]

《here to here》の並ぶ展示室の片側は、吹き抜けに面している。金属製の手すり越しに、下の階まで届く縦長のパネルが、吹き抜け奥の壁に何枚も立てかけられているのが見える。そしてパネル同士の隙間から抜かれたような細すぎるパネルが、位置をずらして、手前の天井から下の床まで伸びている。この吹き抜けには巨大な柱と梁が交差している。構造フレームの向こう側は、リノベーション以前、ガラスに覆われた「水槽」としてつくられたものの、計画に反して一度も水の張られなかった空間であるそうだ。そこはリノベーションという変化において、“後から”起きたことが明らかな箇所のひとつである。

そして、水槽でありえたはずの境界面を、抜き出したパネルに置き換えているのがBIENの《DUSKDAWNDUST #2 (There is nothing to stay, you too, it’s all about you)》であることは、特徴的な筆致からすぐわかる。細すぎるパネルのうち一本は、細い回廊の中央に刺さっている(ように見えるようインストールされている)。

その一本に、ぶつからないように細い回廊を進む。

下の階へ降りる階段にもばっちり養生がされているのをわき目に見つつ、手前の展示室でトモトシの映像作品を観ることにする。《クールな美術館を“ほんわか”させる。》の、養生作業の様子と養生具合を確かめるさまがモキュメンタリーのように収録されている。映像には、アート引越センターのスタッフが、物品搬入を想定して危険と判断した箇所に養生をほどこすさまが写っている。私が辿る順路と重なりながら作業が進むそのたびに、赤いトレーナーを着たトモトシは、安全を確かめるという理由のもとに養生箇所へのタックルを繰り返す。跳ね飛ばされて床へ倒れ込むトモトシはリポーターの質問に「超柔らかいです」と微笑むのだ。

ちなみに、トモトシの笑顔は、映像の序盤からすでに力ない。

映像の上映される展示室は、本展で辿る移動の半ばより以前に位置づけられる。このあと私は養生された階段を下り、《DUSKDAWNDUST #2 (There is nothing to stay, you too, it’s all about you)》の間を通り、養生された壁の間を抜け、そこここに散りばめられた大小の《light practice》に写された物事とともに写真と背後の壁を照らす光を見る。周囲に人がいないのを見計らい、壁にタックルしてみたが、養生材の向こうにはコンクリートの硬さが感じられる。トモトシの言う「超柔らかいです」は、養生材そのものに向けられたコメントであり、衝突した身体が得る質感ではないことに心配になるが、映像はとうの以前に撮られているから救いようがない。

地下から上がり、館の開館からリノベーションに至る、建築設計に注目した学芸員による調査展示を観る。屋上へ出ると、ここでもいくつかの《light practice》が目に入る。そして、さっき映像で観た、トモトシが最後にタックルした地点の青い養生に腰掛ける。

石田真澄《light practice》[撮影:田村融市郎]

石田真澄《light practice》[撮影:田村融市郎]

思えば、映像を見たのち──つまり階段を下り、地下へ降りて以降──の経験は、森の《here to here》を除いて、各作品を観続けたり観直すものになっている。全体を通じて、各アーティストの観察行為そのものに随伴するような展示だったと思う。

そのうえで、私はやはりトモトシのことを考えてしまう。《クールな美術館を“ほんわか”させる。》の映像は、最初の数カ所の作業を写した時点で、同様の危険さへの判断と養生とタックルが繰り返されることが明白だった。それでも、トモトシの力ない笑顔に惹かれて映像を観続けてしまうが、観ているうちに、ここでいう危険さがスペシフィックなものでないことにも思い当たってしまう。直角の角、狭まった開口部、突起物。これらはどのような建築物であれ必ず有するものだ。むしろ、特別な建築物とされるこの美術館の、建築物として普遍的な、言ってしまえばふつうの性質がわかってくるだけだと言ってもよい。★1

部屋の角や出入り口に養生が必要なのは、建築物が建築物である限り避けられない。順に撮られた映像のなか、養生不要と判断されて通り過ぎた箇所にこそスペシフィックさはあったかもしれない。だがこの見方も、リノベーションによって設計者により残された判断(「謎」として見せられたものも含む)を追っているに過ぎない。円弧の壁は、リノベーションにより強調されている。 さらに言えば、(もはやそれすらマッチポンプのように思ってもしまうが)トモトシが前景化させようとした展示室の危険さは、むしろ美術作品や美術館が鑑賞者との間に暗黙にもっている安全への了解をはっきりさせている。

本展では、ぶつかったら危ないはずの各作品はどれひとつとして、結界もなければ、もちろん養生されてもいない。《クールな美術館を“ほんわか”させる。》はインストール中に実行され、撮影されている。「そんな勢いで突っ込むやつはいないでしょう」「いやでも万が一ってこともありますし」というタックルの傍らで起きる会話は、他作品の存在しない展示室でのやりとりだ。その後インストールされたむき出しの作品たちは、誰も突っ込んでこないと信じてむき出しにされている。作品は、青い養生の“後から”現われて、危険が発生することは検討されもしない。各作品が、突っ込みを受けることはない。

まとめてみるならば、トモトシのタックルを通じて明らかになるのは、普遍的にある設えや制度をただ指摘していくことの力なさである。ほかの設えや制度はむしろそのままであることが守られて、安心と安全ということになる。安心で安全な美術館では、鑑賞者が外界から身を守って振る舞うことができる。私だって、何かが滅茶苦茶になるのを目撃したいわけではない。本当は、頭と体を使って観察し、傷つかない範囲で驚きたい。★2

この日、私は伸び伸びと観察を楽しんだ。★3

それぞれのアーティストが、この夏この場所で過ごして残した観察のスペシフィックさが伝わった。だが、美術館の安心と安全を強調した、トモトシの力ない笑顔を忘れられそうにない。ほかの館でもタックルしてほしい。普遍性は、他所でも示すことでようやくわかるから。このサイトにスペシフィックな問題ではなく、それぞれの観察にスペシフィックさがあるのだと確かめないと、このまま彼だけレイクサイドに取り残されてしまう。

★1──数年前に、とある若手建築家のリノベーションした住宅が、安全性を問題視されSNSで炎上していた。それは段差や空隙の多い住宅であり、指摘した人は小さいお子さんがいる人であるようだった。ここから落ちたら死ぬ・ここにぶつかったら死ぬ、といった赤入れが竣工写真に上書きされていた。こうした指摘は、建築家の“変わった”建築物に起きがちなのだが、実際のところ指摘される事実はあらゆる建築物に共通した設えや性質であったりもする。むしろ、コンセプトに準じて形が端的であるがゆえに、指摘しやすいのが建築家の設計した建築物だろう。

そのような箇所を含んでつくられようとした全体像や連続性とはなんなのかを伝えるのは難しい。本当に不具合があったりリスクを備えている事例もあるのですべてを擁護するつもりはないが、建築家の設計した建築物は、施主との対話~合意や信頼の結果が物質化していることを念頭に置かねばならない。赤入れをして部位を際立たせるのでは表わせないところにある、それぞれの建築物の固有性を語るにはどうしたらいいのだろうか。

★2──このように思ってしまうのは願望だ。すべての館でいずれ叶えられたらいいと思う。だが、そのままではどうしようもないことが多すぎる。世界や社会で起きる出来事にアクションすること・アクションを美術の現場に直接的に持ち込むことを、私は支持する。

★3──いつものことではあるものの、このように経験の順序から逃れられずに本稿も終わったし、現地での鑑賞もとい観察は起きていた。一方、文中では言及できない光岡の作品《その先の先の先》があることを付しておく。これは、まさしく順路から逸れた先にあるものであり、一連の文章には組み込みがたい。題材となっている光岡の経験は、市原湖畔美術館あるいは高滝湖に直接由来するものではないものの、それゆえにこの場所へのサイトスペシフィックな批評性を有するものに思われた。私のものにならない経験、それでもその場から感覚を持ち帰ろうとすること、それをある場所に定着させること。ぜひこちらの作品も見つけて、よく観てほしい。

鑑賞日:2024/08/14(水)

※編集部注:「現代美術用語辞典ver.1.0」は「現代美術用語辞典ver.2.0」と統合のうえ、2024年現在は「Artwords®(アートワード)」として現サイトに移管・公開されている。