没後10年をへて再び注目を集めるデザイナー、アートディレクターの石岡瑛子。2023年から25年にかけて全国5館を巡回する「石岡瑛子 I デザイン」は、石岡がデビューした1960年代からNYに拠点を移した80年代までの仕事を中心に、ポスターやCM、アートワーク、書籍など約500点のビジュアルを本人の名言とともに紹介することで、その創作の原動力となった「I=私」に迫ります。展示は2024年9月28日(土)から兵庫県立美術館で開催予定。

会期に合わせて、当巡回展に関連した連載をartscape誌上で展開しています。展覧会が巡回する地域にゆかりのあるクリエイターに取材しながら、「いつの時代」も「どんな場所」でも輝きを失わないタイムレスな表現について考えるシリーズ企画です。

今回のゲストはファッションデザイナーで、播州織のアーティストとしても活動する玉木新雌さん。2004年に「tamaki niime」を立ち上げ、播州織の生産地(兵庫県西脇市)にあるラボを拠点に、伝統を再解釈したショールやウェア類を生産。“着心地のよい一点もの”のものづくりを追求しています。聞き手は「石岡瑛子 I デザイン」の監修者であり、評伝『TIMELESS 石岡瑛子とその時代』(朝日新聞出版、2020)の著者でもある編集者の河尻亨一さんが務めます。(artscape編集部)

玉木新雌さん[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

玉木新雌さん[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

「20年はあっという間。これまでのこと、全然覚えてないんです」

河尻亨一(以下、河尻)──以前もお話しましたが、私は石岡瑛子さんの評伝を書いたり、巡回展「石岡瑛子 I デザイン」を通じて、彼女の仕事や表現に対する考え方を伝える活動に力を入れています。それらの仕事をする中で、クリエイター個人の意志や情熱というんでしょうか。「I(私)」の大切さを見直すことは大事じゃないかと、ふと思ったんです。

自分自身も含め、世間の事情や他人の都合に振り回されて、「私」を見失いそうになることってありますからね。この窮屈な時代、表現の世界に限らず、自分軸の仕事をしたいと考えている人も多いかもしれない。「石岡瑛子 I デザイン」は、そういう方々を力づける展示として企画した面もあります。

これから兵庫県立美術館で開催されるのですが、このスピンオフの連載でどなたをゲストに迎えるかを考えたとき、真っ先に玉木さんの顔が浮かびました。玉木さんの活動を拝見していると力強い「I」を感じます。周囲の方々も巻きこんでパワーアップしていく「私」があるんですよね。「tamaki niime」は今年、設立20周年ということですが、ひとつのブランドを長く持続するのはすごいこと。まずはご感想をうかがってみたいです。

玉木新雌(以下、玉木)──20年はあっという間でした。始めたのはついこのあいだの感覚ですね。毎日、全力で走ってきた感じかな。だから、覚えていないんですよ、これまでのことを。20周年も気づいてなかったくらい(笑)。みんなから言われて「え!? そうだっけ?」みたいな。 いまを必死で生きているから、過去は覚えてないのかもしれません。

河尻──石岡瑛子みたいなコメントですね(笑)。瑛子さんも過去は振り返らないっていうポリシーでした。ということは20周年のイベントなどもやらず?

玉木──特に周年ということではなく、1年を通して何かしらきちんと発信していこうっていうスタンスではあるんです。ゆえに、周年がぼやけてしまった。その反省はあるんですけど、前の年に「niime博」というイベントをやったこともあり、スタッフもみんな疲れすぎて、もういいですってなってしまった。

河尻──「niime博」というのは、どのようなイベントだったんでしょう?

玉木──ちょうど去年の2月くらいですかね。映画の『チャーリーとチョコレート工場』にゴールデンチケットって出てくるんですね。それが当たった人だけが工場を見学できるというアイテムなんですけど。そこにヒントをもらって、顧客や取引のある方々に、お正月にこっそりチケットを送り、 遊びに来てねっていうのをやったんですよ。内容は言わずに、本社にお客さんを招きました。すごく楽しい時間を過ごせたんですけど。準備を頑張りすぎて力尽きてしまい、つい本業を忘れそうに……。あかんやつやったんですけどね(笑)。

河尻──それは楽しそう。逆にこの20年で大変だったこともありますか。

玉木──一番ハラハラドキドキしたのはコロナのときですね。百貨店が閉まって、卸先さんもお店をやらないことになったから、つくりこんだものが一切動かなくて、さあ、どうしよう? と。 これは会社も終わったなと思ったくらいです。ところが薬局にマスクがないから、自分たちでつくりたいとスタッフが言い出し、ぜひ、やろうと。みんな一丸となって、tamaki niimeらしく一点もののマスクづくりに取り組めたのは、すごくやりがいがありました。あの頃は時代がどうなるかわからない不安な時期でしたけど、「やらねばならぬ」の思いに突き動かされて、これからどうなるんだろう? といった不安を持つ余裕がそのときなかったのが、後になってよかったなって思いましたね。みんなでつくり切ろうという前向きな気持ちで仕事ができましたから。

「まず、やってみる派。限界まで自分を追い詰めるとパズルが解けた」

兵庫県西脇市にあるtamaki niimeのラボ[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

兵庫県西脇市にあるtamaki niimeのラボ[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

ラボ内には年代ものの織り機や編み機が並ぶ。マシン類は独自の着心地が生まれるよう繊細にチューニングされている[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

ラボ内には年代ものの織り機や編み機が並ぶ。マシン類は独自の着心地が生まれるよう繊細にチューニングされている[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

河尻──先ほどお話に出た「一点もの」について。それはtamaki niimeのものづくりの大きな特長だと思うのですが、最初の頃からなんですか。

玉木──一点ものは最初からです。まず一点ものの生地ができたんです。着心地のいい生地を探していたら、出会ったのが西脇の西角博文さんという播州織の職人さんで、その方が出していたのが、一点ものの生地でした。でも、細かすぎて一点ものに見えない。それで言ったんですね。私から見たらこれはみんな一緒です、もっと大胆に大きい柄にしてくれないとわかりません、と。そしたら大きな柄をつくってくださって「うわ、すごい。この生地を使いたい」と思い、シャツをつくり始めたのが最初です。播州織と言えばシャツの産地ですから。

ところが、大変なんですよ、ウェアの中でもシャツづくりって。まず、つくる過程でやることが多い。ボタンはいっぱいついてるし、 パターンもいっぱいある。縫うところいっぱい。なのに、値段がそこまで高くできないアイテムですから、お金が全然入ってこなくて。はあ、これは終わったと。

河尻──終わったと思いつつ続けられたのは?

玉木──そうですね、自分には「できる」っていう確信だけはあるんですよ。 なんでしょうね? その変な自信だけはあるくせに、でも、これじゃない気がする……とずっと思ってました。もう寝そうになりながら一生懸命シャツを縫うんですけど、絶対うまくいく気がしない。何か違うと毎日思ってましたね。で、ある日、「あ! ショール。巻き物だ!」ってひらめいた。そのときに頭の中で、しゃんしゃんしゃしゃんって、パズルが解けていくような感覚があったんです。

河尻──そういうブレークスルーは、理屈で考えて出てくるものなんですか。やっぱり直感?

玉木──なんて言ったらいいかな? 私はまずやってみる派だから、あんまり頭で考えないんですよね。ひたすら手を動かして探りながら、現場でつくっていくんですけど、迷路の中でいきなりゴールが見えたというか、トンネルが開けたみたいな瞬間があった。

巻物ってアクセサリーだから、シャツと違って柄が激しくてもいいでしょう? かつサイズ展開がそんないらないんですよ。織物の産地だからこその布の強みも生かせる。一点もののメリットを網羅的に出せるのがショールでした。

河尻──そして、この着心地のよさ。

玉木──そう、気持ちよさもより追求できる。「うわ、なんで最初っからこれに気づかんかったんやろう? 私アホやな」って思ってました(笑)。

河尻──そのあたりに玉木さんという表現者の「I=私」の秘密がある気もします。いまおっしゃった迷路からの脱出について、もう少し深掘りたいのですが、やっぱり努力なんですかね。ダメでもやり続けるというか。

玉木──どうなんでしょう? やっぱり数をこなすというのはあるかもしれない。限界まで自分を追いこまないと、たぶんこれには出会えなかった気がします。

「着心地のよさを追い求めて『純粋な国産』のショールつくりました」

[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

ラボの周辺にはコットン畑。米や野菜も栽培している[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

ラボの周辺にはコットン畑。米や野菜も栽培している[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

河尻──それも瑛子ぽいですね(笑)。「ギリギリまでやり続ける中で、あるときふっと霧が晴れるように何かが見える」という趣旨のことを言っています。話を変えると、コットンの自家栽培を始めてからもう10年ということですが。

玉木──素材の追究をしたくなったんですね。もっと柔らかいショールにしようと思うなら、素材を研究しなくては、と。そしたら、コットンは日本でつくってないことがわかったんです。アメリカやインド、中国に行けばあるんですけど、毎日織らないといけないから、勉強のために海外まで行ってる時間はない。そのとき「でも、育てられるものなら自分でやれるんじゃない?」ということに思いいたって。

やったことないことって、ワクワクするじゃないですか。それでやってみたんです。西脇のラボの斜め前に耕作地があって、お願いしたら、地場産業のためだったら使っていいよということで貸してくださった。最初、1人でやりましたよ。だってスタッフ忙しいから(笑)。鍬と鎌だけでね。畑仕事したことなかったんですけど、まずはやってみるかと。やってみて無謀すぎました(笑)。石はゴロゴロ出てくるし、草刈りって終わらないんだ、みたいなことにもやって初めて気づく。最初の年も、少しだけ収穫できたんですけどね。

河尻──いまはラボの周りで結構たくさんコットンを栽培されてますね。

玉木──そうですね。借りてやってます。ただ、材料にするには全然足りないんです。社内ではつくりきれないから、全国の有志の農家さんにお願いして、種をお渡しして育ててもらう取り組みが広がっています。収穫量は全部合わせて毎年2トンくらいですかね。

河尻──今年の春、神奈川県鎌倉市内に「tamaki niime okurimon」という直営ショップをオープンされました。まず「okurimon(贈りもん)」というお店の名前が気になります。

この春オープンした「tamaki niime okurimon」[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

この春オープンした「tamaki niime okurimon」[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

玉木──さっきショールにしようと決めた理由をいくつかお話したんですけど、自分のお母さんへの贈り物に毎回悩んでいたっていうのもあるんですよね。母の日とか誕生日の。自分が心をこめてつくってるのに、シャツとか柄が派手で似合わないから、あげられなかったんです。ショールを思いついたときに、「あ、これでお母ちゃんに贈れるわ」と思ったことがあって。ショールならお母さんに限らず贈りものにしやすいですよね。いままでそのことをちゃんと伝えてこなかったと思って、鎌倉では「okurimon」というお店にしました。

河尻──ここでは「純粋な国産品」を扱っているそうですが、玉木さんにとっては念願だったのでは?

玉木──ええ、まだ“前夜”ですけどね。すべてではないのですが、まずショールは100パーセント純粋な国産でつくりきるというとこまでできました。調べてみたら、コットンのような素材に限らず、純粋な国産品ってほとんどないんですね。ボタンやファスナーまで全部を国産にしようと思うと、ほんと難しくて。「うわ、そんな目標掲げなかったらよかった」って後悔したんですけど、紡績機を導入して、糸から自社で内製する工程もようやく確立しました。いまは100パーセント純粋な国産品とそうでないショールの2種類を販売しています。夜明けが待ち遠しいんですけど。私たちは純粋な国産品もそうでないものも、どこで、だれが、何をしたかを全部タグに表示するようにしてるんです。どこどこの染色で染めましたとか、tamaki niimeで糸にしましたとか。どういう経緯で、どれくらいの人たちが関わっているのかも含めて、見える化できるといいなと思います。

河尻──見える化を重視するのはなぜでしょう?

玉木──服を着たときに気持ちいいって感じたいんです。そのためにも、だれがつくっているかを透明にするべきだと思うし、そのことがつくり手のプライドや喜びにもつながってくる。まず、だれかに見られてるんだと意識することが大事ですよね。tamaki niimeのラボをオープンにしているのもそうで、見てもらえるとやっぱりうれしいんです。それで素敵な作品ありがとうって言ってもらえたら、つくり手としてはまた頑張ろうって思えます。

逆につくり手がしんどいと思いながらつくったものは、しんどいものになると思う。そのパワーが作品に乗ってしまって。でも、資本主義社会ですからね。価格競争でつくり手が泣くことがほんと多い。そういう現場にたびたび遭遇する中で、やっぱりつくっている人が楽しんで、愛をこめてものづくりをできる環境ってどういうものだろう? つくり手がまず豊かであって、その仕事に誇りを持てるには、どうしたらいいだろう? と考えるようになりましたね。

「着るものに『あゝ原点』と思いたい。『新しい雌』でありたい」

ショールはtamaki niimeの原点だ[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

ショールはtamaki niimeの原点だ[提供:tamaki niime Co.,Ltd.]

河尻──そうやって丁寧にものづくりに向き合っている感じがtamaki niimeらしさになっていますね。

玉木──まあ、性分でしょうね。モヤモヤしたままでいるのがいやなんです。そこに問題があるなら、消していきたくなってしまう。単純なんですかね?(笑)

基本は目の前にある疑問や問題を、その都度のやり方で解決してきただけですから。いま目の前にあるここだけしか見ていない。でも、いまを生てるんだから、すべてがいまでしょう? 明日もいまだし、昨日もそのときはいまだったわけで。私はいまを我慢しないんです。明日があるから、今日頑張ろうみたいな発想にはなれない。

河尻──いま、なぜか「健康的」という言葉が頭に浮かびました。その形容が合っているかは別として、玉木さんの考え方は、ものづくりだけでなく、食や働く環境にも及んでますね。ラボの周りでお米や野菜もつくって社食で出したり。

玉木──それもさっきの話に近くて、やっぱり気持ちいい作品をつくるには、つくる人たちも気持ちよくやってくれなきゃと思うんです。そしたらお昼くらいみんなに美味しいご飯を食べてもらえたらいいなと。そう思って始めたんですけどね。あと、いまの世の中って感謝することが減ってますから。生きるために必要なものを自分たちでつくって感謝するのは、大事かなと思います。

河尻──玉木さんにとって、ものづくりの情熱はどこから湧いてきますか。モチベーションというのか。

玉木──気持ちいいものが世の中にないからつくりたい。だれかがつくってくれるなら、私自身はつくりたくないくらい。邪魔くさがりですから(笑)。完成品への執着も、それほどないんです。

河尻──作品に対してもっとこうしたほうがよくなるとか、そういうマインドは?

玉木──常にある。常に考えてます。だから、常にゴールがないんです。またひらめいちゃうから。 もっとこうしたほうがいいんじゃない? って。それを毎日更新していく感覚。あるスタッフが「tamaki niimeでの1年は、いままでの人生の一生ぶんくらいの感覚」って言ってたんですけど、ラボにいると経験値はめっちゃ上がると思います。

河尻──1日1日が濃密なんでしょう。その1日を20年続けてきたら……。

玉木──おもろいでしょ?(笑)

河尻──うん、面白くてあっという間でしょう。玉木さんのものづくりへの向き合い方が、よくわかるいいお話でした。最後に少しだけ石岡瑛子についてもうかがってみたいです。瑛子についてどう思われますか。

玉木──私、疎くて知らなかったんですけど、すごいですよね、この方。送ってくださった図録を見てびっくりした。「裸を見るな。裸になれ」なんて、すごいクリエイションだなと。作品の隣に添えられている言葉も、共感できるものばっかりでしたね。「そうだよ。そこなんだよ!」と思いました。

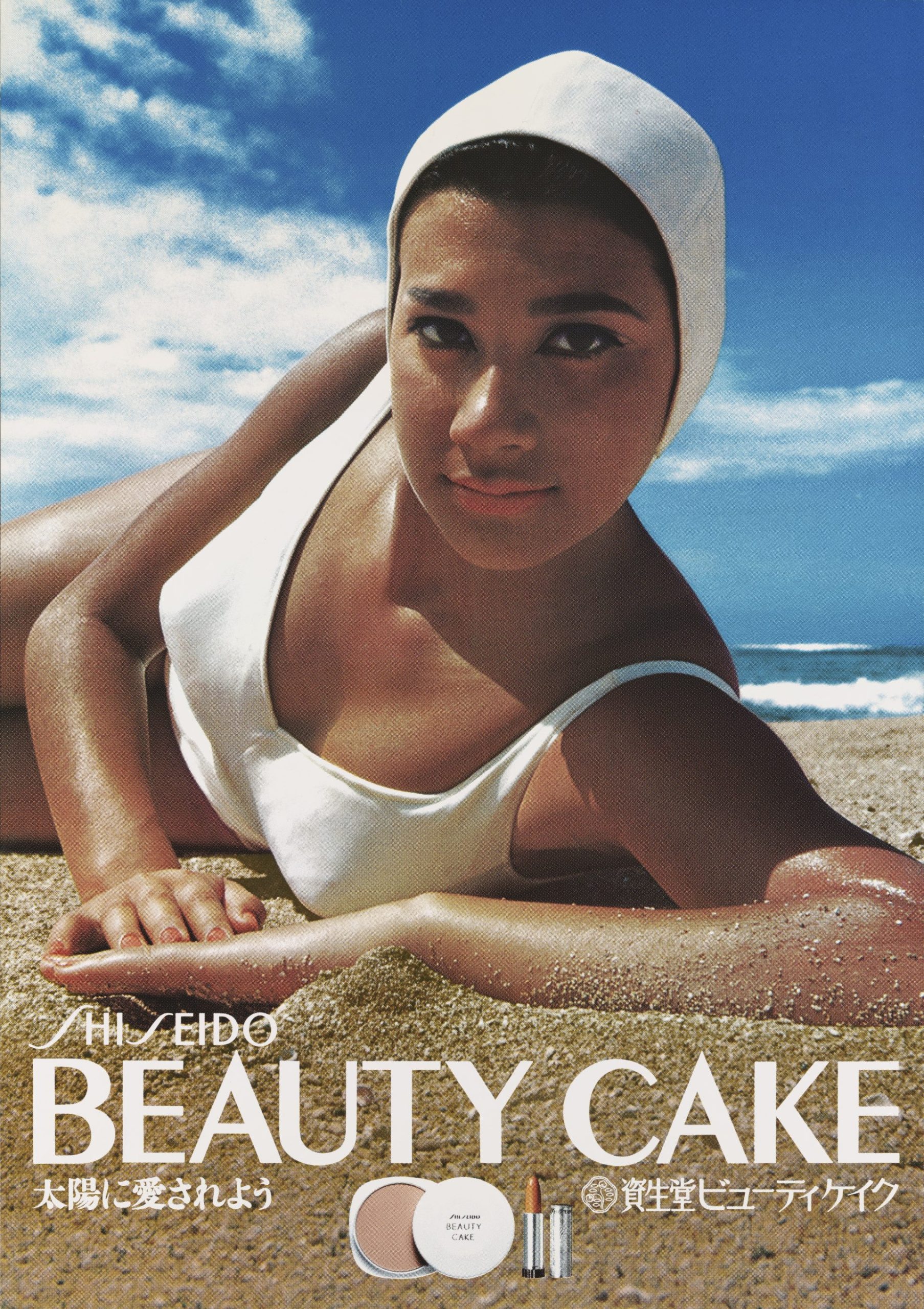

「あゝ原点」もグッときますね。私も着るものに「あゝ原点」と思いたい人だから。服づくりをする中で大事だと感じるのは、やっぱり民族として、何をいままで長く着てきたかだと思うんです。いまの世の中、いろんな服装を楽しめるのはいいことなんですけど、それと同時に私の場合は日本人として、長くからだに寄り添ってきた衣服にアイデンティティを感じるから、このポスターを見ると、なんて言うんでしょう? 心が震えたりからだが求めるもの、その民族にとって気持ちいいもの、そこへの目線がある気がするんです。

河尻──なるほど、その見方は面白い。確かにこの女性たちは心地よさそう。それこそ“お仕着せ感ゼロ”というか。

AD──中村誠、GD──石岡瑛子、P──横須賀功光、C──犬山達四郎、MO──前田美波里

[提供:公益財団法人DNP文化振興財団]

玉木──もうひとつ印象に残った作品をひとつ挙げるとすれば、前田美波里さんをモデルにした資生堂のポスターでしょうか。私は「新雌(niime)」という名前で仕事をしているんですけど、それは男性に選んでもらう女性というか、お飾りとしての女性を求める世の中に対するアンチの気持ちがある。それでこの名前に決めたんです。

これからの女性は一生仕事を続けていい。結婚したら退職とかじゃなくてね。そんなポジションになれたらいいなという意味もこめて“新しい雌”にしました。でも、ずっと前からそういう人いたんですね。会社の面接で「お茶汲みはやりません。男性と同じだけお給料ください」なんて言う瑛子さんの度胸もすごい(笑)。1960年代にこんなことを考えて。しかもやっちゃった、成功した人がいたんだと。もっと早く知りたかったですね。

石岡瑛子 I デザイン

会場:兵庫県立美術館

会期:2024年9月28日(土)~2024年12月1日(日)

開館時間:10:00~18:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日 ただし10月14日(月・祝)、11月4日(月・振休)は開館、10月15日(火)、11月5日(火)は休館

公式サイト:https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2409/

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:塚田哲也(大日本タイポ組合)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/04/4b30ea432d9d6666001c656d6d2839ce.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:河尻亨一講演「石岡瑛子の『I』をめぐって」](/wp-content/uploads/2024/06/2406f_PR_kawajiri_00_240427_027.jpg)