国立工芸館では2024年9月6日から12月1日まで、「心象工芸展」を開催している。

「工芸」という言葉の定義は難しく、一般的には「伝統工芸=工芸」「民藝=工芸」「クラフト=工芸」など、限定的でありながらその解釈は個人に委ねられている。しかしいずれの場合も「器形」が絶対条件になっていて、もはや形状をその存在理由としていない工芸の業界とは少し乖離しているように思われる。さらに言えば、その業界のなかでも、技術を磨くことで可能となる表現を追求する者や、素材と技術に心を寄せながらも現在の社会問題などをテーマにした制作を行なう者も存在し、一方器形にこだわる者もいて、工芸という言葉が示す境界が曖昧になってきているといえよう。しかし前述のような「一般的な」工芸のイメージは根強く、工芸表現の現在地が知られていないのではと感じることが多くなり、今回の展覧会を企画する運びとなった。

工芸の多様性

佐々木類《植物の記憶/うつろい(如月)》(部分)、2024年、作家蔵

「器形」に限らず工芸がはらむ固定概念は根強い。例えばマイセンやウェッジウッドといったヨーロッパのブランド陶磁器は高級洋食器、伝統的産地の工芸は作務衣を着用し頭にタオルを巻いた中高年男性が制作、彼らの作品は匠の技が光るなど。しかし「マイセン動物園展」で紹介したように、実際にはマイセンでも器ではない彫像、しかも表情豊かな動物たちを制作している。当時の上流階級の人々は珍しい動物を集めて見世物とする初期型動物園が流行していたことから、マイセンの創設者であるアウグスト強王も磁器(白磁)像による動物園を計画しており★1、製品にも多くの動物を盛り込ませた。

また美濃焼で知られる多治見市で制作する陶芸家の桑田卓郎は、侘び寂びとは縁遠いカラフルな色彩と身体の動きと結びついた形状の激しい作品を制作しているが、作務衣を着用するのではなくハイブランドのロエベとコラボし作品を発表したりもしている。桑田も出品した「和巧絶佳展─令和時代の超工芸」★2は3章構成で、1章の「和」は日本の伝統文化を現代の視点で再解釈し表現した作品を、2章の「巧」は超絶技巧とも言える工芸技術で現代カルチャーを取り込んだ作品を、3章の「絶佳」は工芸素材と技術で自身が信じる美しさを追求する「現代」の工芸作品を紹介する展覧会だったが、桑田はここで

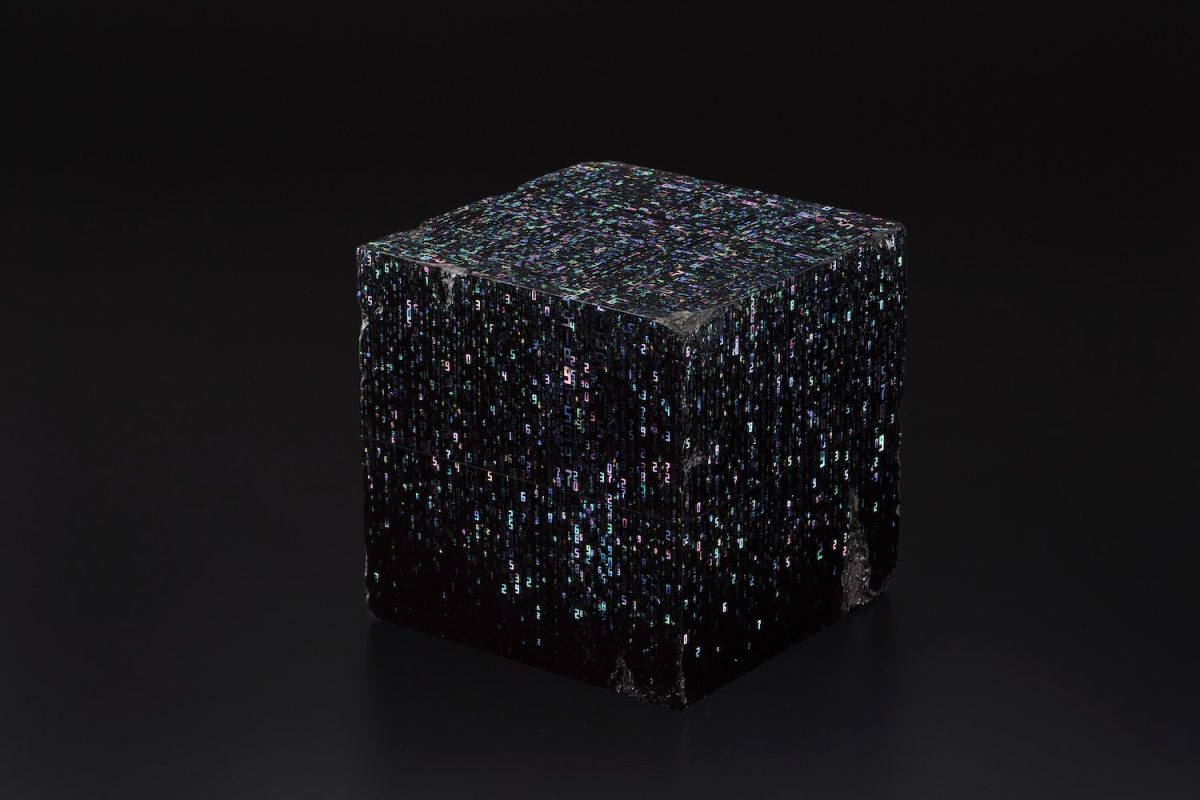

[図1]池田晃将《Error403》、2020年、国立工芸館蔵 [© Eiji Ina]

[図1]池田晃将《Error403》、2020年、国立工芸館蔵 [© Eiji Ina]

このように「工芸」という言葉が意味するものは時代によっても異なる★4うえに、インターネットの普及により材料の入手から作品の販売や情報収集まで個人が世界規模で行えるようになったため地域性が希薄になり、作家がインプットする情報の種類や量が格段に増えたため、制作される作品はこれまでのイメージされてきた「工芸」と同義では語れなくなってきているといえよう。

会場構成

国立工芸館の展示室は、1階に1室、2階に2室、3室、芽の部屋という構成から成る。今回の展覧会では、1室にはポスターのビジュアルでも使用した刺繍の沖潤子の作品を展示し、2室には漆の中田真裕と陶芸の松永圭太、芽の部屋にはガラスの佐々木類の作品を展示した。3室には二人の金工作家、髙橋賢悟と中川衛の作品を展示した。当館の展示室は決して広いとは言えないため常に工夫を凝らす必要がある。今回もそれぞれの作品の特徴を生かす展示プランとしたが、例えば沖と松永は白、中田は赤、佐々木はライトグレー、髙橋はグレー、中川は黒といったテーマカラーを決め、その世界観が伝わるようにしたうえで、美術館照明のプロである照明デザイナーにも入ってもらうことで、作品の色彩はもちろんのこと、その造形の核の部分が伝わるように努めた。

作品紹介

ここで出品作家を紹介しよう。沖潤子は古布と色糸が持つ記憶に自身の思い出をプラスすることで新たな物語を紡ぎ出す作家である。それは彼女にとって生命の痕跡を刻み込む作業として布に針目を重ねる行為を蓄積することである。たとえばポスターのメインビジュアルでも使用した《水蜜桃》(2020)。この作品は、織物に使用する枷糸があまりに綺麗だったので刺繍糸としては使用できないけれどそのまま縫い付けるという発想に至り、縫い付けたところ古布にあるシミに気付く。そこから母親がテーブル掛けは汚すものと言っていた思い出と結びつく。一方感覚的にピンク色の糸を刺繍することで、母が剥いてくれた果汁いっぱいの桃の記憶にもつながったそうだ。この一連の流れが、まさに心象工芸だといえよう。

沖潤子 展示風景

沖潤子 展示風景

佐々木類は《植物の記憶/うつろい》を新作した。ガラスに植物を挟んで焼成したりガラスに蓄光させたりと、ガラスと自然現象を融合する作品を発表しているが、今回は植物を挟んで焼成するシリーズである。彼女は記憶の容器としてガラスを捉えているが、本作では出品が決まってからの12カ月の記憶を留めた。それは佐々木が活動する場所での植物採取で、アトリエの周りだけでなく、ときには実家の周囲でもあった。同じ植物でも土地や季節、また人が外出しないコロナ禍を経ることで、植物の種類や育ち方、保有する水分量も異なったという。ガラスに挟んで半永久的に残すことで、採取したときの彼女の記憶もともに残るのだ。

佐々木類 展示風景

佐々木類 展示風景

髙橋賢悟の《還る》(2024)は、長さが165cmを超え、これまで彼が制作した作品のなかでも最大級である。生と死をテーマに制作を続けてきた髙橋が、そこに「祈り」を込めた。東日本大震災を経験したことで彼は「生と死を常に感じておくこと」を心の中心に置くことになり、このことは制作に大きな転機をもたらした。彼の作品は忘れな草から象った小さなアルミの花で全体を覆い、そのほかにも菊の花などから鋳造した花が添えられている。本作は花を掬う両手の形を角に投影しているが、花を手向ける行為こそ人間の大事な部分だと考える髙橋ならではの作品といえよう。中川衛は各国の風景を抽象的な模様にした作品を伝統工芸の世界で発表し、中田真裕は自身が心奪われた一瞬の光景を共有するための作品を、陶芸の松永圭太は自身の原風景と時間を留める地層を重ね、モチーフにして制作している。

髙橋賢悟 展示風景

髙橋賢悟 展示風景

中川衛 展示風景

中川衛 展示風景

中田真裕(手前)、松永圭太(奥) 展示風景

中田真裕(手前)、松永圭太(奥) 展示風景

心象風景を表現する

絵画や彫刻作品は、描かれているモチーフや色合い、その制作された背景、または制作した画家や彫刻家の歴史を知ることでより深い感動や共感を覚え、楽しめるにもかかわらず、工芸作品は見どころや見方がわからないという声を耳にすることがある。確かに工芸は素材に対する深い理解とそれに伴う技術で表現されているので「何が表現されているのか」といったことよりも「どのようにこの作品が制作されているのか」といった点に注目が集まりがちかもしれない。しかし実際には多くの工芸家が自身の心象や社会とのかかわりといったモチーフにも重点を置いて制作している。ぜひこの機会に工芸家それぞれの技術だけでなく彼らの柔軟な発想を体感し、今を生きる作家としての心の表現を楽しんでほしい。

★1──マイセン動物園展は、2019年7月6日~9月23日にパナソニック汐留美術館で開催され、その後岡崎市美術博物館、岡山県立美術館へ巡回した。パナソニック汐留美術館と東京新聞の共催。ヨーロッパで初めて磁器製造に成功したマイセンは器だけでなく彫像の分野でも精巧で美しい作品を残している。アウグスト強王が熱望した白磁の彫像による動物園は時間と予算の関係上実現しなかった。

★2──2020年7月18日~9月22日にパナソニック汐留美術館で開催し、その後みやざきアートセンター、アサヒビール大山崎山荘美術館へ巡回した展覧会。パナソニック汐留美術館と朝日新聞社の共催。

★3──2022年9月16日~12月4日に国立工芸館で開催した展覧会。

★4──拙稿「工芸と心象風景」に簡単な変遷もまとめた。『心象工芸展』図録所収(国立工芸館、2024、pp. 7-9)

心象工芸展

会期:2024/09/06~2024/12/01

会場:国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2)

公式サイト:https://www.momat.go.jp/craft-museum/exhibitions/559

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)