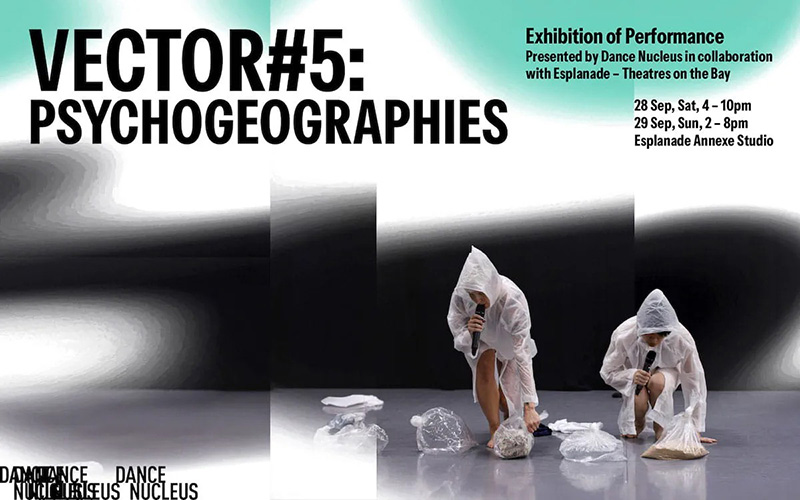

会期:2024/09/27~2024/09/28

会場:Esplanade Annexe Studio[シンガポール]

企画・主催:Dance Nucleus

参加作家:Gabriel Pietro Marullo、Pat Toh+Jenni Large 、Transfield Studio、ashleyho+domeniknaue

公式サイト:https://www.esplanade.com/whats-on/2024/vector5-psychogeographies

(The English version of this article is here.)

(前編はこちら)

家族から二人へ宛てられた言葉──多くの言語による──を辿り、ケアの身振りを再演した前半。二人が二人その人であることを示す「ダンス」を経て、二人の身体接触は舞台上で可能な範囲で暴力的に変化し、後半に入っていく。「ダンス」のパートが作品の折り返し地点であることは明らかだ★8。

Ashleyの手を強く握りしめるDomenikの両手、Domenikの手を踏むAshley、向かい合ってAshleyの胸に脚を押し込むDomenik、寝そべるDomenikの上から膝で体重をかけるAshley、4つ打ちのビートとともに、互いに身体を掴んで揺り動かす。マッサージをした椅子で、今度は相手の身体を激しく揺らす。

[撮影:Rogan Yeoh]

空間にあるすべての物は来歴をもつ。手紙、チャットの履歴、メモ、写真、鍋で煮込まれるリンゴ。これらの間で起きる二人の身振りに、意味のないものはないのだろう。タイムラインの作りとしては明快な作品構成のなかで、意味を追うことも可能だ。マッサージのくだりと対置されたこのパートだが、私はただもう、「二人」を見ていようと思うのだった。

土の上で再びマイクを取った二人は、短いセンテンスを交互に発していく。二人の声の後ろで、Domenikの祖父による、ドイツ語のモノローグが聞こえている。忘れてしまうこと、誰かが一緒にいること、いたこと、いるかもしれないこと。二人の言葉は、エコーで重なり、言葉の意味を取り反芻しているうちに次の言葉に重なっていく。言葉と合わせて、二人は土にもたれかかり、土に埋まり、互いを、あるいは土そのものを慈しむような身振りを連ねていく。

Domenikの膝の上で、AshleyはDomenikへ宛てた手紙を読み上げる。立ち上がった二人は土を払い合い、上演は終わる。手紙は本作の重要なドキュメントのひとつだが、ここでついに、言葉でも二人は二人として関わり合う様子を見せる。誰かの代筆や代読ではなく、25、6年の時間だけが経過した二人の身体そのものに戻っていく。

[撮影:Rogan Yeoh]

[撮影:Rogan Yeoh]

確かに最後、そのように私は思った。だがそもそも二人はずっと二人のままであったし、役を演じていたわけでもない。私はずっと、二人と、二人に重なるものを見聞きしていたように思う。

二人に重なっていたのは繰り返された時間、ただそれだけだろう。すでに3回の発表の機会を得て、10回を超える上演をこの作品は経てきた。稽古も含めれば、さらに多くの回数、この発話と身振りは繰り返されてきた★9。

この繰り返しが、ここに集まるドキュメントやパフォーマンスする二人に何をもたらしているのか。そして、他者が何かを思い出すさま、その繰り返しのなかの一回を鑑賞者が見聞きするとき、いったい何が起きているのだろう。

アントニオ・タブッキは、エッセイ集『他人まかせの自伝──あとづけの詩学』の一篇目「一音節のなかの宇宙」で、小説『レクイエム:ある幻覚』★11について語っている。『レクイエム』は、ポルトガル語で書かれた小説で(タブッキはポルトガル語/文学の研究者でもあった)、物語の舞台は真夏のリスボンだ。『他人まかせの自伝』では、『レクイエム』がポルトガル語で書かれた経緯を、亡き父が現われた夢を軸に語られている。タブッキの父は喉頭を失った晩年、筆談で会話をしていたという。だが夢のなかで、イタリアのトスカーナ方言しか話せなかった亡き父とタブッキは、ポルトガル語で会話した。親子関係が反転するように20代の姿で現われた父と壮年のタブッキの会話。この夢は『レクイエム』の後半に物語を展開していく重要なシーンとして描かれている。

なぜ、言葉を発せなくなった父が/息子のような年齢で/話せなかったはずのポルトガル語で話しかけてきたのか? 夢から覚めた直後はおぼろげだった夢の記憶を、パリのカフェで唐突に思い出したタブッキは、手元の紙にメモを書き終えたあと、それがポルトガル語で書かれていることに気づく。そして、夢の会話がポルトガル語であったこともまた思い出すのだ。この思い出し方も含め、いくつかの話を経由しながら、彼の思考はひとつの音節に一旦帰結する。

ポルトガル語のpaには、「父さん」という意味と、若い男性に対する「お前さん」という意味があり、意味の区別はイントネーションによってなされる。タブッキと父は、互いをpaと、それぞれのイントネーションで呼び合っていたのだという。二人は、この一音節によって二人の親密さを表わしてきたのだった。夢分析のようにすべてを意味づけるわけではなく、ただこのような一音節を結び目とした思い出や感情の広がりについて述べている。『レクイエム』はポルトガル語で書かれるべき物語であった、とタブッキは巻頭で述べている。「わたしの言語ではなくほかの言語、愛情と内省の場となるような言語が必要だった」と★12。そう書かれた日本語訳の文章を、私はこれまで何度も読み返してきた。

『last portrait』の多言語性は、パフォーマンス/インスタレーションであることにより、タブッキのテキストとは異なる複雑さをもつものだ。一方で、複雑さや広がりのなかに配される結び目や、流れていくテキスト/時間と空間の関係は、重なるところが多い。『レクイエム』において、父との夢の話は執筆の起点にあるが、小説内では全9章のうち4章目に配置される。ただ、ある広がりに対して、このような道筋で辿っていくべきだと、作家は感じるということだ。そしてそれは、AshleyとDomenikにとっても同様だ。私たちが目にしているのは、二人が、二人の辿った思考を思い出すさまだとも言える。そして結び目となるのは、親密な呼びかけだ。Ashleyの言うpapa、Domenikの言うOpa。ロングトーンで漏れる声の対極にある、親愛なる破裂音。

本作で、二人は役名をもたない出演者で、二人はそのまま二人であるし、そうでないとも言える★13。「物語」を演じない作品において、そこにいる人は作品に署名された作家名として現われるが、ユニット名であるashleyho+domeniknaueは異名でもある。だが、二人が素の二人として見える瞬間が何度もあった。交わされる目線、ほころぶ表情、触れる手つき……。親密さを人前であらわにすることへの気恥ずかしさが、日本にいると少なからずあるだろう。程度が違うにせよ、それを舞台上に上げることをどう感じるかは、人によってまた異なる。だから、AshleyとDomenikが、二人のプロフェッションとして立ち回れば立ち回るほど、ふとしたときに現われる親密さ──それすらも意識的な身振りなのかもしれないが──に、素であることとの危ういバランスを感じたのは事実だ。

親密さがただ二人だけのものになったとき、それは鑑賞者の拒絶にもつながりかねない。この作品は終盤のAshleyのモノローグで語られるように「私たちはこれをthem(※互いの家族を指す)のために作っているのだと思う/けれど、これが必要とされているものではないことも分かっている/悲しむことを学ぶ必要があるのは私たち自身なのだ」。

だが、だからこそ、上演がこうして繰り返され続けていることに、家族の外にある私たちが見聞きすることに、意味があるはずなのだ。

最後に発せられる「父はgardenになり/母や、兄、私?はgardenerに」(※「?」は原文ママ)というAshleyの言葉は、繰り返される他者の身体との関わりと、土地を耕し、環境のサイクルに関わるDomenikの祖父(と祖母)の繰り返されてきた日々を念頭に置いている。Domenikの祖父が、高齢を理由にgardenを閉めると決めたことも本作の始まりにある。生死とその間にある触れる行為、手触りの連続は、そのgardenが終わるとしても、「舞台」で繰り返される。

タブッキ的な物言いをするならば、二人が家族のナラティブを踊って見せたのではなく、家族のナラティブを踊って見せたのが二人なのだ。そのような身振りをとるのが、この二人なのである。

では目撃してきた私は誰なのか、どのような時空の移動や連なりの先にいるのか。この「舞台」からそう問い返されているとも言えるし、私たちがそれを確かめるのは劇場を後にして帰宅したときや、あるいは劇場へ足を運ぶ前だったかもしれない。いずれにせよ、起きてしまったことにしか私たちは立ち会えなかったということだ。会場からインスタレーションは撤収されて、大量の物は二人のスーツケースに詰められて、アムステルダムへと帰っていった(二人の移動は、つねにこのナラティブと共にあるのだ!)。私たちはあらゆる物事を、それらの配置されたこの時空間を忘れることはないのかもしれないが、思い出すことはいつも難しい。『last portrait』の時空間は、そのように私たちの過去があることを目の前に示し、またそれらがまだそこ(どこか?)にあることを見せている。

上演前に行われたアーティストトークの様子[撮影:Rogan Yeoh]

上演前に行われたアーティストトークの様子[撮影:Rogan Yeoh]

探検に出かける子供のような姿をした二人──Ashley HoとDomenik Naueは、これからもこの「舞台」に上がるだろう。そのたびに、二人は二人であることを思い出し、また二人ではない人をも引き受ける。少しずつ、素ではなくなっていくかもしれない。繰り返しのはるか先で、まだ二人が二人として見えてくるかを目撃してみたいとも思う。

この「舞台」に配された物が同じであっても、それぞれの事物の周囲にある広がりが、二人を捉えて離さない。周囲から見たら二人は結び目だが、一方で広がりを広がりとして見て取れる位置にいる。どこまでいっても、二人の身体に帰結する話だったのかもしれないが、同じようなことが私にもおきたかもしれない。おきるかもしれない。

まだ思い出せていないだけかもしれない。

「一番調子のいいときに、そのときに戻れるんですよ。戻って、子どものときに右向いてたのに、左を向いてみることができて……(後略)」★14

★8──念のため書き添えておくが、本作は途中休憩なしの約60分のひとつらなりの作品である。しかし、空間へのナラティブの配置の複雑さとは対照的に、タイムラインの構成は非常に明快である。

★9──なお、ブラックボックスで上演されたのは今回が初めてとのこと。これまでは大きな倉庫空間などで上演されてきた。作品の印象は大きく異なると思われる。

★10──アントニオ・タブッキ「一音節のなかの宇宙」(『他人まかせの自伝──あとづけの詩学』[原題:Autobiograpie altrui -Poetiche a posteriori/初版2003]和田忠彦+花本知子訳、岩波書店、2011、pp.26-27)。

★11──『レクイエム:ある幻覚』(原題:Requiem/初版1992)鈴木昭裕訳、白水社、1999

★12-1──★11の日本語版「はじめに」p.3

★12-2──タブッキとポルトガル語の出会いが、詩人フェルナンド・ペソアの詩集であることはよく知られている。ペソアは自身に複数の人格を設定し、それぞれの異名のもとに多くの詩を残した。彼は南アフリカで育ち、家の外では英語を、家庭ではポルトガル語を用いてきたという。『レクイエム』のなかではペソアと思しき(これは確実にそうであると言ってよいが、そうであるとは決して明言されない)人物と主人公(タブッキ自身が投影されているが、多くの小説がそうであるように、それはイコール作者本人ではない)の対話のなかでも、母国ポルトガルにいるにもかかわらず、ペソアは頑なに英語を話す。タブッキもポルトガル語を話せるにもかかわらず。日本語訳版でも、ペソアだけが英語を話していることを示すため、セリフの前には「原文」である英語が添えられている。

★13──「父は二十歳かそこらの青年で(中略)父が若かった頃の写真で観た通りだった。(中略)わたしは実年齢のまま現れたので、わたしのほうが父親であってもまったくおかしくなかった。しかし、単なる役割の逆転ではない。というのも、相手はわたしの父親だと確信すると同時に、息子である気もしたからだ。同じように、自分が確かに相手の息子であるとわかっていたし、同時に父親である気もしていた」(「一音節のなかの宇宙」より)

★14──2008年3月2日放送のTBSラジオ「伊集院光 日曜日の秘密基地」における、ゲストの大江健三郎とパーソナリティの伊集院光の対談より。同対談は書くことと書き直すこと、話すことと話し直せないことの差異や、書き直し続けることで現われる個人の文体と伝達について、他者の記憶を借りて思い出すことが、二人の個人的経験から語られる。この対談の特筆すべきところは、語られる内容と同じくらい、大江と伊集院の語りじたいが、思い出すという作用そのものを語っているという点だ。過去のラジオ放送であること、またそれを繰り返し私自身が聴き直していることも含め、これはいつでも思い出せることのひとつだ。

鑑賞日:2024/09/28(土)、29(日)

※2025/05/17(土)、英訳版の公開に伴い加筆修正

![山川陸|ashleyho+domeniknaue『last portrait』(VECTOR #5: Psychogeographies - Exhibition of Performanceより)[前編]](/wp-content/uploads/2024/10/2411_ry_01_1.jpg)