美術が好きな人なら、特定の展覧会観覧を目的に、あるいは特定の作品を見ることを目的に、地方へ出かけてゆくことは少なくないだろう。その館でしか行なわれないユニークな自主企画、あるいは数年に一度しか見ることの叶わない文化財など、ちょっと無理してでもみてみたいものの存在が、旅のきっかけをくれることはよくある。そしてせっかく行くのなら、そこの名物料理を食べて、方言に耳を遊ばせて、風土に応じた建築を見て──と旅先独特の様式が残る文物に親しんで帰りたいと思うものだろう。

文化庁のホームページによれば、「文化資源の観覧や体験活動等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光」を「文化観光」と呼ぶそうだ。今回は、筆者が務める島根県立石見美術館で新たに始めた文化観光に関する取り組みについて報告してみようと思う。

石見美術館と江戸以前から続く文化資源

島根県立石見美術館は、島根県益田市に所在する。「石見」とは島根県西部地方のことを指す。石見に新幹線は通っておらず、高速道路も通している最中で、JRの本数も少ない。ただし、益田市には萩・石見空港があり、美術館からは車で15分。羽田からのアクセスは抜群だ(日に2往復だけれど)。関西や中部からこようとすると、実際のところかなり大変ではある。出雲大社や松江城のある県東部と比べると、知名度も来やすさもまだまだだ。

林業や畑作を地域一体となって行ない成立していたかつての地域経済は、高度経済成長期の中で人口の都市部への流出が始まり、豪雪被害などが重なって崩れはじめた。人口減少、基幹産業従事者の高齢化と人数の縮小は石見地域のみならず、全国の地方が抱える一定程度共通した課題だろう。なかでも当地は人口流出によるダメージが大きく、都市部の「過密」に対し「過疎」化していると表現された「過疎発祥の地」★1としても知られる。しかし──というか、であるがゆえに──江戸時代以前から続くいろいろなものが残っているように思う。益田市のなかを流れる一級河川の高津川は、清流日本一★2で、鮎が棲む川として知られる。伝統芸能である石見神楽に関しては、保育園に通うようなちいさな子どもたちが夢中で舞台にかぶりついて見るほど、地域に根付いている。そこらじゅうで真似て舞っている子どもたちの姿が珍しくない。神楽の面や大蛇の身体を作る際に用いられる石州和紙は、石見神楽を特徴づけており、かつては衣服や籠など暮らしの道具に加工されてこの地域の暮らしと密に結びついていた。近年は文化財の修復にも使われている。また、六日市町など山間部の一部地域では自家製茶作りが続いており、それが釜炒り茶と言われる近年希少になっている製法によるものだった。例をあげるとキリがないが、いずれも大変魅力的なものばかりである。

これまで友人たちとはこの地のこうした魅力や楽しみを共有したことはあったが、美術館の展示を楽しみにわざわざ遠くから来てくれる方々にも「お裾分け」してみてもよいかもしれない。せっかくだから、今年開催する森英恵展と接続して森の出身地の魅力を、地域のなかで深く味わってもらえたら、充実した旅になるのではないか? こんな思いから、美術館での鑑賞と周辺地域での体験メニューをあわせた観光プランを作ってみようと、昨年から動き出した。ここでひとつ付け加えると、こうした動きの背景には、日本博2.0の助成金★3へのエントリーを検討したこともある。この助成金は、インバウンドの満足度を高める体験型メニューへの助成を前提としたもので、当館では対応が遅れていた多言語による情報発信などが求められ、「文化観光」的新事業を促進するばかりでなく、従来の課題にも応えるものだった。

体験メニューとして、現在大きく分けて3種類の準備を進めている。昨年10月にモデルプランを立て、プロトタイプとなるツアーを実施した。

森英恵の故郷の光と音、匂い、味

ひとつ目は、森英恵が自身の美意識、特に色彩感覚を育んだという故郷の自然を、目で耳で皮膚感覚で体験できる「釜炒り茶」作りを軸にしたプランだ。茶摘み・製茶をしながらこの地域に残る「釜炒り茶」の文化について話を聞き、季節の野菜がふんだんに使われたお弁当と茶粥を食べる内容で、最後には有機野菜や添加物不使用の調味料がたくさん揃う道の駅でお土産を買うこともできる。茶人で茶文化研究家、茶のインストラクターでもある上原美奈子さんの茶畑★4で茶摘み(図1)をさせてもらうのだが、ここはいつ行っても健康的で気持ちがいい。自然農法★5で管理された茶園は、高津川のせせらぎや虫や鳥の声が聴こえ、茶園に漂う空気の湿度や香りに季節の草木のようすがうつる。茶摘みに疲れて顔をあげると連なる山々の景色が目に入る(図2)。森の作品にある絶妙な色使い★6は、こういうところからきているのか、と実感できる環境だ。

「釜炒り茶」は、かつてどの家にもあった竃にかけられていた鉄釜を使って作るものだそうで、現在日本の茶として主流を占める蒸し茶とは異なり、摘んだ茶葉を蒸さずに炒って加熱する。そのため茶の色が黄金色に近いものになり香ばしい香りがする。釜の鉄分も含んで栄養価も高くなるそうだ。この地域では薬缶に沸かしてポットに入れ、いつでも飲めるようにしていたそうで健康長寿に欠かすことのできない毎日のお茶なのだという。上原さんがこうした茶の話をしてくれる(図3)のだが、文化的な側面だけでなく茶の成分(カテキンやサポニンなど)についての科学的な話もありわかりやすく興味深い。

「釜炒り茶」を使った茶粥と季節のおいしさが詰まったお弁当は、津和野で「たべるを」という屋号で活動している國方あやさんのもの。食べることを軸に人と人を繋いだり、地域に残る知恵(料理法や保存食作り、その背景にある言語化されにくい振る舞いや考え方など)を教えあったり、ときにケータリングにも対応したりと、その活動は多岐にわたる。お弁当は、それぞれの野菜の歯触りや味付けが細やかに全部違って、一口ごとに発見の驚きと喜びがあり、國方さんだけの表現(図4)になっている。提供してくれたときに「宝探しするような感覚で食べてもらえたら嬉しい」とおっしゃっていたのが印象深く思い出される。

図1:茶摘みのようす[撮影:益田工房]

図1:茶摘みのようす[撮影:益田工房]

図2:山々が連なる中国山地。緑色のグラデーションが美しい[撮影:益田工房]

図2:山々が連なる中国山地。緑色のグラデーションが美しい[撮影:益田工房]

図3:上原美奈子さんに伺うお茶の話[撮影:益田工房]

図3:上原美奈子さんに伺うお茶の話[撮影:益田工房]

図4:國方あやさんのお料理[筆者撮影]

図4:國方あやさんのお料理[筆者撮影]

素材からすべて石見でできる、神楽も文化財も支える強い紙

二つ目は、石州和紙と石見神楽を知るプラン。文化財補修紙を手がける西田和紙工房★7にお邪魔し、原料となるコウゾの畑から、工房(図5)のなかを一通り見学して和紙作りの工程を学習。その後石州和紙会館へ移動して昼食、紙漉き体験、学芸員からの石州和紙と地域の暮らしについての話を挟み、さらに近隣のお寺に移動して和紙にかな文字を書く体験(図6)へとつながる。夜は奉納神楽を地域の神社にお邪魔してじっくり見る、という内容。朝から晩までの盛りだくさんプランだったので、これから内容を整理しないといけないなと思っている。

たくさんの従業員が務める西田和紙工房は、地元のお母さんたちがコウゾの下処理をしたり(図7)、若い職人さんが紙漉きを続けていて(図8)いつも活気がある。それぞれの工程で道具や体の使い方に独特のリズムがあり、工房に漂う香りも相まって、いつお邪魔しても興味深い。西田さんによると、石州和紙の特徴は通常除かれがちなコウゾの中皮も残して漉くこと、コウゾの繊維が長いこと、この2点のため強靭な紙ができるのだという。この強さと、材料をすべて石見地域で賄い持続的に生産できていることから、文化財の補修紙に選ばれており、二条城の襖絵の修復などにはずいぶん大量に紙を納めたとのことで、今後も継続的に修復用の紙は作られるそうだ。

石州和紙は地域の伝統芸能をも支えていて、石見神楽の特徴である八調子のリズムに合わせた激しい舞いは、面が紙製であるために実現可能なのだという。他地域で多く使用される木彫りの面に比べ、和紙でできた面は格段に軽い。この軽さが、しなやかで激しい動きを可能にし、石見神楽独特の豪快な表現を作っているそうだ。今回のツアーではその様子を実際に見てもらおうと、夜の神社で奉納神楽(図9)を見学した。子どもたちがわんさかやってくるこの地域の実態に参加者の多くが驚いていた。

図5:西田和紙工房[撮影:益田工房]

図5:西田和紙工房[撮影:益田工房]

図6:和紙にかな文字を書いてみる体験プログラム[撮影:益田工房]

図6:和紙にかな文字を書いてみる体験プログラム[撮影:益田工房]

図7:コウゾの下処理[撮影:益田工房]

図7:コウゾの下処理[撮影:益田工房]

図8:紙漉きの準備。コウゾやトロロアオイをなどフネの中の材料をかき混ぜる[撮影:益田工房]

図8:紙漉きの準備。コウゾやトロロアオイをなどフネの中の材料をかき混ぜる[撮影:益田工房]

図9:益田市水分神社での上吉田保存会による奉納神楽[撮影:益田工房]

図9:益田市水分神社での上吉田保存会による奉納神楽[撮影:益田工房]

館内での体験プラン

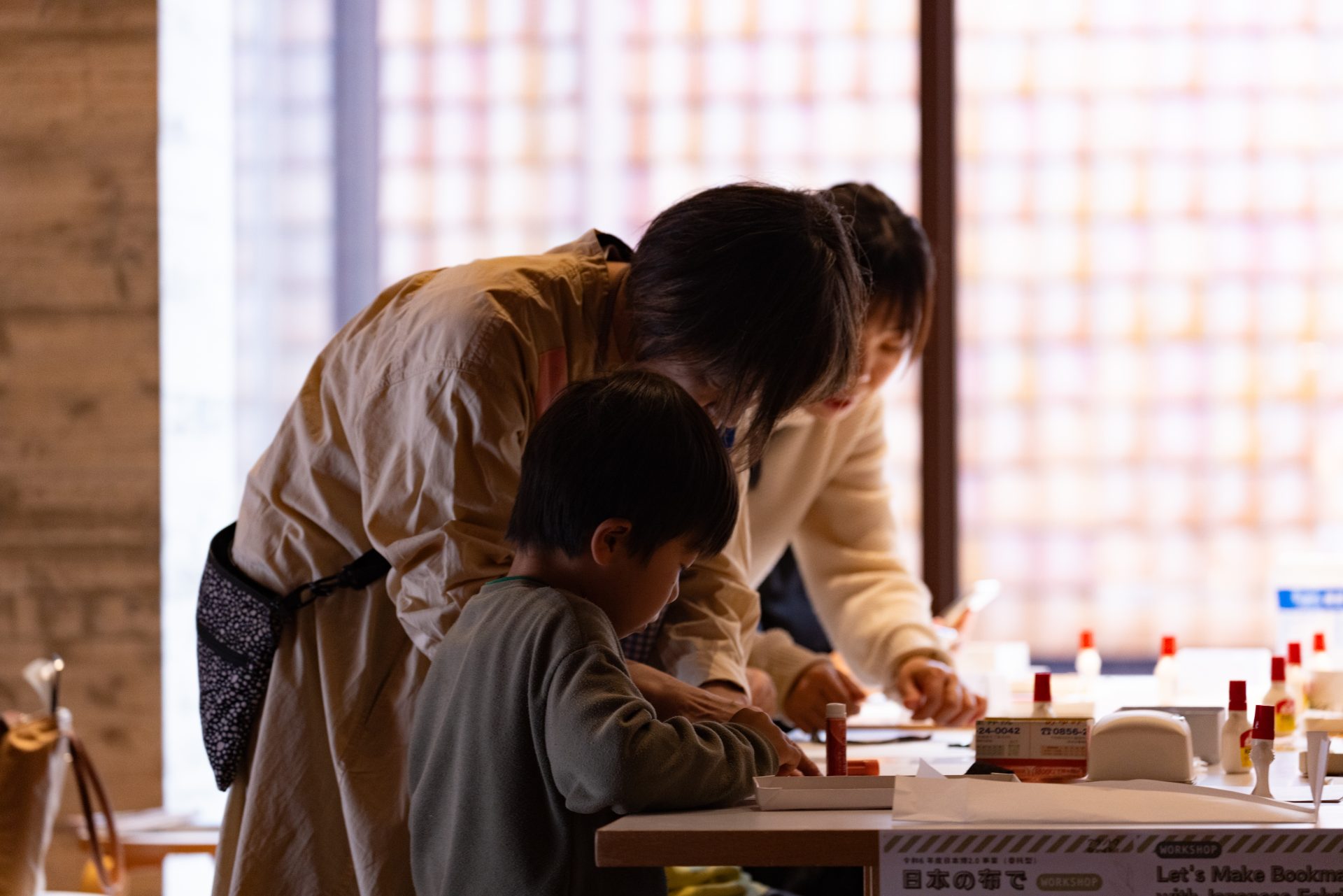

三つ目は森英恵展に合わせ、会期中に美術館で気軽に参加できる体験プラン。森が島根の自然を創作源にしたことにちなみ企画した島根の草木から染料を取って行う草木染め(図10)と、森が作品作りで大切にした日本の織物を使い、しおりを作るワークショップ(図11-1,11-2)だ。

特に印象深かったのは草木染めで、浜田市在住の染色家、諸田幸枝さん(図12)に講師をしていただき実施した。諸田さんは浜田市の山間部で自給自足に近い暮らしをしていて、植物と暮らしの距離がとても近い。小柄で可愛らしい一方、おおらかでワイルドな一面もあり、その個性がワークショップの時間を楽しく元気のいい雰囲気に整えてくれていた。染料はカナムグラ、サルトリイバラ、ドクダミ、コウゾなど10種類程度用意した。それぞれに色はもちろん、匂いも異なり、会場は漢方薬局のような香りに包まれていた。煮出す前のカラカラに乾かした染料を瓶に入れ、説明をつけて会場に飾るなど、島根の草木についての紹介も怠らなかった。当日は各回20名で3回の開催となったが、どの回の参加者もみなそれぞれの好みに合わせて色を選び(図13)、しっかり染まって楽しそうだった。

草木染めの実施にあたっては、準備段階で良かった点と改善点とが両方生じた。少し話がそれるがそのこともメモしておきたい。良かったのは県の他部署に助けを借りられたこと。染料になる植物の名前はわかるが、どこにどんなふうに生えているかわからないものも多かった。そのため林業課に電話したところ、一緒に山を歩いて求めている植物を探してくれた。そればかりか指さすすべての植物の名前や特徴を教えてくれ、大変面白い時間となった。これがワークショップになりそうだとすら思い、意外な発見があった。一方で課題は、職員で用意するものが多く、多くの時間を要したことだ。染料の煮出しや染める布の整形・下処理を職員で行なったが、これが思ったより作業量が多かった。事業の内容が良くても、こうなると継続しにくくなる。実施する側の職員も負担が少なく楽しくできる工夫が、事業を続けるためには必要だと感じた。

図10:草木染め/成果物も洗った道具も一緒に干す[撮影:益田工房]

図10:草木染め/成果物も洗った道具も一緒に干す[撮影:益田工房]

図11-1:しおりを作るワークショップのようす①[撮影:益田工房]

図11-1:しおりを作るワークショップのようす①[撮影:益田工房]

図11-2:しおりを作るワークショップのようす②[撮影:益田工房]

図11-2:しおりを作るワークショップのようす②[撮影:益田工房]

図12:浜田市在住の染色家、諸田幸枝さん[撮影:益田工房]

図12:浜田市在住の染色家、諸田幸枝さん[撮影:益田工房]

図13:成果物にそれぞれの個性が出て盛り上がる参加者[撮影:益田工房]

図13:成果物にそれぞれの個性が出て盛り上がる参加者[撮影:益田工房]

今後の本格的なツアー企画に向けて

美術館から観光について取り組みたいという想いを持ちつつ、急には体制が整えられなかったので、美術館の中で完結できる「ワークショップだ」と言い始めたこれらの取り組み。準備段階から県の林業や観光、地域振興の部署の方々に多くの知恵と手間を割いていただき、プロトタイプのツアーも実現できた。「文化観光」などとまだまだ言えない泥臭い状況というのが実情だが、観光のことなどまったくわからない人間が騒いで、なんとかかたちにしてもらえたのは成果だと感じている。来年度からは益田市や津和野町、吉賀町、浜田市など周辺地域に、旅行会社なども加わって、本格的にこれらの事業に取り組めることとなった。多くの人々の知見を得て、より洗練された、充実したプログラムになることが期待される。

一方で気をつけたいのは、事業規模が大きくなるなかで「お裾分けしたい」という当初の素朴な動機をもたらした文化的事象の良さや特徴がマイルドになってしまったり、損なわれたりすることだ。「売る」というのではなくて、あくまでも「お裾分け」だという姿勢を、こちらとしては大事にして、洗練させていきたい。この取り組みに協力してくれる地元の人々が楽しくて続けたいと思うものであることはもちろん、体験を求めて来てくれる人にも何かしらの「お土産」を持ってきてもらうくらいのものに仕立てたい。ここでの「お土産」というのは、もちろん物品やお金のことではない。新しい考え方や自らの文化的ルーツなど、来てくれる人自身がこれまでに経験したことを持ち寄ってみてほしいと思うのだ。来訪者だけが経験やお土産を持ち帰って豊かさを得るのではなく、訪問を受け入れる地域や人々にも豊かさが循環するような状況を目指して、引き続き取り組んでいきたい。最新情報については美術館のホームページやSNSをチェックしてもらえたら嬉しい。

★1──正確には、益田市匹見町。昭和36年1月の豪雪被害で町が孤立。さらに、翌年からの集中豪雨被害なども重なり、5年間でおよそ2,000人が町を離れた。

★2──令和5年度の水質調査をもとに6年度の発表で水質が日本一きれいだとされた。源流近くに6,000人規模の集落があるにもかかわらずである。

★3──https://www.bunka.go.jp/seisaku/nihonhaku/index.html

★4──上原さんが主宰する白谷清茶堂の「夢見る茶畑」は山の斜面にあり、日当たりがよくたくさんの虫たちが行き交う。たまに熊もくる。https://www.saychado.com/

★5──科学的な肥料や農薬などを使用せず、虫や微生物が活動できる環境を作り、自然の力を最大限に活用して栽培する方法のこと。

★6──石見美術館所蔵の代表的な森英恵の作品。https://artsandculture.google.com/story/lwVBh-wnD6eSJQ

★7──西田和紙工房。https://www.nishida-washi.com/