学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。久々の更新である今回は、青森県立美術館の奥脇嵩大さんが、熊本県合志市に位置する国立ハンセン病療養所菊池恵楓園の入所者による絵画クラブ「金陽会」の作品の展示活動を全国各地で展開する藏座江美さんを訪ねました。

もともと所属していた熊本市現代美術館で金陽会の作品たちと出会い、その後美術館の外に出て、個人としての活動に移られた藏座さん。作品の力に突き動かされ、導かれるように展示活動を続けてきたなかで見えてきたのは、どのような風景なのでしょうか。美術館という制度の内外から、作品との出会いの場をつくるという営みについて考えます。(artscape編集部)

取材・構成:杉原環樹

イラスト:三好愛※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。

「高尚な場所に成り下がった」美術館から、外へ

──藏座さんと奥脇さんは、2022〜24年にかけて開催されたアーティスト・鴻池朋子さんの一連の展覧会★でも協働された関係性です。そうしたなか、奥脇さんが、この連載であらためて藏座さんにお話を聞いてみたいと思った理由は何だったのでしょうか?

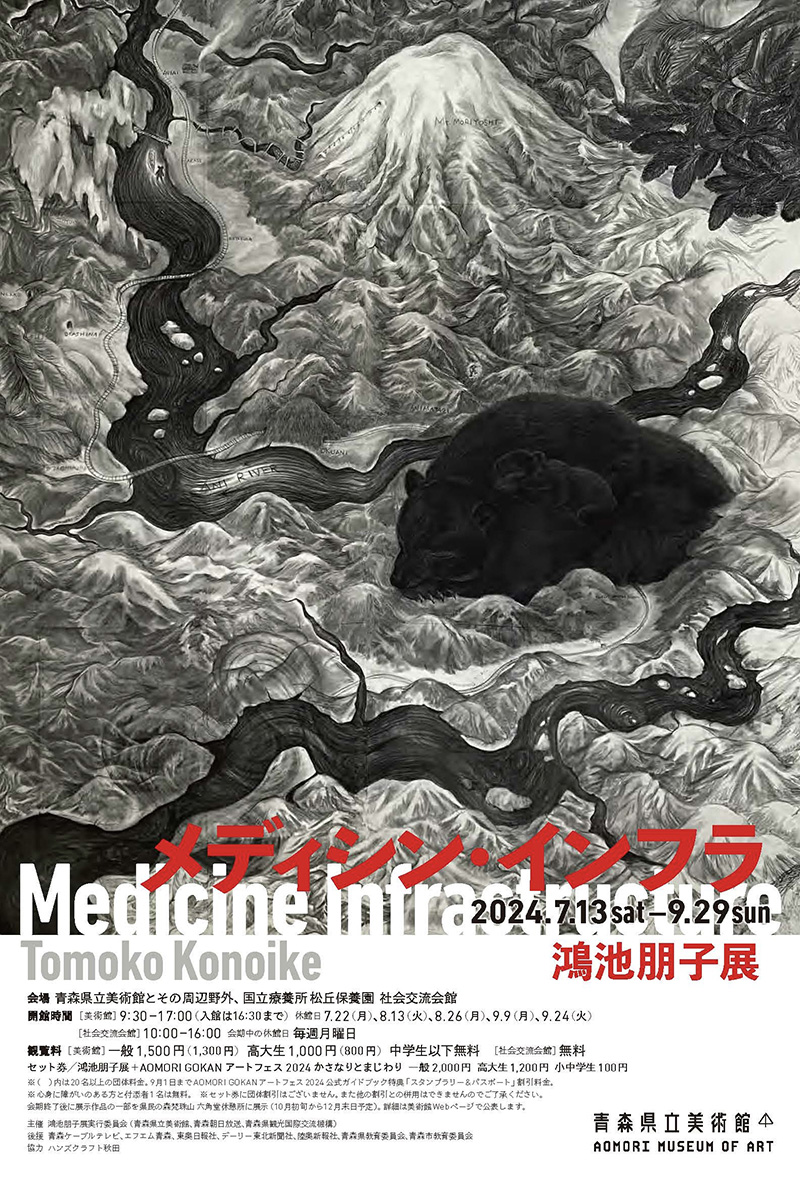

★──2022年7〜9月に高松市美術館、同年11月〜翌年1月に静岡県立美術館で開催された「みる誕生 鴻池朋子展」と、それを引き継ぎ2024年7〜9月に青森県立美術館で開催された「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」の三つの展覧会(各展を担当した学芸員たちによる座談会はこちら)。

奥脇嵩大(以下、奥脇)──前回この連載の取材を受けたのが、ちょうど青森県立美術館での鴻池展の準備期間中でした。そのときは水戸芸術館の森山純子さんが、僕が2021年から取り組んでいた「美術館堆肥化計画」というプロジェクトに興味を持ち、話を聞きに来てくださいました。

詳しくはそのときの記事を読んでいただきたいですが、このプロジェクトは、青森の各地に「美術館」の機能を持って行き、地域の方たちとの相互作用から美術館という場所、美術という営みの可能性を突き詰め、耕し直すような活動でした。そこでは多様なバックグラウンドをもつ者同士が協働することの価値や、地域の歴史記述における創造性を見出したり、美術館を生活やある種の運動を準備する場へとスライドさせていく活動をしてきましたが、一方で取り組みを進めるなか、美術館という従来の制度から逃れることは容易ではないことも感じました。何をしても結局はその温存につながっているかもな、と。

もっと美術館をオルタナティブに使いたい。そんなふうに思っていたとき、鴻池展の一部として、あるいはそれ以外の機会でも、菊池恵楓園(以下、恵楓園)の絵画クラブである「金陽会」の絵をどんどん外に持って行き、作品と向き合える場を設け、作品にまつわる経験を豊かにしている藏座さんの実践があらためて気になったんです。展示や収集といった美術館の機能をもとに、関わってくれる人とともに楽しみながら金陽会の絵を社会にひらいていく、藏座さんのしなやかな実践のあり方。そのことの意味について考えたくなりました。

青森県立美術館「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より。サテライト会場だった国立療養所 松丘保養園 社会交流会館(青森県青森市)での、金陽会の作品と鴻池氏による展示空間[撮影:小山田邦哉]

青森県立美術館「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より。サテライト会場だった国立療養所 松丘保養園 社会交流会館(青森県青森市)での、金陽会の作品と鴻池氏による展示空間[撮影:小山田邦哉]

もう一点、僕は以前から美術館の外にあっても成り立つ美術館といった枠組みに関心があるのですが、振り返るとその志向性は、藏座さんが働いていた頃の熊本市現代美術館(以下、CAMK)で開催された「ATTITUDE 2007 人間の家─真に歓喜に値するもの」(以下、「ATTITUDE 2007」)展から影響されている部分が大きいと感じます。金陽会のメンバーをはじめ、全国のハンセン病療養所の入所者の作品と、世界のアーティストの作品を並べた展覧会で、実見はできなかったのですが、図録を読んで驚いたんですよね。そうした話を今回、聞いてみたいと思いました。

藏座江美(以下、藏座)──どうしよう、そこまで深くは考えていないかもしれないんですけど……(笑)。

「ATTITUDE 2007」は、2002年の開館記念展「熊本国際美術展:ATTITUDE 2002─心の中の、たったひとつの真実のために」の続編でした。私は準備室時代から同館に入ったのですが、当時の学芸課長の南嶌宏(みなみしま・ひろし/1957-2016。2004年のCAMK開館から2008年まで館長)を中心にこの開館記念展の準備を進めるなか、熊本の現代美術館ならハンセン病と水俣病は避けられないという話になったんです。「美術館は美術作品を展示するだけの場所じゃない。それなのに美術館は高尚な作品を展示する場所に成り下がっている」と南嶌は口にしていました。

藏座江美さん(中央)[撮影:artscape編集部]

藏座江美さん(中央)[撮影:artscape編集部]

──面白い言い回しですね。

藏座──そこで水俣に関しては、アーティストのジュン・グエン=ハツシバさんに水俣の海に潜って映像を撮っていただきました。一方、ハンセン病については、当時、過去に国が行なってきた隔離政策に対して熊本地裁で違憲判決が出て(2001)、恵楓園の入所者である遠藤邦江さんの特集を地元のテレビ局が放映したんです。療養所では子どもを持つことが許されませんでしたが、遠藤さんは堕胎を経験した後、どうしてもお母さんになりたいと、百貨店で買った抱き人形を「太郎」と名付けて可愛がっていた。その放送を見た南嶌が「これだ」と言って、その担当に私を指名したんです。

展示では太郎くんをブランコに乗せて、「背中をそっと押してください」というキャプションを付けました。すると、押してあげる人や気づかない人、遠巻きに見る人、いろんな人がいる。私も、熊本にいながらそれまで恵楓園のことを全然知らなかったのですが、そこでハンセン病に対する人々の態度の違いを前にして、「ATTITUDE」というタイトルにはこうした観客や、美術館自体の態度を問う意味があったんだと気づかされたんですね。

展覧会「ATTITUDE 2002」の際の太郎くん[撮影:藏座江美]

展覧会「ATTITUDE 2002」の際の太郎くん[撮影:藏座江美]

私は以前司書をしていて、この開館記念展が学芸員としての初の仕事でした。だから、美術館とはこうあるべき、というのをそもそも知らないんです。前はそれがコンプレックスで、学芸員と名乗ることに躊躇があったんですけど、いまから考えると、美術館のかたちに縛られないこの展覧会がスタートですごく良かったなと思います。

金陽会と時間を積み重ねた人間として、何をすべきか?

──その開館記念展にあたり、初めて恵楓園を訪れるわけですね。どのような印象でしたか?

藏座──まずは「何だろうこの空間は、静かだな」と。あと印象的だったのは、当時の恵楓園は本当にひとつの町のようで、ニコニコ堂というスーパーもあったんです。遠藤さんからその店を待ち合わせ場所に指定されたのですが、私も南嶌も園内にスーパーがあるとは思っていないから、会うのに苦労したし、店の存在にすごく驚きました。それが始まりでした。

恵楓園内にある、社会交流会館(歴史資料館)。現在は同建物内に金陽会の絵画収蔵室があり、対談の収録もその一角で行なった[撮影:artscape編集部]

恵楓園内にある、社会交流会館(歴史資料館)。現在は同建物内に金陽会の絵画収蔵室があり、対談の収録もその一角で行なった[撮影:artscape編集部]

奥脇──遠藤さんはすぐに太郎くんを送り出してくれたんですか?

藏座──いや、1回目はすぐ断られました。

奥脇──我が子ですもんね。

藏座──そう。自分でつくったものではないのに、なぜ? と。でも、3回ほど通って説得するなかで送り出してくれることになったんですね。ただ、離れるのは初めてだからとても寂しがっておられて、お洋服も新調してたくさん持たせてくれました。そのとき遠藤さんが、「私の母も私が入所するときブラウスやスカートを持たせてくれた。太郎は戻ってくるけど、母はもう帰ってこないと思いながら私を送り出したんだと思う」という話をされていたんです。

この展示の後、CAMKでは「ATTITUDE 2007」や、2003、2005、2010年と金陽会の作品を展示する「光の絵画」展を開催し、私は全国の療養所や、韓国や台湾の調査にも行くのですが、行く先々でこうしたエピソードがあるんですよね。それこそ鴻池さんの作品で、出会った人たちに忘れがたい体験を聞く《物語るテーブルランナー》というものがありますが、普通の資料館には残らない話が出てくる。いまの私はたぶん、そういうお話からすくい上げたものでできているんです。

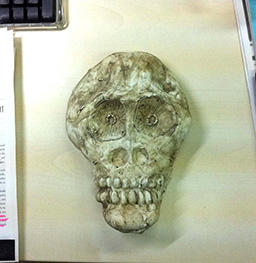

絵画収蔵室内のテーブルに残された、アーティスト・鴻池朋子さんによるサイン[撮影:artscape編集部]

絵画収蔵室内のテーブルに残された、アーティスト・鴻池朋子さんによるサイン[撮影:artscape編集部]

──個人的に聞いたり、体験したりした「小さな話」が、活動の基盤になっているのですね。

藏座──大きな声では言えないのですが、ハンセン病の歴史や啓発にはあまり興味はなく、私がしなくてもほかの方がしてくださるだろうと思っていて。私はそうではなくて、自分が人に触れるなかで受け取ったものを共有する役割なんだろうなって思っているんです。

奥脇──大きな歴史からはこぼれ落ちてしまうようなものを共有したい、と。そこに金陽会の作品がつながってくるのは本当に得心がいく思いです。金陽会の作品をまとめる作業を本格的に始めたのはいつ頃ですか?

藏座──本格的な調査は美術館を辞めた2015年からなのですが、その前に大きかったのは、2010年の「光の絵画」展の際、それまでの恵楓園との関わりをまとめた『これからのために 菊池恵楓園絵画クラブとの8年間』(熊本市現代美術館、2010)という記録集をつくったことでした。

開館記念展以降、私はことあるたびに金陽会に通い、絵を描くみなさんの横でお話を聞いていました。ただ、そうこうするうちムードメーカーの繁美ちゃん(森繁美。1930-2005)や奥井さん(奥井喜美直。1932-2008)が亡くなった。この頃から金陽会の作品は今後どうなるんだろう、という思いが溜まっていたんです。

──療養所でつくられた作品は、基本的に作者の方が亡くなったあと、処分されてしまうものなのですか?

藏座──そうですね。2007年に全国の療養所を回ったときも、絵が捨てられていたという話を聞きました。そんななか、同僚がこれまでの活動をまとめた方がいいとアドバイスをくれました。最初は正直面倒に感じましたが、確かに「光の絵画」では図録をつくっていなかった。これでは残らないかもしれない。関わっていろんな話を聞いた以上、残さないといけないと感じたんだと思います。

記録集には、広報物の文章からアンケートの回答、学芸員実習生の感想まで、そのときまでにしてきたことはすべて載せようと思いました。恵楓園に通って、385点の作品の撮影もしました。デザイナーさんも、すべてカラーで使いましょうと言ってくれた。そのなかにはもう失われてしまった作品もあります。

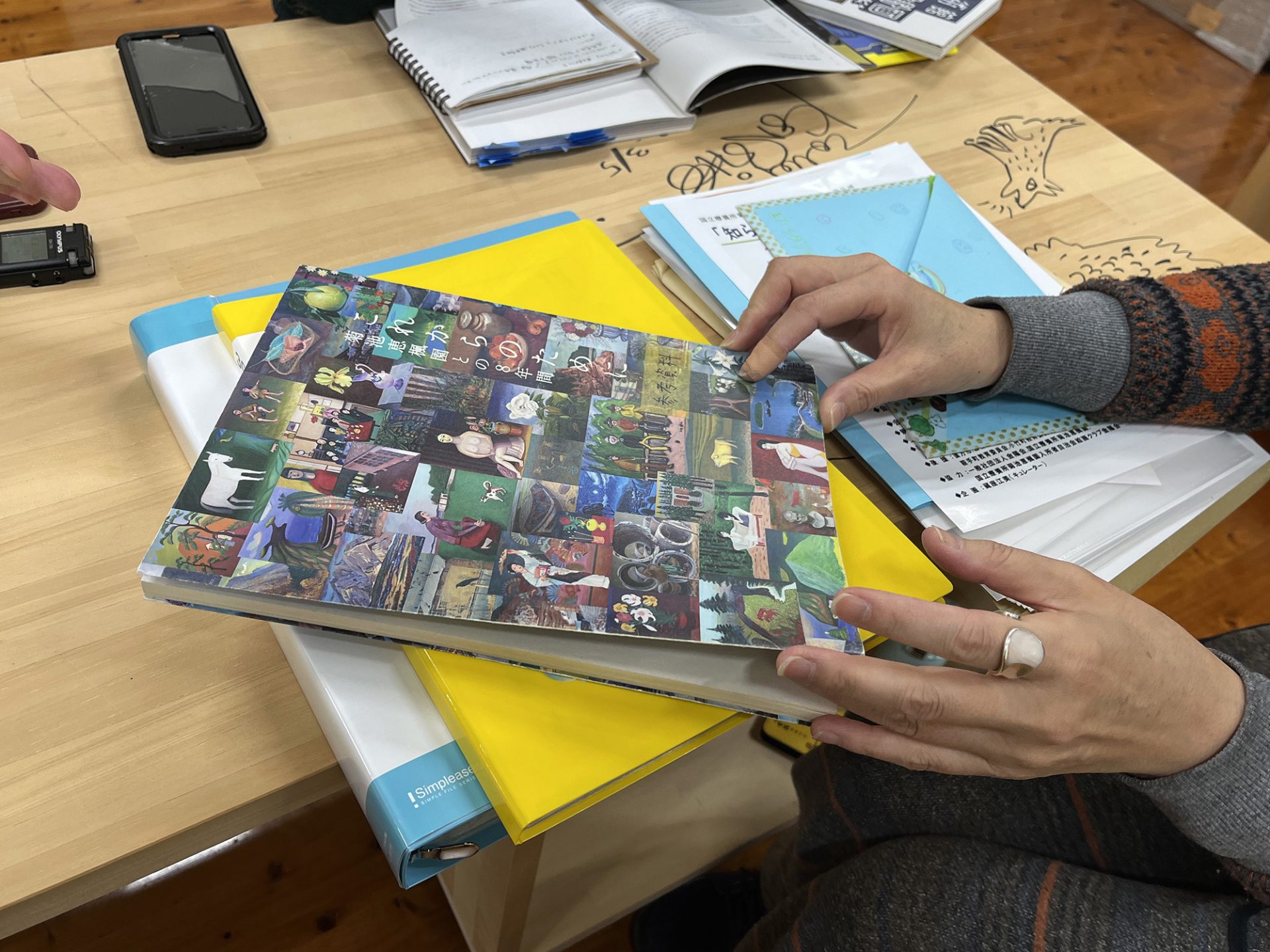

『これからのために 菊池恵楓園絵画クラブとの8年間』(熊本市現代美術館、2010)。観音開きの表紙にはたくさんの作品がカラーで掲載されている[撮影:artscape編集部]

『これからのために 菊池恵楓園絵画クラブとの8年間』(熊本市現代美術館、2010)。観音開きの表紙にはたくさんの作品がカラーで掲載されている[撮影:artscape編集部]

奥脇──内容もりもりで過剰な感じもしつつ、これこそが「記録集」という感じもありますね。

──その活動を継続して、今度はフリーランスとして調査することになったのですか?

藏座──いえ、この記録集で、私のなかでは一旦やりきった感があったんですね。このときは後のことは考えていなくて。その後、2014年に木下今朝義さん(1914年生まれ)、中原繁敏さん(1926年生まれ)が立て続けに亡くなられ、残るのは吉山安彦さん(1929年生まれ)、矢野悟さん(1942年生まれ)、奥井紀子さん(1941年生まれ)だけになり、この先どうなるんだろうと思っていました。

そして2015年に、金陽会とは関係のない事情で美術館を辞めたのですが、そのことを当時女子美術大学に移っていた南嶌に電話で話したんですね。そうしたら、「金陽会のこと頼むな」と言われて。私はそれに「嫌です」と返しました。あなたが始めたことですよね、という思いがあったので。ただ、美術館を辞めた後、やっぱり金陽会の作品はどうにかした方がいいのではないかと思って、南嶌にメールをしたんです。そうしたら、その返信のないまま南嶌が亡くなったんですね。

奥脇──宙に浮いた状態になってしまった。

藏座──そう。でも、自分でもどうにかしないといけないと感じていたんでしょうね。2015年7月に美術館を辞めて、12月には作品調査をさせてくださいと恵楓園を訪れていました。

左から、奥脇嵩大さん、藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

左から、奥脇嵩大さん、藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

作品を通して、その場にいた「人」たちと出会ってもらいたい

──恵楓園に通い始めた頃は、どのような思いを抱いていらっしゃったんですか?

藏座──最初はユネスコの世界記憶遺産に登録できるかな、とも思っていたんです。日本では山本作兵衛が描いた筑豊の炭鉱画がその第1号なので、福岡県田川市の石炭・歴史博物館に行って相談したり。でも、お話を聞くと、ハンセン病に関わる作品しか登録ができないらしいことがわかってきた。例えば、実際の出来事を題材にした木下今朝義さんの《集団脱走》(1998)という作品はOKだけど、大山清長さんの《奄美の豚》(1996)は難しい、とか。それなら別にいいやと、早い段階で私のなかでは世界記憶遺産の話はなくなったんですけど、メディアからはやたらその部分を取材された時期がありましたね。

本格的に作品の調査を始めたのは、2016年の3月からです。

──そこから約2年にわたり、調査のために恵楓園へ通われるわけですね。先ほど調査を行なっていた当時の作品の保管場所も見せていただきましたが、本当に交流会館の一角でした。ユネスコへの登録の筋もなくなって、作品のまとまった記録がないという危機感はあったにせよ、長期の調査に取り組んだ一番のモチベーションは何だったのでしょうか?

藏座──何だろう。多分ほかにやる人いないよなと。金陽会のみなさんが絵を描いたり、みんなで話したりしている姿を見ていた人が、ほかにいないわけです。南嶌もいないし。これは知った人間としてやらないといけないな、というのが大きかったと思います。

だから、これもよく美談にされて、「もう使命ですね」とか言われるんですけど、私と同じように太郎くんがきっかけで恵楓園に来て、みなさんと出会い、一緒にお茶を飲んで話して、全国の療養所を回って、こうした環境や状況であると知ったら、たぶんあなたもやっていたと思いますよ、と返しているんですね。特別なことをしているつもりはないんです。

あと、調査も私だけでは到底追いつかないので、いろんな人が手伝いに来てくれたんですね。(当時の資料を見ながら)2016年3月14〜18日は43人でやってくれていますね。額を外して写真を撮って、状態や題名を調べたり、額寸を測ったり。

2016年の作品調査のときの様子[撮影:仲間たちのだれか/写真提供:藏座江美]

2016年の作品調査のときの様子[撮影:仲間たちのだれか/写真提供:藏座江美]

奥脇──作品が人を呼ぶというか……人から人へと目に見えないリレーが続くなかで、自然と作品への関わりしろが増えていったという感じでしょうか。素晴らしいです。

藏座──調査を始めてわりとすぐに熊本地震(2016年4月14日)があり、現場が雨漏りしたこともありました。熊本でブルーシートが買えなかったので、福岡から持ってきてくれる人がいたり。私はこの頃、ハンセン病の歴史を伝える活動をする「一般社団法人ヒューマンライツふくおか」に所属したのですが、母体に活動資金はなかった。なので、みなさん純粋なボランティアでした。

奥脇──大学生もいるんですね。

藏座──この子たちは、「フレンズ国際労働キャンプ(FIWC)」といって、各国の困窮した地域でワークキャンプしているNGOの子たちなんです。

FIWCの学生とは、2007年に韓国に調査へ行った際、現地の定着村に一緒に行ったりもしました。韓国では、ハンセン病の快復者が自分たちでつくった定着村という村が当時90カ所くらいありました。でも、国の支援を受けられなくて周囲の道が整備されておらず、私たちはその舗装などのお手伝いに行ったんです。

そこで忘れられないことがあって。セメントが乾くのを待っているとき、その村のおじいさんとアイスを食べながら話していたら、「この村は養豚や養鶏で生活していて、絵なんか描いている暇はなかった。でも、子どもを生んで育てることはできた。日本じゃ子どもを生めないんだろう」と。そのときのちょっと優越感を湛えた表情が忘れられなくて。

奥脇──ちょっと言葉にならないです……。

藏座──アイスがポタポタ溶けるのを見ながら、それを聞いていました。……話が少しズレてしまったけど、さっきも言った通り、本当にそういうエピソードが自分をつくっている気がするんですね。

調査のときも、いろんなことを感じました。調査を始める前、奥井喜美直さん・紀子さん夫妻の住んでいた家が取り壊されたのですが、押し入れから300点もの作品の入ったダンボール群が見つかった。それもあって、作品の総数は2010年に撮影した385点から850点以上に増えていました。その箱を一つひとつ開けていく作業は、喜美直さんと出会い直すような感覚でした。

だから、私はいま金陽会の作品をいろんな場所に持って行って展示しているけど、それまで出会った「人」のことを紹介しているつもりなんです。啓発的な意味は、そうしたエピソードを話した先で聞いた方がそれぞれに感じてもらえればよくて、メインではない。

その意味で、(ハンセン病療養所内の)資料館という場所にはすごく距離感があるんです。資料館で展示をすることはもちろんあるんですが、その場に掛けた瞬間に「資料」になる気がする。それよりも、照明や壁は綺麗ではないけど、小学校やお寺でイーゼルに立て掛けて見せるほうが、作品が生き生きする。だから、すごく大変だけど、私は作品を運んで行って、メンバーのみなさんと接したときのような距離感で作品を見てもらうことをしたいんだなと思うんです。

小学校での展示の様子。奥左側が大山清長《奄美の豚》(1996)[写真提供:藏座江美]

小学校での展示の様子。奥左側が大山清長《奄美の豚》(1996)[写真提供:藏座江美]

福岡市城南区の妙泉寺での展示の様子[写真提供:藏座江美]

福岡市城南区の妙泉寺での展示の様子[写真提供:藏座江美]

(後編「つくることや見せることを、もっと『普通』にできたら」へ)

イラスト:三好愛(みよし・あい)

1986年東京都生まれ、在住。東京藝術大学大学院修了。イラストレーターとして、挿絵、装画を中心に多分野で活躍中。主な仕事に伊藤亜紗『どもる体』(医学書院)装画と挿絵、川上弘美『某』(幻冬舎)装画など。著書にエッセイ集の『ざらざらをさわる』(晶文社)と『怪談未満』(柏書房)、絵本の『ゆめがきました』(ミシマ社)がある。

https://www.instagram.com/ai_miyoshi/

![毛利直子×石田智子×川谷承子×奥脇嵩大| 制度の“凝り”を解きほぐす、抜け道のような方法は ──鴻池朋子の「リレー展」が美術館にもたらしたもの[前編]](/wp-content/uploads/2024/09/2409_kt_01_5.jpg)

![毛利直子×石田智子×川谷承子×奥脇嵩大|竜巻が去ったから終わりではなくて ──鴻池朋子の「リレー展」が美術館にもたらしたもの[後編]](/wp-content/uploads/2024/09/2409_kt_01_18.jpg)

![山川陸|青森をいく[後編]:蜷川実花展 with EiM: 儚くも煌めく境界/弘前エクスチェンジ#06「白神覗見考」/成田書店/鴻池朋子展 メディシン・インフラ/AOMORI GOKAN アートフェス 2024 後期コレクション展 生誕100年・没後60年 小島一郎 リターンズ](/wp-content/uploads/2024/07/240801_ry_01_3.jpg)