学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。久々の更新である今回は、青森県立美術館の奥脇嵩大さんが、熊本県合志市に位置する国立ハンセン病療養所菊池恵楓園の入所者による絵画クラブ「金陽会」の作品の展示活動を全国各地で展開する藏座江美さんを訪ねました。

もともと所属していた熊本市現代美術館で金陽会の作品たちと出会い、その後美術館の外に出て、個人としての活動に移られた藏座さん。作品の力に突き動かされ、導かれるように展示活動を続けてきたなかで見えてきたのは、どのような風景なのでしょうか。後編では、学芸員としての技術を周りに共有することについてや、美術館という場が持ちうる権威性についても対話が繰り広げられました。(artscape編集部)

取材・構成:杉原環樹

イラスト:三好愛※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。

(前編「出会った人たちから受け取った、歴史からこぼれてしまうものを共有する」より)

作品のタフさと「学芸員」のスキルが生きる、各地での展示活動

奥脇──ここまでのお話を聞いていて、藏座さんの活動にとって「ふれること」「動くこと」がすごく大事だったのだろうな、と思いました。調査で全国の療養所や韓国などにも訪れ、現場で出会った人たちや体験を反芻し変わっていくことを受け入れながら、その時々にできることを等身大のやり方でされてきた。そのなかで美術館のやり方を良い意味で利用されているのが興味深いところです。人も作品も生き生きと動いている。

作品を整理したり、『これからのために』(前編参照)のような記録集をつくったりする行為は、南嶌さんが言う「高尚なものに成り下がる」ことと紐づきやすいわけですが、藏座さんの活動は不思議とそのような性格を帯びていない。それは「高尚なもの」すなわち美術の歴史という大きな主体に自らを添わせるのではなく、作品のつくり手や作品の生まれる金陽会のようなつながりに寄り添う姿勢にあるのだろうと思いました。

あと、重要だと思うのは、どの作業もあまりひとりではしていないこと。変に属人化していないことが、権威化を避けることにつながっているのではないか。こういう作業って大抵その人しかできないものになりがちですが、人が関わる余白を残していますよね。

藏座──そうですね。ひとりじゃ追いつかないというのがあるけれど(笑)、手伝ってくれるみなさんには注意事項だけお伝えして、基本はお任せしています。多くの人に見てもらった方が金陽会のみなさんも喜ぶと思いますし。吉山(安彦)さんは「ちっとぐらい触ってもよかけどな」と言うから、「いやいや」と止めるのですが、懐の深い作品たちだと思う。お寺で展示して帰ってくると、どことなくお香の匂いがすることもあります。

──美術館では絶対にできないですね。

藏座──怒られますね。もちろん、熊本市現代美術館(以下、CAMK)で展示した際、繁美ちゃん(森繁美)が「やっぱりよかところで展示するとよう見えるな」って嬉しそうにしてくれたり、美術館や資料館で見せることの意義もあるとは思うのですが、どうもお行儀が良い感じになっちゃう気がするんです。

小学校での展示の様子[写真提供:藏座江美]

小学校での展示の様子[写真提供:藏座江美]

──先ほど園内を案内していただいていたとき、ちらっと「作品を扱っているのか、資料を扱っているのか、悩むことがある」と話されていたのが印象的でした。

藏座──金陽会の絵は、資料といえば「資料」だし、遺品といえば「遺品」じゃないですか。その部分はよく考えると曖昧なんですけど、ただ、やっぱり最初に金陽会のアトリエを訪れたときの衝撃は絶対に「資料」ではなく、「作品」だったんですよね。だから、私のなかでは資料館に常設されるよりは、もっと息していてほしいという気持ちが強いんです。

──そこも、奥脇さんの言った「動くこと」という印象につながるのかもしれないですね。

奥脇──ちなみに、美術館を辞められて動きやすくなりましたか? 逆に、辞めて困られたことがあったりしましたか?

藏座──もちろん困ったことはあったし、この活動だけでは食べていけないし、美術館にいた方が安定感はあるかもしれません。だけど、いまのような広がりや幸福感はなかったと思うんですよね。

最近も、阿蘇の小学校の先生から、子どもたちに絵を見せたいから来てくれと頼まれて行ったんです。それは、鴻池朋子さんからお借りしている指人形を使って、子どもたちに金陽会の作品の感想を語ってもらうということに初めて挑戦したのですが、終わった後、小6の男の子に「江美さんはこれからも絵を運び続けてください」と言われて。金陽会の絵のおかげで得がたい喜びを得ているなと思います。

藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

奥脇──すごくいいですね。そうした作品が生まれる現場や、作品があることで生まれるものを体感できる場所に美術館を近づけたいと思っているのですが、どうしても美術という制度に奉仕する場になりがちだと感じています。

藏座──そうですね。私が美術館にいたのは指定管理者制度が導入された時代で、管理が厳しくなった頃でした。「5年後の計画をすべて決めて、予算も出しなさい」と言われ、「アーティストが5年後どうなっているかなんかわからない」と思ったり。どの美術館の学芸員さんも経験されていることだと思いますが、わくわくする気持ちを持つことがなかなか難しかった。その意味でいまは、予算はないけど自由度はあるかなと思います。

さっきの小学校の活動も、美術館でやるのは大変ですよね。年間何回やるか? 美術館に来てもらう小学校の選定基準は何か? ハードルがたくさん出てくる。それに対して、いまは私が身ひとつで作品に帯同することでアウトリーチができますから。

小学校での展示の際、子どもたちに額の裏側を見せる藏座さん[写真提供:藏座江美]

小学校での展示の際、子どもたちに額の裏側を見せる藏座さん[写真提供:藏座江美]

奥脇──美術館でコレクションを持ち出すとなれば、相当条件も厳しくなりますね。

藏座──はい。でも、外に出るときは、いまの活動でも「学芸員」が生きるんです(笑)。

奥脇──作品の扱いがわかっている人だと。

藏座──そう。学校の先生とか、相手の方が信用してくれやすい。学芸員として自分は雑種だと感じてきたのですが、この2年くらいでやっと肩書きに違和感がなくなりました。

奥脇──外に出ることで学芸員と名乗れるようになるというのは面白いですね。

──しかも、スケジュール管理から作品の梱包、実際の展示作業まで、美術館なら分担したり業者に任せたりする行程でも藏座さんがすべて手を動かすわけですからね。

藏座──予定の組み方はだいぶわかってきました。同じ作品ばかりだとダメかなと思うし、新しい作品を出すなら解説を書かないといけない。以前は本当にキツキツに詰めていて休みがなかったけど、いまは展示と展示の間は最低2週間空けるようにします。

あと、展示するたびに金陽会の絵自体の強度が上がっているんです。だから、なんだか私、いまはどこででも展示できる自信がありますね。これまでやった展示の数は38本。見ていただいた方の数は、鴻池さんとの出会いのおかげもあって5万人を超えていますから。

全国各地での展示の履歴をまとめた「旅先一覧」のファイル[撮影:artscape編集部]

全国各地での展示の履歴をまとめた「旅先一覧」のファイル[撮影:artscape編集部]

キュレーションの技術を小さな規模で共有可能にすること

──最近、藏座さんは岐阜女子大学大学院文化創造研究科(通信教育課程)のデジタルアーカイブ専攻の修士課程で、これまでの展示活動などをまとめる修士論文を書かれたそうですね。

藏座──修士論文といっても、2016年からの活動報告のようなものです。特に重点的に書いたのは学校現場での活動で、展覧会づくりのプロセスをチャート化して、先生たちが参考にできるものになったらいいなと考えました。

展覧会の構造って、実はあまり共有されていないですよね。先生たちと接すると、そこにストレスを感じられていることが多い。なので、まずは現地に行き、会場のサイズや天井高、ピクチャーレールの有無を見て、作品のリストを考え、そこから輸送費や設営にかかる時間を算出する……という展示づくりのプロセスをチャート化しようと。この活動の意味自体は、私は信じているので、それをやりやすくするキットをつくれないかなと思っているんですね。

奥脇──それはすごく大事なことですね。キュレーションの技術の一部を、関わっている方に共有する、と。「キュレーション」という言葉やその実態って、ある意味ブラックボックス化されているし、見えないことをいいことにまかり通っていることもある。それを具体的な労働の単位で共有可能なものにすることは、とても重要なことだと感じます。

[撮影:artscape編集部]

[撮影:artscape編集部]

藏座──同時に、受け入れ先と一緒に作業することも大切だと思うんですね。これまで作品の梱包から輸送、展示まですべて外部の業者さんにお願いした展示は2本くらいです。もちろんそれはすごく楽なんですが、主催者に愛着を持ってもらいづらい。お金を出して、金陽会の展示をしたという実績はつくられるかもしれないけど、現場レベルでも担当者レベルでも関わった感じが薄いんです。

一方、学校の現場だと、先生と一緒にイーゼルや資材を担いで階段を上がる。展示が終われば、梱包し直してまた運び出す。とても大変ですが、撤収したときの先生たちの心持ちや満足感が全然違います。だから一緒にやりたい。作品が大きくて難しい場合は、2、3点とか、自分たちで動かせる物量にしてでも、そうした方が達成感につながると思います。

奥脇──美術館の展示にまつわる労働の規模を分散することで小さくし、その分関わりしろを広げるようなイメージですね。

藏座──それはあります。「展示環境」としての設備が立派じゃなくても大丈夫なんです。金陽会の絵は強いので。

──美術館が、立派な設備や大規模なシステムを使って伝えようとする、ものをつくることの尊さや作品の大切さが、作品を運んだり、大切に触ったりするという、すごくシンプルな行為を通して感じられるというのは、面白い逆説だなと感じます。

この日の対談収録前、遠隔地での展示を控えた大型作品の移動を奥脇さんや取材陣でお手伝いする一幕も[撮影:artscape編集部]

この日の対談収録前、遠隔地での展示を控えた大型作品の移動を奥脇さんや取材陣でお手伝いする一幕も[撮影:artscape編集部]

奥脇──だから、場所を設えて作品を持ち込むことで展覧会という美術の場は成立すると思いがちだけど、実は逆で、作品が在ろうとすることを人が助けることで、そこに美術の場は生まれ得るのですよね。そのような場所に美術館を後付けて扱うことが必要なのかもしれません。美術館を前提として考えていては制度に絡め取られてしまう。

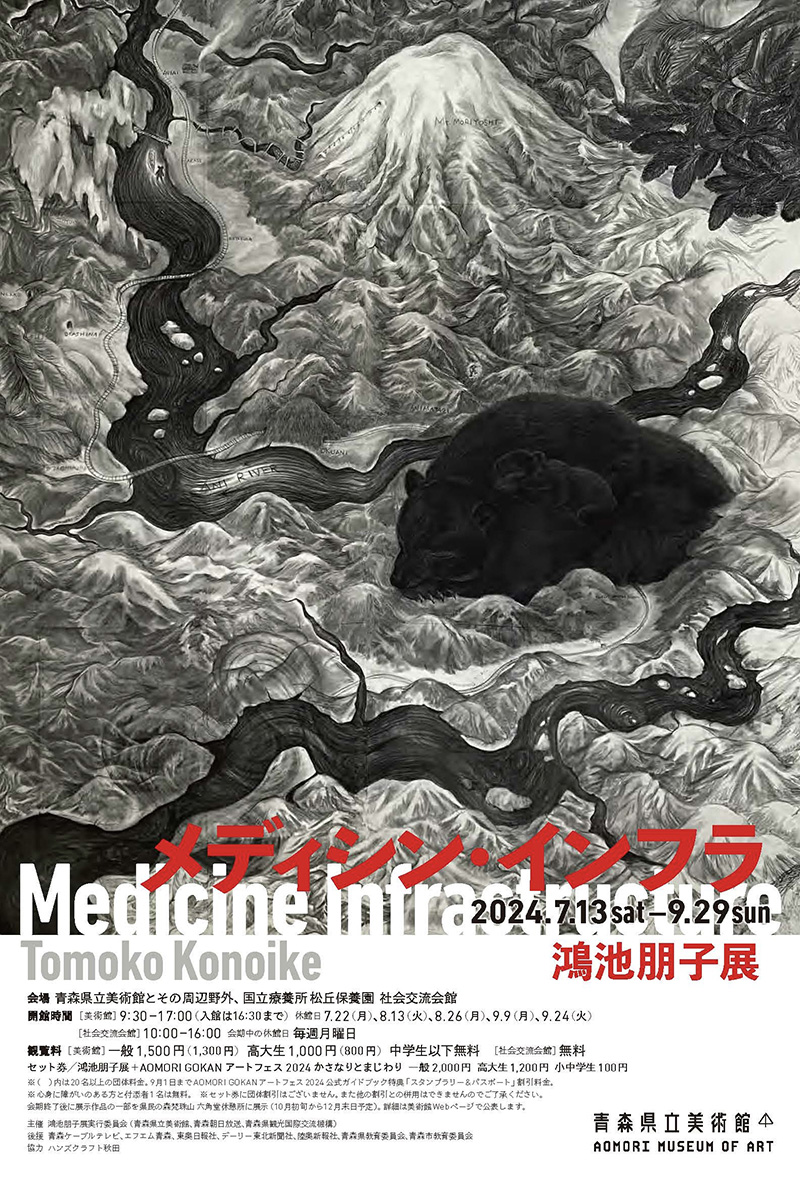

藏座──ああ、そうですね。それで言うと私、鴻池さんの展覧会で、青森市の国立療養所松丘保養園で展示した際、奥脇さんから「金陽会の絵をワイヤーで吊るすんですが、いいですか?」とすごく申し訳なさそうに聞かれたんですよね。なんでそんなことを気にされているのかと思ったんですけど、つまり、ワイヤーなしで展示した方がいいと思われたわけですよね?

奥脇──そうなんです。ワイヤーで吊ると、何ていうかこう、展覧会の見た目としてちょっとカッコ悪い気がしたんですよね。でも、ワイヤーで吊る方が展示作業に慣れていない人でも感覚的に作業しやすいですよね。僕は「美術館の外」などと言いながら、その規範は内面化し、権力として濫用していたわけです。まったくお恥ずかしい……。

藏座──私も美術館にいたら絶対そう判断したと思うんですよね。でも、金陽会の活動にすごく鍛えられているから、別にイーゼルでも何でもよくて。

もうひとつ、高松市美術館での鴻池展の際、鴻池さんが金陽会の絵を天井の方まで展示したいと言って、それを私も楽しそうと思ってほかの学芸員の方に伝えたら、「鑑賞しづらくないですか?」と返されたこともあって。私、そこでも「鑑賞……?」とポカンとしてしまったんですよね(笑)。いや、当然学芸員の判断としてはそちらが正しいんです。ただ、私のなかで「美術館の展示」という発想が抜けていることに気がついた、という話なんですけどね。

奥脇──あの「申し訳なさ」は、自分、というか美術館の尊大さの裏返しだったと後で気づきましたね。一方、そうした見せ方をすることは、端的に言って学芸員としてはストレスがあるわけです。

藏座──絵を上の方に飾るなんて、作家がやるのは許されるけど、学芸員が嬉々としてやるのはどうかという空気があるわけですよね。

奥脇──そうです。そこまで乗ってしまうとまずい、と。

藏座──私は金陽会の作品を多くの人に見てもらうのが先で、展示方法は帳尻を合わせるというか。だから、「『鑑賞』か。たしかに上にあると見づらいよね」と思いつつ、その言葉を自分では全然意識していなかった。私、やっぱり学芸員じゃないのかも。

──「鑑賞」ではないとき、藏座さんが金陽会の絵をいろんな場所に持って行き、人と向き合わせる行為、そこで生まれていることは何だと思いますか?

藏座──なんか、出会い直している感じがします。金陽会のみなさんと、旅先で。違う場所で展示することで「久しぶり」と。そして、ほかの人にも出会ってほしい。

奥脇──美的に価値判断するような場ではないということですね。

藏座──そう、見る側と見られる側というより、仲良く出会う場をつくっている感じでいるから、「鑑賞」という言葉に違和感があったんだと思います。その意味では、「作品」という以上に「人」だと考えているのかもしれないですね。

福岡市城南区の妙泉寺での展示の様子[写真提供:藏座江美]

福岡市城南区の妙泉寺での展示の様子[写真提供:藏座江美]

みんなで絵を描いていたあの場所を思い、管理することを問いながら

──これまで金陽会の作品が美術館で展示された機会は、始まりであるCAMK(前編参照)、鴻池さんの個展のなかで紹介された高松市美術館、静岡県立美術館以外にもあるのでしょうか?

藏座──いえ、その3カ所だけですね。私はそれも問題だなと思っているのですが。つまり美術館としては、金陽会の絵は展示するに値しないと思っている節があるのではないか。

少し細かく言うと、CAMKはスタート地点なので、コレクション展などではたびたび展示していますが、同館で初めて紹介されてからそれ以外の公立美術館で展示するまでには12年かかっています。また鴻池展での展示も、やはり鴻池さんの個展のなかだからこそという面はある。公立美術館から金陽会の作品そのものにオファーが来るというのは、まだないですね。

──今日のお話を聞いていても、美術館が重視する美術の価値と、藏座さんが金陽会の絵に感じている価値はだいぶ違うという印象を受けました。抽象的な質問になるのですが、作品の美的な質に着目する美術館とは異なる場所で美術に触れてきた藏座さんにとって、人が絵を描いたり、ものをつくったりするという営みの意味とはどのようなものですか?

藏座──どうだろう。私もそれを突き詰めて考えたことがあるわけではないですが、吉山さんは、絵を描くことが社会とつながる術だったとおっしゃるんですよね。

その作品を展示する私としては、やっぱり金陽会のアトリエのあの空気感が染み込んでいるんです。みんなでああでもないこうでもないと描いている。そこでは上手とか下手とか、その辺は究極どうでもよくて、みんなで集まって絵を描いているという現実だけがある。その絵を見てほしいというのが私の原点だと思います。紹介のなかでは恵楓園のことも書きますが、その場所性に特に意味づけはなくて、たまたま恵楓園であるに過ぎない。私が出会った金陽会の人たちは、ここでこういう絵を描いていました、というだけですね。

だから、「生きるために描いていた」というのも本当だろうし、「ただ楽しくて描いていた」というのも本当だろうと思う。そこは私も整理できていないのですが、それを含めてとにかく知ってほしい、まずは見てほしいと思っています。

──もしかしたら、そうした、ただみんなでわいわい絵を描くという場を拾うような仕組みや方法論は、いまの美術館にはまだ十分にはないのかもしれませんね。

藏座──それはあるかもしれないですね。

奥脇──歴史化の過程のなかで、現行の美術や美術館は自らを権威づけるために「つくる」ということを特別視しすぎているということはありますね。本来、「つくる」ことは特別なことではなくてどこにでもあるし、つくることを介して人が出会うことが大切な場合もある。人が、社会とつながる術として絵を描くのであれば、絵が人と人をつなぐ依りしろとして機能する場合もある。

藏座──本当に豊かな場になるんです、この絵たちを介して人が集うことで。それが素晴らしいと思っているので、いろいろなところでやっているんですね。小学校で、これまで人前で発表できなかった子が、金陽会の絵や、鴻池さんの指人形を通して自信を持って何かを始めたりする。そのきっかけに金陽会の絵がなれているなら、素晴らしいことで。

その活動を美術館でもできたらもっと良いけど、ある学校の先生が、「絵を置くだけで音楽室が美術室になるんですね」という感想を書いてくれたことがあって。その意味では、どんな場所であっても、いつもとは異なる場を生み出すことができる自信はありますね。

奥脇──美術館にいる身としては、今日お話しさせてもらって、普段からつくることや見せることをもっとオルタナティブにやりたいと考えてきたけど、それが美術館という場所をより強固にする要因になっていなかったか、とあらためて感じさせられたところでした。つくることや見せることがもっと自然になされるために美術館の制度が寄り添えたらいいなと思いますし、その技術をもっと外に開くような活動をしていきたいと思います。つくることがそうであるように、ものを見ることを、生きることを本当の意味で活性化させるような、そんなメディウムにしたいです。そのための場所に美術館もなり得ると信じてみたい気がしています。

藏座──もっと「普通」にできたらいいですよね。美術館に入るだけで、やっぱり普通ではいられないというところがあるから。

あと、今日は良い面だけを話してきたけれど、私もいっぱい失敗しているので。自分が見せたいと思うことで人に迷惑をかけたり、傷つけちゃったり。私が作品を整理して管理することで、吉山さんは亡くなった繁美ちゃんの絵に会いづらくなっていたり。

2022年に歴史資料館の絵画収蔵室ができるまで金陽会の作品が保管されていた、恵楓園内「やすらぎ会館」の舞台上の、かつての保管風景[写真提供:藏座江美]

2022年に歴史資料館の絵画収蔵室ができるまで金陽会の作品が保管されていた、恵楓園内「やすらぎ会館」の舞台上の、かつての保管風景[写真提供:藏座江美]

──ああ、もともと開けた場所にあったのに、収蔵庫に入れたがために……。

奥脇──遠くなってしまうんですね。

藏座──そうです。残したい、たくさんの人に見てもらいたい、と思ってこの活動をしているけど、それって「管理下」に置くことでもあるじゃないですか。やすらぎ会館に置かれていたらいつでも会えたのが、たまにしか会えないものになっている。会う機会を奪っている。それは美術館が作品を管理することとも通じていて、野放しにするわけにはいかないけど、管理することが吉山さんにとって良かったかというと、疑問を感じることもある。

結局、私は自分の思いだけで、この活動をしているので。吉山さんには、展覧会を開いた後、「こんな感想があったよ」と必ず報告するようにしていて、「ありがたい」と言ってはくれますけど、これが本当に望まれたことなのかというのはいつも自問自答しています。そのことはずっと自分に問いながら活動していくのかな、と思います。

左から、奥脇嵩大さん、藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

左から、奥脇嵩大さん、藏座江美さん[撮影:artscape編集部]

(2025年2月5日、国立ハンセン病療養所菊池恵楓園内、社会交流会館にて取材)

[取材を終えて]

それまで比較的温暖なイメージを持っていた熊本でさえ雪がちらつく、この冬一番の寒波の日、恵楓園の入口まで藏座さんは迎えに来てくれた。強く冷たい風に吹かれながら広大な園内を歩き、至るところでさまざまな人の生きた時間の蓄積と、その上に現在ある生活の気配を感じながら、絵画収蔵庫の中までじっくり見学させていただいた。

「金陽会の絵は強いから大丈夫」と迷いなく言いきる藏座さんの充実した表情が強く印象に残っている。作品に対する全幅の信頼。そしてその作者の一人ひとりが、作品とともに確かにその場にいるということ。作品が各地を旅し、見られるたびに強度が増していくという感覚にもはっとする。規模の大小や場所性にかかわらず「自分が見てほしいものを、ほかの人にも共有する」という原初的でシンプルな営みは、歴史には記述されなくとも必ず存在する人の心の動きそのものへの興味と肯定、そして何かとの出会いによって人が変わりうることへの信頼に基づいたものなのかもしれない。改めてそう感じる一日だった。(artscape編集部)

イラスト:三好愛(みよし・あい)

1986年東京都生まれ、在住。東京藝術大学大学院修了。イラストレーターとして、挿絵、装画を中心に多分野で活躍中。主な仕事に伊藤亜紗『どもる体』(医学書院)装画と挿絵、川上弘美『某』(幻冬舎)装画など。著書にエッセイ集の『ざらざらをさわる』(晶文社)と『怪談未満』(柏書房)、絵本の『ゆめがきました』(ミシマ社)がある。

https://www.instagram.com/ai_miyoshi/

![毛利直子×石田智子×川谷承子×奥脇嵩大| 制度の“凝り”を解きほぐす、抜け道のような方法は ──鴻池朋子の「リレー展」が美術館にもたらしたもの[前編]](/wp-content/uploads/2024/09/2409_kt_01_5.jpg)

![毛利直子×石田智子×川谷承子×奥脇嵩大|竜巻が去ったから終わりではなくて ──鴻池朋子の「リレー展」が美術館にもたらしたもの[後編]](/wp-content/uploads/2024/09/2409_kt_01_18.jpg)

![山川陸|青森をいく[後編]:蜷川実花展 with EiM: 儚くも煌めく境界/弘前エクスチェンジ#06「白神覗見考」/成田書店/鴻池朋子展 メディシン・インフラ/AOMORI GOKAN アートフェス 2024 後期コレクション展 生誕100年・没後60年 小島一郎 リターンズ](/wp-content/uploads/2024/07/240801_ry_01_3.jpg)