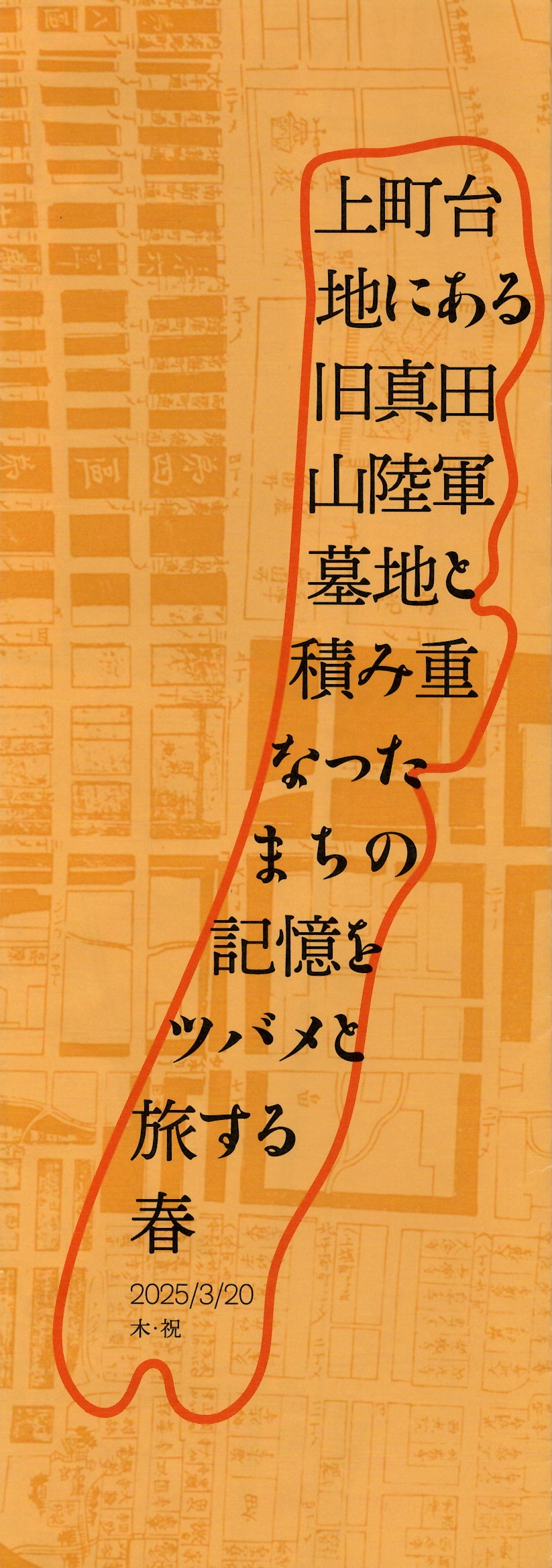

開催日:2025/03/20

会場:TSUBAME HOUSE HOSTEL(玉造つばめの家)[大阪府]

公式サイト:https://2025bochistage.wordpress.com

日本の近現代史が高密度に圧縮された「旧真田山陸軍墓地」という記憶の集積装置について、舞台芸術というアプローチを介することで、「歴史の語り方」そのものをどのように反省的に再考し、身体経験として拡張していくことが可能か。同時にその実践は、演劇の上演それ自体についてのメタ的な批評性をどのように持ちえるか。こうした複層的な問いが、「旧真田山陸軍墓地芸術プロジェクト」の基底をなしている。後編で詳しくふれるが、同プロジェクトは、団体としての始動は2024年度からだが、2021年に活動を開始し、NPO法人「旧真田山陸軍墓地とその保存を考える会」の学術的サポートを得ながら、毎年度、旧真田山陸軍墓地をめぐる/における実験的な上演を積み重ねてきた。

旧真田山陸軍墓地は、1871(明治4)年に設置された日本で最初の兵隊埋葬地であり、大日本帝国陸軍第四師団の根拠地であった大阪城に近い市内中心部にある。埋葬者は、西南戦争、日清戦争、日露戦争、日中戦争、アジア・太平洋戦争などの戦没者に加え、病死や事故死、自殺者、外国人俘虜、軍に雇用された民間人なども含む。

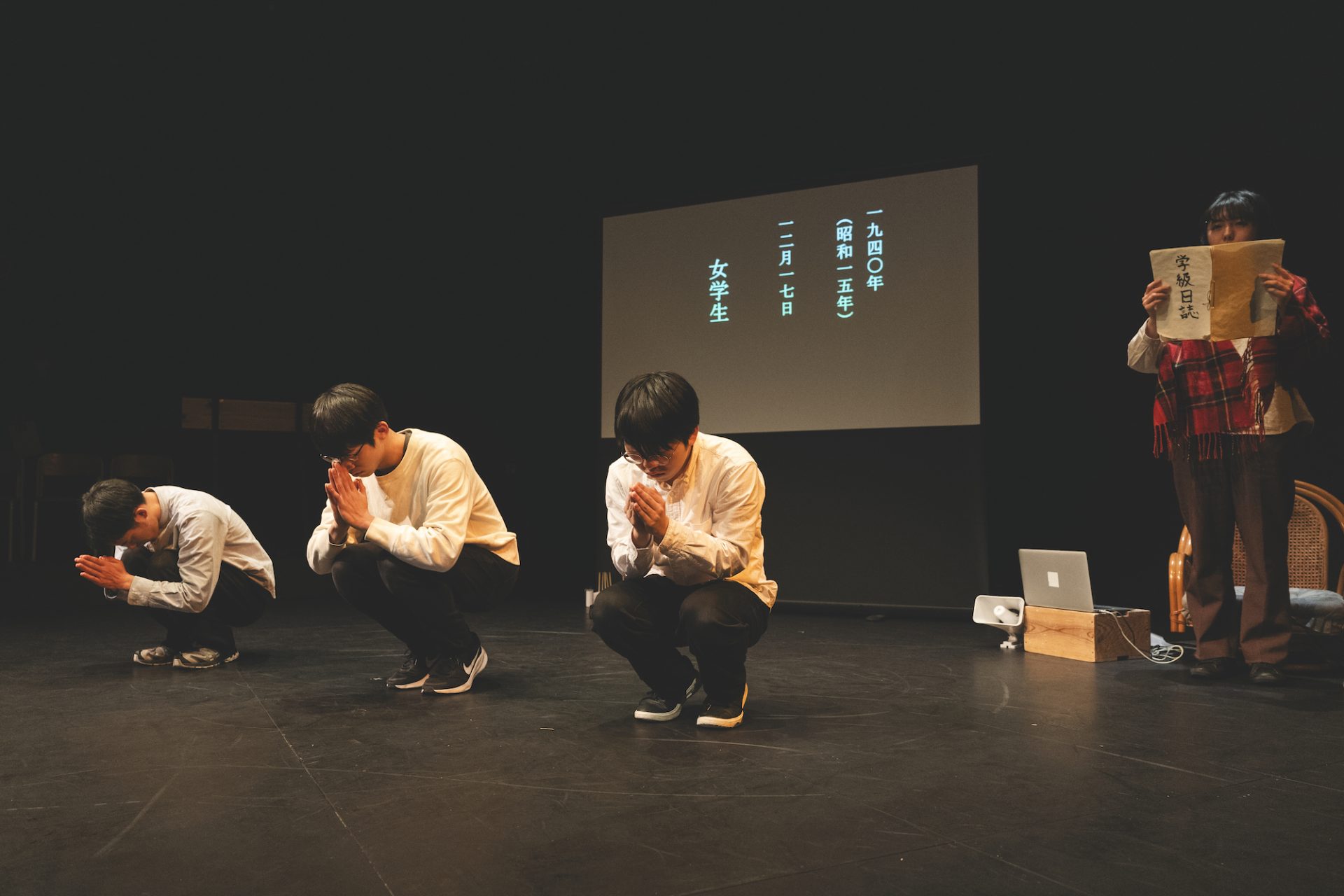

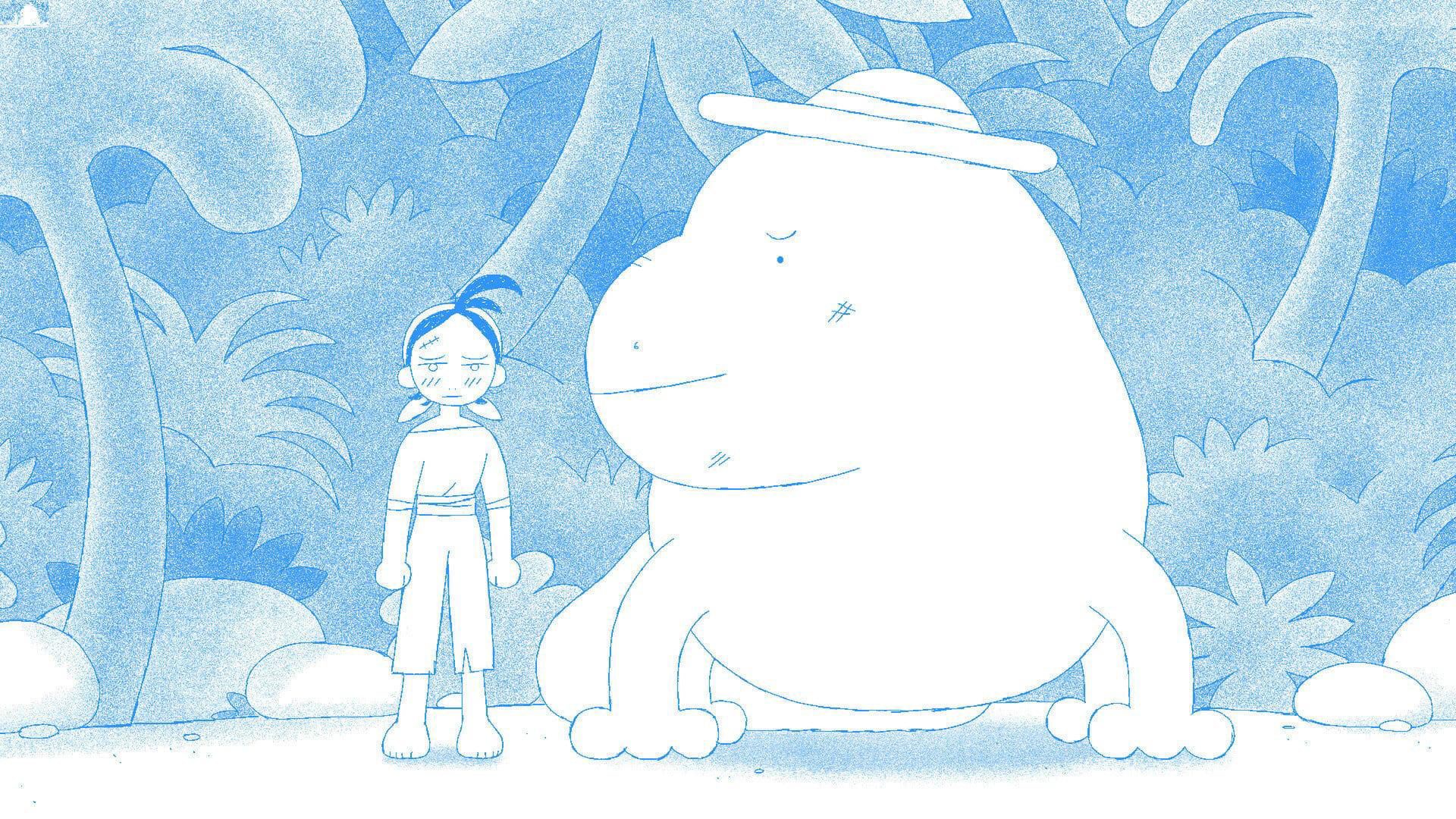

本公演は二部構成であり、墓地および周囲の街歩きのツアーパフォーマンスを終えた後、墓地近くのゲストハウスの中で上演される第二のパフォーマンスを鑑賞する。本作を象徴的に貫くのが、「ツバメ」というモチーフだ。ゲストハウスの名前は「TSUBAME HOUSE HOSTEL(玉造つばめの家)」。参加者はこのゲストハウスに集合した後、「ツバメと人間」という二重のガイド役に案内され、街歩きのツアーパフォーマンスに旅立つ。まず立ち寄るのが、軒先にツバメの巣のある塗料店だ。はばたく翼のように両手をはためかせ、滑空するように優雅に舞う「ツバメ」役のパフォーマー(石原菜々子)の無言の語りは、インカムを付けたガイド役のパフォーマー(演出も務める髙安美帆)によって「人間の言葉」に翻訳される。この巣から独り立ちし、向かいの電線へ初飛行したのだと。

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

飛ぶようにどんどん先を進むツバメの後を追って、墓地の入口へ。均質なサイズの墓碑が整然と立ち並び、中へ進むにつれ、軍隊の階級や兵士/民間人といった区分で明確にゾーニングがなされていることがわかってくる。墓碑の前で羽を休めるように立ち止まり、両腕をヒラヒラと動かし、何かを伝えたそうなツバメ。「何を読んでいるんですか?」と尋ねるガイド。風雨にさらされた墓碑銘は読みにくく、歴史へのアクセスには媒介や「翻訳」が必要であることが、「二重の案内人」という仕掛けによって示される。

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

墓地の奥へ進むにつれ、階級が将校クラスに上がるとともに土地の高さも増し、墓碑も見上げるような大きさになっていく。日中戦争からアジア・太平洋戦争までの戦没者を合葬した納骨堂の横を歩いて、坂を下り、墓地の外へ。静寂から、車の走行音など街のざわめきが再び戻ってくる。「かつて軍用道路だった」というナレーションが現在の光景に重なり、物資や兵器を運ぶ車両が行き交った往時を音響的に想起させる。今歩いた墓地を「裏側」から眺められる駐車場を経て、コレラ患者が隔離された病棟のあった場所を通り抜け、一番土地が低い「

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

高低差を体感しながら墓地を一周した後は、ツバメも観客たちもゲストハウスすなわち「家」「巣」に戻って羽を休め、第二のパフォーマンスを鑑賞する。核となるのが、道路や建築物を凹凸で表わし、土地の高低差を立体的に示す、布製の触地図である(美術:高橋かほり)。墓地と周囲を立体化した触地図に指で触れながら、石原と髙安により、埋葬者の手紙や関連記録が語られる。筆まめだったある陸軍大尉が家族に宛てた手紙を読むことで、山口から大阪の陸軍学校に入学し、厳しい寮生活や訓練を経て、西南戦争で負傷し、大阪城近くにあった陸軍病院へ戻って死去したというライフヒストリーが浮かび上がる。

また、初の対外戦争であった日清戦争では、物資の運搬などを請け負う「軍役夫」が民間から雇用され、「軍役夫の墓碑」についても語られる。民間業者の仲介や、軍役夫には「法被」が支給されたこと。他人への名義貸しや本籍地の住所の書き間違いもあったため、「墓碑銘」が故人と一致しない場合もあること。ここで、街歩きのツアーパフォーマンスでツバメ役を務めた石原が、翼や尾のようにはためかせていた「紺色のロングコート」が、「軍役夫がはおる法被」に重ねられることに着目したい。巣から飛び立ち、海を渡り、再び巣に戻ってくる渡り鳥のツバメ。日本各地から大阪の陸軍学校や兵舎にやって来て、鹿児島の西南戦争や日清戦争で海を越え、骨として戻ってきた人々。ツバメは「死者の魂」の比喩であり、触地図は、先ほど歩いた墓地を鳥の目で俯瞰する装置となる。羽を休める止まり木を探す鳥のように、触地図の上をゆらゆらと漂う髙安の手は、陸軍大尉や軍役夫の「墓碑の場所」に待ち針を指す。

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

ただし、日清戦争で俘虜となった清国人の墓のうち、台風で崩れて行方不明になった二基について語られるパートでは、二本の待ち針を持った髙安の両手は、墓地の上空を漂い続け、「着地」することができない。「墓」はあっても故郷から切り離されていること、そして墓さえも消失し、「帰る巣」が二重の喪失状態にあるツバメ/霊魂の存在が示唆される。

布製の触地図と待ち針は、「歴史の語り」そのものに対する批評性を示す点で秀逸だった。墓碑の位置は針によって「ここ」と指し示されるが、「待ち針」すなわち仮止めであり、完全には固定化できないこと。また、触地図の表面をゆっくりなぞる石原の指と、吊られた触地図を揺らす髙安の手の対照性も印象的だった。歴史とは、手触りを伴ってなぞることができる物質性を帯びていること、同時に、その基盤自体を揺さぶってみることもできること。

このように本作は、「ツバメ」という象徴を介して、街歩きのツアーパフォーマンスと、家の中でのパフォーマンスが有機的につながり、歴史に対する示唆に富む視座を与えてくれるものだった。後編では、「旧真田山陸軍墓地芸術プロジェクト」の始動の動機である「エコミュージアム」の観点から、これまでの上演歴と本公演を比較しつつ、さらに考察を進めたい。

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

(後編[4月22日公開予定]へ)

鑑賞日:2025/03/20(木・祝)