没後10年をへて再び注目を集めるデザイナー、アートディレクターの石岡瑛子。2023年から25年にかけて全国5館を巡回する「石岡瑛子 I(アイ)デザイン」は、石岡がデビューした1960年代からNYに拠点を移した80年代までの仕事を中心に、ポスターやCM、アートワーク、書籍など約500点のビジュアルを本人の名言とともに紹介することで、その創作の原動力となった「I=私」に迫ります。展示は2025年4月19日(土)より富山県美術館で開催。

会期に合わせて、当巡回展に関連した連載をartscape誌上で展開しています。展覧会が巡回する地域にゆかりのあるクリエイターに取材しながら、「いつの時代」も「どんな場所」でも輝きを失わないタイムレスな表現について考えるシリーズ企画です。

シリーズの締めくくりとなる富山編では、富山県美術館副館長であり、長年にわたり富山のデザイン文化を育む活動に従事してきた桐山登士樹氏にインタビューを実施しました。ポスタートリエンナーレや素材文化、独自のデザインコンペの取り組みなど、富山のクリエイティブを支える基盤づくりについて語っていただきました。(artscape編集部)

富山とグラフィック文化の深い関係

桐山登士樹(以下、桐山)──富山はもともとグラフィックデザインと親和性の高い土地です。石岡さんの作品が展示される会場として、とてもふさわしい場だと思っています。

そう語るのは、富山県美術館副館長であり、富山県総合デザインセンターの中心的存在でもある桐山登士樹氏。長年にわたり地域の文化とクリエイティブをつないできたキーパーソンだ。

富山は、1985年に始まった「世界ポスタートリエンナーレトヤマ」によって、世界中のグラフィックデザイナーから注目されてきた土地だ。桐山氏はこの歴史に触れながら、地元の印刷会社である山田写真製版所についても言及する。

桐山──山田写真製版所には熊倉桂三さんというプリンティングディレクターがいらっしゃいました。グラフィックデザインの世界では著名な方です。数年前に亡くなられましたけど、彼を頼って、名のあるデザイナーたちはみんな富山に通っていたんですよ。

熊倉氏は亀倉雄策や田中一光、永井一正などとコラボレーションを重ねるなか、時代を代表するポスター作品の数々を支えた。こうした地場の技術力とポスタートリエンナーレの国際性が重なり、富山には自然とグラフィック文化の土壌が形成されていったようだ。

石岡瑛子というクリエイターについての印象も伺ってみた。

桐山──じつは一度、帝国ホテルのカフェラウンジでじっくりお話しする機会がありました。たしか2000年代初頭のことです。日本の広告業界が低迷しはじめていた頃で、石岡さんは少し不満げな様子でした。「日本のクリエイティブ環境は、挑戦する人間にとって狭すぎる」と。だからアメリカに渡ったんだ、とおっしゃっていましたね。

ニューヨークでは実力主義のもとで誰もが平等に競い合える。石岡はそのことを「オーディション」と表現していたという。いっぽう、国内では肩書や過去の実績がかえって障壁になってしまう。その違いを桐山氏は、静かに受け止めていた。

桐山──石岡さんのような人を、日本のデザイン史の中にどう位置づけるか。それはこれからの私たちが取り組むべき仕事だと思っています。

桐山登士樹氏[撮影:artscape編集部]

富山県美術館とアート、デザイン、素材、手仕事

展覧会が開催される富山県美術館は、富山市中心部・環水公園内に位置する。その前身は富山県近代美術館として市の南部に位置していたが、施設の老朽化を受けて2017年に移転・新築された。桐山氏が副館長に就任したのは、その移行期にあたる2015年とのこと。当時は兼務する富山県総合デザインセンターの業務に専念していたが、県知事からのプッシュもあり、美術館の運営に関わることになった。

桐山──現代美術のコレクションには、当館はかなり力を入れています。富山出身の詩人/美術評論家である瀧口修造が当館の成り立ちに深く関わっており、20世紀美術に強いこだわりがあるのです。ピカソやカンディンスキー、フランク・ステラ、ジャスパー・ジョーンズ、それから大竹伸朗や横尾忠則といった作家らの作品を、比較的早い時期から集めてきました。そういう意味で、石岡さんのように時代を切り拓いた表現者の作品を迎える土壌はあったと思います。

桐山氏がこれまで美術館で手掛けた展覧会についても話を伺う。

桐山──私は主に現代工芸やデザインの領域の展覧会を担当しています。アートに比べると、工芸やデザインに強い学芸員は全国的に見てもまだまだ少ない。歴史的にハンドクラフトに強みをもっている富山という場所で、その領域を開拓することにも意義を感じています。

富山は「薬都」としても知られるように、薬品関連産業の集積地であり、同時にアルミニウム、銅、和紙など、多様な素材文化が根付いた地域でもある。桐山氏はこうした土壌に着目し、「素材と対話するアートとデザイン」展(2017)などを企画してきた。

桐山──富山はいわば「素材県」なんですよ。「素材と対話する」というのは、単に材料を使うという意味ではなく、その背景にある技術や文化と向き合うことでもあります。デジタルツールの進化により、表現のスピードは格段に上がりましたが、一方で素材に触れる身体性や、ものづくりの奥行きが見えにくくなっている。だからこそ、手で触れ、作るプロセスを重視する展示が求められていると思います。

桐山氏のオフィスにて[撮影:artscape編集部]

地域と産業をつなぐ、コンペという仕組み

桐山氏は学芸員のほかに、富山県総合デザインセンターの所長としても活動している。同センターは地域と産業とクリエイティブをつなぐハブのような組織だ。桐山氏はここに1993年の立ち上げ時期から関わっている。

桐山──もともと私は東京で出版や編集、プロデュースの仕事をしていました。いまも主たる職場は東京です。さまざまなめぐり合わせでデザインセンターとの関わりが始まり、当初は3年契約だったにもかかわらず、気づけばこの春(2025年度)で33年目になります(笑)。

センター設立の背景には経済的・文化的な要因の両方があった。大企業のサプライヤーとして栄えてきた富山の産業も、90年代に入ると不況のあおりを受け始めたという。そのため、新たな収益源の確保と新規事業の開拓が求められた。従来は薬のパッケージや販促物に関わるグラフィックデザインの分野には富山が強みをもっていたものの、プロダクトやインダストリアルデザインに関するデザイン文化の基盤は整っていなかった。そこを強化するねらいもあった。

そこで桐山氏が取り入れたのが「富山デザインコンペティション」という取り組みだった。

桐山──私たちのコンペは優れたアイデアを選ぶのみならず、じっさいの商品化まで運営側が伴走する点に特徴があります。そのため、他県のデザイナーを富山に招いて、地元企業と組んで商品開発をしていくような意味合いももっています。それを通じて、デザインというものが地域にとってどう有効なのかを地域が身近に感じられるのです。

印象に残っている成功事例について伺ってみる。

桐山──ひとつは小野里奈さんの《KAGO》ですね。富山の鋳物メーカー・能作と一緒につくった、錫を流し込んで固める“型”のプロダクトです。もうひとつは、松山祥樹さんの「Collinette」シリーズです。これは自然の造形をモチーフにしたマッサージ器のプロダクトです。

これらの商品は、コンペ受賞後にワークショップを経て開発され、長年にわたって売れ続けている。ロイヤリティ制度を取り入れていたため、デザイナーたちはその収益を得ながらキャリアを築くことができた。

桐山──90年代当時に地元企業の方と居酒屋で談笑していると、「デザインにお金をかけたのに全然儲からなかった」とぼやかれたことがありました。そこで私は、売れた分だけデザイン料がかかる仕組みが必要だと思ったんです。参考になったのは、イタリアにおけるロイヤリティ方式でした。

企業にとっては、初期費用を最小限に抑え、売れた分だけリターンを返すことができる。この考え方は、予算に制限のある地方企業にとっても現実的な導入モデルとなったようだ。

桐山──デザイナーとの仕事は特別なものではなく、日常的な選択肢のひとつとして定着していったようです。最初は「どこまで任せていいのだろうか」と構えていた企業も、実績を重ねるうちに「こういう人と組むと売れるんだ」と感覚を掴んでくるようになります。このコンペから巣立った若手が、のちにデザイナーとして自立したり、大学の教員になったりもしています。そして今でも富山と仕事を続けてくれている人が何百人といる。これは財産だと思いますね。

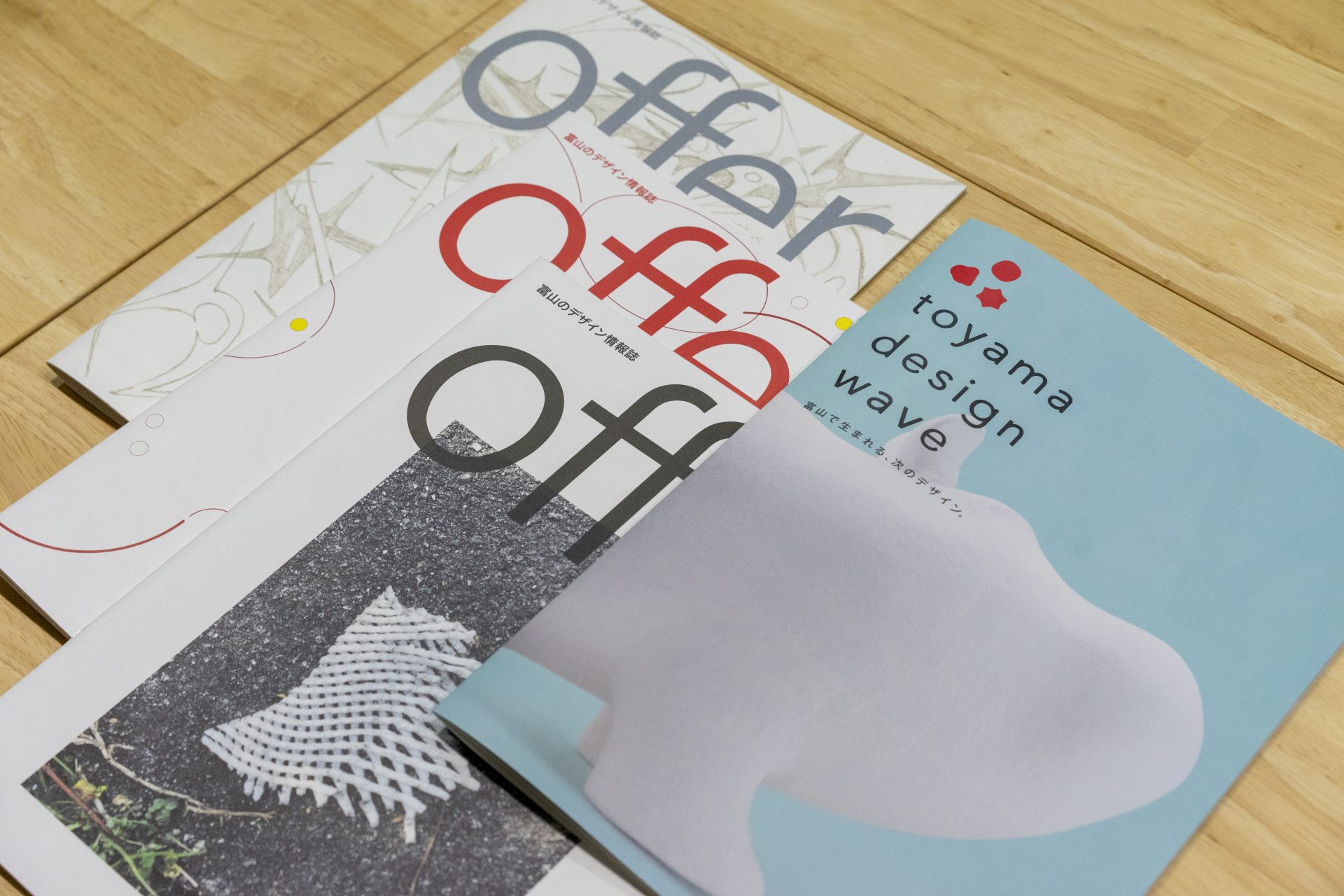

富山県総合デザインセンター関連の広報物[撮影:artscape編集部]

地域とクリエイティブの未来を支える、裏方としての基盤づくり

今後のデザインセンターはどういった方向に進んでいくのだろうか。

桐山──現代の産業振興に求められていることは、大きく分けて二種類あります。まずは社会や産業がどう変わっていくのかを見通すリサーチ能力、つまりシンクタンクのような機能がひとつでしょう。

その一例として、桐山氏は自動車産業の変化を挙げた。これに象徴されるように、製造現場はEV化やIoT導入などで再編が進み、素材の使い方や生産の在り方も問われている。

桐山──そしてもうひとつ、実践において必要なのが、産地間ないし地域間の連携となるでしょう。たとえば魅力的な金属が強みとなっている地域であっても、産業廃棄物や環境汚染の問題に向き合う必要に迫られます。単一の強みだけではまかり通らない時代なのですよね。そんなとき、よその地域とコラボレーションをすることで視点が複数化され、新たなアイデアが生まれるかもしれません。そのような連携や新規事業創出のためのプラットフォームを整えることが重要となっているように感じます。

「できれば裏方として仕事を続けていきたい」と桐山氏は話す。構造や仕組みを整えることで、誰かが自然に動き出せる環境をつくる。そのスタンスが、富山における文化的な土壌づくりの礎となってきた。こうした考えは、展覧会の社会的な意義にもつながっていく。

桐山──私は展覧会という形式をいまだに信じています。少々おこがましくもありますが、展覧会はマーケットに向けた社会教育の場であると同時に、文化的対話を生み出す現場でもあります。訪れたひとの注意を30分から1時間ほど引き付けて、未知との出会いをもたらす一種のメディアとして、展覧会にはまだまだ力があると思います。今回も石岡瑛子の生き様や作品を日本に伝える展覧会が実現したことはたいへん嬉しく思っています。

地場のクリエイティブが息づく富山の地で、石岡瑛子と出会い直してみてほしい。

石岡瑛子 I デザイン

会場:富山県美術館

会期:2025年4月19日(土)~2025年6月29日(日)

開館時間:9:30~18:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日:水曜日(2025年4月30日は開館)

公式サイト:https://tad-toyama.jp/exhibition-event/19086

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:塚田哲也(大日本タイポ組合)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/04/4b30ea432d9d6666001c656d6d2839ce.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:河尻亨一講演「石岡瑛子の『I』をめぐって」](/wp-content/uploads/2024/06/2406f_PR_kawajiri_00_240427_027.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──兵庫編:玉木新雌(tamaki niime)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/09/tamaki-niime_11.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──兵庫編:ニコール・シュミット+長谷川哲也(hsdesign)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/11/DSC08115_rev3.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──島根編:益田工房インタビュー](/wp-content/uploads/2024/12/mk_works.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──島根編:担当学芸員インタビュー](/wp-content/uploads/2025/02/76a72d3dee7b48e594f36b41606885be.jpg)