学芸員の職業病、というものがあるとすれば、展覧会において、展示されている作品以外の要素が気になってしまうことが挙げられるのではないだろうか。ライティングが気になれば、ついついどこから照明を打っているのか、どんな器具を使っているのか、吊り元を確かめたくなってしまう。キャプションやテキストはパネルによるものなのか、カッティングシートで壁に直貼りしているのか。映像作品の場合は、プロジェクターをどこに仕込んでいるのか。気になることを確認したくて、展示室では時々挙動不審とも言える動きをしてしまうこともある。

額の高さのルール

先日訪れた韓国国立現代美術館ソウル館の企画展「李康昭:風が水と出会うところ(Lee Kang So: Where the Wind Meets the Water)」を観覧していた折のこと。仮設壁面が展示室の壁面と平行ではなく配置されていたり、矩形の窓が開けられていたりと展示空間の構成も印象的で、興味深く見ていくなかで、ふと足を止めたコーナーがあった。仮設壁の少し高めの位置に、縦位置と横位置の作品が額の底辺の高さを揃えて展示されていたのだ。

「李康昭:風が水と出会うところ」 展示風景 韓国国立現代美術館ソウル館[筆者撮影]

「李康昭:風が水と出会うところ」 展示風景 韓国国立現代美術館ソウル館[筆者撮影]

絵画をはじめとする平面作品を展示する際には、通常は額も含めた画面のセンターの高さを揃えて展示することが多い。例えば、筆者の所属する府中市美術館では基本的には画面のセンターを145cmに揃えて展示している。これは多くの観覧者にとっての見やすさを考慮しての高さ設定である。小学生や中学生が主たる来場者として想定される展示の場合には、その高さを下げて、例えば130cmに設定する。もちろん例外もある。大画面の作品を展示する場合には、センターをほかの作品と揃えてしまうと逆に見づらくなってしまうことも多いため、低めに展示することも多い。

こうした考え方は、日本に限ったものではないようで、韓国での展示作業に立ち会った折にはセンターを140cmに設定していると聞いたし、作業においても画面が大きい作品はセンター位置を10cm下げるなどの調整が行なわれていた。

翻って、先述の李康昭展においては、なぜ底辺を揃えて展示されていたのだろうか。これらの作品は、展示室の中央に設けられたL字型の仮設壁と床から50cmほどの高さに持ち上げられた平面とで構成された一区画に展示されており、粘土による立体作品群と3点の平面作品がひとつのコーナーを形成していた。底面を揃えて展示されていた平面作品3点は、ほかの作品と比較して高い位置に据えられていた。最も背の高い立体作品よりも高い位置に絵画作品は展示されており、視界は遮られることなく性質の異なる2つの作品群を鑑賞することができるように設定されている。中央に位置するコンクリート柱に掲出された解説によれば、これらは異なる手法を用いた表現ながら、同じ思想のもとに制作された作品とのことであった。平面作品においては敢えて高い位置に展示することで立体作品と対比し、さらに底辺の高さを揃えて展示することでこれらの3点の絵画作品が同じ属性であるということを呈示していたのではないかと考えている。

アイレベルで変わる作品の印象

この展示は、展覧会全体における展示のリズムをあえて崩すことで、その展示の持つ意味を強調して見せることが可能となった例である。「演出」と呼んでいいだろう。こうしたアイレベル(展示作品の高さ)が非常に印象的に用いられていた展示として、2023年に東京オペラシティ アートギャラリーで開催された「野又 穫 Continuum 想像の語彙」を思い出した。

野又穫が題材とするのは、「現実と地続きにある非現実とでもいうべき独特の世界」★である。細部まで緻密な筆致で大画面に描き出される巨大建造物の数々。例えば温室のようなガラス張りの空間が縦に2つ連なり、その周囲を金属の構造がどこか有機的に結合する風景などが描かれる野又の画面は非現実的でありながら、なぜか懐かしさを覚える。植物とともに描かれるこうした巨大建造物は、廃墟に感じる魅力にも似て、見るものを惹きつけてやまない独特の世界を構築している。

野又の回顧展である同展では、初期の作品から最新作にいたるまで、その画業を通覧することができるような構成となっていた。そのなかでも、中心となる巨大建造物を描いた大画面の作品を展示するコーナーでは、作品のセンターではなく、底辺を一定の高さに揃えた展示がなされていた。

「野又 穫 Continuum 想像の語彙」 展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー[筆者撮影]

「野又 穫 Continuum 想像の語彙」 展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー[筆者撮影]

同展では、底辺を揃えさらにやや高めの位置で展示していた。結果として、観覧者は作品をやや仰ぎ見る状態となるため、これらの作品が持つ垂直性、上昇性が体験される。与えられる印象としては、巨大さやそれゆえの崇高さといったものが演出されるといえる。

「野又 穫 Continuum 想像の語彙」 展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー[筆者撮影]

「野又 穫 Continuum 想像の語彙」 展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー[筆者撮影]

もちろんこうした展示によって失われるものもある。野又の筆致は堅牢で、細部までゆるがせにしないで描かれていることも魅力のひとつだ。作品を高めに展示することで、視線が届きにくくなる箇所ができ、細部まで具に見ることは叶わなくなってしまうし、画面上部まで同じ密度でじっくりと見ることは不可能となる。しかしそれよりも作品に描かれた空間を体感するような効果を目的として、底辺を揃えた高めのアイレベルでの展示が採用されたのだろう。仰ぎ見た野又の作品は、スケールの大きさを没入感を伴って実感されたことを今でも鮮明に覚えている。

同期間で開催されていた「収蔵作品展076 寺田コレクション ハイライト(後期)」においても、野又の作品が展示されていた。こちらはセオリー通りの展示方法、すなわちほかの作品とアイレベルを揃えて展示されていた。間近に見ることができる作品は、細部までじっくりと見ることができたが、どことなく作り物めいていて、企画展示室でみたものよりも身近な空間として感じられた。収蔵品展で展示されていたのは寺田小太郎氏という1人のコレクターの視点で構築された世界である。同じ作家の作品でありながら、作品世界を強調する企画展示室の展示と一連のコレクションのなかに位置づけられる作品。アイレベルの違いはこの対比を鮮やかに示していた。

美術館の展覧会は、単に作品を並べるだけで成立するものではない。展示する順番はもちろん、展示する高さや作品同士の間隔、照明、キャプションの位置に至るまで、キュレーターの意図を反映させて作り上げられた、演出された空間である。意識するとしないとに関わらず、観覧者はその空間にひととき遊び、展覧会という時空間を体験する。同じ作品が並んだとしても、その時空間は二度と味わうことができないものなのである。

★──同展ウェブサイト「イントロダクション」より。https://www.operacity.jp/ag/exh264/j/introduction.php

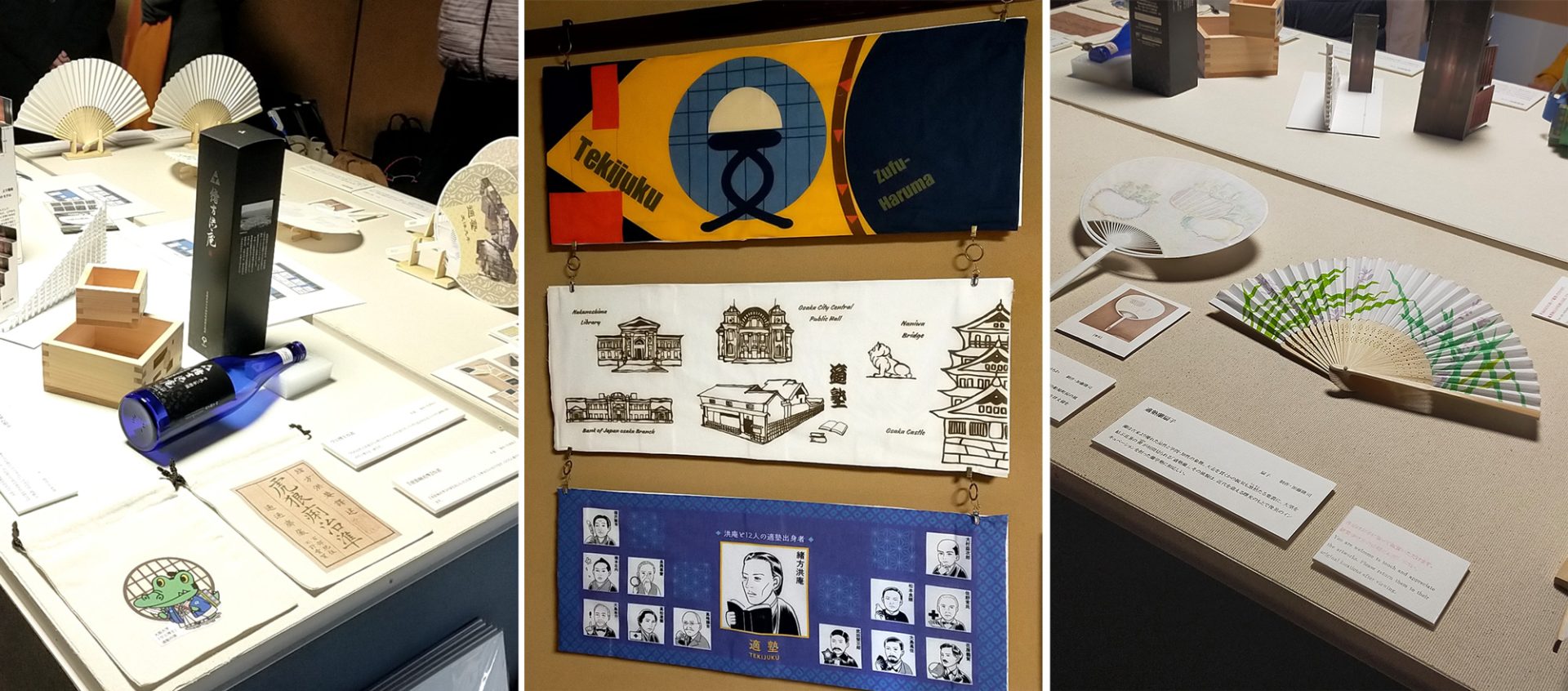

Lee Kang So: Where the Wind Meets the Water 野又 穫 Continuum 想像の語彙

会期:2024/11/01(金)~2025/04/13(日)

会場:National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, South Korea(30 Samcheong-ro, Jongno District, Seoul, South Korea)

作家のサイト:https://ropac.net/news/2090-lee-kang-so-where-the-wind-meets-the-major-solo-exhibition-at-the-national-museum-of/

会期:2023/07/06(木)~2023/09/24(日)

会場:東京オペラシティ アートギャラリー(東京都新宿区西新宿3-20-2)

公式サイト:https://www.operacity.jp/ag/exh264/