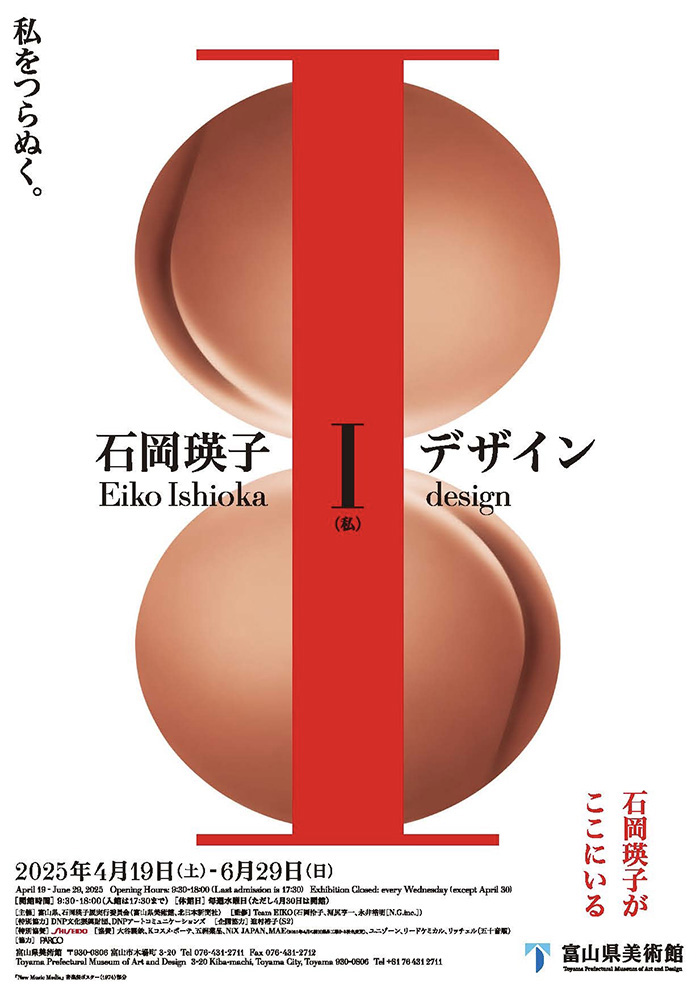

没後10年をへて再び注目を集めるデザイナー、アートディレクターの石岡瑛子。2023年から25年にかけて全国5館を巡回する「石岡瑛子 I(アイ)デザイン」は、石岡がデビューした1960年代からNYに拠点を移した80年代までの仕事を中心に、ポスターやCM、アートワーク、書籍など約500点のビジュアルを本人の名言とともに紹介することで、その創作の原動力となった「I=私」に迫ります。展示は2025年4月19日(土)から6月29日(日)まで富山県美術館で開催中。

会期に合わせて、当巡回展に関連した連載をartscape誌上で展開しています。展覧会が巡回する地域にゆかりのあるクリエイターに取材しながら、「いつの時代」も「どんな場所」でも輝きを失わないタイムレスな表現について考えるシリーズ企画です。

最終会場となる富山県美術館では、本展監修者らによる対談が実施されました。本記事ではその様子をお伝えします。語り手は、作家・編集者の河尻亨一氏とアートディレクターである永井裕明氏のお二人。石岡瑛子のポスターや装丁など、グラフィックデザインの仕事を解説するなかで語られるのは、「一枚の紙の上にどれだけの熱を定着させられるか」という石岡瑛子の仕事ぶりです。(artscape編集部)

話し手のお二人。左:永井裕明氏/右:河尻亨一氏[撮影:artscape編集部]

「Iデザイン」とは

河尻亨一(以下、河尻)──今回の「Iデザイン」展は、北九州市立美術館から始まり、茨城県近代美術館、兵庫県立美術館、島根県立石見美術館と巡回し、ついにこの富山県美術館が最後の会場となります。企画のコア部分は共通ですが、それぞれの地域や美術館の特性にあわせて、少しずつバージョンアップを重ねてきました。

石岡瑛子という表現者は、アカデミー賞とグラミー賞を獲り、トニー賞にもノミネートされました。広告の国際アワードであるカンヌライオンズでも受賞した経験があります。グラフィックから衣装、セットと、デザインという“言語”を駆使して、広告・映画・演劇・音楽などジャンルを超えて国際的な評価を受けた世界的にも稀有な存在です。アワードを受賞しているだけでなく、シルク・ドゥ・ソレイユといったサーカスカンパニーや北京五輪の開会式など、世界を動かすさまざまな文化ムーブメントを牽引してきました。

本展では、そんな石岡瑛子の「グラフィックデザインの力」に改めて焦点を当てています。デジタル全盛の現代において、紙と印刷のビジュアル表現にはいかなる力があるのか。それを問う機会でもあると考えています。

永井裕明(以下、永井)──よろしくお願いします。今回の巡回展では、アートディレクションとデザインを担当しています。石岡瑛子さんの妹である石岡怜子さんのデザイン事務所に、かつて私が所属していたご縁があり、それがきっかけとなって展覧会の監修にも関わることになりました。

河尻──はじめに「Iデザイン」展のコンセプトを説明したいと思います★。

ひとつ目は、「熱」と「圧」です。石岡瑛子は、仕事に対してとにかく情熱的で、圧倒的な熱量を持って時代を動かした人です。二つ目は、クライアントワークでありながら自己表現を貫いたこと。多くのデザイナーがそうであるように、彼女の仕事はクライアントからの依頼で成り立っています。顧客は資生堂やPARCO、角川書店といった企業にはじまり、アメリカ渡航後は映画監督や音楽家が“クライアント”となりました。顧客のお題に答えながらも、石岡瑛子が自身の美学と信念を表現しつづけた点に注目してほしいと思います。三つ目は、「越境性」と「コラボレーション」です。彼女は写真家やイラストレーター、印刷会社の方々とチームを組み、ジャンル越境的な新しい表現を生み出し続けました。その多彩な連携がひとりの「I=私」を超える創造力につながっていたといえるでしょう。この三つの視点から、展示物はグラフィック(平面物)中心でありながら、ダイナミックで立体感のある展示になるよう心がけています。

じつは「Iデザイン」展は準備期間もふくめると10年以上にわたって取り組んできた一連の石岡瑛子プロジェクトの一環として企画されたもの。DNP文化振興財団や各美術館との協力のもと、私たちTeam EIKO──石岡瑛子の妹である石岡怜子さんにくわえ、私・河尻と永井さんを中心に15名ほどのメンバーから成るチームです──が主導して取り組んで参りました。本日のトークには、この10年間を永井さんとともに振り返っていく側面もあります。

展示企画の背景と制作のプロセス

永井──まずは巡回展の前段にあたる企画について、私のほうからお話しします。それは2020年に東京都現代美術館で行なわれた展覧会「石岡瑛子──血が、汗が、涙がデザインできるか」でした。本来はそこから富山県美術館にも巡回する予定だったのですが、コロナ禍の影響であえなく中止となってしまいました。とはいえ部分的にはその後、2020年から21年にかけてギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)で「石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか」展を開催することができました。東京都現代美術館もgggもどちらも大行列の盛況ぶりでした。

大成功ではあったものの、コロナ禍の最中でしたので、これらの展覧会を東京近郊の人しか観られなかったという課題が残りました。そこで、ほかの地域の方々にも観てもらいたいと考え、銀座での展示をもとに再構成を始めたのが今回の巡回展である「Iデザイン」の始まりです。

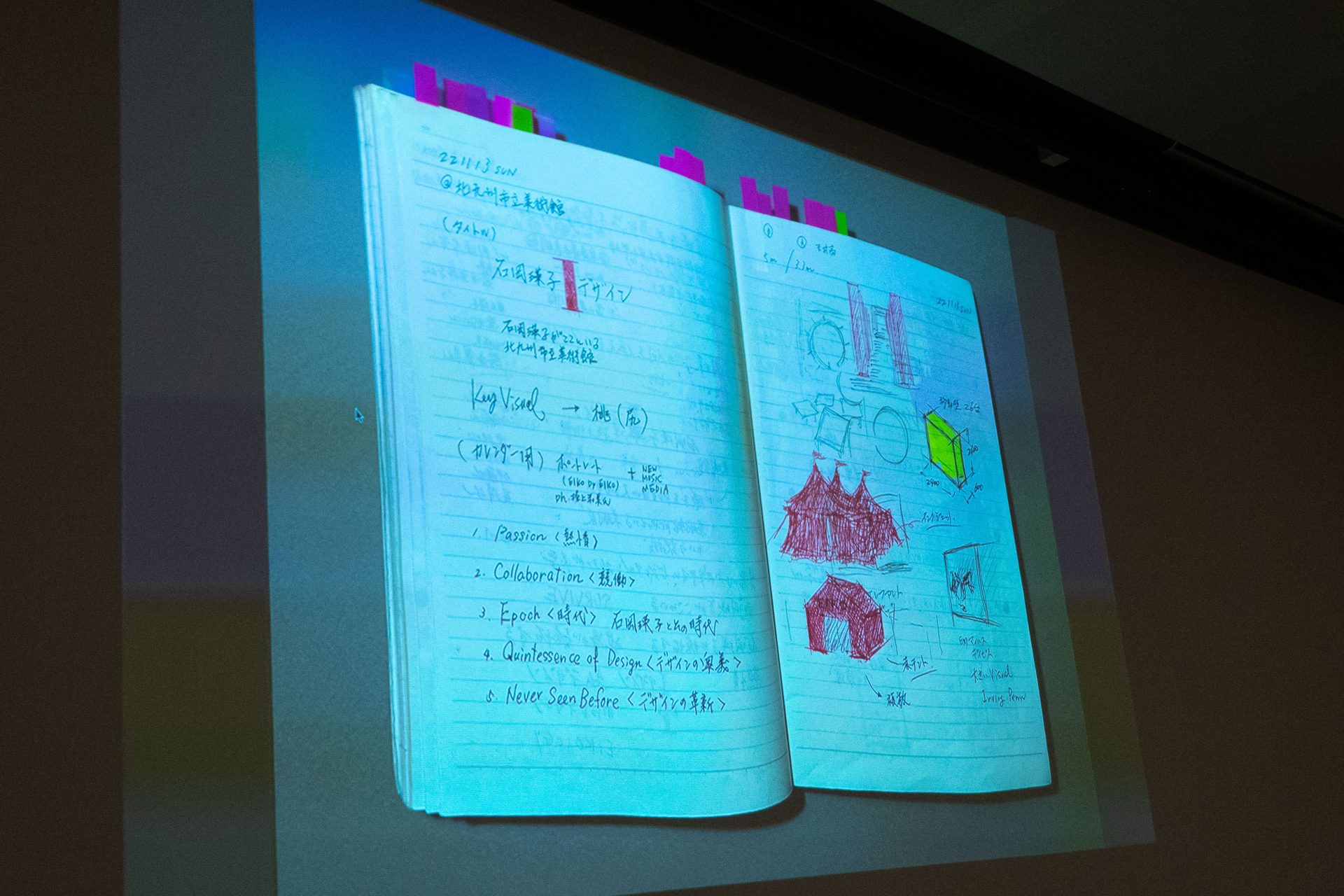

永井氏のノート[撮影:artscape編集部]

永井──私は展示準備の段階で、石岡瑛子に関する所蔵品をノートに書き出しました。撮影することも可能だったのですが、書くことで身体に馴染むと感じたんです。実際、この作業を経て彼女の仕事を自分ごととして捉えられるようになりました。

書体と色に宿る葛藤と融和

河尻──永井さんは巡回展ではどのような思いでデザインの作業に向き合ってこられたのでしょうか。

永井──当初は、瑛子さんが使わなかった書体を使ってみようとしました。自分は石岡瑛子ではないからこそ、あえて避けてみようと思ったのです。しかしなかなかしっくりくる表現にまとまらなかったんですね。そこでDidotという瑛子さんが好んだ書体に先祖返りしてみたり、彼女を象徴するような赤色のキーカラーを使ってみたりすることでようやく腑に落ちたんです。拒絶ではなく、吸収し、再構成することで、自分なりの表現に昇華できたといまでは感じています。

河尻──石岡瑛子の「I」と永井さんの「I」がぶつかり、同時に融合していく様子が感じられるビジュアルになっていると思います。永井さんのデザインからは、その共振と緊張感がにじみ出ているようですね。これもコラボレーションではないかと。

「石岡瑛子 I デザイン」展会場風景[提供:公益財団法人DNP文化振興財団](以下同)

「石岡瑛子 I デザイン」展会場風景[提供:公益財団法人DNP文化振興財団](以下同)

河尻──色に関してつけくわえると、展覧会の目玉となっているのが赤いテントです。赤は瑛子の“勝負色”とさえ言えるキーカラー。テントの中では、PARCOのCM映像を上映しています。このアイデアはチームでの話し合いの中から生まれてきたものですが、テントに注がれる永井さんの熱量がすごかった。どのような思いがあったのでしょうか。

永井──テントのアイデアはホワイトボードに描いたスケッチから始まりました。赤いテントは「劇場」の比喩です。石岡瑛子の広告の仕事にとって劇場というのは重要なキーワードであったと私たちは考えていまして、それにふさわしい空間装置に仕上がったと思います。

河尻──1970年代の渋谷はまさに「劇場」でした。瑛子はその都市のエネルギーを取り込み、自らの表現へと昇華していた。このテントは、そんな時代の空気を感じ取ってもらえるような空間になっています。これについてはのちほど、具体的な広告表現をみていくなかでふたたび触れていきましょう。

資生堂ビューティケイクのポスターと新しい美の基準

河尻──ここからは代表的な石岡瑛子のグラフィック作品をみていきながら、私たち二人で解説をくわえていきたいと思います。一枚の紙の上に一体どれだけの熱と圧を注ぎ込んでいるのか、瑛子のポスターにはグラフィック表現の可能性を極限まで追求するだけでなく、その次元を超えようとするかのような意志やエネルギーさえ感じ取れます。

はじめにご覧いただきたいのは、1966年に発表された資生堂のキャンペーン「ビューティケイク」のポスターです。当時、石岡瑛子は第15回日宣美(日本宣伝美術会)展のグランプリを女性として初めて受賞し、入社わずか5年目で資生堂の年間メインキャンペーンの担当に抜擢されました。しかもこの企画は、日本で初めてハワイロケを敢行したというもの。ポスターに写っているモデルは、当時ほぼ無名だった高校生の前田美波里さんでした。

永井──ポスターのなかの前田美波里さんのポーズがまた特徴的なんですよね。広告の常識から外れたようなポーズで、それが街行く人の視線を釘付けにしたのだと思います。

河尻──どれほどのインパクトをもたらしたかというと、街中に貼られたこのポスターが盗まれるという事態が相次ぎ、社会現象となります。なぜこれほどまでに反響が大きかったのか?

答えは、当時の「美人像の刷新」にありました。戦後日本の広告では、弱く儚げな女性像──竹久夢二に代表されるイラストが主流でした。しかし瑛子は、それは「男性の“愛玩物”としての女性」だと言い切り、それとはまったく逆にも思える「健康的に日焼けした女性像」を前面に押し出したんです。若い人たち、特に商品を購入する女性たちはカッコいいと感じたでしょう。新しい時代を先取りする革新的キャンペーンでした。

石岡瑛子の三次元への執着

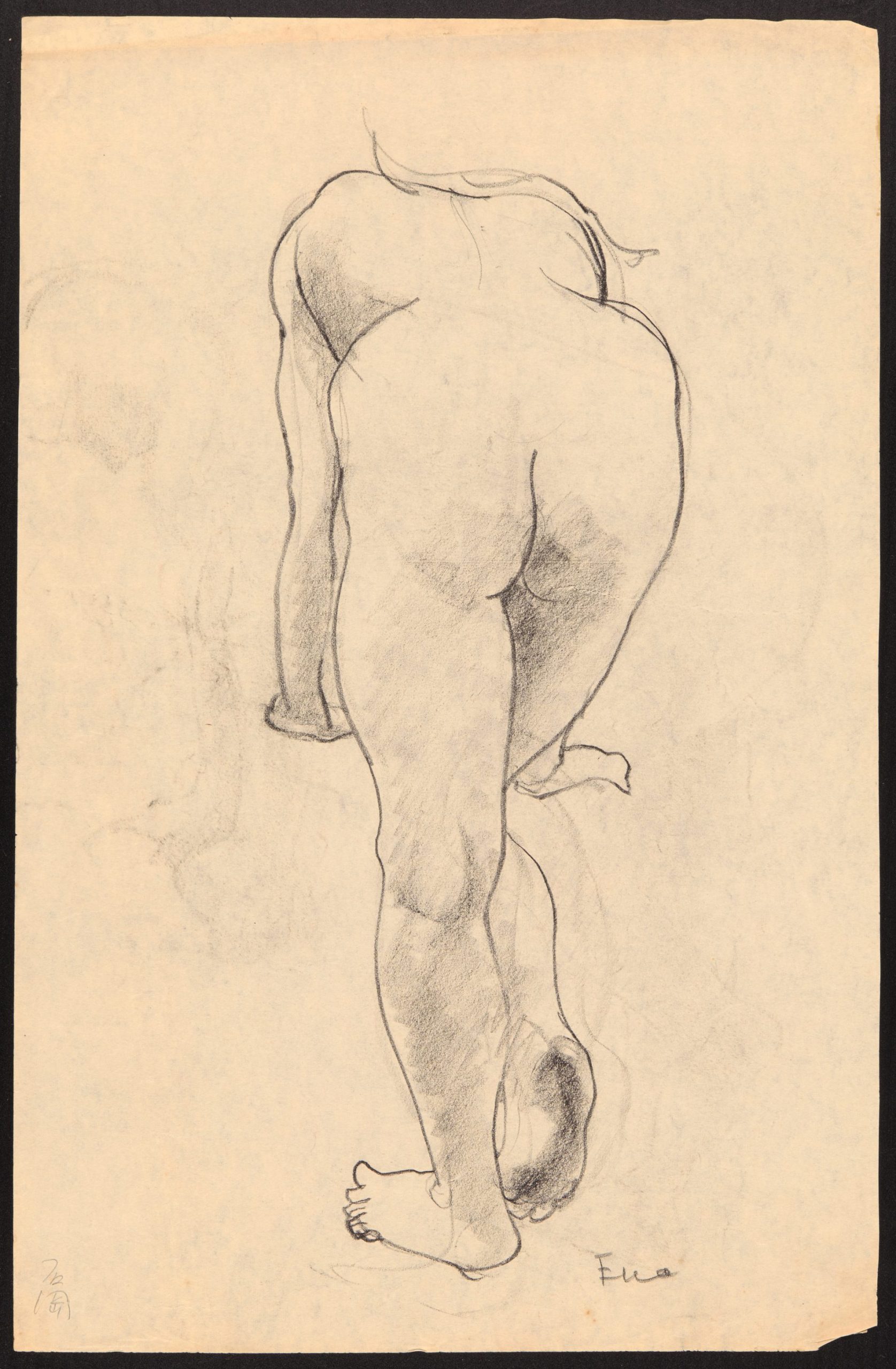

《裸体のクロッキー》(制作年不詳)

A:石岡瑛子

河尻──瑛子と親交のあった建築家の安藤忠雄さんはこれ見て「モデルが飛び出してきそう」と思ったそうです。このポスターに限らず、瑛子のグラフィックを見ていくと石岡瑛子はグラフィックという二次元のメディアに三次元的な感覚を宿らせようとしていることがわかります。いまにも飛び出してきそうな迫力は人の目を釘付けにします。多くの場合、モデルは真っ直ぐに見る者を凝視しています。あえてそのように設計されているんです。その強い視線は瑛子自身の「I」にシンクロします。

永井──実際、瑛子さんのポスターの多くは非常に力強い表現に仕上がっています。彼女が学生の頃に培った造形力のなせる技だと思います。この感覚は、瑛子さんが東京藝術大学の図案計画科(当時)在学時に、徹底的にクロッキーやデッサンの訓練をしていたことと深く関係しています。

河尻──瑛子は「デザイナーもアスリートだ」と語り、スポーツ選手のように自分の造形力を鍛えていました。そしてその鍛錬が、のちのグラフィック表現における独特な「熱」と「圧」へと昇華された、と言うこともできます。

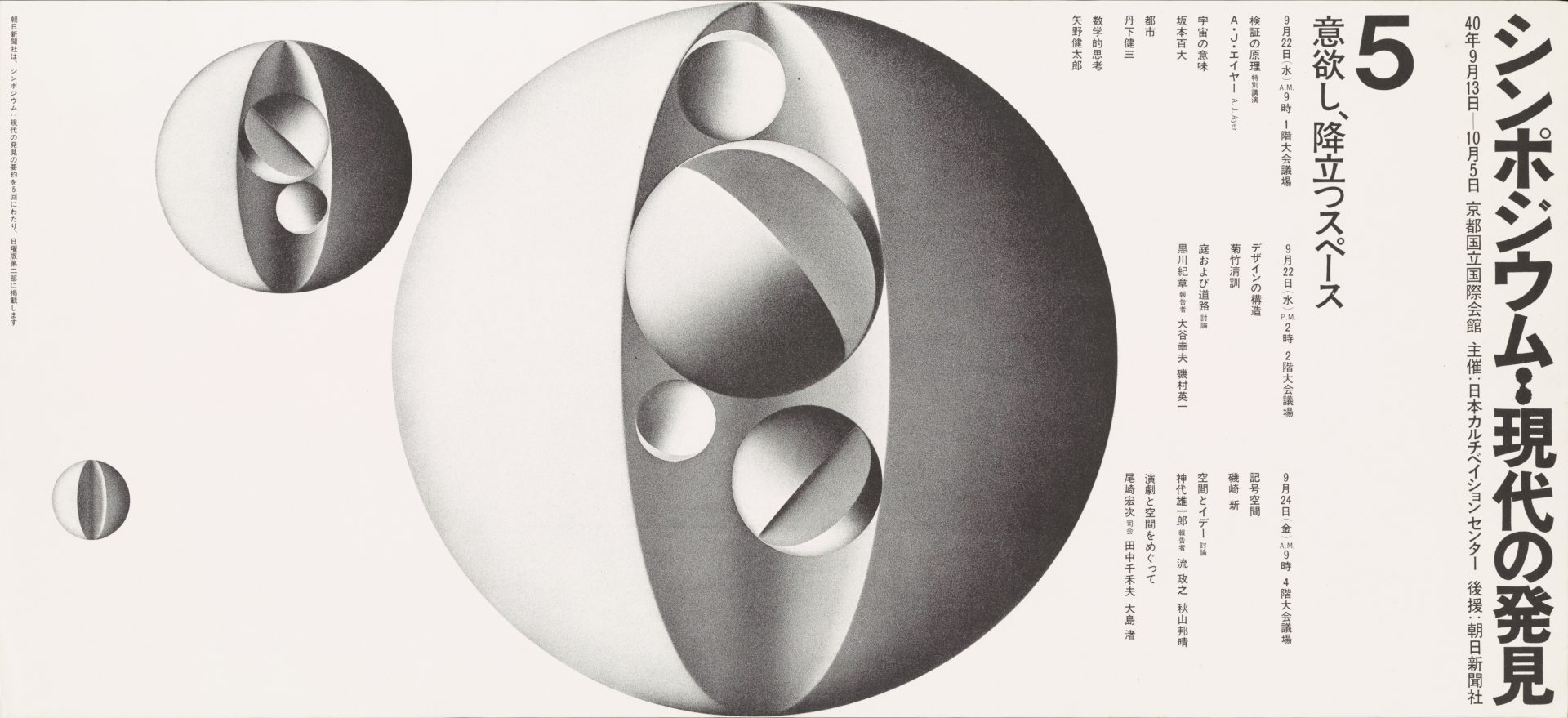

日宣美のグランプリ作品となった《シンポジウム:現代の発見》(1965)

日宣美のグランプリ作品となった《シンポジウム:現代の発見》(1965)

AD+D+C+I:石岡瑛子/C+Assistance:高田修地

永井──ほかにも例えば、日宣美でのグランプリ作品に見られるような、砂目スクリーンという技法の使用も特徴的です。これはドットが不規則に並んだ印刷技術で、主題のうえでは幾何学的なモチーフなんだけれども、独特の生命感が漲っているような効果をもたらしています。

河尻──石岡瑛子の作品は、ただ冷たく無機質な造形にとどまらず、あたかも生き物のような生々しさをもっているんですよね。これには亀倉雄策先生もビックリしたそうです。瑛子の友人で、天才CMディレクターと言われる杉山登志さんは、この作品を“ヌード”と評しましたが、その感覚はよくわかる。表現的には写真とイラストの“あいだ”に着地させていて、その独特の創作プロセス含めてぜひ会場でご覧いただきたい貴重な作品ですね。この作品からは、瑛子がどのようにデザインに向き合おうとしたのか、創作マインドの痕跡のようなものまで見えてきます。その姿勢が生涯、ブレなかったのは驚異的です。

永井──瑛子さんのデザインのなかには、ときに写真なのか絵なのか判別がつかないものもあるんです。立体物を使いながらグラフィックに落とし込んでいく試みは、後年の映像や衣装の仕事にもつながっています。

ポスター表現に窺える社会性とビジュアル・コミュニケーション

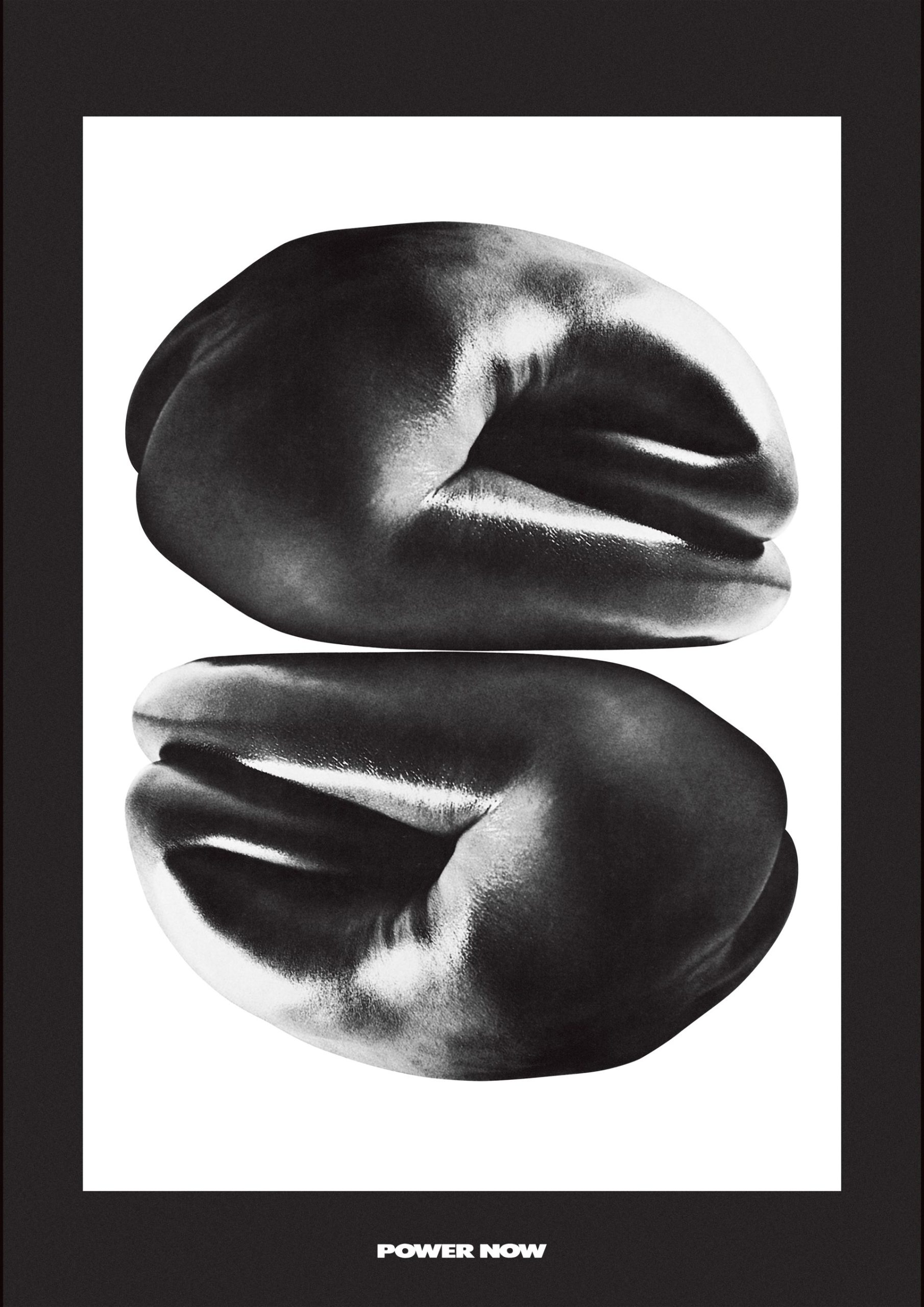

《POWER NOW》(1968/2020復刻)

A:石岡瑛子/P:横須賀功光/C:小池一子

河尻──1968年の《POWER NOW》というポスターの仕事もみていきましょう。これはベトナム反戦をテーマとした、瑛子の代表作のひとつです。二つの人体写真を合成し、拳のように見立てたビジュアルが印象的です。

永井──このポスターは、フォイル紙のような反射素材に印刷されていて、対峙すると鑑賞者の顔がそこに映り込みます。つまり「あなたもこの社会の一部であり、責任を共有している」というメッセージが込められているんですね。

河尻──ここにみられるように、瑛子のデザインにはコミュニケーションの目的が明確にあり、その目的に応じた手段や素材が選び抜かれていました。瑛子自身は「デザインは、感覚や技術ではなく、考え方を表現するひとつのきちんとした手段である」と言っています。もちろん、感覚や技術もないと考え方は表現できないわけですが、それは本質ではないということでしょうね。ようするにデザインは“飾り”ではないと。

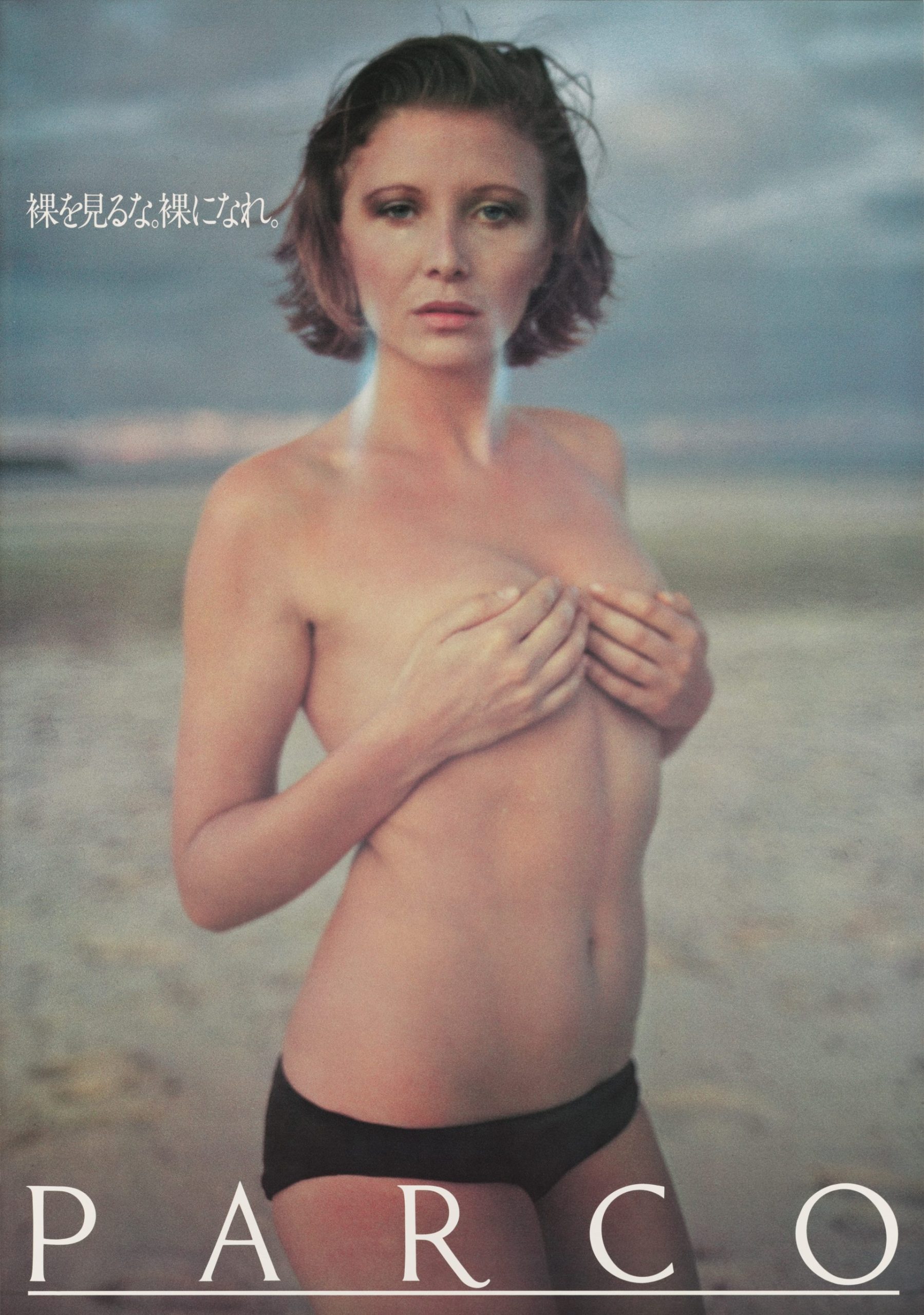

《パルコ:裸を見るな。裸になれ。》(1975)

CD+AD+D:石岡瑛子/D:成瀬始子/P:横須賀功光/C:長沢岳夫/

MU:マキシーン・ヴァン クリフ/MO:オーロール・クレマン

河尻──1970年代、石岡はPARCOの広告キャンペーンを手がけます。パルコは名作の宝庫ですから、会場の広い空間でぜひその全体像を体験していただきたいのですが、《裸を見るな。裸になれ。》などは有名ですね。裸というのは比喩であって、自らの本心をさらけ出そう、といったメッセージが込められています。服を売る業態のファッションビルがこうしたコピーを提示すること自体、なかなか皮肉が効いていて面白い。当時、すごく話題になりました。ただ、この時期はまだ助走期間でこのあとの《あゝ原点。》(1977)はギリギリの限界点まで到達しましたね。日本の戦後広告の最高傑作と私は考えています。

永井──PARCOはファッションビルですが、単に服を売るだけの場所ではありませんでした。むしろPARCOという器そのものが、感度の高い価値観を発信する場として機能していました。そこから打ち出される広告の方向性に共鳴するブランドや顧客が集まることで、PARCOそのものがある種の人格を持ったかのように、都市の中心で輝いていたともいえるでしょう。

身体をめぐる視覚表現

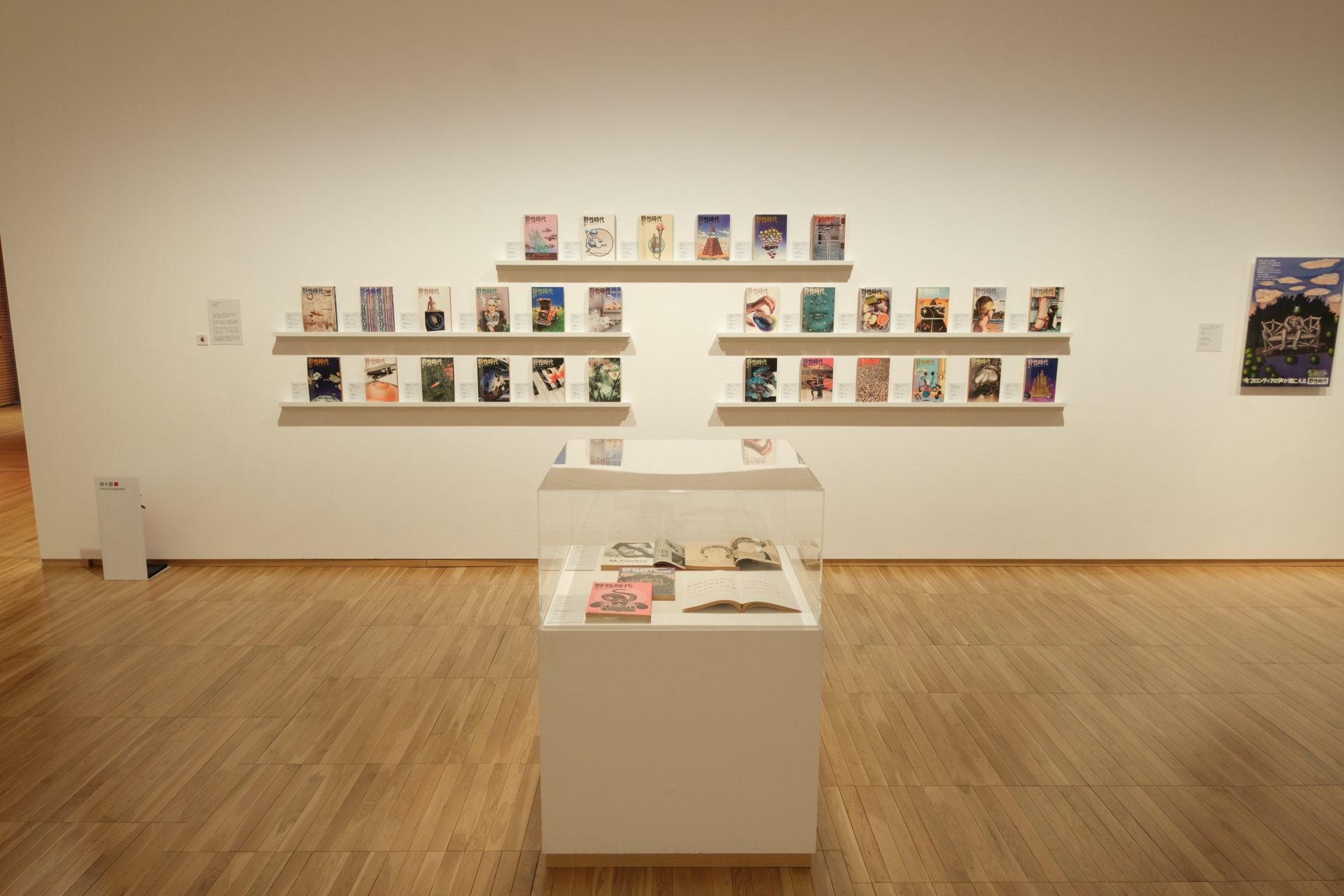

「石岡瑛子 I デザイン」展会場風景

「石岡瑛子 I デザイン」展会場風景

河尻──ポスターに限らず、書籍や雑誌の装丁の仕事についても本展ではかなりの点数をご覧いただけます。例えば、角川書店の文芸誌『野性時代』のアートディレクションも石岡瑛子は担当していました。装丁の仕事に際して、彼女は本そのものを「身体」に見立てていました。そしてカバーや表紙は「衣」であり、できれば「骨格や臓器づくり」にまで関わりたい、という思いで仕事に向き合っていたようです。仕事によってはインタビュアーを務めたり、ほかのクリエイターたちとのコラボ作を掲載するなど、編集にも深くコミットしています。

永井──視覚的な装丁だけでなく、言葉や文脈そのものにも関与したかったということですよね。さきほど「肉体」という言葉が出ましたけど、デザイナーが組む文字というのは「肉声」としても「聞かれる」わけです。つまり、どんなナレーターが語っているのかと同じくらいに、書体や行間にはニュアンスが宿ります。ですから、彼女にとって、文字は視覚的な要素以上に、感情や人格を伝える手段だったんだと思います。

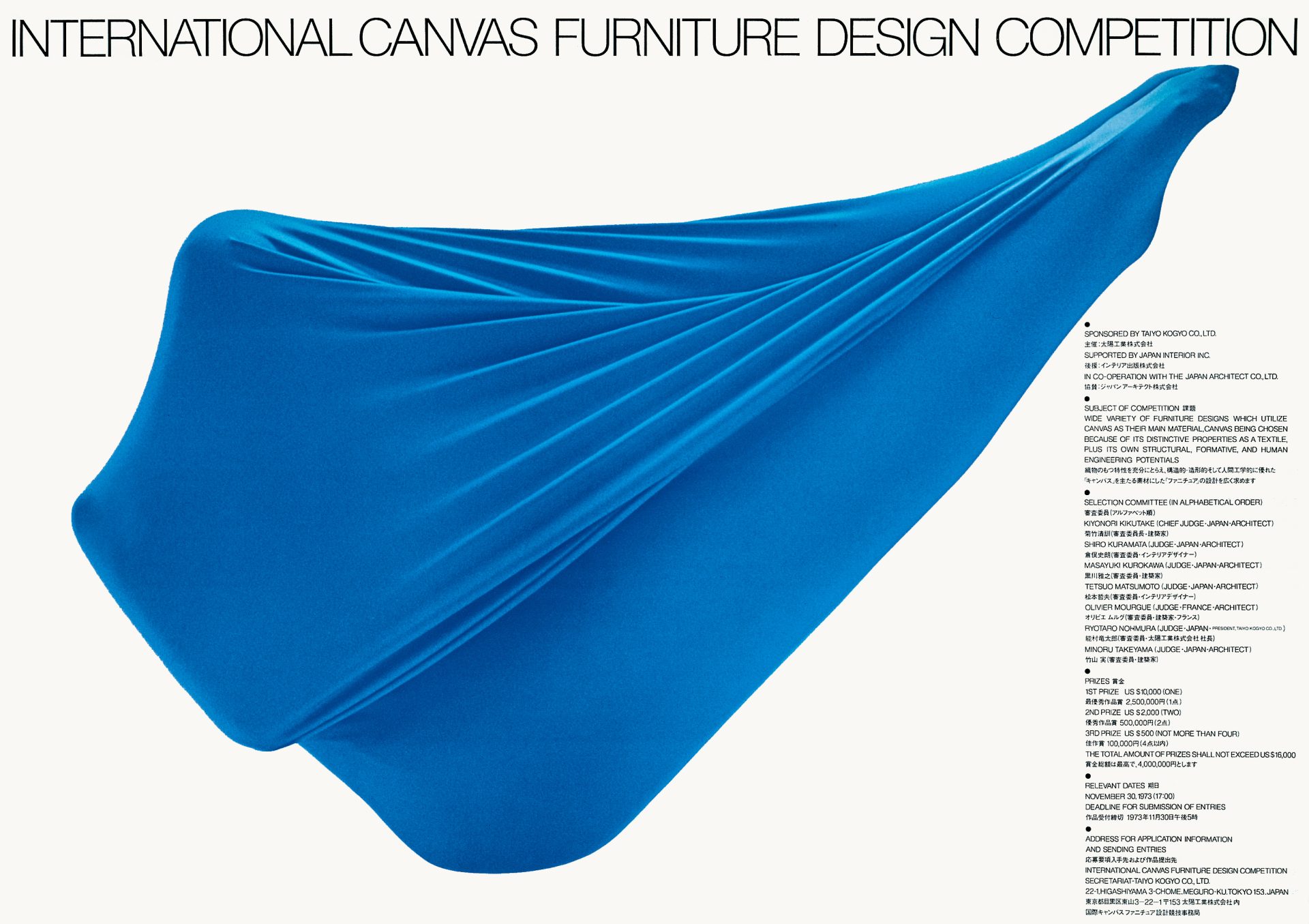

《INTERNATIONAL CANVAS FURNITURE DESIGN COMPETITION》(1973)

《INTERNATIONAL CANVAS FURNITURE DESIGN COMPETITION》(1973)

AD+D:石岡瑛子/D:成瀬始子/P:横須賀功光/MO:新井咲子

河尻──瑛子は広告や出版だけでなく、デザインコンペティションや版画などの国際展覧会の告知ポスターもそれなりの数を手掛けています。例えば家具デザインのコンペのポスターがあります。

永井──よく観るとわかるのですが、これはダンサーの身体に布を被せることで人体のようなソファを表現しています。画面の右上には人体の足先があり、指の付け根にあるごつごつした部分をあえて見せているのだと思います。

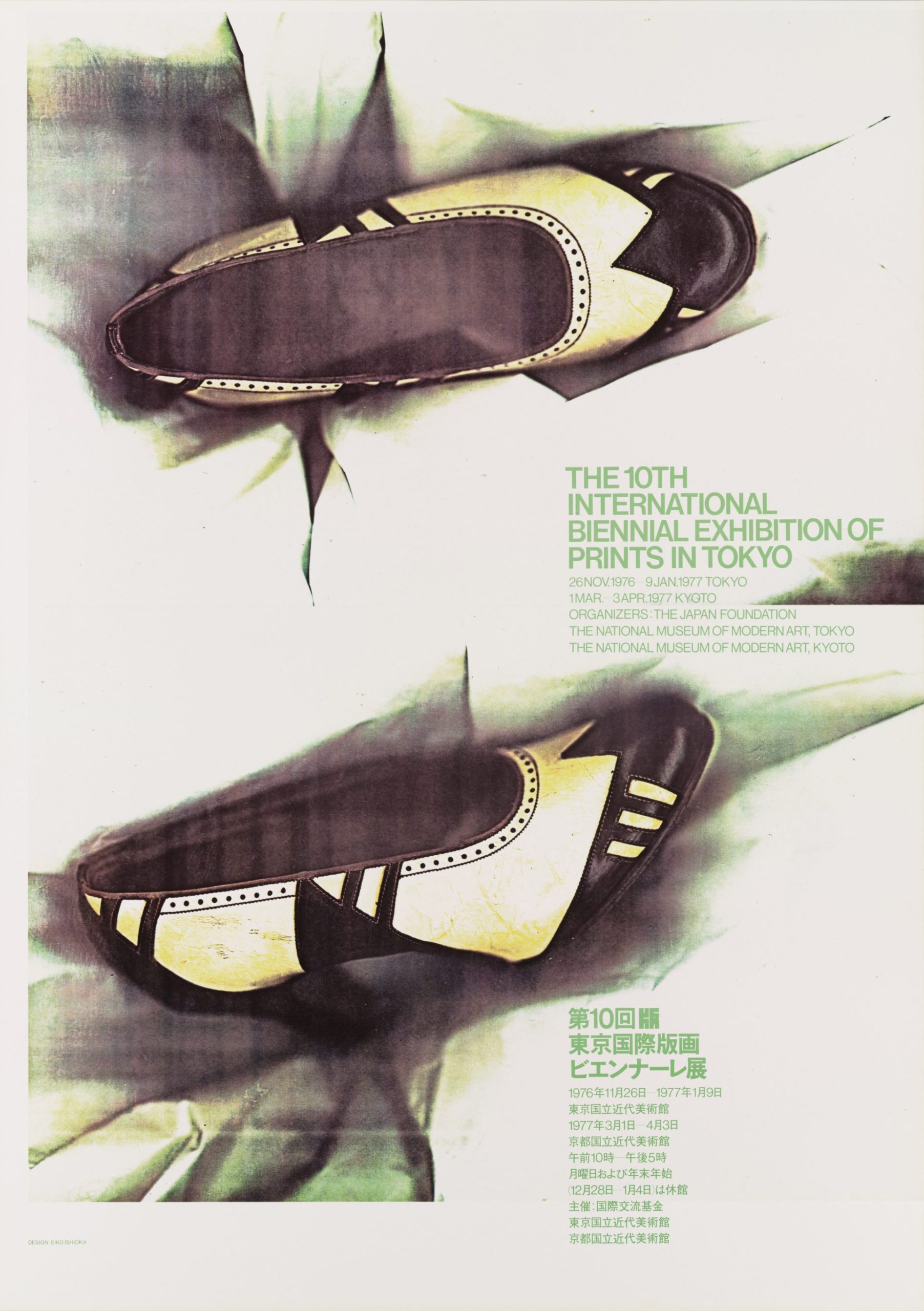

「国際版画ビエンナーレ展」ではコピー機を応用し、写真による版画という試みにも挑戦しています。ここで瑛子さんは自らの靴をコピー機でスキャンしています。立体物をスキャン台に乗せても蓋が閉まらないため、白い紙を靴にかぶせて背景を処理したようです。

《第10回東京国際版画ビエンナーレ展》(1976)

AD+D:石岡瑛子/D:成瀬始子

グラフィックデザインの枠を超えて

河尻──展覧会では、最後の展示室で石岡瑛子へのインタビュー音声を本展オリジナル映像をバックに流しています。私が2011年6月にNYの瑛子のオフィスで聞いた4時間の音声記録からの抜粋です。そのなかで、瑛子はこう語っていました。「私の仕事は、アートとコマースのマリッジ(結婚)のようなもの」であると。ほかにも個人的なテーマが「サバイブ」であることや「いつもギリギリの崖っぷちに立って仕事をしてきた」といった表現者としての覚悟も語られました。本展では瑛子が遺した言葉も“展示物”として大切にしています。デザインや表現の領域に限らず、「私」にしかできない仕事をやってみたい方、世間的な常識やフレームを超えて「私」の力を世に問いたい方を勇気づける内容だと思いますので、じっくり聞いていただきたいですね。

永井──芸術と商業のあいだで苦闘しつつも、瑛子さんはつねに目的を明確にしていたと私は思います。何を伝えるべきかが最優先で、そのために写真が適していれば写真を、イラストが適していればイラストを選ぶ。つまり、手段にこだわるのではなく、もっとも伝わる方法をアートディレクターとして選び抜いていたんです。ただ単に絵として綺麗だからポスターにするなんてことは一切しないんですよね。資生堂のポスターもPARCOのキャンペーンも、すべてそういう姿勢でつくられています。

河尻──まさに「私をつらぬく」。瑛子のそんな姿勢まで生々しく伝わってくる内容になっていると思います。巡回館共通キャッチコピーの「石岡瑛子がここにいる。」。この言葉は意外と本気なんです。みなさん、瑛子と対話あるいは対峙、対決してください。本日はありがとうございました。

★──「Iデザイン」展のコンセプトについては、河尻氏による詳細な解説を連載の過去記事でお読みいただけます。https://artscape.jp/article/14594/

石岡瑛子 I デザイン

会場:富山県美術館

会期:2025年4月19日(土)~2025年6月29日(日)

開館時間:9:30~18:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日:水曜日(2025年4月30日は開館)

公式サイト:https://tad-toyama.jp/exhibition-event/19086

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:塚田哲也(大日本タイポ組合)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/04/4b30ea432d9d6666001c656d6d2839ce.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:河尻亨一講演「石岡瑛子の『I』をめぐって」](/wp-content/uploads/2024/06/2406f_PR_kawajiri_00_240427_027.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──兵庫編:玉木新雌(tamaki niime)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/09/tamaki-niime_11.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──兵庫編:ニコール・シュミット+長谷川哲也(hsdesign)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/11/DSC08115_rev3.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──島根編:益田工房インタビュー](/wp-content/uploads/2024/12/mk_works.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──島根編:担当学芸員インタビュー](/wp-content/uploads/2025/02/76a72d3dee7b48e594f36b41606885be.jpg)

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──富山編:桐山登士樹(富山県美術館 副館長)インタビュー](/wp-content/uploads/2025/04/DSC08173.jpg)