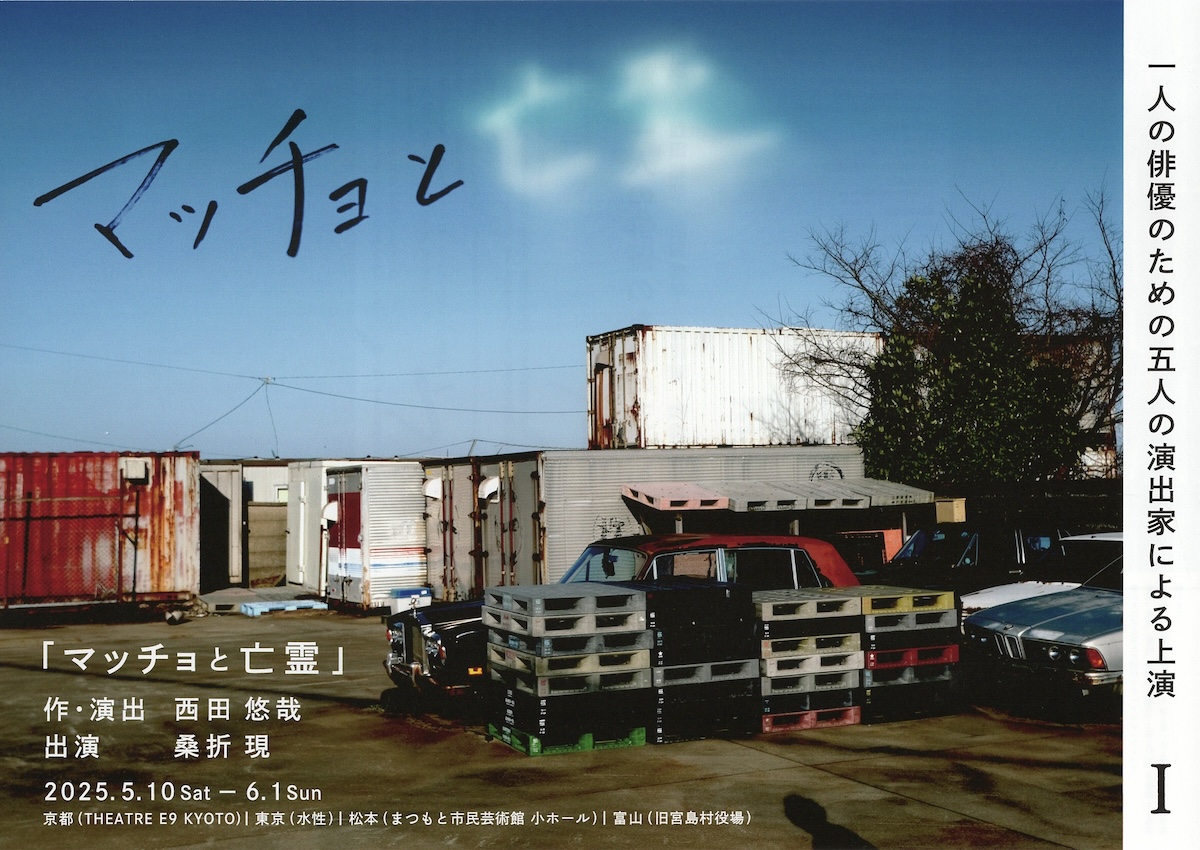

会期:2025/05/10~2025/05/11

会場:THEATRE E9 KYOTO[京都府]

公式サイト:https://1actor5director.studio.site/

「男らしい勇気」を仲間うちに証明するチキンレース。先輩/後輩の上下関係を暴力でわからせる体育会系の部活。「強さの象徴」としての筋肉を手に入れるための筋トレ。社会人になってからも続く、地元の消防団という体育会系組織。そこでは、「女性との性交渉」が仲間内で盛り上がるネタになり、「セックスの回数」が男としての価値を上げていく。その背後には、女性蔑視(ミソジニー)と同性愛嫌悪(ホモフォビア)が張り付いている。こうした男性同士のコミュニティに「空気のような当たり前の環境」として取り囲まれ、ホモソーシャルな価値観に幼少期からどっぷり浸かって育った男性自身が、「有害な男らしさ」を自覚することは難しい。

本作は、ホモソーシャルなコミュニティのなかで育ち、モテ(異性愛中心主義)と体育会系組織のヒエラルキーの両面で「勝ち組」を生きてきたある男の半生が、モノローグとして語られる一人芝居である。自分自身が「マッチョという亡霊」に取り憑かれていたことを自覚させたのは、彼を襲った「悲劇」だ。

本公演は、「1人の俳優によって上演される作品を、5人の演出家がそれぞれ新たに創作する」というシリーズ企画の第1弾。「1人の俳優」とは、企画者である桑折現。同じ俳優によるソロパフォーマンスを、5人の演出家に新作としてオーダーし、1年間かけて連続上演する。また、1作品につき、京都、松本、富山、東京の4都市ツアーが予定されている。上演コストを最小限に抑えるため、俳優は1人、テクニカルスタッフは雇わず、照明・音響を使用する場合は俳優自身が舞台上で行なうといった条件が設定されている。「1人目の演出家」を担ったのは、西田悠哉(劇団不労社)。西田はこれまで「集団暴力シリーズ」と題し、ブラック企業や家族(家父長制)という同質性の高い共同体の内部において、同調圧力や他者の排除といった暴力が畸形的に増幅・再生産される構造をえぐり出してきた。そうした西田の眼は、ジェンダーに対してどう反省的に向けられるのだろうか。

[撮影:金サジ]

[撮影:金サジ]

スーツを着て登場した男(桑折)の第一声は、「いや~、モテましたねぇ」だ。「生まれた時から産科の女たちの愛のビーム」を受け、小学校では「エロい目」で見つめてくる女性教師が「女のお菓子」をくれる。チョコをかけたビスケットにマシュマロを挟んだ「エンゼルパイ」だ。彼にとってマシュマロは「白くて甘くて柔らかい女の体」の象徴であり、チョコが溶けかけた「女のお菓子」は気持ち悪くて食べられないので、ほかの女の子へあげると、「気がある」と誤解され、「愛の永久機関」が発動すると男は語る。異性にモテることが至上価値とされる一方、常に「女」という一般名詞で語られる女性たちには固有名も固有の顔もなく、「女のお菓子」という言葉には生理感覚としてのミソジニーがにじみ出る。

[撮影:金サジ]

[撮影:金サジ]

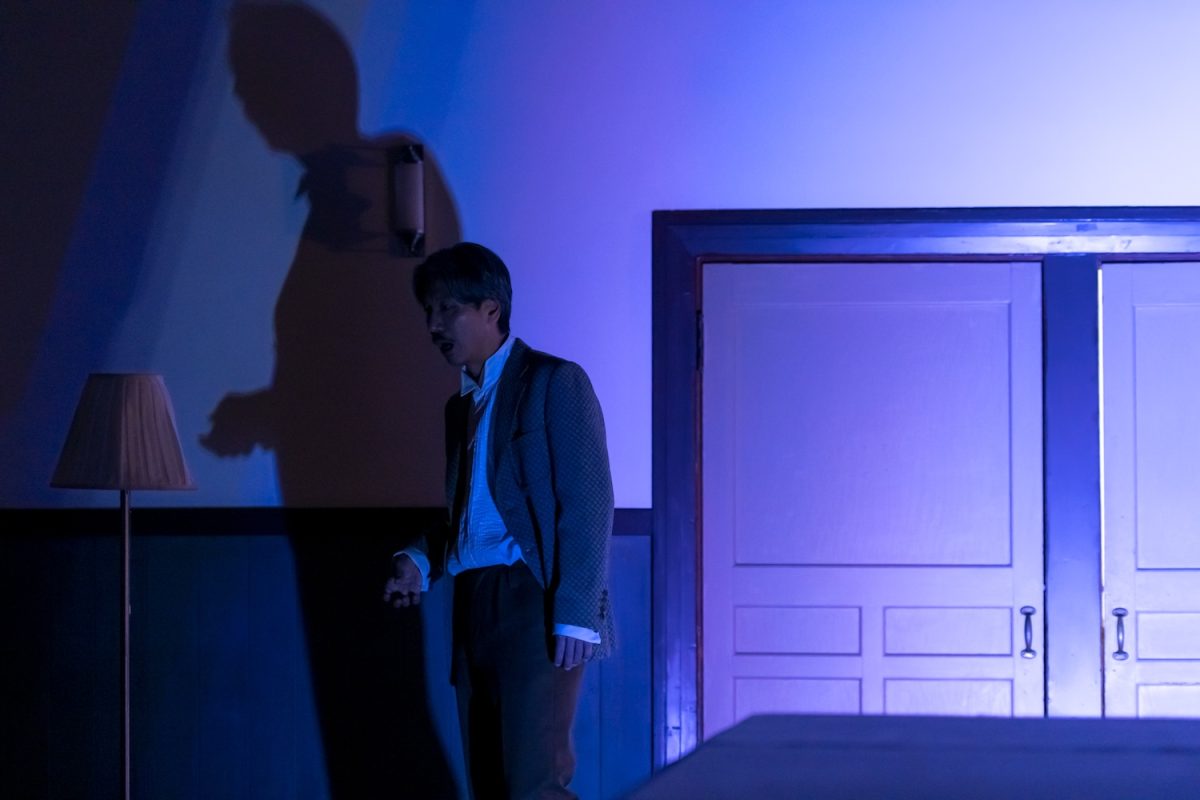

男が育ったのは海と山に囲まれた田舎で、小学校ではGGG(ゴミ・グロ・ゲテ)という男子の遊びが流行る。「口に入れてはいけないもの」を食べることで、勇気を証明するチキンレースはヒートアップし、その「儀式」から誰も抜け出せない。中学のサッカー部では、「調子にのっている」という理不尽な理由で先輩に殴られるが、自分が高学年になると、調子にのっている後輩の見分けがつくようになり、「先輩への感謝と真心を込めて」後輩を殴るようになる。上下関係を暴力でわからせる構造の再生産。マイムで虚空を殴り続ける姿は、巨大な影として壁に二重映しになり、「マッチョという亡霊」を可視化する。同時にその空間では、部活のマネージャーをはじめ女子生徒との性行為を語る行為がウケるようになり、男は友達にネタとして話して金を取るためにセックスをするようになる。

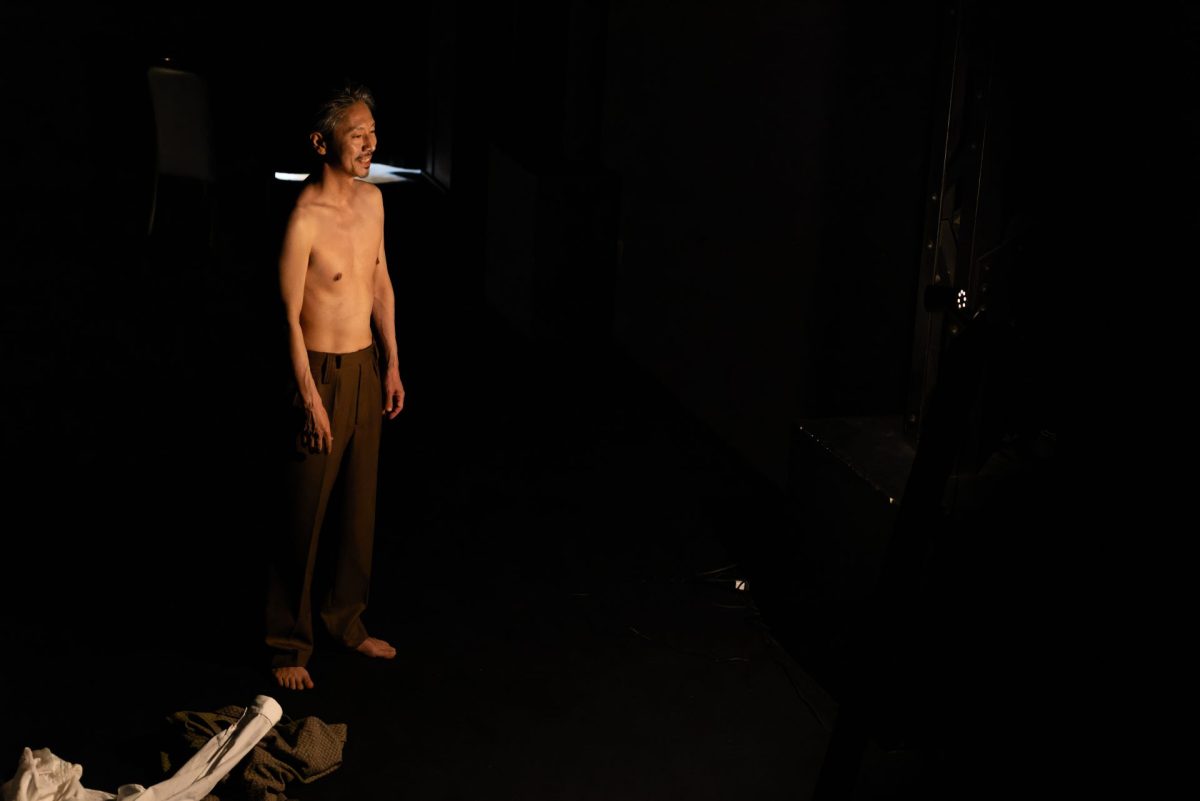

[富山公演 撮影:永原圭介]

[富山公演 撮影:永原圭介]

付き合った女子に二股をかけられた高校時代を経て、父の経営する工場を継いだ男は、父と同様に、地元の消防団に入る。飲み会やキャバクラを断れない男性社会。そして男は、「女と違って筋肉は裏切らない」という信念からますます筋トレに励むようになる。輸入したテストステロンを摂取し、「もっと大きく、もっと太く、もっと強く」と呪文のように唱えながらの筋トレは「俺の、俺による、俺のためのチキンレース」だ。だがある日、ホルモン剤の作用で意識が飛び、ダンベルが股間に落下する。内臓がバーナーで焼かれるような激痛とともに、「俺を男たらしめる2つのタマが粉砕された」と絞り出すような声で語る男。男らしさの象徴としての筋肉を求める欲望の肥大が、自分自身に跳ね返って「去勢」されてしまうという皮肉な末路だ。

だが、「去勢」された男は、それまで見えていなかったものが見えるようになる。病室の看護師は「初めて見た女の顔」だった。「今まで女の体しか見ていなかった」という自省の言葉を発する男の顔は、しかし、背後からの照明で影に沈み、真っ黒なのっぺらぼうに見える。女性の身体をマシュマロ、すなわち「顔のないモノ」として見ていた裏返しとして、自分自身もまた「男」という一般名詞であり、固有の顔をはぎ取られていたのだ。

「スタンドライトや床置きの照明器具のオン/オフを俳優自身が操作し、光/影のコントラストを作り出す」という本作の仕組みが、単に経費面の要請を超えて、ドラマトゥルギーのレベルで呼応する点が本作の肝である。「マッチョという亡霊」は、

[撮影:金サジ]

[撮影:金サジ]

だが、彼は

なお、本シリーズでは今後、前田耕平、倉田翠、和田ながら、あごうさとしがそれぞれ演出を手掛ける予定である。

鑑賞日:2025/05/11(日)

関連レビュー

劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』|高嶋慈:artscapeレビュー(2024年01月15日号)