artscapeレビュー

劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』

2024年01月15日号

会期:2023/12/14~2023/12/17

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

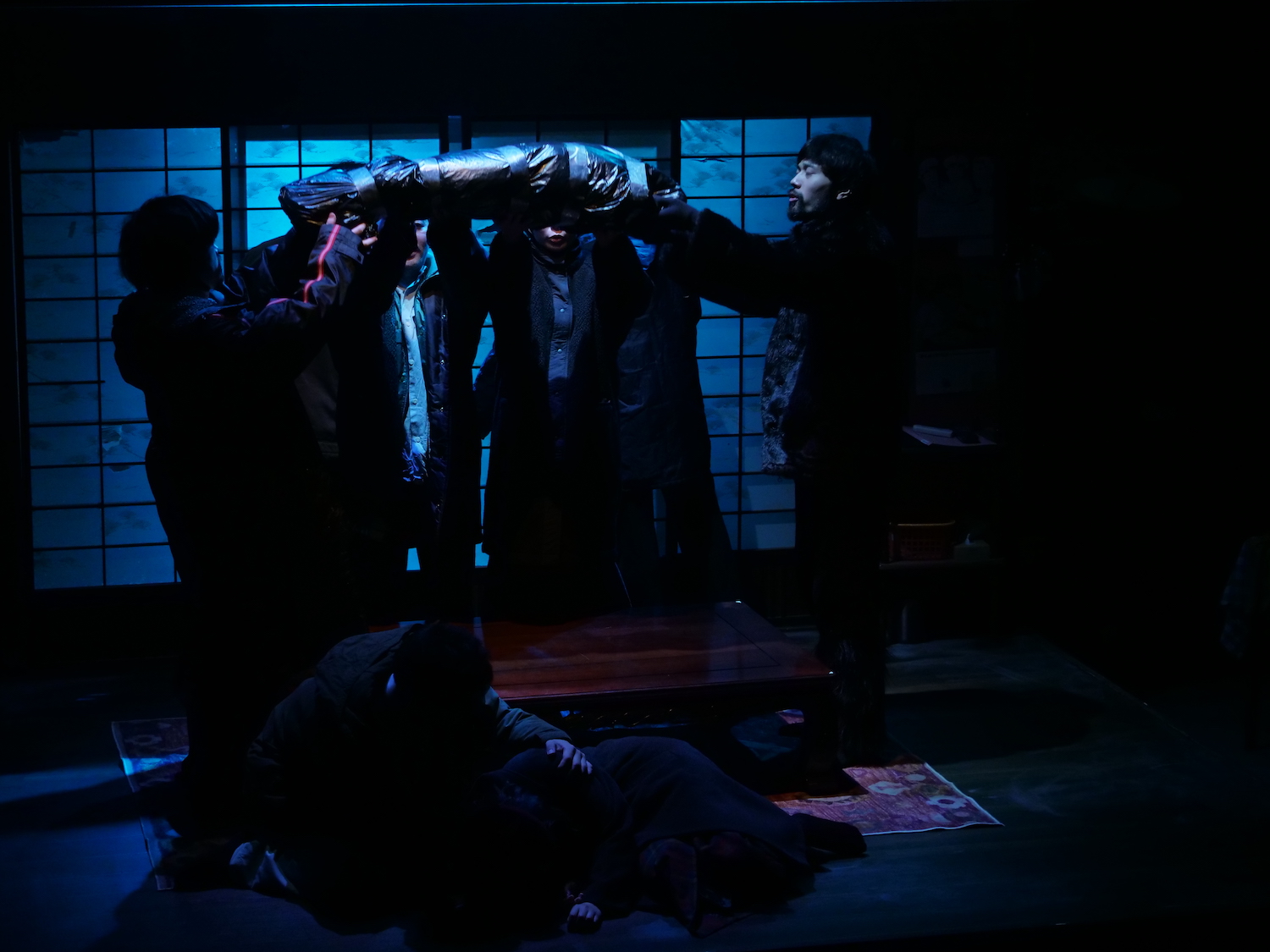

ブラック企業など、(理不尽な)ルールやアイデンティティの共有/強要が形成する閉鎖的共同体において、暴力が連鎖的に起こる構造を畸形的に描いてきた劇団不労社。「集団暴力シリーズ」の最終章と銘打たれた本作は、共同体の最小単位であり、かつメタファーとして拡張可能な「家族」というテーマが、「食(卓)」と交差して描かれる。

舞台は、ある家族が山奥で営む「民宿シャングリ=ラ」。「家族になれる宿」をモットーとし、設立者の猿渡ゲン(故人)の強い意向により、宿泊客も「家族のようにふるまうこと」を求められる。猿渡家の構成員は、大所帯だが一見「普通の家族」に見える。ゲンの妻のサチ、2人の子であるカイトとケントの兄弟、サチの弟と妻、妻の姪。そこに、帰省したケントが連れてきた恋人が加わる。

[撮影:肖藝凡]

宿の設立者であり家長であったゲンは、舞台上では不在だが絶対的な存在として影を落とし、ゲン亡き後も「家族のようにふるまうこと」という掟は遵守される。そうした彼らの姿が、まさに「家族という演技」にほかならぬことを暴くのが、「家族の証」であるはずの「食卓を囲む一家団欒」のシーンである。皆が食卓についてカレーを食べるなか、「犬」という役割を与えられた「チャーリー」は、四つん這いで食事をするのだ。食事以外は二足歩行で普通に会話し、「人間」となんら変わりないからこそ、その姿は(外から来た宿泊客と観客にとって)異様に映る。だが、「家族という演技(もちろん愛犬も家族の一員である)」を続行している猿渡家の人々にとって、「犬のチャーリーが四つん這いで食べること」は「当たり前」なのだ。

[撮影:宇治田峻]

ゲンの葬式を挟み、後半では、大雪のため食糧の供給が絶たれ、民宿の人々は飢えと猜疑心に蝕まれていく。カラスを捕り、傷口にわいた蛆虫やカーペットまで食べ、餓死寸前の彼らに残されたのは、人間の死体だった。村の猟友会のメンバーが除雪車に巻き込まれ、切断された半身の肉が、ジビエ料理を供する民宿の人間によってさばかれる。彼らがかき込むカレーの皿は空だが、強烈なカレーの匂いが舞台/客席の境界を侵犯する。

[撮影:肖藝凡]

猿渡家の成員にとって、父、夫、(義理の)兄として家父長制の頂点に立っていたゲンは、「家族を演じる」というこの民宿のルールを定めた創造主でもある(ただし、ゲンは婿養子であることが当日パンフの家系図と台詞の端からうかがい知れ、「起源」の正統性は揺らいでいるが)。その絶対的なルールは彼の死後も遵守され続け、舞台と客席を隔てる透明な「第四の壁」が、実体のない映像として「家族というフィクション」を上映するスクリーンとなる。サチは何度も「ホームビデオ」を再生して嬉しそうに眺め、お茶の間に繰り返し流れるのはTVアニメ「サザエさん」だ。そして「サザエさん」の一家団欒のシーンとは、家族内の序列とジェンダーによって席順が決められた、家父長制家族のわかりやすい見取り図である。家長である波平は座卓の長辺を独占し、マスオも短辺を独占するが、二人の妻であるフネとサザエには、ほぼマスオ一人分のスペースしか与えられない。

映画セットのように緻密に作り込まれた舞台美術も昭和的ノスタルジーを濃厚に漂わせるが、「家族というフィクション」というテーマは、後半では「カニバリズム」へと一見すり替わってしまうように見える。だが、背面下で進行するのは、「新たな家長」が誕生し、極限状況下でリーダーとしてふるまい、「家族の絆の団結」を訴えて皆をまとめていく事態である。「次男ケントに一任する」というゲンの遺言が公開され、長男のカイトは実は連れ子であったことが明かされる。そして、父の葬式のために帰省したケントが「正統な嫡子」として実質的に場を仕切っていく。備蓄食糧を盗み食いした者には厳罰を与えるなど、「家族を思いやる温情ある厳父」になっていくケント。その姿は、毎日ホームビデオを眺めるサチにとって「若い頃のお父さんそっくり」に映る。ラストシーンでは、ケントの恋人が出産したことが語られ、「子の誕生」による「家長の地位の安定」が示されるが、「俺も子ども殴るんかな」とつぶやく台詞は、権力の座とともに暴力も継承されることを示す。

そして、前半と後半を切断しつつ、「家族」と「カニバリズム」というテーマの紐帯となるのが、劇中では時間を飛ばしてカットされる「ゲンの葬式」である。なぜ、ゲンの葬式は明確に描かれないのか。劇中では空白地帯である「父の葬式」の潜在的な意味を掘り下げることで、家父長制的共同体の持続の暴力的なグロテスクさが浮かび上がってくるのではないか。「父の葬式」とは、家長の死を弔う儀式であると同時に、「新たな家長」に権力が継承される場でもある。そして葬式とは、宗教的作法に則った遺体の処理の後、集った親族が「食を共にする」経験で構成される。ならば、(喪服こそ脱いでいるが)「一家そろって食卓を囲む人肉食」こそ「父の葬式」の一環なのであり、彼らは引き伸ばされた「葬式後の会食」の時間のただなかにいるのだ。そこで、「会食」として食われるのが「ゲンと対立していた猟友会のメンバー」であることは、「敵対する組織・共同体の者」を喰らって排除することで、家父長制的共同体の安定と結束が強化されるというグロテスクな暴力性を描き出す。

さらに、「猿渡家の血筋は、実は猿と人の混血だった」という終盤の語りは、神話的様相を帯びると同時に、家父長制家族の外延の拡張可能性を指し示す。「猿渡家(猿と人間の混血)」と「猟友会(人間)」という「種の違いによる対立抗争」は、「人種」にパラフレーズ可能であり、さらには民族、宗教、言語やそれらの差異を基盤とする国家という共同体の対立抗争のメタファーとして置換可能である。「半分猿の血が入った」猿渡家とは、「イエロー・モンキー」という他者の差別化の視線を自虐的に貼り付けられているのだ。「人肉の会食」の後、吹っ切れた彼らがカラオケで大熱唱するのは、チャットモンチー(chatmonchy)の楽曲『シャングリラ』だ。「話す猿」たちが順番にマイクを回して絶唱する大饗宴で、「父の葬式」はお開きとなる。テレビのリモコンが観客席に向けて押され、「見えないカラオケ映像」の画面を見つめる視線が観客席に向けられ、私たち観客が映し鏡となる。

2時間20分の大作である本作は、食と倫理、ヒトと動物の境界といったテーマとともに、「ホームドラマ」の形式をメタ演技で擬態しつつ、フィクションという視座から、家父長制的共同体の根源にある暴力性に迫っていた。

[撮影:宇治田峻]

ロームシアター京都×京都芸術センター U35 創造支援プログラム 劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/103764/

劇団不労社:https://www.furosya.com/

2023/12/16(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)