会期:2025/06/10

会場:パラダイスエア[千葉県]

公式サイト:https://www.paradiseair.info/news/2025/06/04/27062/

数学者としてのバックグラウンドを持ち、ゲームや遊びの手法をアートプロジェクトに展開するパブロ・サン・グレゴリオが、ワークショップ「ハイブリッド・ワールディング」を日本で初めて開催した。スペイン出身のパブロは、オランダのアムステルダムを拠点とするコレクティブ「Shaman Garage(シャーマン・ガレージ)」のメンバーであり、本ワークショップは、シャーマン・ガレージの一員として実施された。すでに世界各地のさまざまな都市で実施されているワークショップであり、コレクティブの長期的なプロジェクトの一部でもある。

なおパブロは千葉県松戸市のアーティスト・イン・レジデンス、パラダイスエアのショートステイ・プログラムの参加アーティストであり、2025年の5月から6月にかけて滞在リサーチと制作を行なっていた★1。

「ハイブリッド・ワールディング」の進行は主に4段階に分けられる。

①粘土で過去/未来の世界を造形するフェーズ

②造形された世界を考古学者として記録するフェーズ

③探索の旅を行ない、観察するフェーズ

④探索の旅を語り、共有するフェーズ

今回の参加者は約20名で、日本語話者の大人が多くを占めたが、小学生や、海外から来日中のアーティストの参加もあった。なお、このワークショップは、ひとつの大きなテーブルを囲んで終始行なわれる。

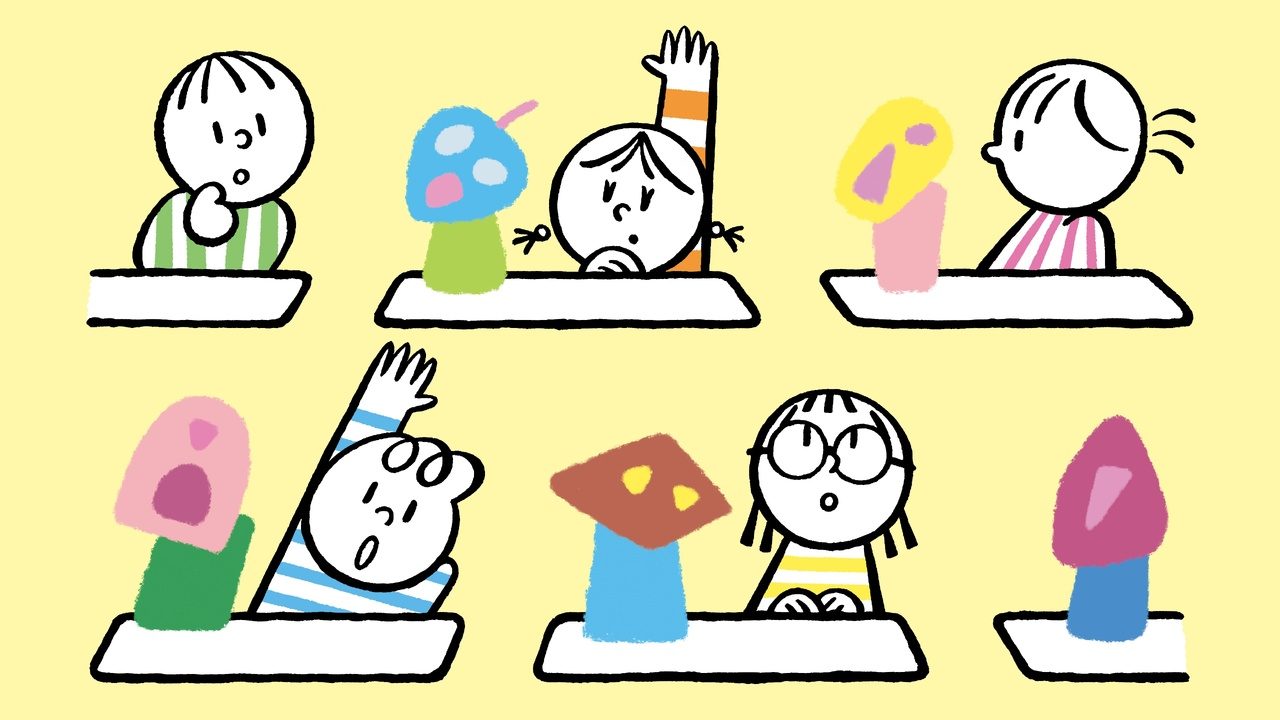

これまでの活動をプレゼンテーションしたうえで、パブロが共有したのは、漫画(日本のものに限らない)に見られる、コマ割りを追う読者の経験についてのリサーチである。ページの中にコマ割りを伴い配置された絵と言葉は、読者の視線を自然と導く。読むことを通じて、そこには時間の経過や空間の移動が想像されていく★2。これは、描かれている話を追っていると同時に、紙面(や画面)に表われた表象を追い、そこから想像するという経験でもある。この紹介があることで、「ハイブリッド・ワールディング」が、制作行為だけを重視するワークショップではないことがよくわかる。

①のはじめに、これから私たち参加者は、誰もいない、かつて誰かがいたであろう未知の世界を訪れ探検することが伝えられる。しかしその世界を作るのもまた私たちである。約20分、紙粘土を用いてその世界に残された地形や構築物といった何かしらの立体を作ること、後に3Dスキャンを行なうため、極端に薄い造形を避けてほしい旨がパブロから伝えられた。テーブルの中央にはパブロが切り出した段ボールの島があり、この上や周辺に紙粘土の造形物を自由に置くよう伝えられた。(人数に対しては)狭いテーブルを分け合うなかで時たま参加者同士の声掛けは起きるが、基本的には口数少なく黙々と各自の作業が進んだ。誰からともなく島の上に紙粘土を置き始めたが、作業していた場所から離れて置く人も少なくない。島の大きさに対して白いものたちが多すぎるようにも感じたが、この多さはむしろ、オブジェクトをランドスケープのように感じるためには必要な量だったのだろう。

主に紙粘土を材料とする参加者の制作物。中央左にあるピンクのヤドカリのようなものが、後述する考古学者のアバターとなるフィギュア[筆者撮影]

主に紙粘土を材料とする参加者の制作物。中央左にあるピンクのヤドカリのようなものが、後述する考古学者のアバターとなるフィギュア[筆者撮影]

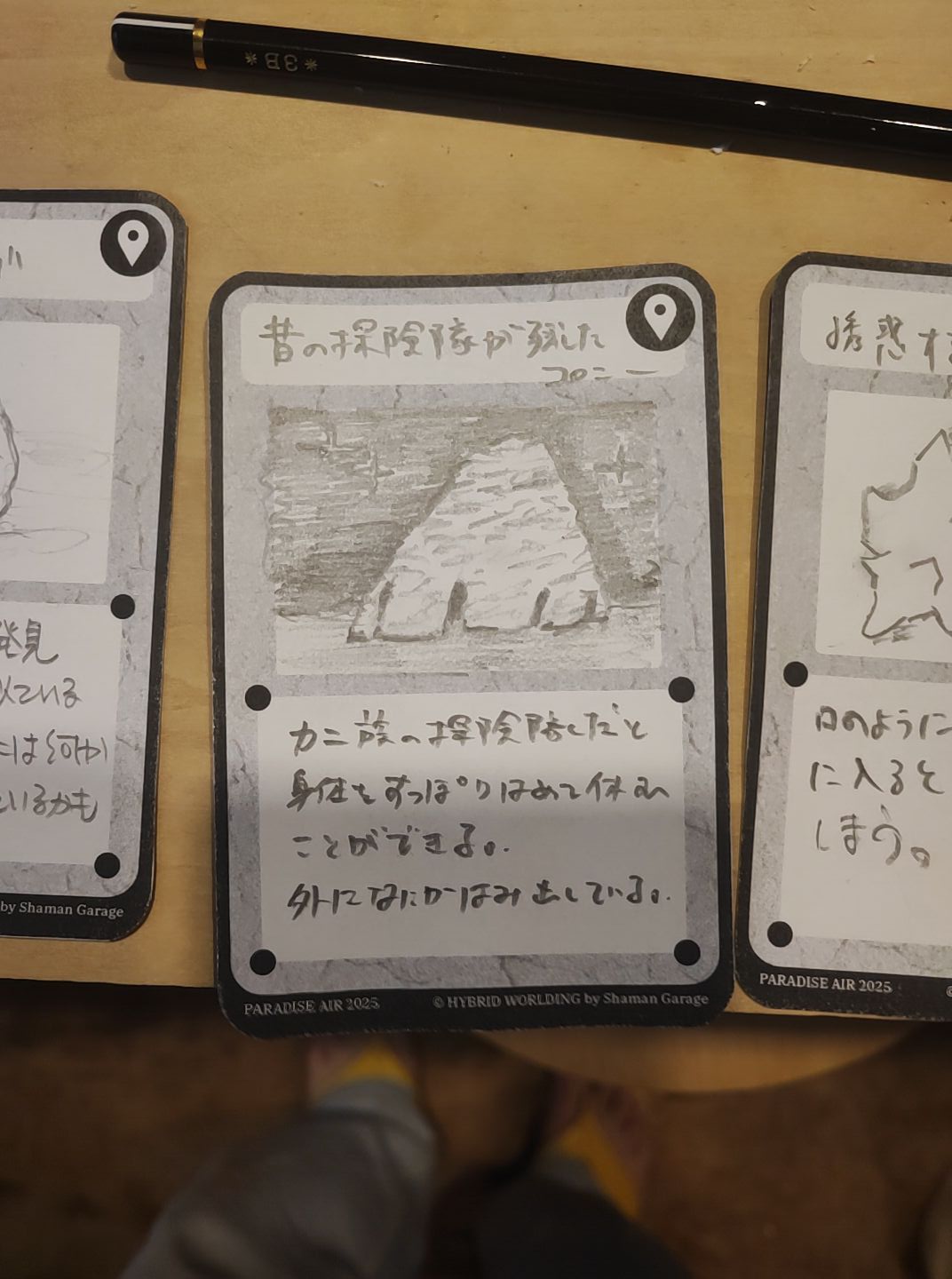

②では、ほかの参加者の作ったものから気になったものをひとつ選び、所定のカードにスケッチを行なう。カードゲームのデザインを模した書式には、タイトル欄と説明欄があるが、これは次のフェーズで使用される。

③の開始にあたって参加者は5名1組のグループにランダムに分けられ、それぞれに小さなフィギュアが手渡された。フィギュアは人型以外のこともあり(筆者のグループはヤドカリのような形)、これをアバターとして探検が行なわれる。パブロの発する「プシュ~~~~」という効果音とともに摘ままれたフィギュアは上空から着陸し、そこが各グループの始点になる。参加者各自がカードに描いた地点を辿る指示、各地点についての連続した観察記録を作る指示に、漫画を読む経験が重なってくる、ということがここでわかる。私たちはこの島を俯瞰して見ているし、それぞれを作った者でもあるが、あくまで低い目線からの移動によってこれらを辿るのだ。加えてこのフェーズでは、同じグループの参加者同士でひとつのアバターに憑依し、各自がカードに描いたものの解釈を一緒に考える。なんとなく名前が決まり、概要が決まり、カードに情報が書き加えられる。たまたま連続したものへ必然性があったことにし、語り方を考える。制作と鑑賞は循環的になっていく。

筆者の描いたカード。タイトルと説明は、グループ内での会話を経て決まった「考古学者による観察」の成果[筆者撮影]

最後の④のフェーズでは、グループごとにそれぞれの探検の共有を行なうが、その際背後のスクリーンには、3Dスキャンされたこの世界が映し出されている。参加者の探検はフィギュアを用いて人形遊びのように進行し、パブロはその語りを道案内に3Dモデルの中を進んでいく。私たちは、目の前のフィギュアと、一人称視点の映像を交互に見比べる。

パブロと、3Dスキャンの表示された画面。この中を移動していく[筆者撮影]

パブロと、3Dスキャンの表示された画面。この中を移動していく[筆者撮影]

パブロは段ボールの形を決めはしたが、紙粘土で作られた形は参加者から出てきたものでもあり、この世界の、この状況の始点を問うことはもはや意味を成していない。経験には前後があること、ほかにも筋道がありえること。4通りの探検の語りを聞いて、ひとまずいま可能な範囲でこの世界を巡ったことを確かめて、ワークショップは終了した★3。

世界は、所与のものとして語られるべくあるわけではない。語るという行為そのものもまた世界である。タイトルに含まれるWorlding──世界を形作ること/世界を知ること──という言葉にこの意思はすでに込められているが、参加者の語りを聞きながら嬉しそうに画面の中を進むパブロの遅れこそが、ハイブリッド・ワールディングの秘訣なのかもしれない★4。遅れているからこそ、出会い、考え、語ることができ、そうした語りにまた出会い、考え、語り、やがて……。

今日多くの人が親しむ「伏線回収」と「考察」は、制作者と鑑賞者の非対称な関係のなかにある、経験の遅れを取り返すための行為に思える。だが、遅れているなんてことはなく、それは次のなにかに対して先立ってもいるのし、作ることと観ることは連なっている。そうやってWorldingできる可能性が、人の集まりにはまだある。

★1──パラダイスエアのショートステイ・プログラムの公募詳細はこちら。また、ホームページのPEOPLE欄を開くと、その時点で滞在しているアーティストの情報も閲覧できる。

★2──同時期にたまたま読んでいた『マンガの原理』(大場渉+森薫+入江亜紀著、KADOKAWA、2025)が理解の助けとなった。解説されている漫画の読み・書きに跨るロジックは興味深く、特にフリウケと呼ばれる、話あるいは絵自体の示す進行や展開についての解説を通じて、制作・鑑賞の両方を前後関係や順序ある経験として考えやすくなった。

★3──「ハイブリッド・ワールディング」は今後も各地で実施されるものと思われる。どのようにそれぞれの語りが扱われ、また語られていくのか。今後の展開にも注目したい。

★4──パラダイスエアのコーディネーターでもあるアーティストのうらあやかは、「集まる・話す場を自走させる、アンチディレクションのためのメモ」(「つどいのメモランダム」より。共同執筆:長谷川新)として、経験則も踏まえて言語化されたであろう4つの方法を示している。「(1)ディレクションから顔を消す」「(2)2番目に歩く」「(3)足並みを揃えないままぞろぞろと、そぞろに歩けるようにする」「(4)編集可能な状態をつくる」。「ハイブリッド・ワールディング」は、可塑性のある紙粘土を用いたり、仮想的に歩くことが組み込まれたワークショップであるため、これらの方法が直喩のように実行されている(このような方法は、むしろ何かを作ったり歩いたりすることのなかから発見され、比喩として維持されている可能性が高い。だが、その

参加日:2025/06/10(火)

関連記事

つどいのメモランダム|うらあやか(アーティスト)/長谷川新(インディペンデントキュレーター):フォーカス(2023年01月15日号)