先日、大阪・関西万博を訪れる機会がありました。artscapeでは今回の万博について正面から取り上げる記事は少ないですが、他媒体で記事を執筆されたり、企画に関係されたりしている方々がいらっしゃるので、ここで取り上げてみたいと思います。

まず、横浜美術館学芸員の南島興氏がTokyo Art Beatに寄稿された長文レビュー「大屋根リングが示したテーマとは? 藤本壮介が語らなかったその意図を解説」についてです。南島氏は、artscapeでは「ミュージアム外のインターネットラジオ」の企画でホストを務めてくださっています。氏は今回の万博をアートや建築の観点から読み解く試みとして、記事の前編では藤本壮介氏が手がけたシンボル「大屋根リング」を中心に、後編では「シグネチャーパビリオン」と万博のレガシーについて論じています 。

南島氏はこの万博を「虚構」と捉え、その本質が1970年大阪万博で岡本太郎が語った「絶対的な消費」にあると指摘しています 。開幕後には原則としてすべての建造物が解体されるという万博の一回性、そして隣接するカジノ併設のリゾート施設の建設予定が、夢洲の風景に虚ろなイメージとして見え隠れしている状況も述べています 。また、1989年の横浜博覧会で山本理顕が「博覧会の出し物は映像が中心で,建築は(中略)ただの小屋掛けみたいになっている」と述べたことに触れつつ、今回の万博でもEXPOホールの壁面がプロジェクションマッピングのために白色に統一せざるを得なかったという伊東豊雄の不満を紹介し、建築が映像の「ハコモノ」となる宿命を語っています。

また南島氏は、現代の万博において美術分野からの反対運動がほとんど見られず、賛成でも反対でもない「無関心」な風潮があることを危惧していました。ところで、歴史的な「反博運動」については、鯉沼晴悠氏が『paper C』のウェブサイトにおいて解説的な仕事をなさっています。鯉沼氏は6月に「環境グラフィックの源流を辿る」という記事を寄稿くださった、artscapeの新しい書き手のひとりです。じつは現代においても反万博の動きは生じており(美術分野から発されたものかどうかについては留保がありつつ)、『万博を解体する』というZINEが松岡大雅氏らによって刊行準備中です。そんな松岡氏は南島氏とともに、「万博は未来を語るか」というイベントにも登壇されていました。個人的にはそこで新城氏が語っていたパビリオン予約の困難さと、それをハックする方法が印象に残っています。また、若手建築家たちが手掛けたトイレ建築への登壇者それぞれのレビューも興味深かったように記憶しています。

大阪とは異なる万博に関連したartscapeの記事として、五十嵐太郎氏がドバイ万博の跡地を来訪するという「建築遊歩」がありました。五十嵐氏は、13年ぶりにドバイの街中を体験したほか、アブダビ、リヤド、ドーハを駆け足で巡ったと述べています 。ドバイではSF的な造形の《未来博物館》や巨大な額縁のような《ドバイ・フレーム》などが登場している一方、ヒューマン・スケールな街区開発も存在し、個人的な発見だったそうです。コロナ禍で現地に行くことを諦めたドバイ万博の跡地を訪れ、UAE館をはじめ想像以上に多くの建築が残っており、当時の雰囲気を感じることができたとも記しています。永山祐子が設計した《日本館》は現存せず、その部材は大阪・関西万博の《ウーマンズ・パビリオン》で再利用されているとのこと。解体しなかったパビリオンを活用しながら、新しい都市「エキスポ・シティ・ドバイ」としての整備が進んでいる状況を紹介し、中心のドームを囲む環状のアヴェニューが約2kmで、関西万博の大屋根リングのスケールと近いと述べています。

わたし個人の大阪・関西万博の鑑賞体験としては、日本のプロデューサーらが手掛けたシグネチャーパビリオンをいくつか観ました。「いのちの未来」館では、空間にプロジェクションされた映像にあわせてアンドロイドが寸劇を演じたり、「EARTH MART」館のようにリサーチベースで未来の食品を提案したり、アートとデザインのシーンにおいても現代的な手法がとられていました。

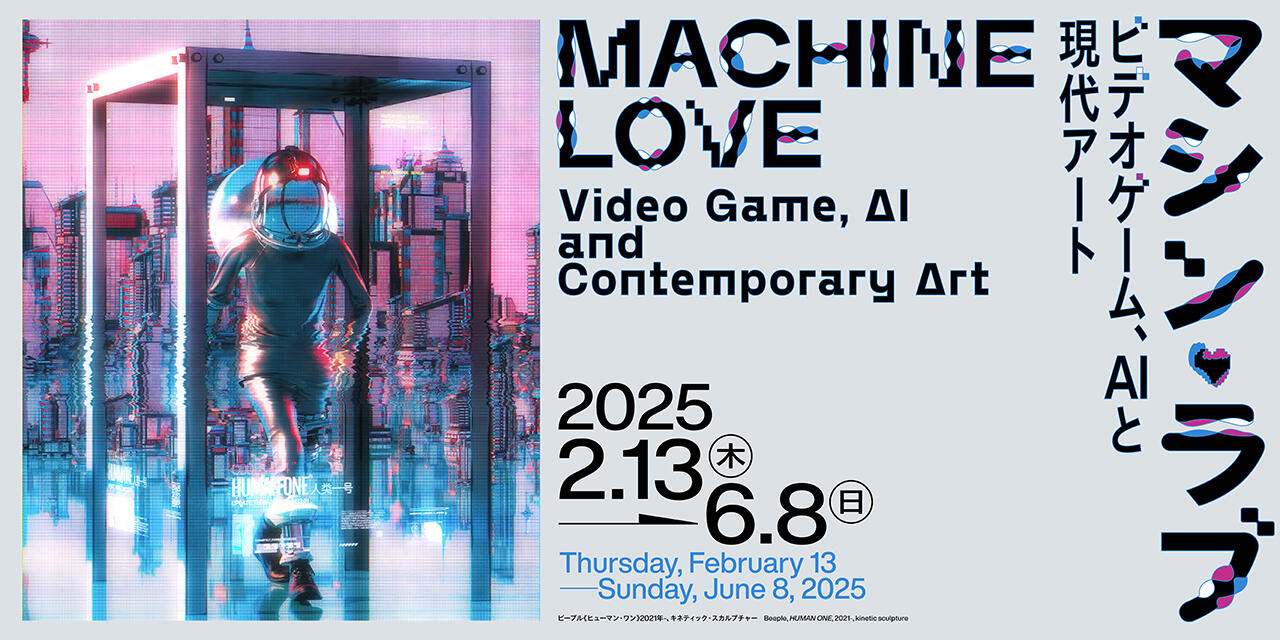

そうした手法について、青山新氏の「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展に関するレビューを、わたしはパビリオンを観ながら思い出していました。この展覧会は森美術館で開催され、ビデオゲーム、AI、現代アートの関係性を探る企画展でした。展覧会のタイトルである「マシン・ラブ」の「ラブ」には、ゲームやマシンに向けられる熱狂的な感情を連想させると同時に、AIが発達した未来においてロボットやアンドロイドが感情や意識を持つ主体となり得るかという哲学的な問いも含まれています。青山氏のレビューでは、ビデオゲームやAIが作り出す「無限の世界群」が私たちにもたらすもの、そしてその「虚構」への没入が、現実世界すら味わいきれないわたしたちに何をもたらすのかという問いが、縦横無尽な引用を交えて提示されています。ゲームエンジンを用いた包括的なシミュレーションが効果を発揮する領域や、人間の認知限界を超えた現実世界のありようへと視線を向ける作品も多く、それは現代においてマシンを考えるうえで地球環境というリソースを語る必要性があるという認識に基づいていると述べられています。そしてOpenAIのCEOであるサム・アルトマンが、ユーザーのChatGPTへの挨拶で数十億円分の電力が消費されている可能性についてコメントしたことに触れ、「愛もまた、地球環境と密接に結びついた限りある資源だ」というパンチフレーズが飛び出します。──つづきはぜひレビュー本編をお読みください。

万博の会期はまだまだ続きます。これからお運びの際には、熱中症など体調不良にお気をつけて、楽しまれますよう。(o)

大阪・関西万博「大屋根リング」内部のようす[撮影:artscape編集部]