「中世の京都、六原という地域に現れたその路地には、『歌比丘尼(うたびくに)』という職能集団が集住していた。歌比丘尼とは、熊野信仰を庶民に伝えるため、歌を用いて説法をおこなった女性の僧侶たちである。(中略)路地というのは、一種の抑圧された空間でもある。そのような場所から生まれる表現にこそ、見落としてきた叫びを世に放つためのパワーがあるのではないか」

この一文は、2025年5月31日と6月1日に京都市内で開催されたイベント「拓け、路地。」で制作されたリアルタイムに編集されたZINEからの一節だ。編集・クリエイティブファームの合同会社バンクトゥが主体となり、「京都の“奥”を覗く路地開き」をテーマに、地域住民や家主を巻き込みながら多様な表現者が共創するこのプロジェクトは、二年目を迎えた。歴史的に見れば、路地は常に都市の「周縁」であった。表通りが権力や商業の中心であるならば、路地は名もなき人々が生活を営み、時に抑圧されながらも独自の文化を育んできた場所である。本稿では、この「拓け、路地。」という実践をケーススタディとして、現代における路地の文化的価値と、新たな共同性を生み出す「コモンズ」としての可能性を論じる。

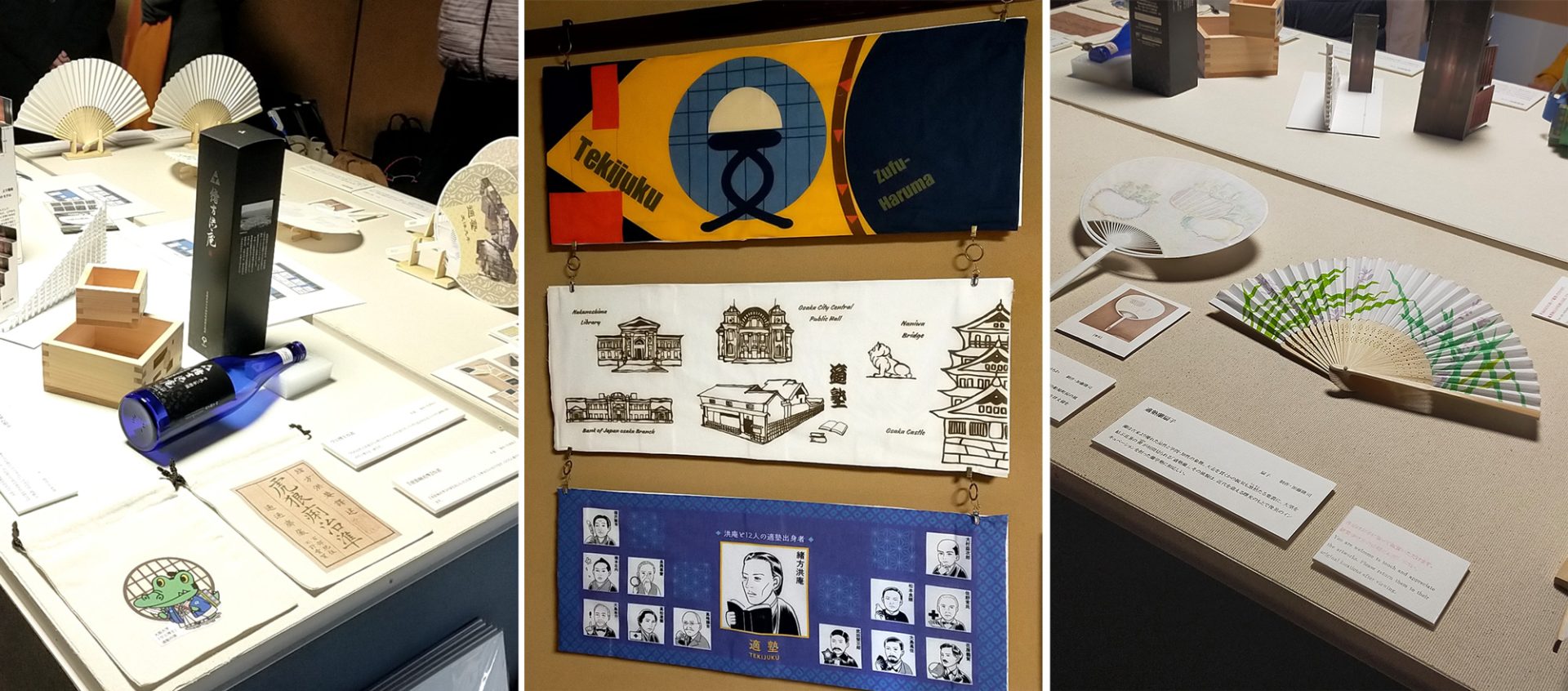

「拓け、路地。」の様子[撮影:徳井蒼大]

「拓け、路地。」の様子[撮影:徳井蒼大]

「路本」という態度表明

昨年に続き二度目の開催となった今回のテーマは「路本(ろぼん)」とされた。この造語には、ZINEカルチャーやクラフトプレスに代表される、大量生産・大量消費の論理から距離を置いた小規模出版への共感が込められている。情報過多の時代において、不特定多数ではなく、少数でも深く心に届く「小さな出版」が持つ力は、大通りの論理とは異なる「狭くて、深い」ことに価値を置く路地のあり方と深く呼応するのだ。この試みは、歴史へのまなざしを欠かさない。イベントで制作されたZINEには、歌比丘尼が書物や絵巻を納めた「文匣(ふみばこ)」と呼ばれる木箱を小脇に抱える姿が描かれている。路地から路地へと知と表現を運んだこの「文匣」こそ、「路本」の歴史的な原型と言えるだろう。

同時にこのテーマは、より今日的な課題、すなわち生成AIがもたらす現状と批評的に向き合う姿勢とも言える。AIの進化により情報の飽和が加速する中で、「人間」の創造性はどこに宿るのか。Google社がnote社の株式を取得し、投稿コンテンツをAIの学習データとして取得、その収益をクリエイターに還元するという仕組みが導入されたように、人間が生成したコンテンツをAIが学習し、そのAIが新たなコンテンツを生成し、それをまた人間が消費する……というサイクルは、もはや自らの尻尾を噛むウロボロスの蛇だ。このなかで、人間のオリジナリティや創造性の源泉はどこにあるのか、という根源的な問いが浮かび上がる。

このような時代において、ZINEやアートブックを自らの手で制作するという行為は、単なる懐古趣味ではない。それは、物質性や身体性を伴う、明確な「態度」の表明として理解できる。筆者は制作に行き詰まった学生にしばしば「パーティを開くか、ZINEを作ろう」と伝える。どちらも、その人の美学や身体的な感覚が少なからず反映されるからだ。それは、ハンナ・アーレントが区別した、生命維持のための「労働(labor)」ではなく、世界に永続的なものを付け加える「仕事(work)」へのきっかけであり、さらにそれを他者と共有し、対話を生むことで公共的な「活動(action)」へと昇華する側面を持つ。まさに「路本」というテーマは、この身体的で対話的な「仕事」と「活動」の価値を、AI時代にあえて問い直す試みなのである。

ライブ会場となった「TAKI/焚」[撮影:徳井蒼大]

制約による創造性──路地の方法論

「拓け、路地。」では、ZINEの展示販売やワークショップに加え、この「路本」の思想を深めるためのさまざまなプログラムが展開された。なかでも、多彩なゲストを招いたトークイベントは、その核心を探るうえで重要な場となった。TOKYO ART BOOK FAIRのプログラムディレクターである東直子氏や、京都の路地と向き合い続ける建築家の魚谷繁礼氏、和田寛司氏らを交えた対話から浮かび上がってきたのは、「制約による創造性」を、いかにして生産的な遊戯へと転化させるか、という問いであった。

特に印象的だったのは、建築家・和田氏の試みだ。彼は路地の「穴」を掘ることで住空間を拡張し、さらに演劇的な手法を建築プロセスに取り込むことで、「住む」「建てる」という営みそのものを再構成する。第一回の「拓け、路地。」では、和田氏の監修のもと、実際に路地奥に穴を掘ってバーカウンターとする「河童バー」が実装された。物理的に狭く、法的な制約も多い「路地」という空間のネガティブな側面を、創造的な触媒へと反転させる。この視点は、路地を単なる生活・移動空間としてではなく、知と感性が交差するインターフェースとして捉え直す本イベントの思想そのものである。

第1回「拓け、路地。」における和田氏監修の河童バー[撮影:川嶋克]

第1回「拓け、路地。」における和田氏監修の河童バー[撮影:川嶋克]

この「制約と創造性」というテーマをもっとも鮮やかに体現したのが、ギャラリー&ショップのVOU / 棒がプロデュースし、今年オープンした「TAKI/焚」で開催された環ROY氏のライブであった。住宅街に位置するその立地、路地という物理的な制約のなかで、パフォーマーの身体性がいかに変容し、機能するのか。その実験を目撃しようと、会場は多くの来場者で埋まった。ライブは、路地を基軸としたフリースタイルで幕を開けた。路地の風景から連想され、紡ぎ出される言葉は、来場者一人ひとりの記憶やイメージを呼び覚まし、それらが狭い会場のなかで見えない線となって結ばれていく。その連鎖は、物理的な空間を超えて、想像力のスケールをどこまでも拡張させていくようであった。ライブが進むにつれ、環氏はフロアを自由に移動し、来場者との立ち位置を絶えず変えていく。パフォーマーと観客という固定された関係性が流動化し、我々は改めて「身体」と「言葉」の在り処を意識させられる。その場限りの関係性から表現が立ち上がる、極めて路地的なライブであった。

[撮影:徳井蒼大]

そして、このライブと並走して、バンクトゥのメンバーによる「リアルタイム路本編集」が行なわれた。その場に落ちていたレンガから表紙のためのインクが制作され、ライブの熱気と呼応するように、テキストが編集、一枚ずつ手で刷られていく。ライブの終焉から間もなく完成したZINEが披露され、その制作過程が紹介された。音楽、言葉、身体、編集、印刷という異なる行為が、路地というひとつの時空間に凝縮され、相互に作用する。一回性のパフォーマンスが、物質的な「路本」として定着するこの試みは、「身体的経験の回復」という、本イベントが掲げるテーマを見事に描き出していた。

バンクトゥのメンバーによるリアルタイム路本編集[撮影:徳井蒼大]

バンクトゥのメンバーによるリアルタイム路本編集[撮影:徳井蒼大]

その場にあるレンガからインクを作る[撮影:徳井蒼大]

その場にあるレンガからインクを作る[撮影:徳井蒼大]

コモンズとしての路地

しかし、こうした実践は決して容易ではない。筆者も本イベントでディレクションに関わったが、路地は生活空間との距離が極めて近いゆえに、繊細な配慮を要する。音楽イベントひとつとっても、それは誰かの自宅の玄関先で演奏するようなものである。だからこそ、会場となる地域に深く根差した協力者の存在と、近隣への細やかな配慮が不可欠となる。除夜の鐘にさえクレームが寄せられ、自粛を余儀なくされる現代において、本イベントは、住民の寛容さや日頃からの関係性という無形の資本のうえに成り立っているのだ。そして、その成立の背景には、その場所の借主であり、自らも移り住みながら町内会活動などを通じて地域コミュニティとの信頼を育んできたクリエイターたちの存在がある。

その意味で「拓け、路地。」は、京都の伝統的な営みである「地蔵盆」の現代的アップデートと捉えることができる。地蔵盆が町内会という比較的閉じたコミュニティの行事であるのに対し、「拓け、路地。」は地域に根ざしつつも、より開かれたかたちで文化的な交流を試みる。この実践は、建築・都市研究者スタブロス・スタヴリデスが提唱する「共通空間(common space)」の概念と通底する。それは公的でも私的でもない、人々の「コモン化(共に何かを為す実践)」を通じて創出される空間だ。国家や市場の規則に一方的に管理されるのではなく、使用者自身がルールを定め、新たな関係性や生活様式までもが生み出される。スタヴリデスは、共同性の組織化には「閉じたシステム型」と「通路のネットワーク型」の二つがあるという。「拓け、路地。」が目指すのは、明らかに後者だ。

スタヴリデスが「閾(いき)の都市(city of thresholds)」と呼ぶのは、固定化された境界を越えて人々が絶えず交わることで都市に自由が芽生えるというモデルであり、「拓け、路地。」は、まさにこの「閾」を京都の都市空間に穿つ、コモンズ的空間デザインのプロトタイプと言えるだろう。

「舞台装置」としての路地、そしてスケール

昨年のトークイベントにおいて、VOUの川良氏は、ある種の路地を「トンネル路地」と呼び、その魅力を「舞台装置みたいにこっち側の世界と向こう側の世界がある」「お店に来て表通りから裏に入って、そこでいろいろ見たり買い物したりして出たときにちょっと違った風に街が見えたらいいなみたいな。良い非現実感というのが路地の魅力なのかなと」と語る。

また、INTA-NET KYOTOの鈴木氏は、路地的なものを「リゾートっぽい感覚」と表現する。「路面のお店だと普段の思考と接続し続けるものが基本売っていたりするんですけど、路地奥に行くと考えるスピードと少し違うところに行けるというか」。路地は、都市の喧騒から一時的に避難し、思考の速度を落とすためのシェルターであり、リゾートなのである。

彼らの言葉は、路地が単なる物理的空間ではなく、人の心理や認識に作用する「舞台装置」であることを示している。それは、効率性や利便性、そして無限のスケールアウトを追求する大通りの論理とは全く異なる価値体系である。したがって、このイベントの成果は、来場者数や経済効果といった量的指標では測れない。むしろ、参加者や住民の心にどれだけ寛容さが育まれ、路地の転用可能性への想像力がかき立てられたかという、質的な変化にこそある。

かつて歌比丘尼が「文匣(ふみばこ)」を手に知を運んだように、「拓け、路地。」は都市の隙間に再び言葉と表現を息づかせる。歴史的に見れば、路地は常に、社会の周縁で創造性を武器に都市にしがみつく人々の場所であった。彼らの営みが、結果として今日の京都文化の豊穣な礎を築いてきた。

AIが人間の知性を模倣し、追い越そうとしている現代において、身体性を伴う手触りのあるコミュニケーションや、非効率で面倒な関係性のなかからしか生まれない創造性の価値は、逆説的に高まっている。京都に存在する一万三千本もの路地は、こうした人間的な営みを育む、一万三千の可能性そのものである。「拓け、路地。」のような活動は、その価値を再発見し、未来の文化を胚胎させるための、ささやかだが、しかし確かな一歩なのである。

[撮影:渡邉力斗]