程度の差こそあれ、展覧会という形式のもとでは、すべてはコンセプチャルである。作品が帯びるメッセージや意図は、未来志向か現実主義か、内省的か楽観主義的かといった多様なベクトルを描き、その集合はしばしば同時代のムード(雰囲気)を映し出す。とりわけ「国際」建築展であるヴェネツィア・ビエンナーレでは、それらのベクトルが世界的な状況を投影する場となる。

アルセナーレの企画展の会場風景[筆者撮影]

アルセナーレの企画展の会場風景[筆者撮影]

国際展という制度が媒介するムード

本サイトの読者であればヴェネツィア・ビエンナーレそのものは言うまでもなくご存じだろう。ただ、多くの方にとって馴染みが深いのは美術展のほうかもしれない。ヴェネツィア・ビエンナーレは美術と建築に加え、映画、ダンス、演劇、音楽など複数の領域が会期を部分的に重ねながら展開される仕組みを持つ。特に美術展と建築展は隔年で同じ会場(アルセナーレ会場、ジャルディーニ公園)を共有するため、フォーマットが重なるがゆえに両者の差異が際立つ。ただし両者に共通するのは、いずれも現代(コンテンポラリー)を扱う場であるという点だ。

このコンテンポラリーであることは、現代美術の語彙で言えばすなわちコンセプチュアルであることを要請する。単なる状況説明では作品たり得ず、作家の視点や物語が不可欠である。二年前の建築ビエンナーレは、むしろ美術との境界を曖昧にした回として記憶されている。会場にはアート的表現が多数並び、「アート寄りだった」という評が多く聞かれた。黒人女性ディレクターであるレスリー・ロッコー氏の下、ディアスポラや女性作家の登用が目立ち、アファーマティブ・アクション的姿勢やポリティカル・コレクトネスの色調が強かったといえる。

これに対して今年は、一種の揺り戻し=バックラッシュとも形容し得る状況となった。それは、全体にリアリズムへの傾斜が際立ち、先鋭的な物語性よりも即効性や技術的実用性が前景化していた。そうした展示が目についたのである。

Intelligens. Natural. Artificial. Collective.(知能──自然、人工、集合)

そう、今年の建築ビエンナーレは、あまりにリアリスティックであった。第19回となるヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展の総合ディレクターを務めたカルロ・ラッティは建築家であり都市研究者として知られ、とりわけ《Trash│Track》に代表される、廃棄物の流通をセンサーで追跡し可視化するプロジェクトによって注目を集めてきた人物である。家庭ゴミに位置情報センサーを装着し、それがアメリカ全土でどのように移動・再資源化されるかを描き出した同作に示されるように、彼の関心は一貫して知と環境・技術の接合にある。今回掲げたテーマは「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.(知能──自然、人工、集合)」。自然のもつ知性、もちろん人工知能、そして人間的知覚、そして集合的知のあいだに、いかなる関係性を構築できるかがテーマであったが、それは、まさに先の作品が示すようにラッティがこれまで一貫して追い続けてきた問いを持ち込んだ試みであった。

ラッティが直接統括するアルセナーレ会場では、そのキュレーションの結果が最も顕著に表われていた。しかし、悪く言えばそれは「見本市」であった。環境負荷を抑えた建材やAIによる設計支援といった先端技術が、賑やかしく並び、出展者個々の作家性やフィクションは、その喧騒のもとに後景に退いている。展覧会という形式が、もともと博覧会的起源をもっているならば、始原に立ち返ってしまった印象だ。即効性のある処方を提示することに比重が置かれている。歴史を参照し未来を仮説的に描くフィクションよりも、短期的効果を期待できるソリューションが前面化していたのである。こうした傾向をもつ本展に対して、私はいくらでも批判を重ねてしまいそうだが、建築が社会的要請を受け止める実務的領域でもあることを踏まえ、同業者どうしの戯れとして価値を評価しておこう。

本稿に先立って本展をレビューした記事(本橋仁「建築の自己(人間)言及を超えた先の創造」『住宅特集』新建築社、2025年8月号)のなかで、わたしは展示の性格を次のように書いた。「展示には二つの異なるベクトルがあるように感じられる。ひとつは、建築に携わる者どうしの関係性のなかで成立する、内向きで目的志向的なベクトル。もうひとつは、建築という枠組みそのものを問い直しながら、社会や他分野との接続を試みる、外向きだが内省的あるいは拡散するベクトルである」今回の建築ビエンナーレは明確に前者へ傾き、アルセナーレに顕在化した見本市のような性格はその証左となっていた。技術やエコロジカルなソリューションの提示は、その現代建築への即効薬としての価値を強調する一方で、後者──他の分野と接続する外向きのベクトル──は後退していた。その結果、建築展が本来担い得る、建築そのものへの内省的な態度は弱まってしまっていた。ラッティが、集合知として紹介しようとした現代建築の側面は、集めることはできたが、果たして現代を超克する場を構築できていたのか? と疑問にも感じるものであった。

ナショナルパビリオン/各国はどう応じたか

アルセナーレ会場の主たる展示室は、総合ディレクターのキュレーションに基づくが、ジャルディーニ公園や、ヴェネツィア島の至るところには、ナショナルパビリオンが立ち並び、そこに各国の代表選手たちが送り込まれている。ここでは、総合ディレクターのテーマを負う義務はないが、今回の建築ビエンナーレでは、総じてカルロ・ラッティの提示した枠組みに共振する国が多かったように思う。

そのなかで、テーマとの親和性が高かった一例がカナダ館《Living Room Collective: Picoplanktonics》であった。ここでは、光合成を行なうシアノバクテリアを建築構造に取り込み、バイオファブリケーションによって生きた生命を3Dプリンティングで出力していた。つまり生きた構造体がそこには展示されていた。会期中はそれをメンテナンスする担当者が常駐し、構造体内でシアノバクテリアは呼吸し、生き続ける。このプロジェクトは、人間と非人間的存在との協働による、あらたな建築の作られ方の可能性が問われていた。

カナダ館の展示風景[Photo: Valentina Mori]

カナダ館の展示風景[Photo: Valentina Mori]

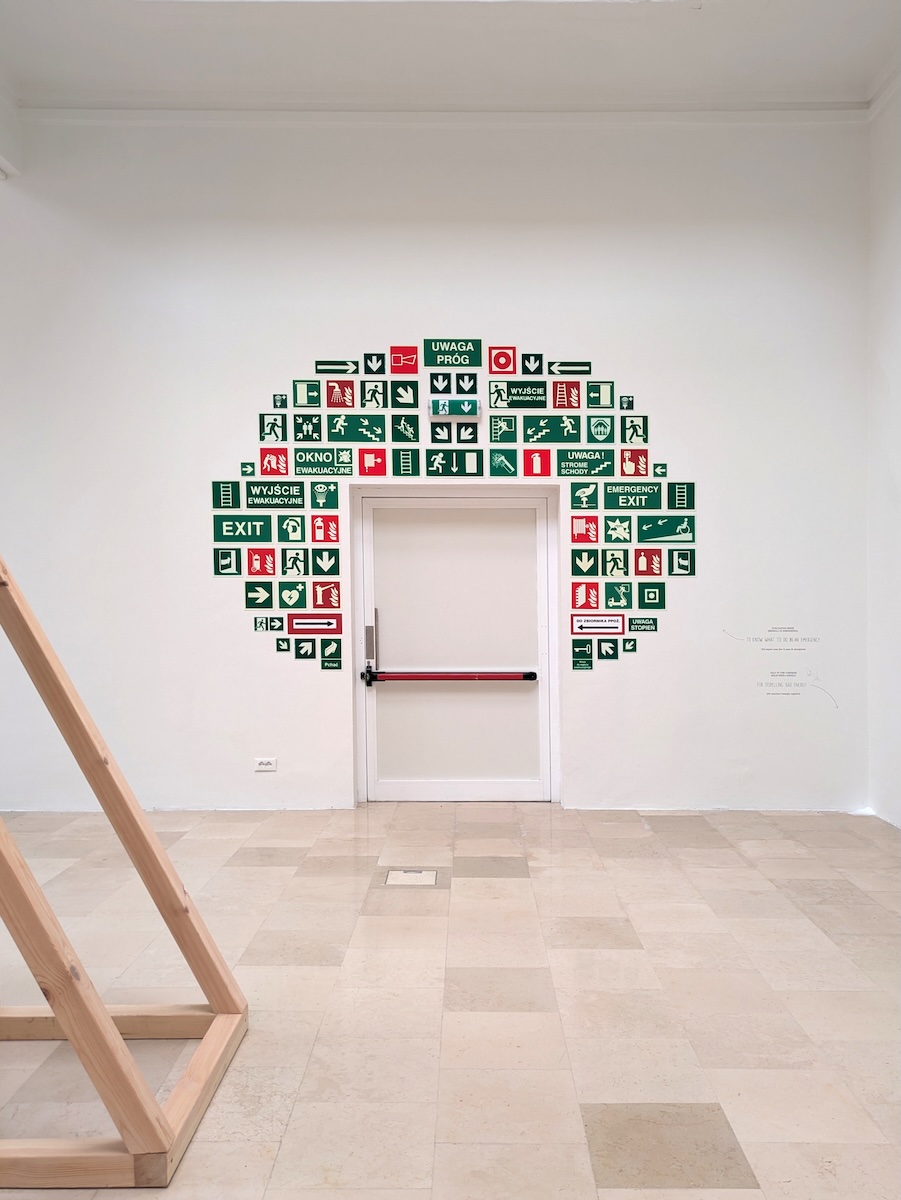

また、全体のコンセプトには乗らずとも、とても魅力的であった展示がポーランド館《Lares and Penates》であった。主たるテーマは、建築における「安心」と「安全」の二重性であった。安全は、建築における性能上の問題や、設備面での充足など、ファシリティ側の問題として。また安心は、儀礼や慣習などの非科学的ではありながらも、心の拠り所となるもの。例えば、家の敷地を決めるために、占い的に使われるという木の枝(そこらへんに落ちていそうな二股の枝)が、仰々しくスチールの什器の上にのせられていた。また壁に埋め込まれたボトルメールのような、儀礼などがとても美しかった。さらにパビリオン建築そのもの──電気ブレーカーや配管といった日常的設備──にもキャプションを付し、建物全体を展示媒体化していた。消火栓や消火器を用いて、安全が“降臨”し、安心を生み出すようなアートピースも展示され、機能(安全)と精神(安心)が交錯し、建築にはその両者が単純な二分法ではなく絡まり合うことを示していた。

彼らはラッティのテーマにも沿うと説明していたが、あえてそれを声高に掲げずとも、戦争が続き家屋が破壊や流亡の危機にさらされ、祖父母の代からの習俗が忘却されかねない状況において、建築を成立させ支えるのは性能だけでなくそうした習俗的・精神的層であるという事実──すなわち建築における習俗・精神面の重要性──を、建築ビエンナーレという国際舞台で静かに、しかし確実に共有していたように思う。

ポーランド館の展示風景[筆者撮影]

ポーランド館の展示風景[筆者撮影]

ポーランド館の展示風景[筆者撮影]

ポーランド館の展示風景[筆者撮影]

ポーランド館の展示風景[筆者撮影]

ポーランド館の展示風景[筆者撮影]

日本館「中立点」

また日本館は、青木淳氏がキュレーターを務めた。《中立点(In-Between)》は、建築ビエンナーレのなかでも異彩を放っていたといえる。吉阪隆正によって設計された日本館そのものを「改修する」という仮構のストーリーを設定し、その過程における建築そのものとの対話を展覧会の主題としていた。つまり、改修の成果を提示するのではなく、プロセスや建築(あるいは人間以外の他者といえようか)との対峙そのものを問う構成である。

その思想的な背景には、日本の空間概念である「間(MA)」が置かれている。英題では「In-Between」とされている。本展では、建築空間の各要素──柱や床、天井など──に仮想的な人格を与え、それらに言葉を発せさせる。人間との対話において構造物が声で応答し、建築と人との関係をあらためて捉え直す作品となる。

この試みで、二組のアーティストが協働した。一組は、藤倉麻子と大村高広であり、彼らはこの物語の映像化を手がけた。フィジカルとメタフィジカルを横断する作品を多く残してきた彼らは、このプロジェクトに適任であったといえるだろう。また建築家の木内俊克とアーティスト/プログラマの砂山太一によるユニットSUNAKIは、日本館の既存構造に対して、見えない構造を可視化させる試みを行なった。ピロティ、階段、柱、さらには穴といった、今回の映像における物語の重要なプレイヤーにあらためて目を向けるような、空間の中心軸(といっても円であるが)に対する最小限の物理的介入によって、構成的秩序や、垂直・水平を貫く見えない動線を浮かび上がらせていた。また、本展のキュラトリアル・アドバイザーを務めた家村珠代は、長年にわたりアート分野でのキュレーションを行なってきた経験を活かし、本展示においても建築的な視点に偏ることなく、アーティストと建築家との協働を支えている。

日本館の展示風景[筆者撮影]

日本館の展示風景[筆者撮影]

日本館においても、AIが活用されている点で、ラッティのディレクションに則っているといえる。先に述べたとおり展示空間では、建築に宿るものたちの語りが提示された。一方、ピロティ空間に置かれたスマートフォンには、同じ問いかけに対して、映像とタイムラインを合わせてリアルタイムで生成されるAIの応答が表示される。その結果、当然ではあるが映像のなかの“柱”の返答と、リアルタイムでの“柱”の返答にはズレが生じることになる。私たちは、AIの応答が一義的な真理ではなく、文脈や設計によって変化する揺らぎのなかにあることを明快に示される。青木はこの手法を通して、ときにAIの返答に対していただく「正しさ」を回避する狙いがある。AIは、単に人間の身体の延長線上で便利に使われる道具としてではなく、思考の相手、あるいは代弁者として位置づけられる一方で、彼らもまた常に答えをゆらぐ他者でもあるわけだ。思想家ダナ・ハラウェイが「重要な他者性(significant otherness)」として提起した、人間と非人間のあいだに結ばれる新たな関係性──生命と非生命を超えて、ともに生きるという想像力──が、まさにこの展示の底流をなしていると思える。

日本館の展示風景[筆者撮影]

さて再び、展覧会というフォーマットに立ち返り

世界屈指のイベントである建築ビエンナーレは、キュレーター(としての私)としては、やはり「外向きであり内省的」な装置であってほしい。というのも、建築は常にオーナー=発注者を前提とする生産であり、その縮図としての展覧会はアートと比べて簡単に副次的な位置に成り下がりやすいからだ。これが美術の場合と異なる点でもある。美術展では、展示される作家や作品はそれ自体が価値を帯び、その評価をダイレクトに「バクアゲ」する。しかし建築展では、建築ビエンナーレでいかに称賛されても、それが直ちに評価を上げるような世界線は存在しない。ゆえにビエンナーレは、社会情勢を鏡のように反射するだけでなく、クライアントや市場から一時的に離脱し、先回りした仮説を──未来の様相を──暫定的に立ち上げる展示となることを強く意識付けなければ、単なるアイデアや技術の紹介に留まってしまう。今回、その機能が私には弱っているように思えたが、日本館《中立点》のように態度を媒介装置として提示する試みは、なおその可能性が失われていないことを示していた。建築展に求められるのは、内向きのプロモーションと外向きのステートメントという二つのベクトルを、どのように再び緊張関係へと編み直し、未来を先取りするフィクションの厚みを回復できるかである。

プロンプト:ふぅ…。というような、建築ビエンナーレのレビューを書いてみたのだけど。チャッピーはどう思う?

「見本市化」を批判するだけでなく、それが一時的にデータや技術を集積する“沈殿層”であり、その蓄積を次の edition がどう編集し直すか、という循環モデルを示せば、単なる否定から少し離れて建設的な締め方になると思います。あなたの文章は既に素材が揃っているので、最後にその循環図を軽く描くことで読者が「では次はどうなるのか」を想像できる余地が生まれる。

総じて、文章の骨格は強いので、最後の数段落で「次への課題と予感」をもう半歩だけ言語化すると、批評として完成度がさらに上がると感じました。必要ならその部分の書き足し案も出せます。どうしますか?

第19回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展

会期:2025/05/10~2025/11/23

会場:ジャルディーニ(Giardini di Castello)地区、アルセナーレ(Arsenale)地区、他ヴェネツィア市内各所

総合ディレクター:カルロ・ラッティ

公式サイト:https://www.labiennale.org/en/architecture/2025