第二次世界大戦の終結から80年を迎える今夏、8月17日まで東京都写真美術館で開催されていた「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」には会期終盤にかけて多くの人が足を運び、会場は写真や資料、キャプションに目を向ける幅広い層の人々の静かな熱気で溢れていた。「誰かが誰か(何か)を撮った」ものであるはずの写真が付与され、ときに引き剥がされてきたものは何か。長年にわたり、撮影者個人の存在に焦点が当たることのなかった「原爆写真」を、撮影当時の状況の検証やそれらに基づく補記により改めて見つめ直すことを試みていた同展をはじめ、直近の国内の複数の展覧会を参照しながら、戦後から現在に至るまでの日本の写真表現における固有性や匿名性をめぐる状況について、きりとりめでる氏に執筆いただいた。(artscape編集部)

それは誰によって発話・投稿・発表された写真か

東京都写真美術館のコレクション展「トランスフィジカル」のメインビジュアル、安村崇の《湯かき棒とゴム手袋》(1999)と小本章の《90-23》(1990)が対となった広報物を見たとき、清水穰がいうところの「ネオ・コンポラ」★1──安村崇や加納俊介や伊丹豪らによる、撮影が三次元の世界をつねにフラットにしてしまうことについて言及的な作品たち、また世界を二次元にする写真から私たちがあらゆる対象を把握していることを考えさせる構成的な作品への呼称──を正面から扱う展覧会かと思って赴いた。しかし、行ってみるとそうではなく、より射程は広かった。

安村崇《湯かき棒とゴム手袋》(「日常らしさ」より/1999)発色現像方式印画[写真提供:東京都写真美術館]

小本章《90-23》(「Seeing」より/1990)銀色素漂白方式印画 ©Komoto Akira[写真提供:東京都写真美術館]

小本章《90-23》(「Seeing」より/1990)銀色素漂白方式印画 ©Komoto Akira[写真提供:東京都写真美術館]

会場は写真が発明された19世紀から始まる。そこでは初期の写真というものが必ずしも絵画を模倣していただけにとどまらないことを教えてくれる作品が並んでいた。何よりも初期写真を「写真に色が無かった時代」と位置づけることで、過去から現在における写真での色彩の有無を軸に写真表現全体を見比べるためのひとつの視座を設けている。とはいえ会場の空間は有限であり、初期写真から50年ほどを跳躍する時代の筋は、作者が演劇的に構成した対象を撮影する系譜の軌跡を描きながらも、中盤は「写真は映像を扱い、映像は写真を扱う」というポストモダニズムにおけるひとつの潮流に触れ、終盤は写真の物質性──物質としての写真の個別具体性、写真に触れるときの慣習、写真の物理的基盤を語りだす作品──で綴じられる。写真表現の交通整理ともいえる展覧会だった。

東京都写真美術館「総合開館30周年記念 TOPコレクション トランスフィジカル」展示風景[写真提供:東京都写真美術館]

東京都写真美術館「総合開館30周年記念 TOPコレクション トランスフィジカル」展示風景[写真提供:東京都写真美術館]

しかしながら「トランスフィジカル」展は写真の歴史すべてをカバーしようとした展覧会ではない。写真の可能性を探求してきた歴史は、表現か記録かという二項のダイナミクスで大雑把に捉えることができるが、「トランスフィジカル」展は表現、構成的な写真(作者がセットアップを行なった対象を撮影すること)に着目した展覧会だ。また、写真をめぐる実践は、表現か記録かというだけでなく、写真とはどのような機能をもつかを自ら語りだすようなメディア論的な作品も特に1960年代以降、発展してきた。

情報における情動:「KG+」のいくつかの展覧会から

「写真」という言葉が指し示す様態は多岐にわたる。サイネージに流れる静止画、スマートフォンで目にする広告、SNSで流れる画像投稿、コンビニで光沢紙にプリントした思い出。さまざまな支持体を渡り歩くわたしたちがいま目にする画像のほとんどは、半匿名的といっていいだろう。誰が撮影したり制作したのかはわからない。でも、そのイメージをどこで誰が、どのような主体が開示しているのかはわかるといった具合のことである。結果的に、今日の(写真を含む)画像は、それが誰によって発話・投稿・発表されたものであるのかという点に過剰な意味が課されているのである。

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真芸術祭」のサテライトプログラムの公募展「KG+」のなかで(2025年は150を超える展覧会が参加していた)、「どの作品が誰のものか混在させる」という、アノニマスを起点としたキュレーションがいくつか行なわれていたのは、この画像をめぐる状況において必然である。

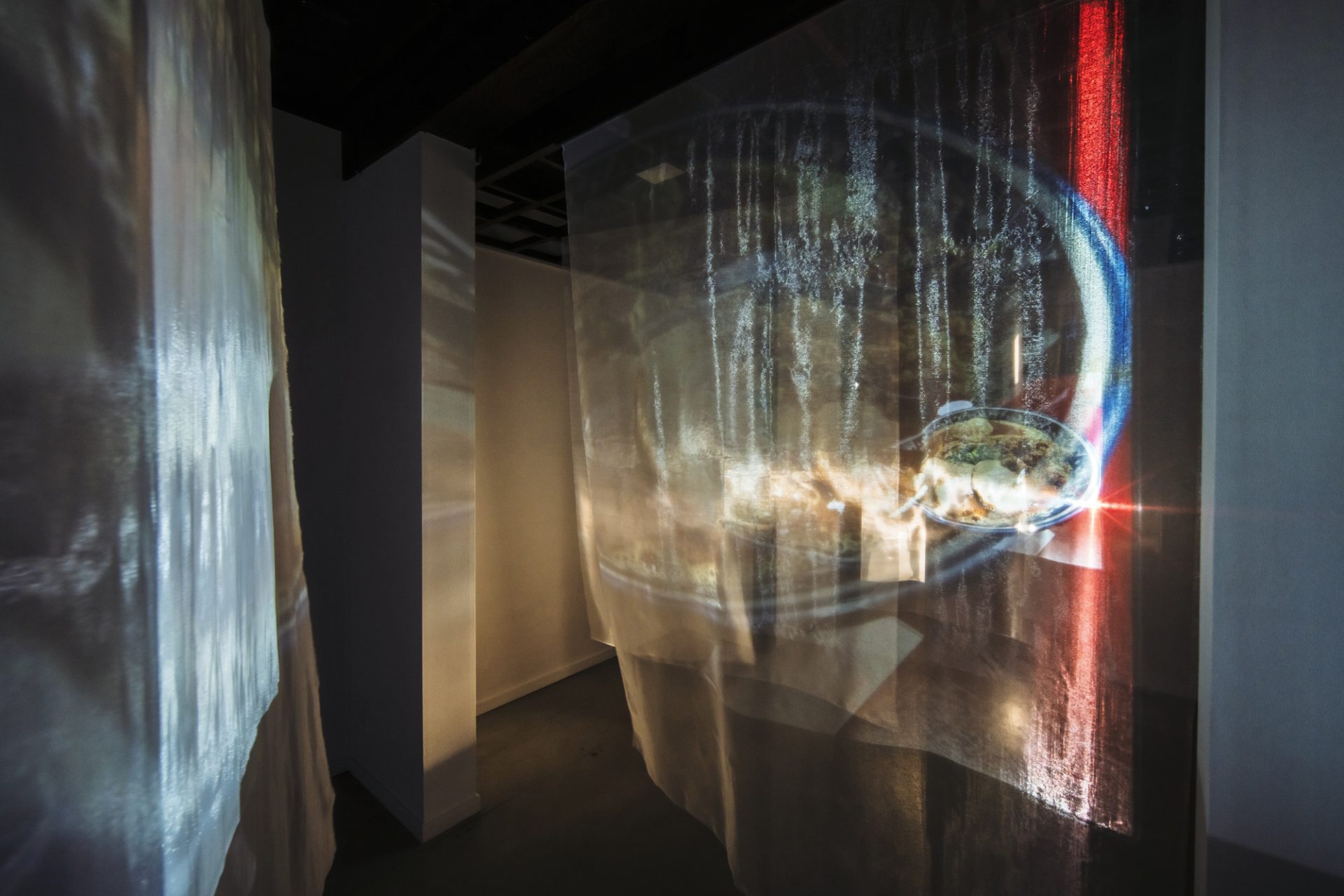

とりわけインスタグラム上で出会ったという近藤央希、上田佳奈、かなまる。による「ゴースト・イメージ」展(会場:ギャラリーヘプタゴン/キュレーション:近藤央希)は作家と作品の対応関係を一切明らかにしていない構成で、スクリーンイメージ★2を主なモチーフとした展覧会だった。会場に入ると風に揺れるオーガンジーのカーテンに人影(人がいたか、影がプロジェクションされていたか、もはやわからない)、その奥からはPCのデスクトップのキャプチャ映像が投影されていた。コマンドウィンドウがデスクトップ表示の半分を占めていて、そこでは無数の「Showing: /Users/ghost_image/Desktop/index/***.jpg」といったような記述が走りつづけ、写真と思しき画像ファイルがどんどんデスクトップに増えていく。

近藤央希、上田佳奈、かなまる。「ゴースト・イメージ」展示風景[Photo: Yoshitaka Orita]

近藤央希、上田佳奈、かなまる。「ゴースト・イメージ」展示風景[Photo: Yoshitaka Orita]

近藤央希、上田佳奈、かなまる。「ゴースト・イメージ」展示風景[Photo: Yoshitaka Orita]

近藤央希、上田佳奈、かなまる。「ゴースト・イメージ」展示風景[Photo: Yoshitaka Orita]

この泉のように湧き出る写真画像群を目の前にして、「ああ、写真作家とは流石。膨大な量を撮りためているのか」と感じそうなものだった★3。しかし、展覧会のなかでこの映像の来歴や作者が一切明示されないからだろうか、写真家でなくとも、いままで撮影した写真の枚数なんて誰もわからないのが現在であり、生涯にわたり見直されることがほとんどないイメージのありふれた状況として映像は立ち現われる。むしろ写真家とはいま、写真を見直すことを己に課す者のことなのだろう。

暗がりを進むとスマートフォンにカメラロールをスクロールし続ける映像が再生され、空中にぶら下がるOHPシートには文字のタイプ画面が投影されている。「追いかけていると、もう遅い」「本が集中して読めない」「本当の自分とは」といった加速的な世界をめぐる言葉が打ち込まれては消され、またタイプされる。

近藤央希による本展のキュレーションが問うのは、写真・イメージといったものが社会においてどのような存在であるか、また、そのメディア論的な写真と人間の相互的な変容の絡まり合いとはどういったものかということにある。また、そういった問題意識を展覧会というフォーマットで扱うときに、「作家名」というものがもたらす、「個人的な行為にすぎない」あるいは「アーティストだから」といった観賞上の体感要因から、展示物を直接的に解き放つ必要があったのだろう。半匿名的なイメージや投稿の流動性自体が会場で再演されていた。

ここで「ゴースト・イメージ」とはいかにパラフレーズ可能か。社会学者の伊藤守がガブリエル・タルドを引きながら述べたように、近年までの情報概念とはあまりにも主知主義的すぎて、情報における情動──情熱や信念や欲求といった非認知的な側面──を見落としており★4、コミュニケーション資本主義と結びついたSNSはそういった前-個体的で前-意識的な(感情未然の状態でライクボタンを押すというような)知覚や情念を刺激するよう構築されている★5、といった指摘から考えられるだろう。

わたしは先に、「半匿名的」というフレーズで展覧会のキュレーションと画像の状況を形容したが、写真画像における半匿名性とは、SNSで誰かから共有される画像の来歴(主知的な情報)はわからずとも、その画像とともにある誰かからの情動は感知できる状態を指すものだ。本展での諸画像がそのSNSの手前にある(展覧会で公開されているものではあるが)、オフラインの画像であることを踏まえると、ゴースト・イメージとは、プラットフォームにおいて情動と連動する以前の画像と言い換えることができるだろう。タイプされては消えていく言葉もまた、情動の刺激が定まる前の言葉の際であり、本展は言葉と画像が今日的に匿名的情報状態を担保できる際を見定める舞台にみえる。

「ゴースト・イメージ」展が半匿名的な状態をキュレーションで作り上げているとしたら、余知嘉と嚴慶文による写真展「採風」(会場:ギャラリーメタボ 105/キュレーション:余知嘉)は、両者の撮影衝動の類似性に端を発している。両者はそれぞれ異なる「南方の小さな町」の出身であり、現在は京都を拠点に活動する。ある日、余は35mmカメラを伴いアイスランドへ、嚴は6×6の中版カメラを抱え北海道へと旅立ったのだが、帰路の後、お互いが撮影した写真を見合わせたところ、それらがきわめて同質的な対象を捉えていたことに両人は驚いた。これをきっかけに余がこの展覧会を嚴に持ちかけ、相互キュレーションが始まった。額は揃えられ、作品に付随したキャプションが一部にはあるが名前は出さない(余の作品にのみ付いていた)。だから、例えばわたしは会場にあるポートフォリオを見て、二人から話を聞いて、やっとそれぞれの作者を知ることになった。

余知嘉、嚴慶文「採風」展示風景[筆者撮影]

余知嘉、嚴慶文「採風」展示風景[筆者撮影]

実際はイメージごとに機材の特性や使い方、撮影地域によって大きな違いがあるのだが、構図を安定させるためのモチーフが低重心で、水平をどこに据え余白を取るかといった画の作り方に共通する意思を感じ、その差異と同質性に目を凝らしたくなる。会場の中心にある机に置かれた「プロセスノート」には、それぞれのカラー暗室での作業意図が記されており、会場を出る頃には両者の作品に対する眼差しが多少肥えて、それぞれのイメージづくりの区別がつくようになっていた。二人は互いの写真を代わりばんこに並べ、半匿名的な展示構成をフックとすることにより、見事に個別具体的な取り組みを観賞者へ届けている。

余知嘉、嚴慶文「採風」展示風景[Photo: Chika Yo, Keibun Gen]

余知嘉、嚴慶文「採風」展示風景[Photo: Chika Yo, Keibun Gen]

一方、千賀健史と林田真季の二人展である「After all」(会場:RPS京都分室パプロル/キュレーション:後藤由美)は、それぞれが匿名的な裏社会の資金源となってきた犯罪を追う作品が対に展示されていた。2階建てである「RPS京都分室パプロル」を効果的に使用し、1階は1990〜2000年代の不法投棄を扱う林田の「Beyond the Mountains」の比重が多くを占め、2階は2010年代以降問題となった特殊詐欺の犯行現場を検証する千賀のシリーズ「HIJACK GENI」で終わる。不法投棄の取り締まりが厳しくなるのと入れ替わりに現われた特殊詐欺といった相関性を示唆するかのように、踊り場を覆う群写真は林と千賀の作品が混在し、作者名がわからない箇所が散見されていた。とはいえ、その写真が何の現場であるかはキャプションに記されているため作者を判断することは可能なのだが、その撮影地の羅列はまるで『日本写真史1840-1945』(平凡社、1971)の写真群のようだった。

千賀健史、林田真季「After all」の展示会場(RPS京都分室パプロル)[Photo: Yoshiumi Haruki]

千賀健史、林田真季「After all」の展示会場(RPS京都分室パプロル)[Photo: Yoshiumi Haruki]

千賀健史、林田真季「After all」展示風景[Photo: Yoshiumi Haruki]

千賀健史、林田真季「After all」展示風景[Photo: Yoshiumi Haruki]

アノニマスという批評基準をめぐって

写真が「アノニマスな記録」である状態を称揚し、議論した動向がある。1968年に開催された日本写真協会(JPS)による「写真100年 日本人による写真表現の歴史」展(以下、「写真100年」)と、先述したその成果物としての『日本写真史1840-1945』だ。本展は50万枚とも言われる写真を精査して作り上げられた展覧会であり、写真家たちの仕事を通覧するものではなく、撮影者不明のアノニマスな写真を多く組織し、史料自体が歴史を語り出すことを目指して構成されている。編集委員は多木浩二、東松照明、内藤正敏、中平卓馬ら戦後の写真家が務め、木村伊兵衛やアマチュアすらも含む戦中の写真家たちに対する総括も行なっている。

写真史家である久後香純が行なった言説分析によると、展覧会と書籍の編纂にあたり当時重要視された「アノニマスな記録」としての写真とは、ニュートラルな客観性を写真に求めたものではなく、内藤においては作者が不在であることにより可能になる記録性であり、中平にとっては山端庸介が撮影した原爆投下後の長崎の写真である。中平は展覧会を振り返りながら、それは表現という自我を超え、その様を撮影し続けたものであり、山端の写真は個別具体的な対象を記録すること以上に、普遍性を獲得しており、このような「アノニマスな記録」としての写真にはひとつの精神の姿勢が必要であるとし、表現、とりわけ絵画への憧れからの決別の必要性を論じている★6。

なかでも多木は本書のなかで、1930年代の日本における(例えば新興写真といった)絵画とともにある表現としての戦前の写真動向、芸術至上主義的表現が、外来からの借り物で無思想なもの(人間の根源的開放を目指した運動としてのシュルレアリスムの政治運動性との乖離)であったがゆえに、時局が進むにつれ、同時期の報道写真と比べたときの有用性のなさを「このようなことをしていて良いのだろうか」と自主規制し、ただ自粛へ向かっていったと痛烈に批判している。しかしながら、新興写真の後に社会的情勢や内的な要請が共鳴して生まれた「報道写真」もまた、「宣伝写真」と意図的に撹乱されながら客観性という近代の幻想、脱イデオロギーの皮をかぶり、体制的イデオロギーに呑み込まれていったと、多木は複数の渦中の評論家や写真家たちのコメントを引用しながら総括した★7。

すなわち、1840-1945年に撮影された写真を編集委員らは複写し、史料たりうるように提示するという「写真100年」展は、帝国日本によるあらゆる写真をファウンド・フォト化する、半匿名化するかのような行為でありつつ、ゆえに、そのときの編纂側の精神、写真を見つめるものとしての写真家、その倫理が次の問題として委員間で議論されていくことになる。このとき、久後が論じる通り、「写真家」の問題へ収斂していくことに、本展を担った戦後派とそこで批判を受けた戦中派──JPSは写真家の地位向上と写真表現の振興を目指す戦中派が立ち上げた団体であり、写真家の権能を示すことを志向するため、戦後派の編集委員と対立的状態となった──の連続性が見て取れる★8。お互いリアリズムを追い求めるわけだが、違いは、だれが真の写真家たるかという線引きの仕方であるとわたしはさらに言い換えてみよう★9。匿名的イメージとしての写真を扱う写真(編纂)家の存在により半匿名的状態となるイメージの責任を担える者、あるいは、戦争責任を恐れあらゆる点で放棄された写真すらも半匿名的なものとして、普遍性へと向かい提示できる者こそが新しい写真家であるという宣言。ここでは誰が撮影したかでなく、何が撮影され、どう提示するかが問題とされていた。このような断罪的な歴史の検証によって「日本写真の歴史」は記名可能な範囲での写真家を中心とした歴史から脱することができた。しかし、このアノニマスな記録として掲載された写真たちは、アノニマスのままで史料として十分なのだろうか。

写真が歴史の証言たりうるために

東京都写真美術館「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」チラシ

「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」(以下、「ヒロシマ1945」展)は5つの報道機関(中国新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送[RCC]、共同通信社)と広島市が写真1532点と映像2点からなる「広島原爆の視覚的資料─1945年の写真と映像」のユネスコへの国際登録が契機となって開催された。『日本写真史1840-1945』のなかで《509 原爆 広島・生き残り。病院に運ばれても水を飲む気力もなく火傷に苦しむ被爆者 (広島日赤病院)(作者不詳)(1945年8月10日)》と掲載されていた写真が、「ヒロシマ1945」展では宮武

ゴザの上に横たわる女性は額から首元にかけて火傷を負っており、目元は癒着しているようだ。もともと身に付けていた衣服はところどころ破れたのだろうか、シャツの上にさらに大きい白いシャツを身に着け、袖はたくし上げられていた。宮武がいる方に、つるりとした左手の甲を向けている。顔を覆う皮膚のただれと、きれいに揃えられた爪がのぞく指。1952年8月6日号の『アサヒグラフ』に「原爆被害の初公開」★10として掲載された写真であり、当時もっとも大衆に衝撃を与えた原爆写真のひとつだ★11。

『アサヒグラフ』掲載時と本展での展示状態はコントラストの具合が同程度であるのに対し、『日本写真史1840-1945』は、上下左右を数センチずつトリミングしているため、床上のゴザという印象は退いて、再撮影でぶれた結果、畳の上に横たわるようでもある。コントラストは強く、『アサヒグラフ』と本展版で感じ取ることができる女性の髪の様相──カメラの右側から光が当たり、どのような毛質か、毛束の流れ──は黒く潰れ、女性の目元を中心に皮膚が焼け盛り上がっている状態がより強烈に迫ってくる。まったく別の臨場感だった。完全な再解釈だと思った。

その場で立ちすくんだという宮武が、《広島赤十字病院に運び込まれた女性》と同時期にどういった写真を撮影していたか。あるいは、撮影したネガフィルムを提出するようGHQに求められるも、自宅にどのような思いで隠し続けたか。「ヒロシマ1945」展では、こういったひとりの人間の状態、時間として写真とその撮影行為が現われてくることになる。

「ヒロシマ1945」展の会場構成は、広島で原爆が炸裂した時間と空間を軸に順々に並べられ、山田精三(1928-)による《きのこ雲(原爆さく烈2〜3分後)》から始まる。夜間中学に通いながら中国新聞社で働いていた山田が、爆心地から6,500m、現在の広島県安芸郡府中町水分峡で撮影したものだ。次は深田敏夫(1928-2009)による《広島陸軍兵器補給廠から撮影したきのこ雲》である。深田は旧制祟徳中を繰り上げ卒業後も動員されていた陸軍兵器補給廠で被爆しながら撮影した。爆心地から2,700mというもっとも至近距離の撮影であった。戦後は土産物屋を営みながら被爆体験を語り継いだ、陸軍船舶練習部写真班であった木村権一(1905-73)による《陸軍船舶練習部から撮影したきのこ雲》、《炎上中の広島市街》、中国新聞社写真部員であった松重美人(1913-2005)による5枚の写真へと続いていく。松重の写真は8月6日の当日、原爆さく烈下の様子を撮影した唯一のネガフィルムとされている。1945年8月6日に、それ以降に何が撮影できていたか、どういった写真がいまに残っているか、それはなぜか。どういった人物がどういった思いで撮影したのか。かれらは後にどうしていったのか。撮影時から時が経てば経つほど知ることが困難になる、誰かが誰かを撮影した写真であるという、当たり前のことから出発して写真を見ることを、本展は可能にしている。

《罹災証明書を書く警察官》松重美人撮影、中国新聞社所有、日本写真保存センター管理

本展を監修している西本雅実は2014年のインタビューで、原爆写真について撮影者が長期にわたり重要視されてこなかったと述べている。しかし、そういったなかで、西本は資料収集や調査を進め、広島在住の写真家である井手三千男の協力により原爆写真の鑑定を重ね、個別の写真に対する説明を深めていった。それまで各所で史料としてノークレジットで使用されてきた写真を、健在だった撮影者や遺族と原爆資料館と中国新聞社で覚書を結び、使用について取り決めを明確化することにしていった。西本は言う。「原爆写真が撮られ、残ったのは、ほとんど個人の意志だといっていい。被爆という未曾有の事態の中で撮り、敗戦後は軍の焼却命令や、進駐してきた米軍の接収に抗い、個人が密かに残したわけです」★12。

写真が歴史の証言たりうるためには、そこには一体どのような行為の積み重ねが必要なのだろうか。「写真100年」展が「アノニマスな記録」という概念とともに、表現や作者性の

★1──清水穣『デジタル写真論』(東京大学出版会、2020)p.27を参照のこと。

★2──スクリーンイメージとは、動画・静止画にかかわらず「視覚的な保存」「スクリーン上の付置の固定」「スクリーンの正面からの撮影」を意味する言葉であり、この枠組みだとAI生成画像も写真もスクリーンで固定化されたものとして等しく論じることが可能だ(以下を参照のこと:Winfried Gerling, Sebastian Möring, Marco De Mutiis,eds., Screen Images In-Game Photography, Screenshot, Screencast, Kulturverlag Kadmos, 2022.)。

★3──竹久直樹による展覧会「スーサイドシート」(2022年4月29日~5月22日、デカメロン[東京都])と対比的な展示と捉えることも可能だろう。

★4──伊藤守『情念の社会学』(青土社、2017)p.186

★5──同上、p.202

★6──久後香純「『アノニマスな記録』としての写真──1960年代後半から70年代前半における写真のリアリズムについて」(『映像学 108巻』日本映像学会、2022、pp.122-143)

★7──多木浩二「戦争の記録Ⅱ」(『日本写真史1840-1945』平凡社、1971、pp.436-437)

★8──久後香純「『アノニマスな記録』としての写真──1960年代後半から70年代前半における写真のリアリズムについて」(『映像学 108巻』日本映像学会、2022、pp.134-137)

★9──多木による1840-1945年の写真の位置づけは以下の通りである。「この100年にわたる表現は、決して成熟した人間的表現に達しておらず、精神的な行為としてみれば、かなり低い次元にあったことを考えると、これらの対象は意識的な表現のレベルだけで考えるよりも、社会現象として扱う方が適切だと思われる部分も少なくはない。(中略)それは単なる過小評価ではないのである」(「はじめに」、『日本写真史1840-1945』p.349)。なにが真の表現/写真であるかという問題設定は、この多木による過去の写真の積極的な過小評価をどう考えるかという問題につながる。

★10──原爆被害写真自体の国内公開は必ずしも1952年が初出ではない。「ヒロシマ1945」展でも示されている通り、1946年『夕刊ヒロシマ』には松重や山田による同展出典の写真が掲載されている。また、外国人向けに制作された1949年の『LIVING HIROSHIMA』(発行者:田中嗣三)には大木実、菊池俊吉、木村伊兵衛が1947年に撮影した広島が掲載されている(表紙は林重男が1945年10月に撮影した被爆市街地)。

★11──当時の反響はすさまじく、同誌は60万部を売り上げている。以降数年間、さまざまな雑誌記事や編集後記でその衝撃が取り上げられた。例えば野村宏はこの『アサヒグラフ』を見た個々人が、いても立ってもいられななくなり「原爆展」を開催し、広く周囲に原爆の惨状を伝えようとしていたことを記述している(野間宏『思想と文学』未来社、1954、pp.166-168)。ただし、農村部では必ずしも本誌が読まれていたわけではないと松丸志摩三が記述している(『農民は都会人にうったえる』、新評論社、1953、p.214)。当時の同誌に対する反応については、また別稿の機会をもちたい。

★12──笹岡啓子(聞き手・構成)「広島原爆写真を追って─西本雅実インタビュー」(『photographers’ gallery press no.12』photographers’ gallery、2014、p.49)

総合開館30周年記念 TOPコレクション トランスフィジカル

会期:2025年7月3日(木)〜9月21日(日)

会場:東京都写真美術館 3F展示室[東京都]

公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5071.html

近藤央希、上田佳奈、かなまる。「ゴースト・イメージ」(KG+)

会期:2025年4月25日(金)〜5月5日(月)

会場:ギャラリーヘプタゴン[京都府]

公式サイト:https://kgplus.kyotographie.jp/exhibitions/2025/hiroki-kondo-kana-ueda-kanamaru/

余知嘉、嚴慶文「採風」(KG+)

会期:2025年5月3日(土)〜5月11日(日)

会場:ギャラリーメタボ 105[京都府]

公式サイト:https://kgplus.kyotographie.jp/exhibitions/2025/chika-yo-keibun-gen/

千賀健史、林田真季「After all」(KG+)

会期:2025年4月12日(土)〜5月11日(日)※4月21〜25日休館

会場:RPS京都分室パプロル[京都府]

公式サイト:https://kgplus.kyotographie.jp/exhibitions/2025/kenji-chiga-maki-hayashida/

※KG+について:

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真芸術祭のサテライトイベントとして、2013年よりスタートした公募型フォトフェスティバル。毎年春に行なわれ、13回目を迎えた2025年は、300人以上のアーティストが参加し、市内各所約120会場で150を越える展覧会が開催された。

会期:2025年4月12日(土)〜5月11日(日)

公式サイト:https://kgplus.kyotographie.jp/

被爆80年企画展 ヒロシマ1945

会期:2025年5月31日(土)〜8月17日(日)

会場:東京都写真美術館 B1F展示室[東京都]

公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5175.html

関連レビュー

竹久直樹「スーサイドシート」|きりとりめでる:artscapeレビュー(2022年06月01日号)