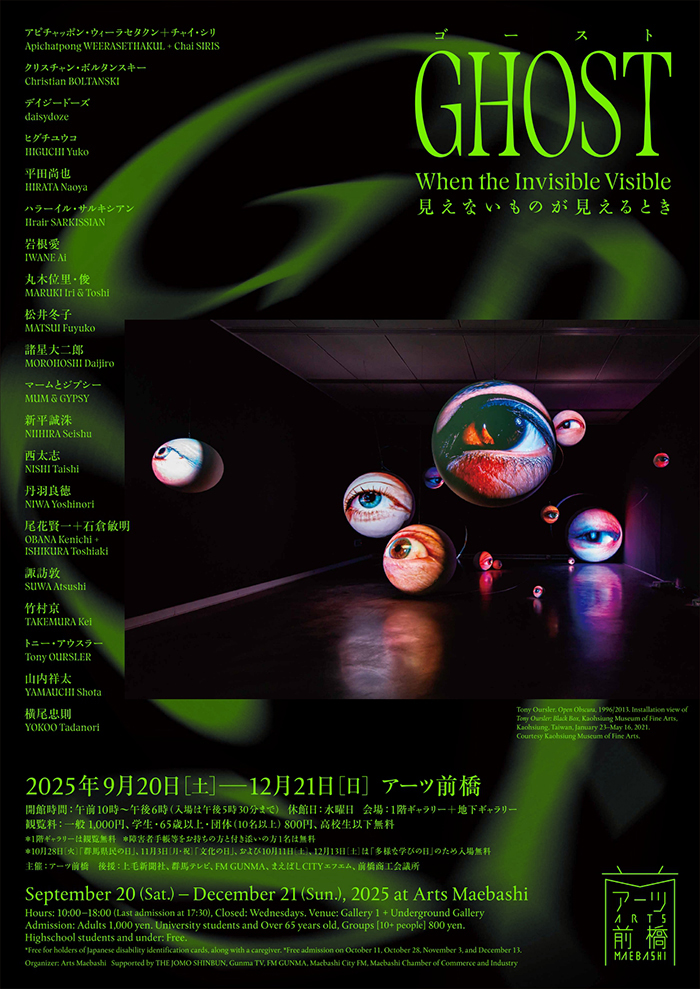

会期:2025/09/20~2025/12/21

会場:アーツ前橋[群馬県]

公式サイト:https://artsmaebashi.jp/?p=21842

「ゴースト 見えないものが見えるとき」はアーツ前橋にて開催された企画展である。岩根愛、丹羽良徳、ハラーイル・サルキシアン、尾花賢一+石倉敏明、諸星大二郎、ヒグチユウコ、平田尚也、松井冬子、新平誠洙、丸木位里・俊、竹村京、西太志、クリスチャン・ボルタンスキー、横尾忠則、諏訪敦、アピチャッポン・ウィーラセタクン+チャイ・シリ、トニー・アウスラー、マームとジプシー、山内祥太、daisydozeら20組による作品が展示されている。

まずは、これら多様な作家をまとめる「ゴースト」というキーワードについて見ておきたい。本展のステートメントでは、「亡霊(ゴースト)のように立ち上がるイメージは、過去と未来をつなぐメディアになりうるのではないでしょうか。過去の歴史に対する批判、現代という時代の見直し、そして、未来への可能性。不確かなそれらのヴィジョンは曖昧で茫洋とした姿で立ち現れながらも、我々に新しい議論と多様な気づきをもたらしてくれることでしょう」と述べられている。かつて諏訪春雄は「幽霊は人間であったものが人間のかたちをとって出現したものである」としたが、本展のゴーストはもっと広い射程を持った言葉として運用されている。歴史・文化・政治といったものを媒介として立ち上げられる過去。それらと地続きでありながらも不確かな未来の予感。いずれもが等しく、ゴーストとしてたゆたっている。いわばここに現われるゴーストとは、文字通りの「地に足のつかない」ものすべてなのである。

あるいは近年の表現全般における、ホラーへの関心の高まりを指摘することも必要だろう。例えば、モキュメンタリーを筆頭とするトランスメディア的なホラー作品の隆盛は著しく、一部では実空間での展示へも展開されている★1。私たちの現実認識への強い侵襲性を帯びたこれらのフォーマットは、(例えば目[mé]の作品に代表されるような)現実の異化作用に焦点を当てたインスタレーションとも、ゆるやかな連続性を持っているだろう。

一方でこれらは、2010年代における思弁的実在論周辺の盛り上がりから連綿と続く、非人間性の極端な追求とも紐付けられる。人類以前、あるいは人類以後といった、超長期的な過去/未来に立ち現われるゴースト。人間的なパースペクティブの破壊のために挿入されたこれらの外部性は、テクノロジーの加速と密接に結びつきながら、非人間性への憧憬とも呼ぶべき美学的なムードへと結晶化していった。現代におけるその顕著な表現が、リミナルスペースだ。2020年代に広まったインターネット的な美学であるリミナルスペースは、土地や歴史といったリファレンスから切り離された空間であり、いわば場所のゴーストである。それゆえ、そこには参照先を持たない機能不全なノスタルジーだけが充満している。これは本展において特に、後述する山内祥太や平田尚也の作品に強く見られるものだろう。

しかし、本展が上記のような広義の「未知なるもの」を対象とするのであれば、死者の霊に焦点を置いたニュアンスを持つ「ゴースト」というワードには、一抹の座りの悪さを覚えてしまう。例えば、展示全体を包む退廃的なロマンティックさを含め、より抽象的で詩的な“phantom”といった語も提起しうるだろう。もちろん、広く一般に訴求するためのワードとして「ゴースト」が選ばれたと見ることはできるのだが、そのうえでもう少し考えておこう。本展ディレクターの南條史生は「『ゴースト』という概念は(中略)目に見えないもの、消えたもの、取り残されたもの、あるいは現在に忍び寄る過去の気配や未来の可能性の隠喩として捉えることができる。」と述べている。しかし、ゴーストとは何かの隠喩として現われるものではなく、むしろそうした比喩の力そのものではないだろうか。比喩とは、未知を既知へと投影するための技術であると同時に、既知であったはずのものをいつの間にか未知へと接続してしまう触媒でもある。私たちはゴーストの正体が枯尾花であったことに安堵すると同時に、一体何が、単なる枯尾花に未知なるものを媒介させたのかを恐れる。ゴーストが何かをほのめかすのではない。そこになにかを読み取らずにはいられない私たちの認知システム自体がすでに、制御不能なゴーストなのだ。ここにおいて「ゴースト」というワードは、過去から未来にまで広がる未知なるものたちを示すと同時に、それらを知覚する私たち自身の霊性こそを、強く意識させる効果を帯びている。

さらにタイトルを見ていくならば、副題の「見えないものが見えるとき」にも引っ掛かりを覚える。この文末の「とき」とは一体いつなのだろうか。そのまま考えれば、「ゴースト」が現われる「とき」ということになる。それは展示作品との出会いの瞬間にほかならず、すなわち鑑賞体験そのものを指していると言っていいだろう。言い換えれば、本展は「ゴースト」の召喚行為としてのキュレーションを示しているというわけだ。しかし先に見たように、本展の「ゴースト」とは時間軸のなかにあまねく広がった存在であり、それ自身が私たちの時間感覚を撹乱するものである。過去のゴーストと未来のゴーストに同時に出会うとき、私たちはその「とき」をどこに位置付けるべきかを見失う。私たちの体感する「とき」=現時点は、過去から見た未来、あるいは未来から見た過去として相対化され、それ自身がゴーストとして漂いはじめる。

このように、本展は「ゴースト」と出会う「とき」を演出しているが、実際にはそのなかを巡るにつれて、「ゴースト」と「とき」の輪郭は変質していく。では具体的に、本展ではどのようなゴーストとの出会いがつくられていたのか。いくつかの展示作品を巡りながら見てみよう。

(後編へ)

鑑賞日:2025/10/05(日)