会期:2025/09/20~2025/12/21

会場:アーツ前橋[群馬県]

公式サイト:https://artsmaebashi.jp/?p=21842

(前編より)

エントランスからつながる一階の展示空間には、写真と映像──どちらも、近代以降におけるゴーストの依代としては典型的なメディアである──に焦点を当てた作品が並ぶ。まず現われるのは、岩根愛による写真作品シリーズ「KIPUKA」だ。これは、ハワイと福島を巡る歴史を盆踊りを通じて接続するものであり、福島からの移民労働者の家族写真をサトウキビ畑に投影した様子が、さらにカメラによって撮影されている。密集した細長いサトウキビの葉の表面に映し出される人物のイメージは、予期せぬズレや歪み、断絶を伴って変形し、かえってその面影だけを際立たせている。そして、葉ずれとともに揺らぎ続けていくそれらの儚いイメージが、岩根のコントラストの強い写真によって克明に焼き付け直される。本作では、この写真と光、そして被写体となる物質の間を巡るメディア的な翻訳の応酬が、移民の歴史やそれとともに変形しながら伝播する盆踊りの姿へと重ね合わされている。

岩根の作品はいわば、写真の写真の写真……といった入れ子構造をとっている。これを「ゴースト」というテーマに引きつけたときに思い出されるのが、コティングリー妖精事件である。これは、1917年にイギリス・コティングリーに住む少女二人が撮影した、妖精の写真を巡る騒動である。コナン・ドイルをはじめとする多くの人々がこれを本物と信じたが、実際には妖精の絵を切り抜いて森の中に配置・撮影した捏造写真に過ぎなかった。きわめて原始的な合成手法だが確かに、その写真には、現実感と虚構性がなんとも切り分けがたいバランスでせめぎ合う独特の緊張感がある。一体それは、どこからやってくる質感なのだろうか。

かつて映画監督の高橋洋は、黒沢清『降霊』(2000)に登場する、引き伸ばした少女の写真を使ったショットが、実際の霊能者から「もっとも本物の霊の見え方に近い」と評されたというエピソードを引用し、コティングリーの妖精写真から続くゴーストの平面性と、そのえも言われぬ本物らしさについて語っている★2。平面としてのイメージが半ば無理矢理に物質へと乗り移ることで、ゴーストは現われる。それはまた別の平面へと投影され、その往還がゴーストを伝播させる。この観点は本展における、漫画(諸星大二郎)やポスター(ヒグチユウコ)といった表現にも接続している。インク、カラー、写植、トーンといった無数のメディウムを重ねてつくられた(半)立体物としての原画が、大量印刷物という平面に投影され、誰も与り知らぬ場所へと広がっていく。それはまさに、ゴーストの出現と拡散のプロセスであろう。

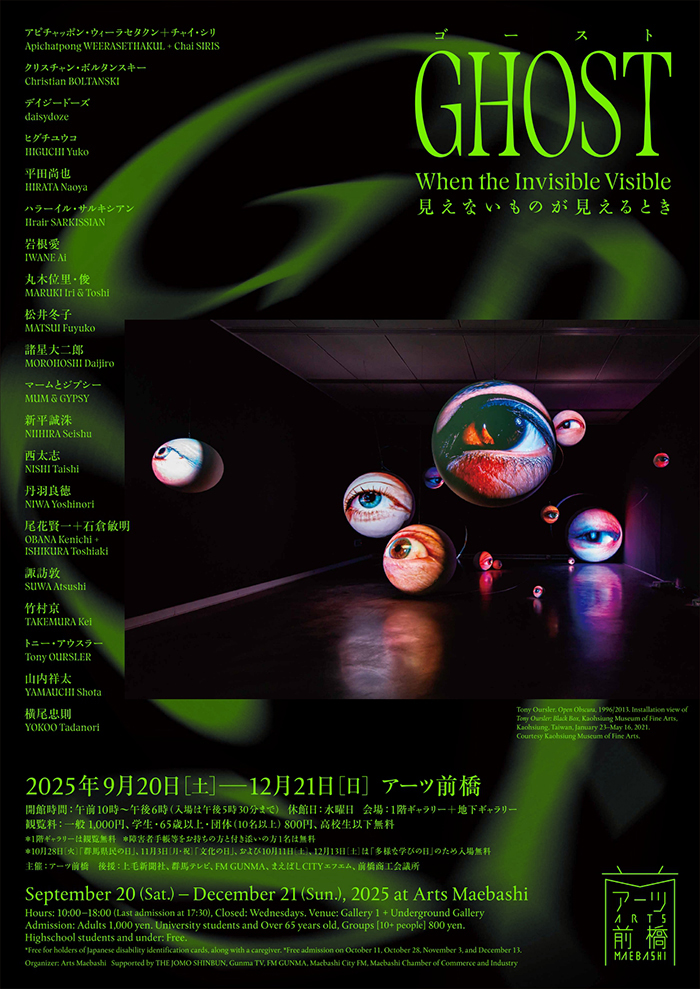

イメージはどのように物質へと憑依するのか。高橋は自作においても、こうした観点にもとづく実験を多く繰り返している。例えば『ザ・ミソジニー』(2022)の作中では、プロジェクターによる投影を用いて、役者の顔に炎や他人の表情が浮かび上がるという演出を行なっている。役者の表情と映像のズレが醸し出す、存在と非在の中有。こうした、オブジェクトと視覚の位相のグリッチによって表現される宙吊りにされた物質性こそはまさに、トニー・アウスラーから続くメディアアートの系譜とも響き合って見える。

この「憑依としての投影」は、本展において、さらにかたちと手法をズラしながら変奏されていく。例えば、諏訪敦は、舞踏家・大野一雄による舞台《ラ・アルヘンチーナ頌》をパフォーマー・川口隆夫が再演する様子をモデルとした油彩画を展示している。キャンバスに現われるのは、他者を演ずる=投影することを幾重にも重ね合わせた「誰のものとも知れない肉体」であり、それは多重露光めいたイメージとしてその喧騒を裡に留めつつ、筆致を積層することで描かれる油彩というメディウムを通じて、手法的にも再演されている。そういえば、大野が《ラ・アルヘンチーナ頌》のインスピレーションを得たのは、アルヘンチーナに関する資料の中にあった彼女の写真に「一緒に踊ってください」と語りかけられたことがきっかけだったという★3。薄暗い舞台の中に浮かび上がる大野の動きを、写真から切り抜かれたアルヘンチーナと踊る姿として解釈するとき、そこにはコティングリーで妖精と戯れる少女たちのイメージが遠く反響している。

あるいは、人類滅亡後の未来世界を描いた山内祥太の大規模インスタレーション《Being… Us?》では、また異なる憑依=投影の側面が取り上げられる。吹き抜けの大空間には砂山が点在し、それらのあちこちに、節足動物やサル、リス、人類の面影を残した異様なヒトガタなどが散らばっている。中央にはモノリスめいた巨大なディスプレイが立ち、時折、AI生成による映像を灯す。そんな空間の中には、光や音を介してコミュニケーションを行なう不可知の存在がいるらしく、展示空間の照明や音響、モノリスの間を飛び回りながら、それらへ気ままに憑依してまわっている。

ここで印象深いのは、実物大でつくられた未来世界の奇妙なリアリティレベルである。明らかにぬいぐるみであるサルやリス、プラモデルのような節足動物、細部までつくりこまれたヒトガタなど、そのちぐはぐとした存在たちは同一の地表に生きているようには見えない。その様子ははじめから、博物館などにおける再現ジオラマのパロディとしてつくられているかのようだ。加えて、モノリスの映像を制御していると思わしき小型のディスプレイが剥き出しで配置されるなど、本作は自身がインスタレーションであることを隠さない。それはすなわち、本作の構成要素すべてが憑依のためのヴォイドであることをほのめかしている。いわば本作の空間は、先述したリミナルスペースの空虚さ・寄る辺なさそのものを、ゴーストの依代として解釈しているのだ。ここまで見てきた本展の展示作品が、ゴーストの憑依=投影それ自体の技術にまつわる実践として解釈できるのに対し、山内の関心は憑依を受け止める依代の側に寄っているように見える。テクノロジーによって、ゴーストの憑依が実現しつつある現在。それはすなわち、ゴーストを駆動する比喩の力の喪失を意味する。山内はそうした時代の潮流を受け止めつつ、比喩そのものの再構築を模索していると言えるだろう。

山内と同様、テクノロジーへのまなざしが強く見られる作品として、平田尚也によるVRが挙げられる。これは、3Dオブジェクトに満たされた広大な廃墟めいた空間の中を移動する、という体験なのだが、その視点は無重力状態にあるかのように慣性にしたがって漂い、回転し続けている。本作におけるゴーストとは、物質性の亡霊としての3Dデータであると同時に、その狭間をたゆたいながら自己の境界を喪失していく鑑賞者そのものでもあるわけだ。平田は、3DCGを用いた彫刻制作において、オブジェクトが原則的に厚みを持たないポリゴンであることをたびたび強調する。なかでも平田の特徴は、その厚さゼロの表面こそが、私たちが感得する「そのものらしさ」の核であるという直観にあるだろう★4。平田の視点においては、ゴーストは依代内部のヴォイドに降りるのではなく、その表面にへばりつく。ここにおいて、ゴーストの投影を巡る本稿の議論は拡張される。すなわち、私たちがふだん感じている世界の「そのものらしさ」すべてが、ゴーストの投影のフレームで解釈できるのではないかということだ。

最後に、丹羽良徳の展示作品について触れておこう。《モスクワのアパートメントでウラジーミル・レーニンを捜す》は、モスクワで作家自身が調査を行ない、市井の人々が持つレーニンに関する痕跡──胸像、メダル、切手、思い出など──を収集するさまを記録した映像作品である。レーニンによるソ連統治時代を直接体験した人々がほとんどいなくなった現代において、その亡霊=ゴーストがいかに国民に受け継がれているのかを明らかにしようというわけだ。映像の中盤、丹羽は騎馬警察に声をかけるも「レーニンにまつわる物品などない」と断られてしまう。祖父母の品などもすべて捨ててしまったのか、と尋ねる丹羽に対して、警察はこう答える。「何で捨てるか?ただ、消え去っただけだよ!」。

ゴーストは自から現われ、自から消え去っていく。一説によると「足のない幽霊」という表象はもともと、幽霊が消えていく瞬間を絵画表現に落とし込んだ結果として確立されたのではないかという★5。ゴーストとは常に現われ続け、消え続ける運動そのものに与えられた名である。ゆえにそれらは常に、ドキュメンタリーとしてのみ認識されるのだ。

鑑賞日:2025/10/05(日)

★2──稲生平太郎、高橋洋、武田崇元『映画の生体解剖✕霊的ボリシェヴィキ: 霊・物質・言葉』映画の会、2018

★3──大野一雄『大野一雄 稽古の言葉』フィルムアート社、1997

★4──『美術手帖』2025年10月号、161頁

★5──加治屋健司「日本の中世及び近世における夢と幽霊の視覚表象」『広島市立大学芸術学部芸術学研究科紀要』広島市立大学芸術学部、2011、URL=https://cir.nii.ac.jp/crid/1050859536460527104