2025年04月12日掲載

児島善三郎 松を描く

丘の上APT/兒嶋画廊

- 会期

- 2025年04月26日~2025年06月08日

カルーセル

-

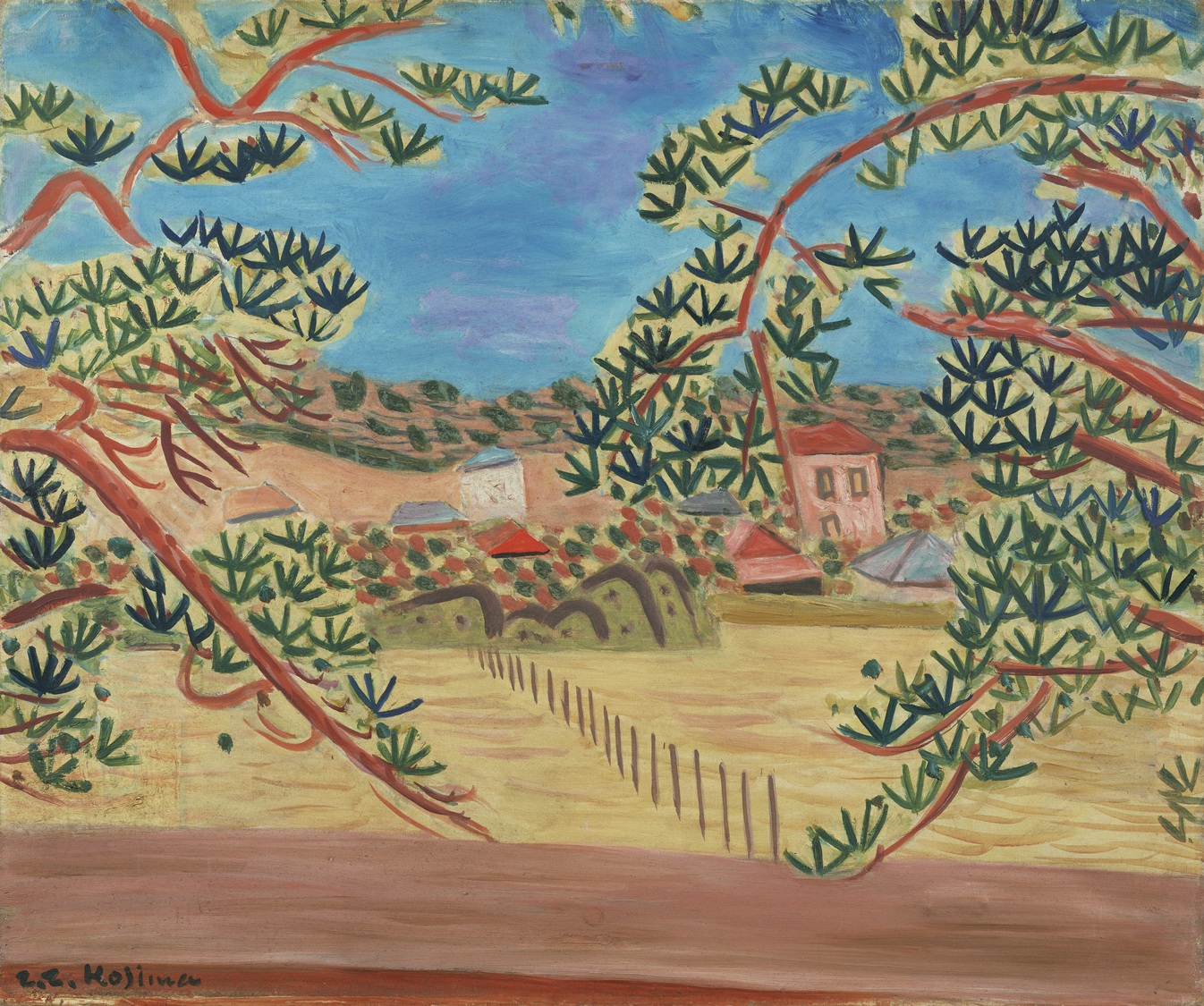

松が枝 Pine Branches 1934 油彩 Oil on canvas 60.0×72.7cm

-

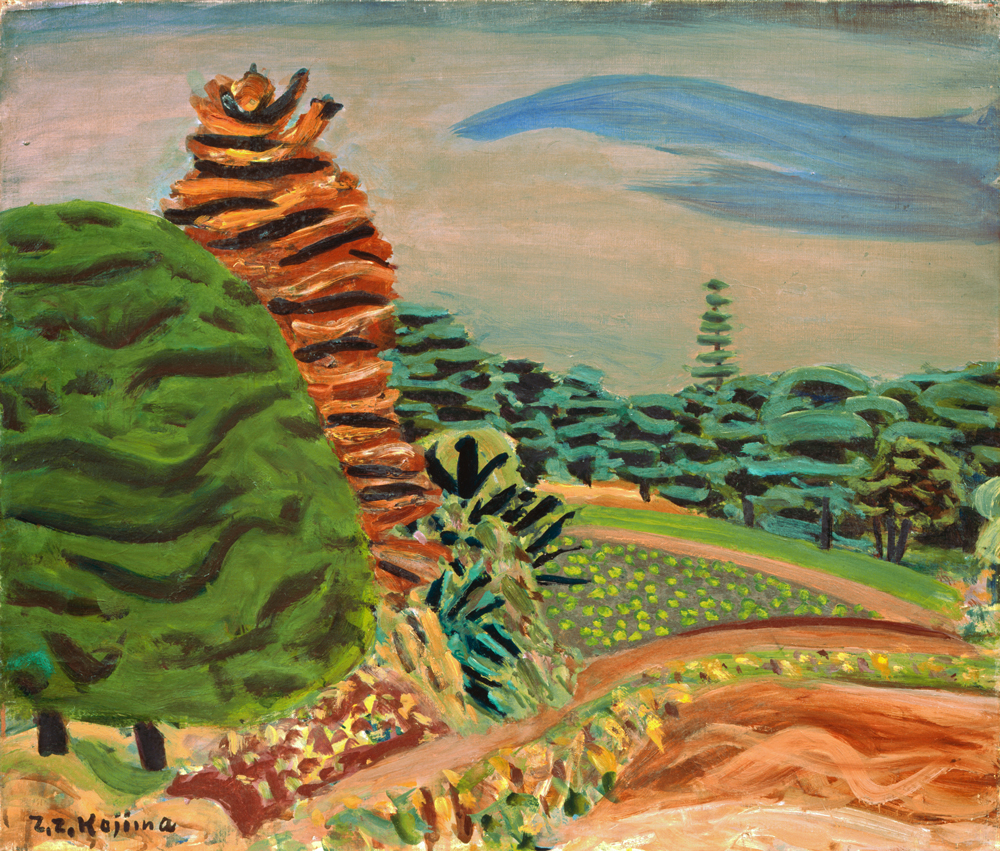

風景 Landscape 1936 油彩 Oil on canvas 18.9×24.0cm

-

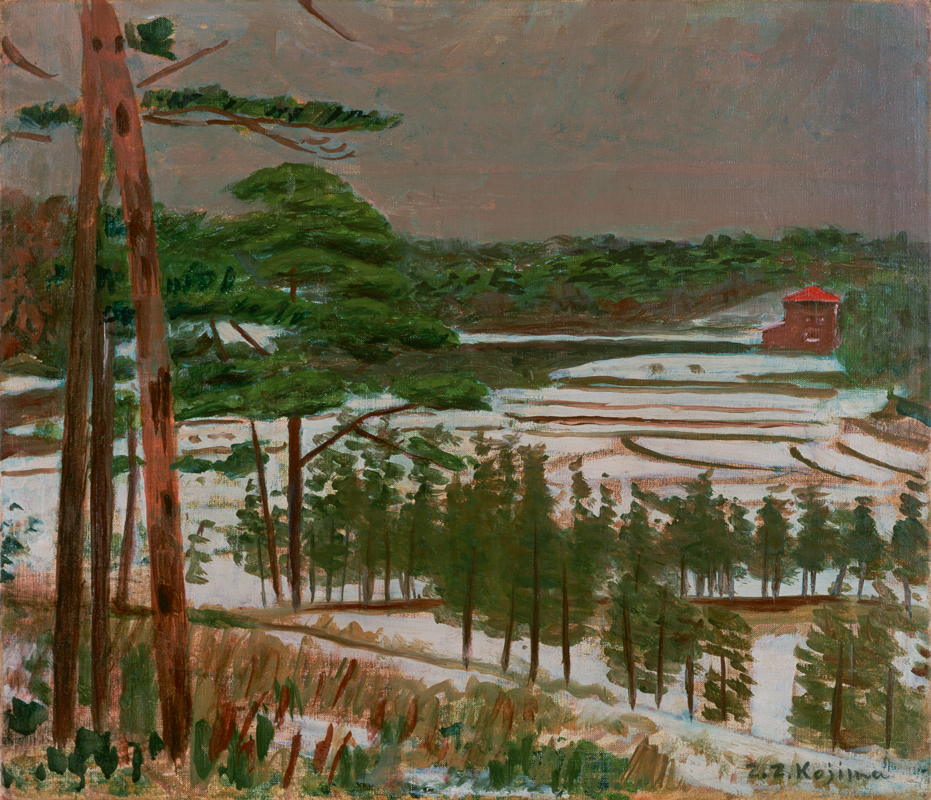

松籟 Rustling Pines 1938 油彩 Oil on canvas 60.4×45.4cm

-

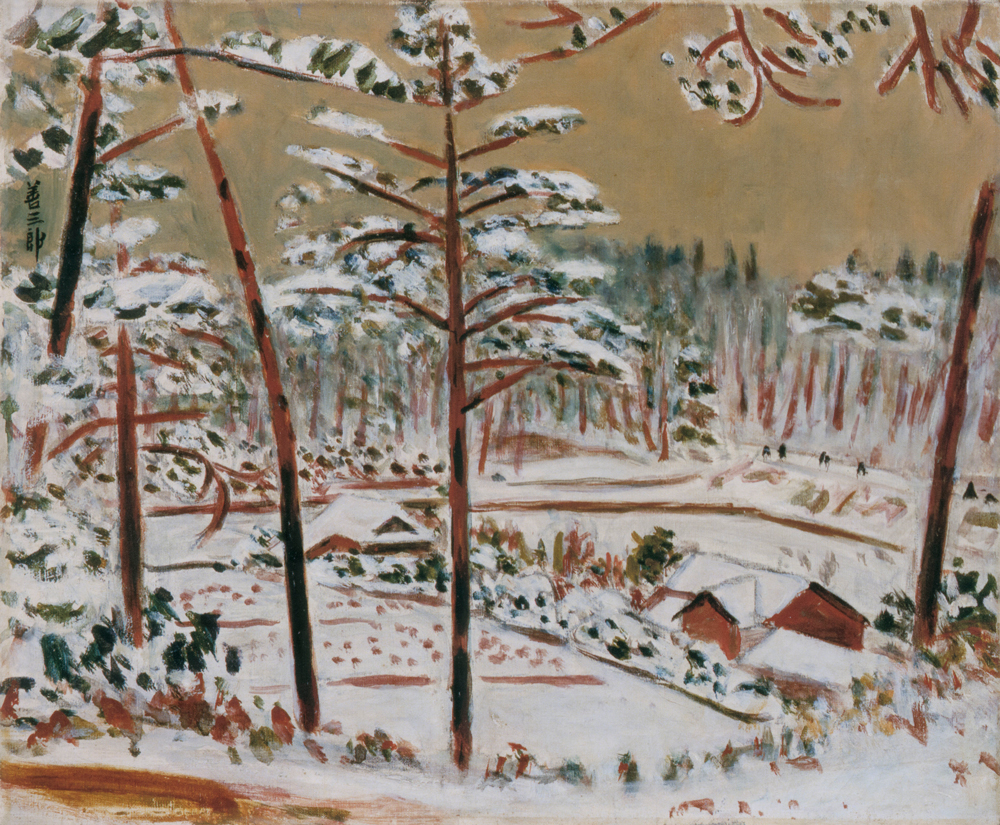

松 Pine Trees 1936 油彩 Oil on canvas 23.6×53.0cm

-

冬の白田 Winter Field 1936 油彩 Oil on canvas 45.5×53.0cm

-

風景 Landscape c.1938 油彩 Oil on canvas 22.5×53.0cm

-

秋の丘 Autumn Knoll 1939 油彩 Oil on canvas 45.5×53.0cm

-

秋日 Autumn Day c.1941 油彩 Oil on canvas 45.5×53.0cm

-

国分寺雪景 Kokubunji in the Snow 1942 油彩 Oil on canvas 45.5×53.0cm

-

雪景 Snow Scene 1946 油彩 Oil on canvas 37.9×45.5cm

-

国分寺風景 Kokubunji 1948 油彩 Oil on canvas 50.0×60.6cm

-

松 Pine trees c.1939 油彩 Oil on canvas 23.7×32.9cm

-

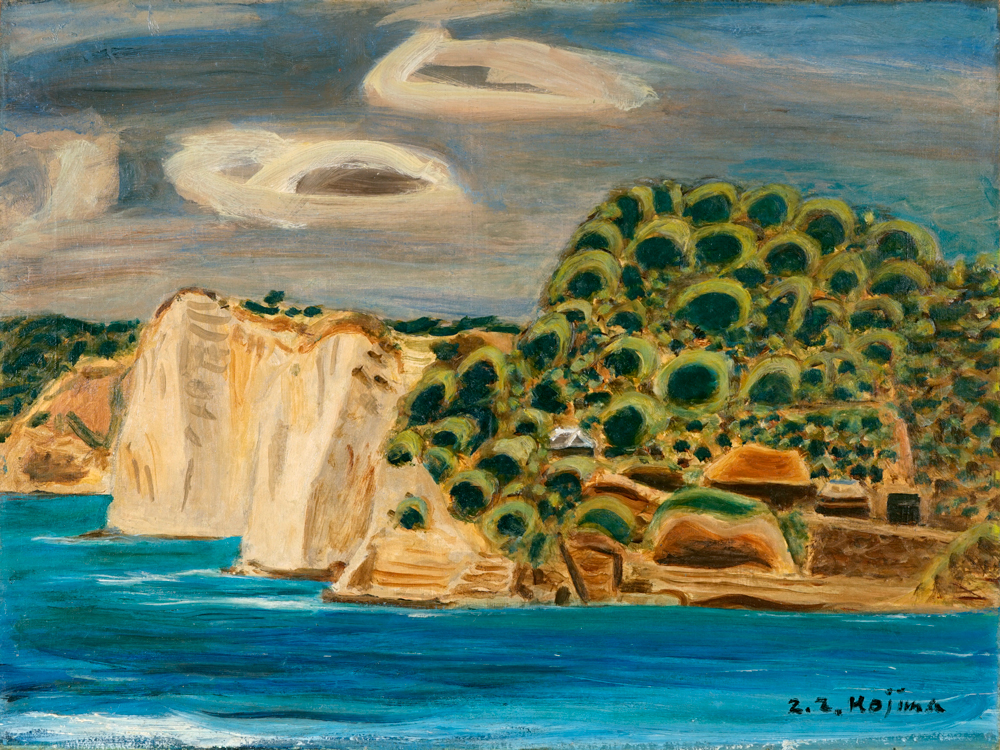

海と崖 Sea and Rocky Cliffs 1936 油彩 Oil on canvas 45.5×60.0cm

-

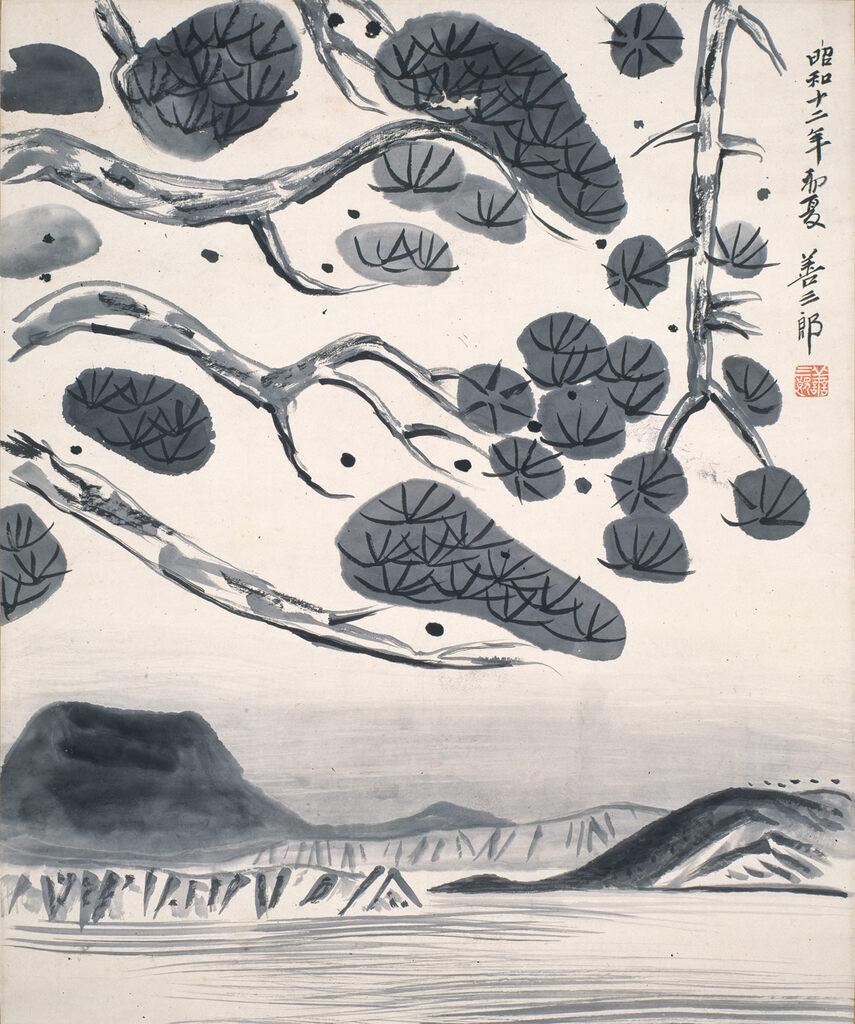

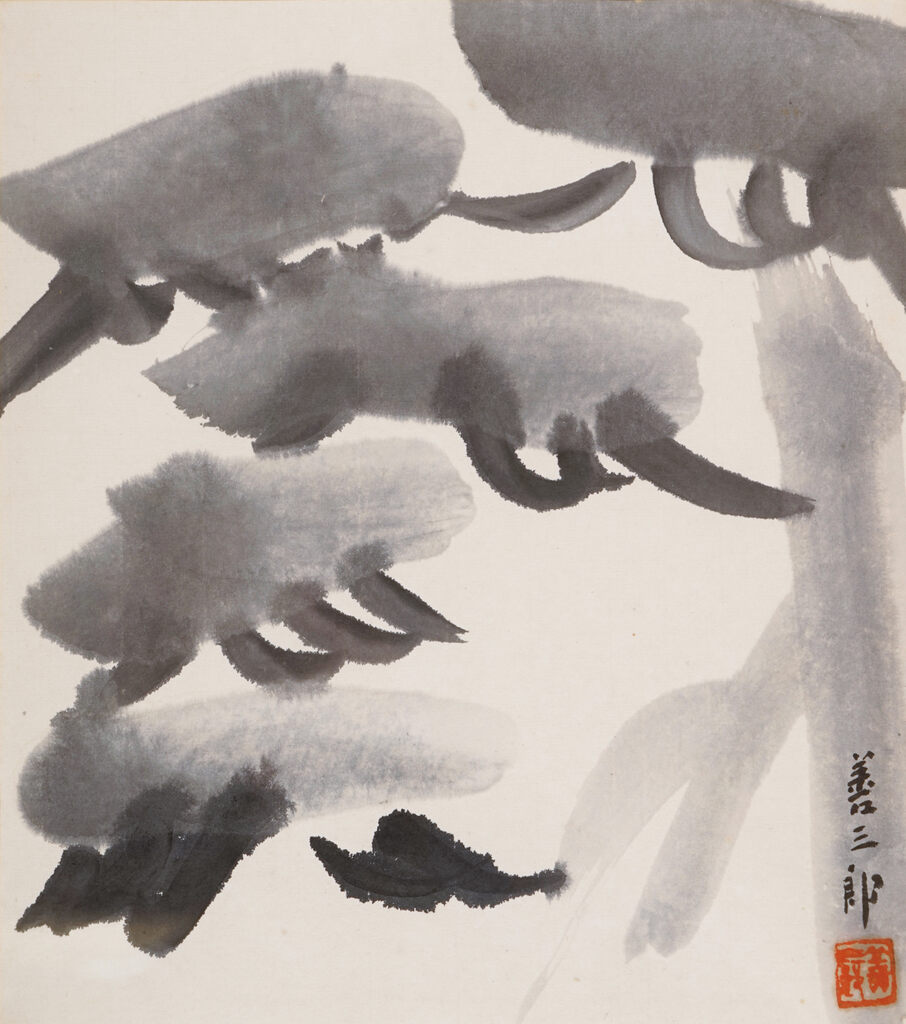

瀬戸の松 Pine Trees in Seto 1937 水墨 Chinese ink on paper 68.8 x 56.5 cm

-

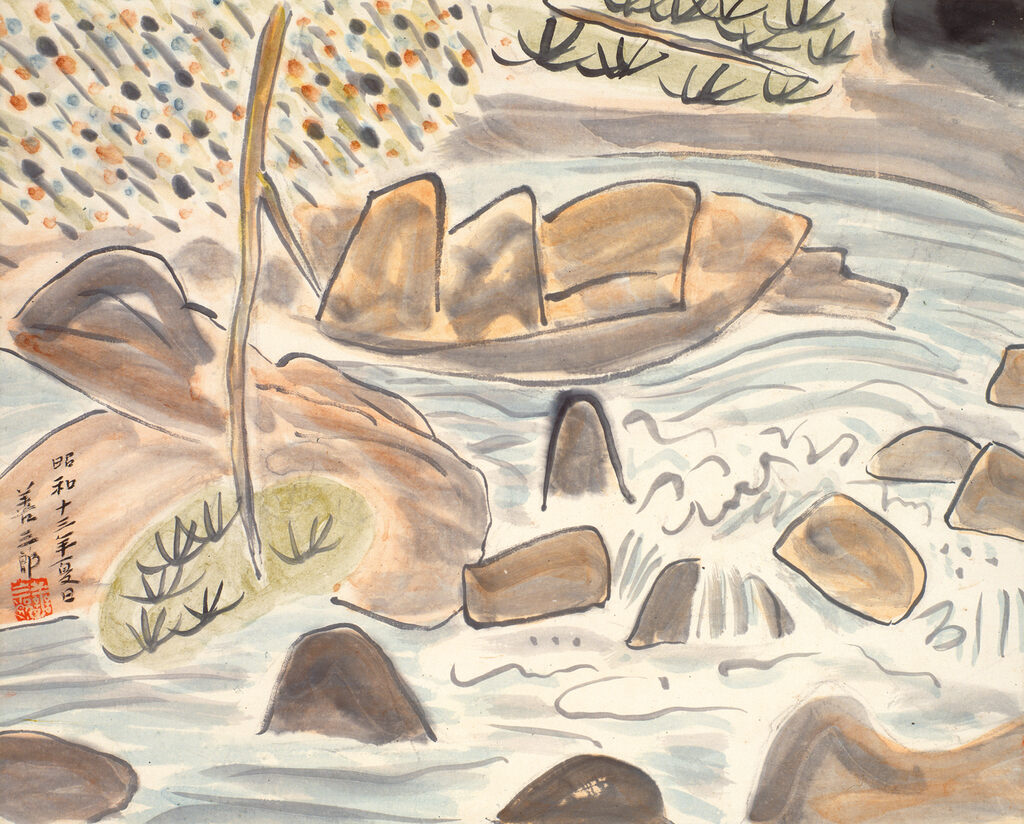

渓流 Mountain Stream 1938 水墨・水彩/紙 Chinese ink and watercolor on paper 43.2×53.8cm

-

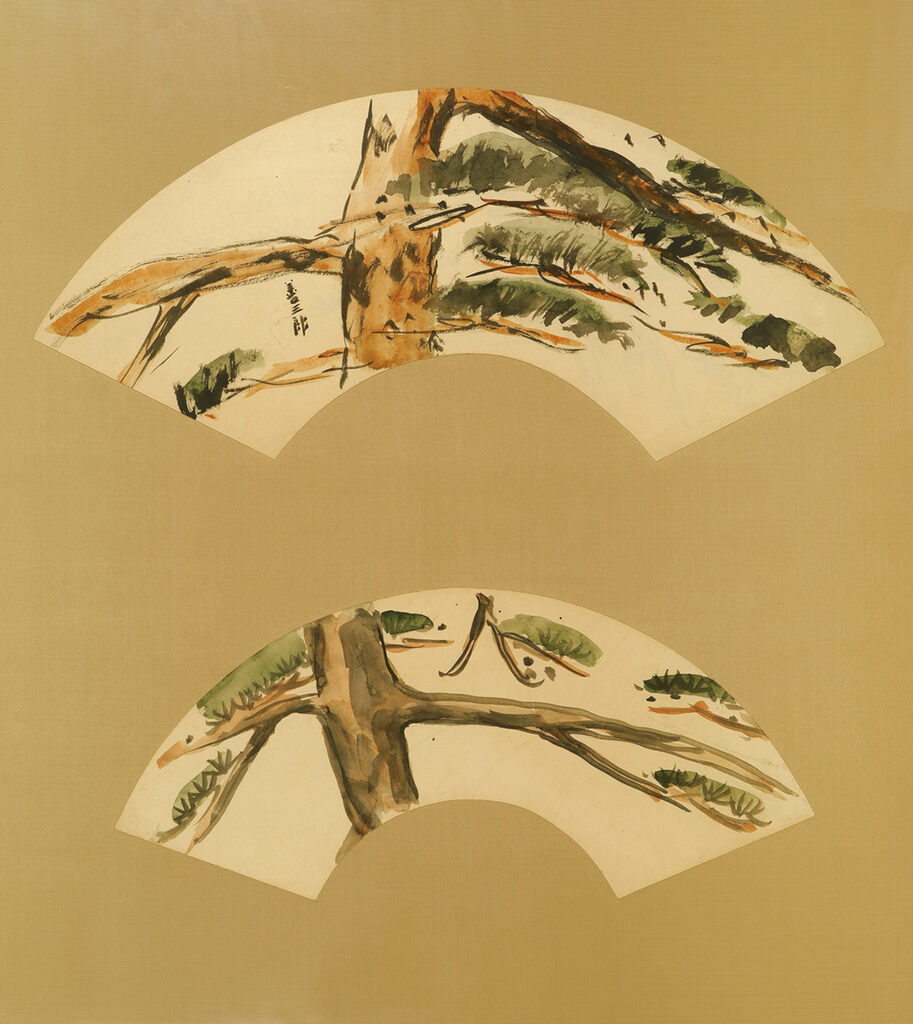

松図 Pine Tree 水墨・岩彩/紙 Chinese ink and mineral pigment on paper 45×47.2cm

-

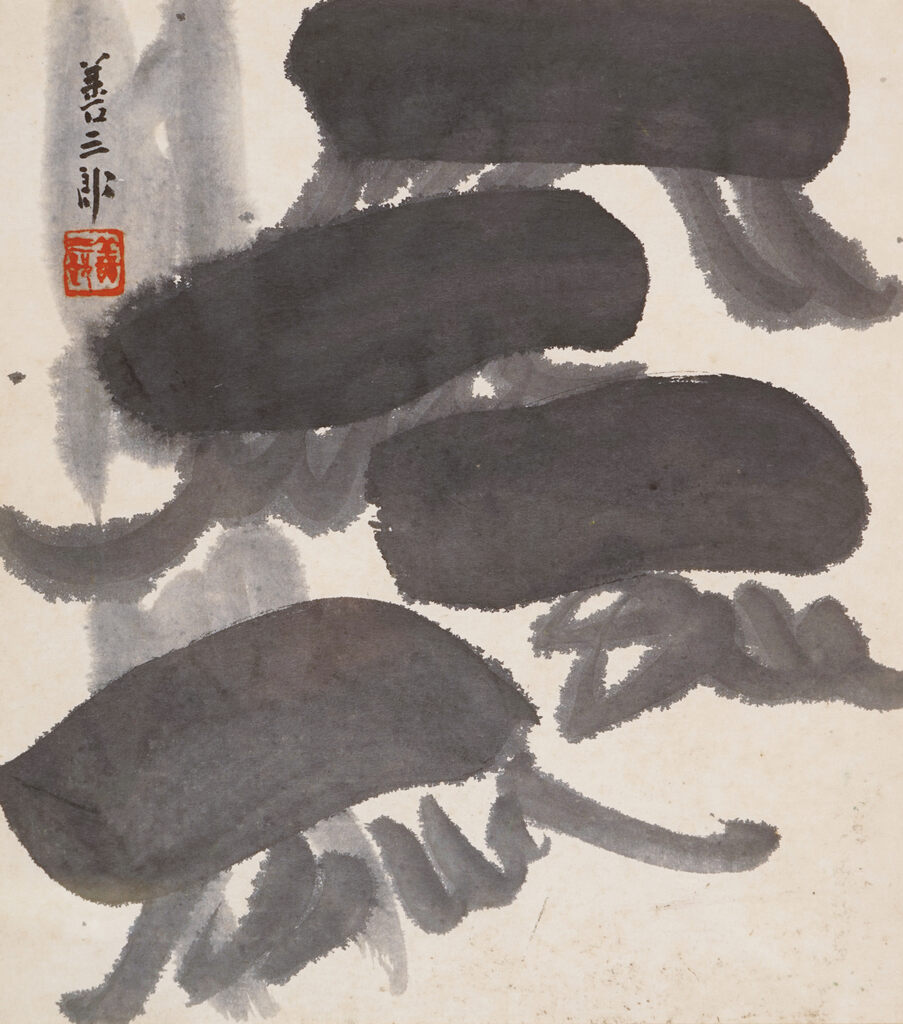

松 Pine Tree 水墨/紙 Chinese ink on paper 26.6×23.6cm

-

松 Pine Tree 水墨/紙 Chinese ink on paper 26.6×23.6cm

-

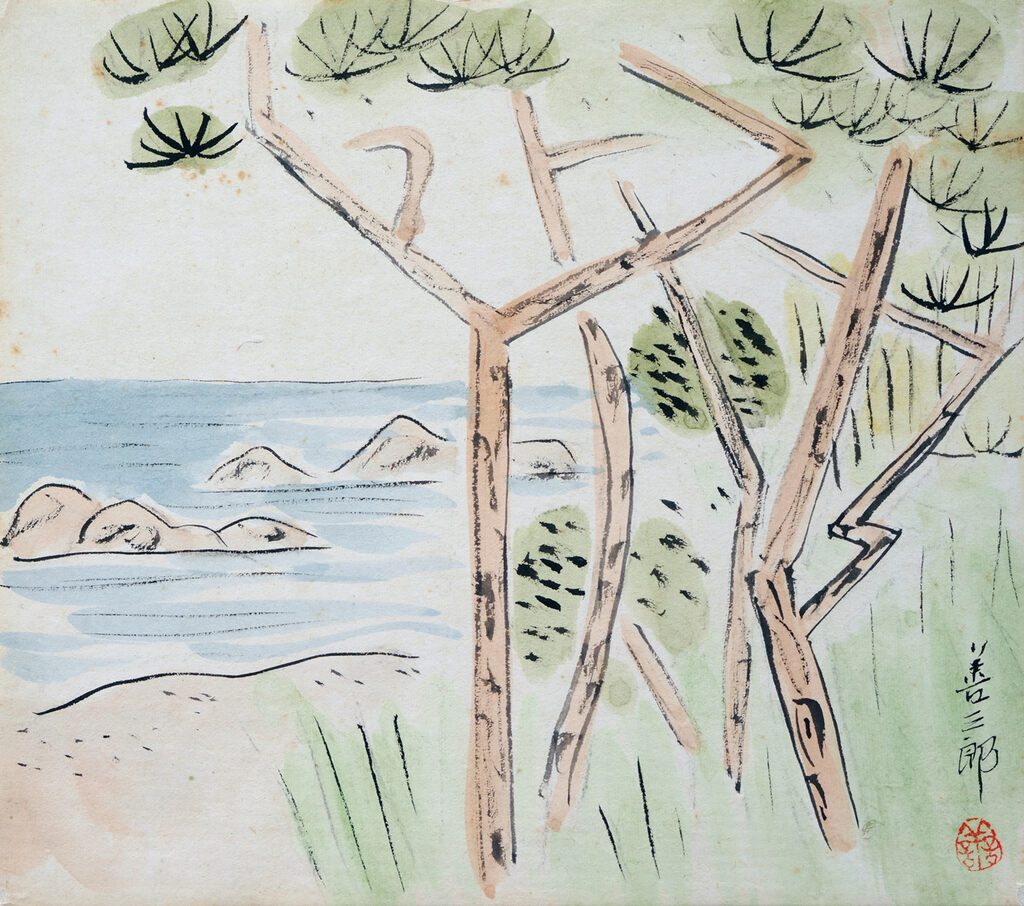

海景 Seascape 水墨・岩彩/紙 Chinese ink and mineral pigment on paper 24.2×27.3cm

-

犬吠埼 Inubousaki c.1961 水彩/紙 Watercolor on paper 24x33cm

丘の上APT/兒嶋画廊(東京都国分寺市泉町1-5-16)

eakojima@gmail.com 042-207-7918

オープニングパーティー 4月26日(土) 17:00-19:00

「昨年から松の研究に終始してゐます。松が意のままに描けたら

日本の風景は初めて油画として生きて来るかと思ひます。

日本に於て松のない名勝と云ふものは考へられない位ですから」

美術 3月号 昭和10年刊行、児島善三郎 「独立展予報」より

善三郎松を描く。

児島善三郎の画業は、滞欧時代を除いて、アトリエを構えた場所にちなんで呼称されています。福岡から上京し借家住まいをしていた板橋、染井時代、その後自身のアトリエを初めて構えた代々木時代前期、滞欧期を挟んで代々木時代後期、昭和11年から国分寺時代が始まり、太平洋戦争の終戦を経て昭和26年からの荻窪時代と移っていきます。アトリエを移すたびに研究の対象や画風も変化して行きました。

善三郎は22歳で結核を患い約5年間、妻子を東京に残し実家のある福岡で療養生活を送っていました。その間、ほとんど絵を描かなかったと自伝に記しています。その頃を振り返って善三郎は「私はその間に人間の修養をした。生命の尊さを知った。今も私が、来る日、来る日を惜しんで仕事しているのはその時代の生命への愛着の実感から来ている。病室の小さな窓から外を流れる雲の姿を幾年眺めて過ごしただろう。死に直面して私のただ一つの悔いは健康な頃の日を冗費したただそれだけであった。」と記しています。22歳から27歳への5年間とは普通の青年にとって最も多感で、また社会人としての自覚も生まれ、人生の航路を決定する様な大事な時期に当たるのではないでしょうか。

私がかねがね想像していたことは、善三郎は療養生活の中で己の画業を完成する為の諸課題と向き合い、もし命が助かったなら天より与えられた時間の中でそれらを克服するべくタイムスケジュールを構築していたのではないか、ということです。当時は結核治療薬のストマイやパスが発見される前で、療養と云っても、ひたすら栄養を摂り日光浴をして十分な睡眠と軽い運動をするぐらいしかありませんでしたから、有り余る時間を過ごすには文学書や画集などを開いて自己啓発するしかなかったのでしょう。おそらくその様な間に、立体の把握と表現、空間と奥行きの表現、東洋的遠近法と西洋的遠近法の融和などの諸課題と、それらをいつまでに克服し実現させてゆくかを考えていたのではないでしょうか。その中で、後に執拗なまでに希求する「日本的油彩画の完成」への決意が既に芽生えていたのではと思います。

今回取り上げる「松の木と日本の自然風土」は、その諸課題に対するひとつの答えだったのではないでしょうか。松は常緑樹で樹齢も長く、老松などとも親しまれ、不老長寿を象徴し永遠性を意味するそうです。久遠の生命の美を希求する善三郎にとっても、身近にありながらとても重要なモチーフだったのでしょう。代々木時代のアトリエの庭には自身で築山を造り、中心には松の木が植えられ、画中では身をくねらせ踊る様にも描かれています。また、瀬戸内や房総や伊豆の風景画では海と崖の狭間に屹立する松の姿が多く描かれています。松の幹や枝の代赭色と細く尖った濃緑色の松葉の描き方も、生け花で使う剣山のように塊で捉えたり、山の字やVの字の集合体のように表されたり、また焼き鳥屋のネギ串のようなものもあります。

昭和11年に代々木のアトリエを後にし転居した新天地国分寺は、その名も北多摩郡国分寺多喜窪字松風園2386番地という、野川の河岸段丘の上に位置する松林の中の別荘地でした。500坪もあった敷地の中には松の大木が7本あり、アトリエから見えるU字谷の向こうにも、家の近所にも松林ばかりで、まさに住むにも描くにもうってつけの環境でした。そして松の木の間からはるか下に広がる野川両岸の田圃は数多くの名作を生み出す絶好のモチーフになりました。

冬枯れの田圃を見下ろす斜面にどっかりと太い幹を立て、桃山時代の障壁画のような大きな枝の塊は野球のミットを広げた様に描かれ、中空に垂れ下がる枝がミロの抽象画のように踊る《東風》(1939年)、秋の田圃を埋め尽くす金色の穂波の上にガスタンクのように誇張して描いた松と、右上から奴さんのような形をした枝が侵入してくる《秋日》(1941年)、一面の雪景色の中に雪帽子を乗せた松が茶褐色の幹を細く見せている《国分寺風景・雪》(1947年)など、季節毎に主役になったり引き立て役になったりしながら松は最も重要なモチーフとして扱われています。生涯で最も充実していた国分寺時代の相方はやはり松の木でした。

昭和26年に再転居した杉並区新町のアトリエ周辺には背の高い欅や樫などが多く、松の大木は有りませんでしたが、畑の周りに生えている小さな松の木や、取材旅行先の犬吠埼で強風にさらされ踏ん張っているような松の木の姿を数少ないながら描いています。晩年にあたる荻窪時代には病気の再発もあり戸外で写生する機会が少なく、室内で瓶花や静物画、人物画を制作することが多くなりました。再起を期して入院した千葉県稲毛市の額田病院の周りには海岸の埋立地に低い松並木が連なっていました。残念ながらそこからアトリエに戻る事は叶わず、松風に送られながら天国へと旅立ちました。

善三郎の絵は没後60年以上経った今も色褪せる事なく、我が国のみならずアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界中のファンを魅了し続けていますが、その常盤の緑の力を、今回の展覧会「児島善三郎 松を描く」と松を描いた作品を集めた小冊子で、皆様にお届けできたら幸いと存じております。最後に、作品のお貸し出しや写真の掲載にご協力頂きました方々に御礼申し上げます。

兒嶋俊郎(兒嶋画廊)

- 展覧会名

- 児島善三郎 松を描く

- 分類

- 企画展

- 会場

- 丘の上APT/兒嶋画廊

- 会期

- 2025年04月26日~2025年06月08日 Googleカレンダーに登録📅

- 開館時間

- 12:00〜18:00

- 休館日

- 月曜休廊

- 観覧料

- 無料

- 住所

-

185-0024 東京都国分寺市泉町1-5-16

- 公式サイト

- https://www.gallery-kojima.jp/

- 公式SNS

- お問合せ先

- 丘の上APT/兒嶋画廊

東京都国分寺市泉町1−5−16

TEL : 042-207-7918

e-mail : eakojima@gmail.com