フォーカス

激変する都市のはざまで──「草場地春の写真祭2011」レポート

多田麻美

2011年06月01日号

過去を懐旧

日本でも昭和ブームが続いているが、近年の中国でも似たような傾向がある。アート界では文革以前や85美術運動などがその主な対象だが、ここ数年の北京ではそういったムーブメントとは別の、より一般的でノスタルジックな次元でも、1980年代以前の生活文化を回顧する傾向がある。社会のあまりに急激な変化が生んだ当然の産物かもしれない。

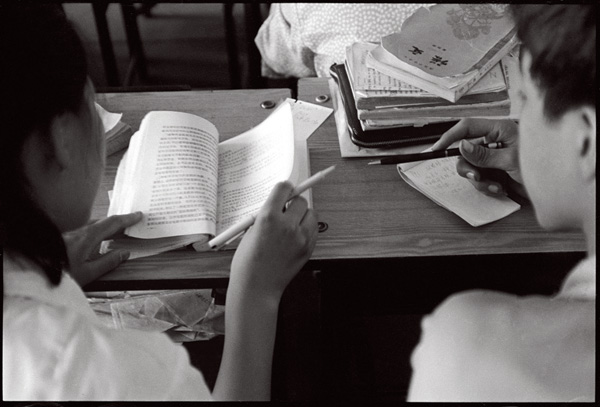

そんななか、798工廠にある映芸術中心では「八十年代中学生」展と題して、1980年代の中高生たちを被写体にした任曙林の写真作品60点を展示。会場では当時の教室や生徒たちの作文も再現された。写真作品は作者が当時、芸術作品と意識せずに撮り溜めた1,000枚以上のスライド写真から厳選されたもの。いずれもてらいのない、すっきりとした構図だ。

ちなみに中国の映画界では早くから80年代の中国がテーマとされてきた。そのためか、著名な映画監督の顧長衛(グー・チャンウェイ)もこれらの作品に触発され、そのディテールを「独特の『視覚の物語』を構成している」と評している。

写真13 任曙林《027-北京171中学校の教室、1985年9月》[提供:映芸術中心]

写真14 任曙林《077-北京171中学校の教室、1986年7月》[提供:映芸術中心]

写真15 任曙林《086-北京171中学校の校門、1985年8月》[提供:映芸術中心]

唯一無二の空間

今回のイベントの中心となった草場地という空間について、同じく芸術家である映里と共に三影堂撮影芸術中心を立ち上げた榮榮はこう語る。「草場地は本来、都市の周縁にある、忘れられた一角。だがその活力は都市が計画したものを上回る。それは野の草花のように、自然な活力によって生まれ、積み重なって形成されたもの。ビルやマンションは一つのもののコピーや複製品だが、草場地は唯一でコピー不可だ」。

ここ数年、都市の再開発のなかで「取り壊される」可能性が高いとされてきた草場地。だが幸いにも、写真祭の開始以降の各方面の動きから、草場地は無事残るだろうとの意見が今は主流だ。その理由のひとつは、現在、家屋の所有者の許可を得ないままの暴力的な取り壊しが大きな社会不満を生んでおり、政府側にそれらを禁止する動きがあるため。

昨年、同じく北京郊外の芸術区が取り壊され、問題になったが、草場地はそれらとはやや異なり、よりパブリックで建築のクオリティも市の中心部と変わりがない。また国際的な画廊も多数入居していて、文化的に高いレベルを保っている。

「従来の都市計画ではここ一帯は高級住宅区や緑地にされる予定だったが、それは何といっても20年前の計画。民間の変化や現実にそぐわなくなっている」と榮榮。むしろ現在は草場地を798芸術区に範をとった、国際的な芸術区にしていく動きが強まってきた。地元政府の書記自らも草場地を「文化交流のプラットフォームにしたい」と述べているという。

無言の主張

「芸術家それぞれの命や声はさまざまで、表現方法や態度もさまざま。写真祭を開き、それらの態度をはっきりさせ、しかも外に開放することで、未来への一歩、二歩となる。それが自分たちのあり方であり、表現方法だと信じている」と榮榮は語る。そしてその表現の力を大きくしたのが、各ギャラリーだ。「彼らの賛同がなければ、この写真祭は此処まで大規模にはならなかったし、それぞれの空間が独立して協力したからこそ、この困難な状況にあっても、質の高い、豊富な内容の展覧会が展開できたのだと思います。もともとこの写真祭の企画もはじめは小規模のものでした。それがここまでになったのは『草場地』の力なのでしょう」と前出の映里はつけ加える。

開幕式では無料のパンフレットが500組配られたが、そのうちの「草場地」と名付けられた一冊の冒頭に、艾未未本人を被写体とした写真とその自筆の文を掲載。草場地にとっての氏の重要性を無言の内に伝えた。

もっとも誤解を恐れずに言うなら、中国の社会全体が置かれた現状のなかで、艾未未の拘束事件、あるいはそれに比類する事件は、もとからその発生が限りなく必然に近づいていたのかもしれない。あるいは、すぐれた展覧会とはそもそも鋭い予見性を備えているものなのだろう。なぜならまるで暗黙里に呼応したかのように、今回の写真祭ではタリン・サイモンの「無辜の者」シリーズがメイン会場の壁を埋めたからだ。無実の罪で刑に処された人々を、各自の巻き込まれた事件と関わりのあるシチュエーションで撮影することで生まれた作品群。その展覧会は、まったくの偶然で今回の写真祭に組み込まれたものだが、今回の拘束事件の発生によって、もともと強いメッセージ性がさらに強調されるに至った。

榮榮は語る。「世界中に国家やさまざまな制度があり、どの地区や国家にも似たような状況がある。艾未未は時代を先駆け、高い理想を掲げた芸術家。だが何事にもプロセスが必要。彼はその布石を敷いたのです」。

「草場地春の写真祭2011」展

万相:2011年度三影堂写真コンテスト作品展

会場:三影堂撮影芸術中心

会期:2011年4月23日〜6月30日

http://www.ccdphotospring.com/ccdphotospring/Exhibitions/tiao_mu/2011/4/3.html

「『アルル1988‐中国テーマ』を再現」展

会場:三影堂撮影芸術中心

会期:2011年4月23日〜6月30日

http://www.ccdphotospring.com/ccdphotospring/Exhibitions/tiao_mu/2011/4/4.html

榮榮「廃墟シリーズ:1996─1998」展

会場:Chambers Fine Art

会期:2011年4月23日〜6月5日

http://www.chambersfineart.com/exhibitions/2011/Photospring/image-1.shtml

「re GENERATION²」展

会場:Pekin Fine Arts

会期:2011年4月23日〜5月31日

http://www.ccdphotospring.com/ccdphotospring/Exhibitions/tiao_mu/2011/4/10.html

ティエリー・ジラ─ル「上海の女」展

会場:53号院

会期:2011年4月23日〜5月31日

http://www.ccdphotospring.com/ccdphotospring/Exhibitions/tiao_mu/2011/4/34.html

郝楠「MAKING BOID(空にする)」展

会場:Where Where Exhibition Space

会期:2011年4月23日〜5月31日

http://www.ccdphotospring.com/ccdphotospring/Exhibitions/tiao_mu/2011/4/34.html

任曙林「八十年代の中高生」展

会場:映芸術中心/映画廊

会期:2011年4月30日〜6月1日

http://www.intergallery.cn/enExhibition.aspx?id=22fd688c-2bba-41ab-baea-946e02b24122

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)