フォーカス

ヴェネツィア・ビエンナーレの過去と未来──「社会性」のアートに向けて

市原研太郎(美術批評)

2011年07月15日号

ジャルディーニの「社会性」と「集合体」

「以後」を意味するポストだが、反省のポストにはなにが訪れるのだろうか? このポストの以前には、20世紀のモダンとポストモダンがあった。それらに反省を加えることで、次代の表現のパラダイムが、自然に立ち上がってくる。それを理解するには、国別のパビリオンを探るのがよい。総合タイトルを設定したのはキュレーターのクリガーだが、各パビリオンに陳列される作品が、タイトルが指示するテーマに従うとは限らない。それでも、各国の代表アーティスト選出の過程で、当然今回のビエンナーレのタイトルは参照されるだろう。

確かに、パビリオンに出品されるアーティストの選考は、それぞれの国のコミッショナーに任せられていて、キュレーターの仕事ではない。したがって、ビエンナーレのタイトルを掲げて方向を示唆できても、パビリオンの作品をキュレーターが決定することはできない。しかし、もしなにがしかの共通点が見出されるとすれば、まったく偶然の一致だが、時代がそのような方向に歩み出していることの証左になるのではないか。

国別パビリオンで展示したアーティストは、近年になく実力のあるアーティストが揃った。多くのパビリオンで、興味深い作品に出会ったことは、ビエンナーレを訪れる鑑賞者としては喜ばしい限りだが、そこに同時代性を示す類似した特徴はないのだろうか。ジャルディーニのパビリオンの各展覧会のレベルの高さは、以前なら他のパビリオンと比較して異質と思われる作品を設置していたパビリオンにも及んでいた。ヴェネズエラ・パビリオンは、残念ながら毎回現代アートとしては見るべきものがなく、失望を通り越してほとんど素通りするだけの会場だったが、このヴェネズエラに目を引く作品があった(例年になく優れた作品を陳列していたもうひとつのパビリオンは、ウルグアイである)。クレメンシア・ラビンというアーティストのヴィデオは、コミュニティにおけるアートの必要性を訴えるドキュメンタリーで、社会とアートの密接なつながりを強調している[図4-1]。これは、2011年のビエンナーレで提起されたアートのパラダイムの原点を表現していると言えないだろうか。

4-1──Clemencia Labin, Velada de Santa Licia

以下に、ジャルディーニで印象に残ったパビリオンを取り上げてみよう。各パビリオンを代表する作品を観察すると、いくつかのテーマをめぐる題材を扱っていたので、アルセナーレ同様、それらを箇条書きにしてみたい。

1──自己権力の確立

ドイツ、イギリス。既述の二人のアーティスト(シュリンゲンズィーフとネルソン)の作品は、一見社会的な内容とは正反対の個人的(主観的)な世界観を表現しているが、彼らの自我の大いなる肯定は、逆説的に現実の社会的権力の拒絶を意味する。とはいえ、それが明確な反権力の水準に達するには、外部の権力を否定する強烈な特徴(個性)がなければならない。

2──反権力

スイス(トーマス・ヒルシュホルン)[図4-2]、ブラジル(アルツール・バリオ)[図4-3]、ルーマニア(イオン・グリゴレスク)[図4-4]。このなかでもっとも過激なのはヒルシュホルンだが、今回はアラブ諸国の民主化運動のなかで生じた暴力的な衝突と犠牲者の残酷な姿を画像と映像で見せつけ、それをさまざまなオブジェと一緒に詰め込んで、人々に甚大なショックを与える。ブラジルのバリオは、アートに関する良識を逆撫でする表現を徹底して実践してきたが、アートという社会的権威への不服従を通して、権力に抵抗する姿勢には脱帽せざるをえない。グリゴレスクは、東欧のエディプスと呼んでいいパフォーマンスや映像作品を発表してきたが、社会主義体制下で権力に反抗するエディプスの姿は、なんと貧しくわびしいことだろう。

4-2──スイス・パビリオン(Thomas-Hierschhorn, Crystal of Resistance)

4-3──ブラジル・パビリオン(Artur Barrio)

4-4──ルーマニア・パビリオン(Ion Gregorescu)

3──権力の揶揄

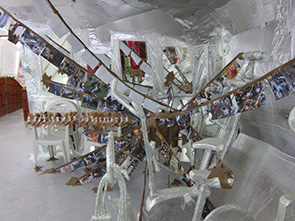

アメリカ(ジェニファー・アローラ&ギレルモ・カルサディーヤ)[図4-5]、オーストリア(マルクス・シンヴァルド)[図4-6]、ベルギー(エンジェル・ベルガラ)[図4-7]40。(2)のアーティストほどラディカルではないが、権力を嘲る軽やかな要素を隠し持つ作品。アローラ&カルサディーヤはアスリートの健康なユーモア、シンヴァルドは補助具(?)を必要とする奇異さ、ベルガラは社会的シンボルを否定(肯定)するペイントで、権力(権威)を揶揄し、権力をヒエラルキーの高みから引きずりおろす。

4-5──Jennifer Allora & Guillermo Carzadilla

4-6──オーストリア・パビリオン(Markus Schinwald)

4-7──ベルギー・パビリオン(Angel Vergara, Feuilleton)

4──集合体(社会を構成する個人の集合)

スペイン(ドラ・ガルシア)[図4-8]、デンマーク[図4-9]、オランダ[図4-10]。スペインはガルシアの個展だが、“The Inadequate”(不適応なもの)というタイトルで、プログラムに自分だけではなく他のアーティストやアクティヴィストのパフォーマンスやトークを組み入れる。それが、国家という政治的フォーマットを換骨奪胎し、パビリオンを集合体の表現に相応しい環境に設定し直す。それが可能になるのは、ガルシアの作品の根底にトランスナショナルな意識があるためだろう。デンマークとオランダは、企画展のパラ・パビリオンと並んで、アートが、モダンの個人(主義)から、モダンとポストモダンの「ポスト」の集合体へ移行するプロセスを具現化する。デンマークは、文字通りインターナショナルに複数のアーティストを招待し、「言論の自由」をテーマに、国別パビリオンの枠組みを越えて社会の新たなヴィジョンを提起し、オランダは、アーティストたちのコラボレーションによって、社会的因子を視覚的に分析したうえでシミュレートし、集合体の可能性をオペラ形式の表現に託す。したがって、グループ展であれば集合体への志向性を有していると、単純に評価されるわけではない。

4-8──スペイン・パビリオン(Dora Garcia, Lo inadecuado)

4-9──デンマーク・パビリオン

4-10──オランダ・パビリオン(Opera-Aperta, Loose Work)

5──理想と希望

イスラエル(シガリット・ランダウ)[図4-11]、ポーランド(イェール・バータナ)[図4-12]は、奇しくも同じユダヤ人アーティストである。彼らの抱える問題に、作品で雄々しく立ち向かう姿勢には感銘を受ける。だが、ユダヤ人をめぐる悲劇の歴史や現在の紛争の解決への道はまだ遠い。

4-11──Sigalit Landau, One Man's Floor is another Man's Feelings

4-12──ポーランド・パビリオン(Yael Bartana)

自己権力であれ、反権力(権威)であれ、集合体であれ、理想(希望)であれ、これらの概念は社会と深い関わりを持っているので、「社会性」のカテゴリーに分類することができる。社会の現状に対する分析や批判と、その変革を希求する作品が、国別パビリオンの多くに共通して見られた特徴である。

ジャルディーニの国別パビリオンの出品作に刻印されたこの「社会性」を観察すると、世界のアートが、その方向に進んでいると考えたくなる。もちろん、以前のビエンナーレにも、このような傾向の作品はあったが、ここまで一般化してはいなかった。今回のビエンナーレにはっきりと現われたこの変化は、表現のパラダイム・レベルでの変動と判定してよいのではないか。モダンの個人主義的な表現が、「ポスト」(ポスト)モダンの社会性に取って代わられる。このパラダイム・シフトが、後日見て回ったヴェネツィア市内のパビリオンにも見られたことを考え合わせれば、この変化が、ビエンナーレ全体に拡大していると結論してよいだろう。言い換えれば、「社会性」のアートがグローバル化しつつある。たとえば、エストニア・パビリオンのリナ・シーブは、女性の日常生活を取材しながら、フェミニズムのドグマを声高に叫ぶことなく、慎ましやかに女性の生を擁護している[図4-13]。エストニアに、ビエンナーレのキュレーターの意図が反響していたのだ。

(一部のアヴァンギャルドを除いて)モダンアートの自律性の基礎である個人主義は、表現がもっぱらアーティスト自身の主観的な世界の表出であるとする。したがって、そこに社会的意識の萌芽があっても、最終的に作品は個人に帰属する。その意味で、アーメド・バショウニー(エジプト・パビリオン)[図4-14]とフェルナンド・プラッツ(チリ・パビリオン)[図4-15]が、個人主義と社会性に引き裂かれた表現を提示していたことは、象徴的だった。作品のコンテクストに「社会性」(市民の民主化運動の高まりや、噴火と地震のよる大規模な被災)が現われ、また作者が民衆や被害者に共感の意を表わしているにもかかわらず、テクストの作品は、社会から切り離された個人の所産のままである。このテクストとコンテクストの乖離と対比は印象的である。これに対して社会性の作品は、表現自体は個人から発信されたとしても、その内容は作者の独創的な世界ではなく、人間の集合を包括する社会を映し出す(テクストとコンテクストの一致)。したがって社会性のアートは、しばしば個人ではなく集合体によって支持される。社会を実質的に構成する主体は、孤立した個人ではなく個人の集合だからである。社会性のアートは、けっして創造の主体としてのアーティストの存在を否定しないが、作者は表現の支配者ではないと言明する。とくに内容に関しては、社会的な問題が焦点となる。それが表現の契機になると同時に、自己表現ではない表現の目標を露わにするからである。ただし、社会性の表現は、政治的メッセージをヒステリックに叫んだり、社会問題をこれ見よがしに言い立てたりはしない。社会性は、それを表現することが、形式として目新しいとか、表現者の自己主張を正当化することはない。2011年のビエンナーレに倣えば、この「社会性」が、21世紀のアートのパラダイムを形作る本質的要素になるのではないだろうか。

ここで社会性について、それを表現するアートが一元的になるのではという懸念に答えておきたい。世界を見渡せばすぐわかることだが、アートの背景となる社会が多種多様なので、社会への反応である表現が、同一の形式や内容に収束することはない。したがって、社会によって表現はまちまちであり、鑑賞者は、それを読み解くことを要求される。そうであるなら、多文化主義のアートと同じではないかという疑いが生れるかもしれない。しかし、文化が社会的矛盾を隠蔽することを想起すれば、文化の多元主義が、各文化の正当化と固定化に利用される傾向にあることが理解されるだろう。それとは対照的に、社会性は目隠しの文化の覆いを取り払い、矛盾をさらけ出させて間接的にも社会を批判する。しかし、そのやり方はスキャンダラスではない。スキャンダルが、現状の変革ではなく、その肯定に帰着することを、社会性のアートは見抜いているからである。

4-13──エストニア・パビリオン(Liina Siib, A woman Takes Little Space)

4-14──エジプト・パビリオン(Ahmed Basiouny, 30 Days of Running in the Place)

4-15──チリ・パビリオン(Fernando Prats, Gran Sur)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)