フォーカス

「フードとアート」は終わったのか、始まったのか?

森岡祥倫(東京造形大学教授)

2017年07月15日号

対象美術館

フードスケープ/foodscape、つまりは食と農が織りなす生と死の社会風景を、人類学や文化研究といった人文社会科学のアカデミズムに属さないアーティストが、自前の方法論をもって踏査する。ついで、独自の視点からその絵柄を作品やワークショップ、あるいは合目的化したドキュメントに設え、食の行為の生々しさ、禍々しさ、奇矯性から本来はほど遠い秩序空間である美術館や種々のアートサイトやイベントで披露する。はたしてそれは、芸術と社会との新しい契約関係を期待する「芸術的活動家」の、自己同一性の投企なのだろうか? いずれにせよ、芸術的表象としての食物や食事ではなく、食物生産や摂食の営みそれ自体に何らかの社会的な媒介性を仮定して、その意義、可能性、矛盾を作品やプロジェクトに翻案する、そうしたアーティストの態度を世界のそこかしこで目にするようになってずいぶんな時がたつ。

フードアートの現在

私の場合は、ドイツのアーティスト、クリスティーネ・ベルンハルトが、2001年2月に神戸アートビレッジセンター(KAVC)で開いた調理ワークショップ、「cooking action 麺の道」★1が最初であったと記憶する。阪神・淡路大震災からちょうど6年。おなじ小麦粉から、世界各地域の食文化を背景とした種々の麺料理をつくるという民俗史的な企図は、しかし、進行につれてものの見事に脱臼し、例えば災禍のただなかの食料確保や排泄物処理といった話題が、粉を打ち麺を茹でるそのまにまに地元参加者から飛び出した。やりとりを通訳で解したベルンハルトが、いかにも虚を突かれたという表情でso gutと言って大きくかぶりをふったことをよく覚えている。そうやって、食は議論に記憶の不意打ちをかけ、予定調和のコミュニケーションをその偶有性によって軽やかに翻弄する。食卓とは、親密な関係づくりの場であるどころか、知己のあいだの美食放談では忌避に属すとも、例えば、「あなたのその食べかた、地球の浪費は良くないのでは?」という疑義が、FAO(国連食糧農業機関)の議場ではなく団欒の食卓で首をもたげてもほんとうはおかしくはないのだ。政治哲学者シャンタル・ムフにならうなら、一枚の皿は根源的民主主義のアリーナとなりうる、そんな着想がいつしかアーティストのあいだにも芽生えたということだろう。

クリスティーネ・ベルンハルト「cooking action 麺の道」、神戸アートビレッジセンター(KAVC)、2001

写真:森岡祥倫

だから、今日の芸術にとっての食は、よもや主題ではないし素材ですらないと考えるべきだろう。ではそれはいったい何なのか? ここではまず、タイムリーな時報という任をいくぶんか懐柔させていただき、新旧の催事をいくつかひろってみたい。

例えばこの7月初旬には、eating designerを自称するオランダのマライエ・フォーゲルサングが来日し、東京都美術館と東京藝術大学の共催によるレクチャーを上野で開催。彼女は、欧州屈指のデザイン系高等教育機関であるデザインアカデミー・アイントホーフェン(DAE)に2014年秋開設されたfood non food学部の主任教授を務める。開学記念のプレゼンテーションは、あのファン・アッベ市立美術館で開かれた。レクチャーに参じることはできなかったが、そこでの教育成果なども紹介されたのであろうか? 欧州(わけてもオランダ、ベルギー、ドイツ、デンマーク、イタリア、スペイン)で、20年近くかけてコモンセンス化された「フード・デザイン」とは、良くも悪しくも現代食文化の前衛主義を固める規律知、すでにひとつのディシプリンになっている。

マライエ・フォーゲルサング個展「eating + design デザインにできること2」★2、アクシスギャラリー、2008

写真:森岡祥倫

「食の記憶をめぐるフォーゲルサングのワークショップ「フィード・ラブ」★3、2014

写真:森岡祥倫

旧聞に属するが、昨年秋~本年初頭には、食・農と現代美術の接点を探る展覧会としておそらく日本の公立美術館ではじめての全館展示の規模で、「フードスケープ 私たちは食べものでできている」★4が群馬県前橋市のアーツ前橋で開かれた

「フードスケープ 私たちは食べものでできている」、アーツ前橋、2016

同館とのコミッション制作を含む、多くはアーティスティック・リサーチ的なプロジェクトの展示が、食の日常と宗教、フードシステムの歪み、環境倫理といった主題への、まさに投企的態度の典型として提示されたが、異彩を放っていたのは、ミネラルの分子構造を模した岩間朝子のインスタレーションであった。岩間は、ベルリンのスタジオ・オラファー・エリアソンに10年あまり関わり、そのダイニング部門であるThe Kitchenの運営を通じて食をめぐるさまざまなワークショップを企画したほか、ときには60人近いスタジオ関係者の食事を賄ってきた。

Studio Olafur Eliasson et al., Studio Olafur Eliasson: The Kitchen, Phaidon Press, 2016.

ここで少々余談を。近代フランス高級料理(オートキュイジーヌ)をサーヴィスする大型レストランやホテルの厨房には、総料理長の配下に、ソース担当や食材別の下ごしらえなど専門分化した複数の作業ラインが並行して流れ、その結節点に一皿ひと皿の料理を完成させていく効率的な職能集団が数十人規模で組織されている。19世紀後半にこのシステムを確立した料理家のオーギュスト・エスコフィエは、これをbrigade de cuisine(料理の旅団)と名づけた。しかしそれはまた、専制なき「délégation権限委譲」の総体であるともエスコフィエは言っている。一流料理店の厨房では命令・承諾の声は飛び交わず、静寂が組織の統一を象徴する。料理の軍団の「直接に触れあうことのない因果関係」で統治された、けれど確実にモノの変成を進めるこの種の厨房の組織論、宇宙論によく似て、自身の手にかかる食材どうしの物理化学的な相互作用が、さらにはエリアソン作品の集団制作過程が、じつはレシピに象徴される教育的かつ設計主義的な「手順」ではなく、自律し分散する恒星なき遊星どうしの関係、あたかもビリヤード球の衝突連鎖のような「力の引き渡し」によって成り立つことを、岩間はThe Kitchenにあって看得したのだろう。ファクトリーではなくキッチンの物理学とは、ヒトからモノのレヴェルにいたるまで、すべてそうした移譲の力学と政治に拠っている。また、彼女が隠喩として採用したミネラルとは、人の体内には生じ得ず、それ自体が熱量と化して精気を放つことのない沈黙の糧である。がしかし、それなくして人のからだは生の全体性、ホメオスタシスを維持できない。いずれにせよ岩間の仕事は、食や農が環境に開かれた倫理的な主題系のひとつであることをアピールするばかりの所詮「アートとフード」、その限界をも背理としてきわどく批評していたように思う。

岩間朝子《わたしたちの身体は小さな宇宙》 2016

写真:森岡祥倫

この先の少々レアな話題では、アラブ首長国連邦のシャルジャ芸術財団が主催するシャルジャ・ビエンナーレ13。中心となる展覧会はシャルジャ(act 1: 3~6月)とベイルート(act2: 10月~2018年1月)で開催される予定だが、「アラビア語のTamawuj:流れ・揺蕩うこと」をメイン・テーマに、すでに昨年から約1年間にわたってサテライトイベントを4都市4会場で開催し、各々の下位テーマを、水:ダカール、作物:イスタンブール、土地:ラマッラー[パレスチナ自治区]でつなぎ、最後は調理。これは、同展キュレータを務めるクリスティン・トーメの本拠地アシュカル・アルワン(ベイルートのアート系NPO)で10月15日から(7月上旬時点で詳細は未発表)。

シャルジャ・ビエンナーレ13 ─

act 1の出品作品から。ユリエル・オルロウ(チューリッヒ)のメタフィクション的な映像作品。南アフリカでの伝統的でオーガニックな民間薬をつくる人々と欧州の製薬資本との確執を描く

Uriel Orlow, The Crown Against Mafavuke. 2016.

写真:森岡祥倫

シャルジャ・ビエンナーレ13 ─ act 1のオープニング・ウィーク中に行われた、ロンドン・ベースの料理ユニットCooking Sections(ダニエル・フェルナンデス・パスキュアルとアロン・シュワブ)のパフォーマンス・シリーズ「Climavore」、そのシャルジャ版『砂漠のムーヴメントについて』。各食材(数種の植物)の由来を記すパンフレットとともに、干ばつなどで痩せた土壌の問題を問うことを目的とする一皿を客に提供した

Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe), Climavore: On the Movement of Deserts, at Sharjah Art Foundation (SAF), 11 March 2017.

写真:森岡祥倫

「フードとアート」は終わったのか、始まったのか? コース・メニューの行く先は見えないが、最後に書籍資料などの紹介をふくめて、美術関係者の今後の手がかりになるであろういくつかのヒントを紹介しておきたい。

フード・アートでモダン・アートの生命中心主義を再考する

一般に「フード・アート」の歴史といえば、F.T.マリネッティの『未来派料理』(1932)にはじまり、1960年初頭ダニエル・スペーリがはじめたアサンブラージュ「罠の絵画」のバリエーションである「eat art」シリーズに触れ、ゴードン・マッタ=クラークのアーティスト・ランド・レストランFOOD(1971年開設)あたりでフェイドアウトするというのが、20世紀アヴァンギャルド通史の脇道としての綴られかたであった。2005年から2010年まで6回にわたるBankART の「食と現代美術」★5にも、そうした文脈でのさまざまな試行を紹介する趣旨があったように思う。

F. T. Marinetti and Fillìa, (trans. Barbara McGilvray), The Futurist Cookbook, Sternberg Press, 2014.

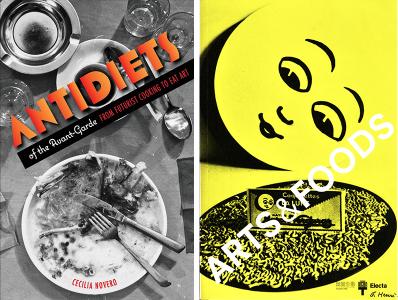

批評的概説書でこれまで定評があったのは、セシリア・ノヴェロ(20世紀美術史研究・オタゴ大教授)の『アヴァンギャルドの反ダイエット:未来派料理からイート・アートまで』(2009)である。さらに、2015年のミラノ万博で、美術史家・評論家のジェルマーノ・チェラントが監修して開かれた大型展「アートとフード:1851年以降のリチューアル」は、展示点数のうえではこの歴史を総覧するための決定打とも呼べる規模であった。エミール・ゾラやアポリネールからのフェードインを加えているが、基本的には20世紀モダニズムとポスト=モダンの作品が中心。千ページにたらんとする図録には、ノヴェロやハンス・オブリストほか60人以上の寄稿テキストがふくまれている。もっとも、このような検証で重要なのは、アヴァンギャルド・アート史の権威主義的な総括とか修正史学ではすでにないだろう。そうではなくて、「フードアート」という一見狭隘なコンセプトを通じて、たとえば今日のデヴィッド・オートンの左翼主義ディープ・エコロジーにつながるような生命中心主義biocentrismとの邂逅が、世紀初頭のモダニズムの揺籃した要素のひとつとして再考できるかもしれないのである。

左:Cecilia Novero, Antidiets of the Avant-Garde: From Futurist Cooking to Eat Art, Univ Of Minnesota Press, 2009.

右:Germano Celant (ed.), Arts & foods. Rituali dal 1851, Mondadori Electa, 2015.(伊語版、写真は英語版)

「思弁的料理」の誘惑と人間以前/以後

個人の嗜好をこえて、人の食に供せるモノとそれを憚るモノの区別がある。この差異が文化や地域によってあいまい化することは誰もが知っているが、特定の意思をもって一線をこえたとき、人はいわば超人 the more than humanになる。ここから推して諮るなら、現代食文化の創造とは、究極的には人間以前/以後の超人のためのno food、いわば「思弁的料理speculative cuisine」をつくることなのではないか。このことを逆説的にも(高級)食文化の内部で実践に移したのが、周知の通り2007年のドクメンタ12に参加して、にわかに現代美術シーンにおいても寵児となったエル・ブリのシェフ、フェラン・アドリアとその門下一党の料理の流儀であり、「分子ガストロノミー」と呼ばれる調理技術理論の骨格をつくった物理化学者のエルベ・ティスである。彼らの業績と影響は、フード・ビジネスの成功のみならず、Maker系のクッキング・ギークなど先端的な調理技術と感覚変容を橋渡す実験的な料理やワークショップを、この四半世紀で無数に登場させた。字数がつきかけたので詳細はまたの機会に譲るが、最近になってポスト=コンセプチュアリズム、あるいはポスト=オートノミーの領野の一部には、オブジェクト指向存在論Object-oriented Ontology(OOO)や思弁的実在論Speculative Realism(SR)と呼ばれる新しい哲学の思潮に影響を受けた(と目される)仕事が、日本でも勢い増えている。同様にして、「フードとアート」を文化研究として捉える動きのなかにも、まだ際立った成果こそ登場していないが、OOO的な動きが明確に存在する。その先鞭をつけたのは、SR的な美学研究での主要な学術誌のひとつであるCollapse誌の「料理の物質主義」特集(第7号、2011)であった。美学・哲学の書とはいえ、先のマッタ=クラークとともにFOODを起こし、実質上の切り盛りしたダンサーのキャロル・ゴッデンへのインタビューや料理家の論文もある。

Reza Negarestani and Robin Mackay (eds.), Collapse Volume VII: Culinary Materialism, Urbanomic, 2011.

アーティスティック・リサーチへ

「フードとアート」の過去そして現況は、まさに珍味佳肴にして百菜百味といったところ。

想えば、ジョセフ・コスースが美術(館)史の内破を目論んで1990年代に掲げた「展覧会主義 (exhibitionism、字義的には露出狂)」や、決定論的には1989年ジャン=ユベール・マルタンの「大地の魔術師たち」展、それらの「解禁」が無言で定義したポスト=ヒストリー=アートないしアート=ポスト=ヒストリーという函数へ、次々とアーティスティック・リサーチで掬い上げた事実と情報を代入し、そのときどきの解を「作品」というこれまた古き函数へシフトレジストする……、この状況に「フードとアート」もまた、からめとられていることは間違いなかろう。

しかし、いまいちど「解禁の90年代」をふりかえってみると、芸術外部のディシプリンにも、自身の知的空間を公衆の知と行動へ「引き渡す」提案があった。おもに北欧の人文系アカデミズムの、硬直化しきった学術体制への反省からはじまったその提案こそは、当初からアーティスティック・リサーチ(AR)と命名されていたのである。現在は、Web/英語ベースでの活動を中心にARの多様な組織やイニシャティヴが存在する。下は、アムステルダムでオペレートするARのインスティテューションSociety for Artistic Researchである。これらのサイトにほぼ共通するのは、伝統的な学術団体ではジャーナルと呼ばれる査読付き学術論文の集成刊行物が基本的には存在せず、ある種のフィールド・ノート(専用Webページで特別な編集アプリ/閲覧システムを使う場合が多い)によってスケルトン段階から研究が肉付けされていく過程を、意見交換やピア・レビューをふくめて他者と共有する点である。articleの形式についても大幅な自由があり、かならずしもテキスト本位ではなく、画像・動画・サウンド(音楽や談話)のアッセンブル作品のようなものすら見かける。テーマ追求の明証性それじたいが厳格な論旨をもって第三者から求められないので、アーティストの参加もきわめて多い。ロジックの徹底よりはインスピレーションの深化!「閉じて、開く」という、昨今流行のものいいを地でいくようなものだ。

研究過程を公開している食関連のリサーチの例★6。著者はシンガポール大学でフード研究を専攻する博士課程の学生

きわめて乱暴な結論。もはや「フードとアート」は、人類学者やエスノグラファーの手を借りて、美術館での出会いを目指す必要はないし、大地の魔術師の呪詛にからむ旧弊な美術(館)制度のインスティテュート論の顛末を気に病む必要もない。展覧会とはもはや、オンラインARにとってのオフ会にすぎないのだから。

★1──神戸アートビレッジセンター、2001年2月9日〜2月10日

★2──「eating + design デザインにできること2」、アクシスギャラリー、2008年10月24日〜11月09日

★3──「六本木アートナイト」フォーゲルサングのワークショップ「フィード・ラブ」、2014年4月19日

★4──「フードスケープ 私たちは食べものでできている」主催:アーツ前橋、2016年10月21日〜2017年1月17日

★5──BankART 1929で計6回まで開催された展覧会、シンポジウム、ワークショップなどの複合的なイベント。「食と現代美術 Vol.1」 2005年2月18日〜3月15日、「part2 美食同源」 2006年2月24日〜3月14日、「part3 Restaurant 1929」 2007年2月2日〜3月18日、「part4 食堂ビル1929」 2008年1月11日〜29日、「part5 Mini Kitchen」 2008年9月13日〜11月30日、「part6 フルコース」 2010年3月19日〜31日

★6──A taste of big data on the global dinner table

関連記事

フルコース食と現代美術part6|村田真:artscapeレビュー

外丸治 彫刻展「風を渡る」、「コレクション+ 行為と痕跡」|住友文彦:キュレーターズノート

「大地に立って 空を見上げて 風景のなかの現代作家」、「フードスケープ 私たちは食べものでできている」|住友文彦:キュレーターズノート

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)