フォーカス

小泉明郎×南澤孝太対談──

テクノロジーが更新する、人と社会の輪郭線

小泉明郎(アーティスト)/南澤孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科[KMD]教授)

2020年04月15日号

2019年にあいちトリエンナーレで初演され、2020年3月にはシアターコモンズ’20における東京公演も行なわれた小泉明郎による“VR演劇”作品『縛られたプロメテウス』。あるALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の内面を表わしたスクリプトを軸に、VR技術を用いて構成された本作は大きな話題を呼んだ。本作で試みられていたことを出発点に、VRや身体性メディア、ハプティクス(力触覚)などを専門とする研究者・南澤孝太さんと、『縛られたプロメテウス』作者である小泉明郎さんの対談をお届けしたい。新型コロナウイルスの影響で人と人の物理的接触が避けられ、バーチャル空間でのコミュニケーションに再び注目が集まる昨今、テクノロジーによる身体拡張が描く未来の人間の姿や社会像はどのようなものなのだろうか。(artscape編集部)

※本対談は、2020年3月27日、日本科学未来館 研究エリア内「Cyber Living Lab|身体性メディア」プロジェクト研究室にて収録したものです。

『縛られたプロメテウス』東京公演より。1組10名前後で会場に入り、円状に置かれたヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着すると、無機質な声のナレーションとともに何者かの内面世界を描いたVR映像が始まる(第一部)。[撮影:佐藤駿]

『縛られたプロメテウス』東京公演より。1組10名前後で会場に入り、円状に置かれたヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着すると、無機質な声のナレーションとともに何者かの内面世界を描いたVR映像が始まる(第一部)。[撮影:佐藤駿]

VRによる社会性の上書き

──まずは、VR(バーチャルリアリティ、仮想現実)が専門分野のひとつである南澤さんが『縛られたプロメテウス』をご覧になった感想を聞かせてください。

南澤孝太(以下、南澤):僕の場合は、ナレーションの声の主であるALS患者の武藤(将胤)さんとたまたま昨年対談する機会があったので、第二部で武藤さんの映像が出たときに、やっぱり彼の内面だったんだと腑に落ちました。未来に対してすごくポジティブというか、自分自身を実験台にしてどんどん拡張していこうとする、あのスーパーマン的なシナプスの動きは武藤さんだよなと。

第一部と同じ内容のナレーションが第二部でもう一周ある構造にも驚きましたが、第一部の最後に、会場後方のカーテンがウィーンと開く演出には本当に「やられた!」と(笑)。見ている側のつもりだったのに、実は見られる側だったという。誰かの内面を垣間見た後にそれを外から見るという過程が、答え合わせと言っては変ですが、自分のなかで何かを着地させていってくれたというか。途中で「もうすぐ僕は声を失う」というナレーションがありますが、ちょうど『縛られたプロメテウス』の公演の時期に武藤さんが手術をされて声を失うと聞いていて、そのタイミングの一致も含めて感じる部分がありましたね。

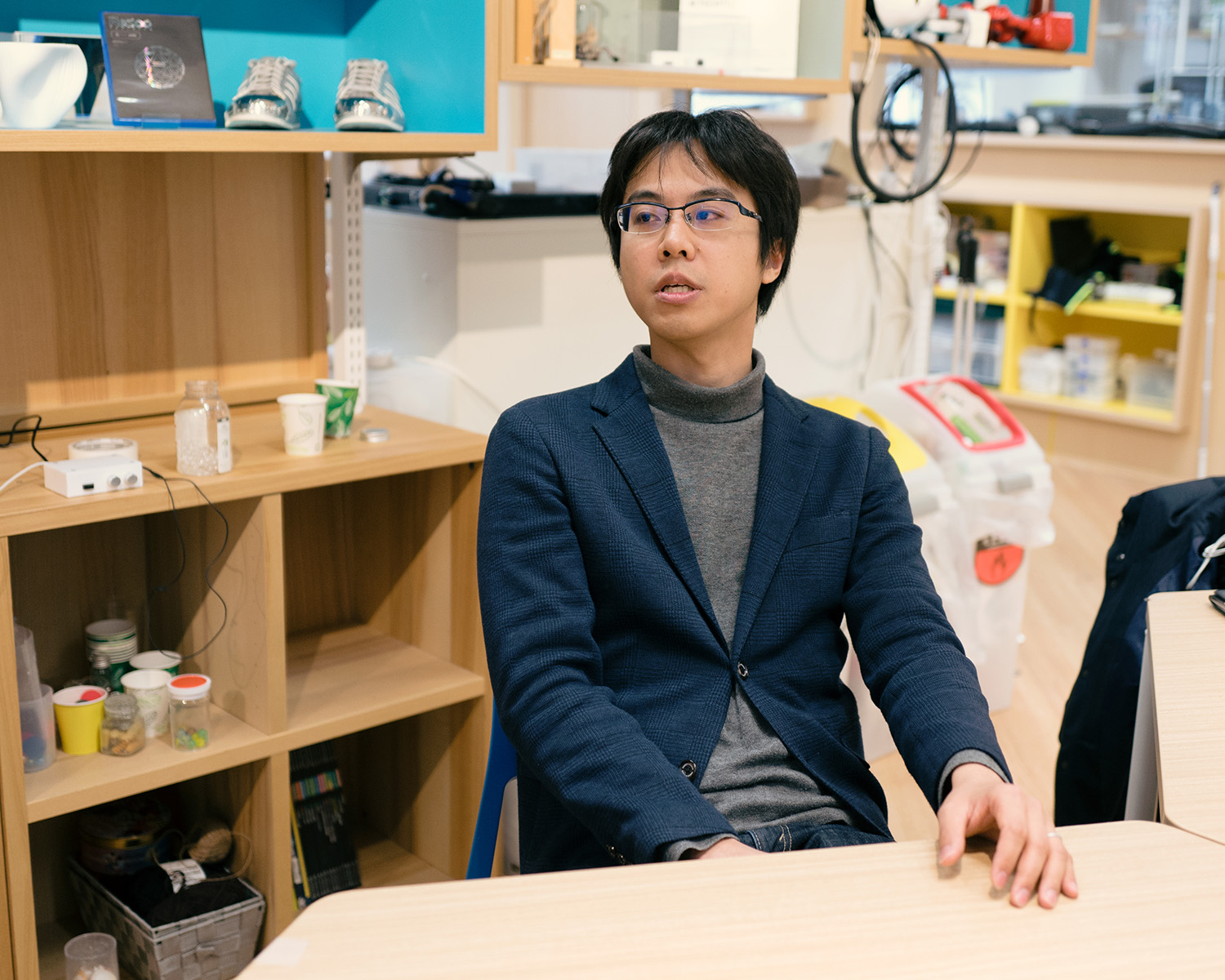

南澤孝太氏[撮影:山本華]

南澤孝太氏[撮影:山本華]

小泉明郎(以下、小泉):ありがとうございます。作品ってもちろん作家がある程度の枠組みを設定した上で制作されるものですが、一方で出演する本人のストーリーにならなければなりません。作品世界に入ることによって、観る人が出演者の魂のようなものに触れるような体験になってくれればと願いながらつねに制作しているので、最初の部分でもう武藤さんだとわかったと言っていただいて、すごく嬉しいです。

あの作品のひとつのポイントとして、テクノロジーのポジティブな面と、ポジティブなだけではない面、つまりディストピアについても武藤さんと話し合って、その要素も作品に入れることは二人で意識していました。

『縛られたプロメテウス』東京公演より。第一部の終盤で、自分たちがほかの組の観客たちによって別室の窓から見られていたことが示唆され、直後に自らその部屋に移動する。そこに設置されたモニタから流れる映像は第一部のVR映像と同期しており、語りの主体の存在が実際の姿・声とともに明かされる(第二部)。[撮影:佐藤駿]

『縛られたプロメテウス』東京公演より。第一部の終盤で、自分たちがほかの組の観客たちによって別室の窓から見られていたことが示唆され、直後に自らその部屋に移動する。そこに設置されたモニタから流れる映像は第一部のVR映像と同期しており、語りの主体の存在が実際の姿・声とともに明かされる(第二部)。[撮影:佐藤駿]

南澤:そうですね。HMDのカメラを通して、その空間がモノクロの映像として見えるというトランジションも面白いなと。白黒になった世界にああいったモノリス的なオブジェクトが浮かんでくるというだけで、その世界に対しての誰かの主観的な心理状態は思った以上に可視化できるものなんだなと驚きました。

僕らもやっぱり、感覚や行動も含めて身体がどこまで拡張できるかみたいなトピックにはすごく興味を持っているので、そういった意味でもこの作品からはたくさんのコンテクストを感じて衝撃を受けましたね。

小泉:あの作品をつくっていて思ったのは、VR(Virtial Reality、仮想現実)とAR(Augmented Reality、拡張現実)を特に分ける必要はないのでは、ということです。

南澤:ないですよね。むしろ、僕らは最初から分けて考えていません。「バーチャル」という言葉って、「見かけや形は原物そのものではないが、本質的あるいは効果としては現実であり原物であること」、つまり「本質」を指しているんですね。だから、「リアリティの本質」を提示する技術というのがVRと言えます。そこにいわゆる現実世界の情報が混じっているかいないかというのは実はあまり重要ではなくて、人から見たときに、その世界が本質であるかどうか──そのとき、その人が、そこにいると感じられるかどうか──というのがVRの本質なんです。

小泉:つまり、「本質」という言葉のディフィニッション(定義付け)が大切になってくるということですね。

小泉明郎氏[撮影:山本華]

小泉明郎氏[撮影:山本華]

南澤:そうです。そういう意味であの作品は、その人の主観的な内面や、その人から見る世界という点で、ある意味コンテンツとしても本質を描いているところがあったのかなと。

狭義のVRは、現実からアイソレーション(独立)した状態のことを言いますが、特に今回の作品みたいに、完全なシースルーではないけれども、フィルターを介して現実の風景を見ているというのは、それはそれですごく面白いなと思います。昔からビデオシースルーというのは「MR」(Mixed Reality、混合現実)とか呼ばれていましたが、最近だと、ハコスコの藤井(直敬)先生が提唱する「SR」(Substitutional Reality、代替現実)という考え方もあります。この場合は、ビデオ越しに風景を見ているんですけど、その視界は現実に限りなく近くて、でも横を見ると誰かが立っている。普通にその人も歩き回っているんだけど、それは実は別のときに録画していた人なんですね。

藤井先生がSRを提唱した当初衝撃だったのは、ビデオを一回噛ますと、それがいつの間にか置き換わっていても気づかないということ。気がついたら横に人が立っていて、「写真撮るよ」と声をかけてきたりするんですね、ビデオの世界のなかで。そうすると、一応ポーズを取りたくなる。でも、彼は現実にいるかいないかわからないんです。そこに大きな葛藤があって。本当にいるなら無視するのは失礼じゃないですか。でもいなかったら、周りで見ている人に笑われる。どっちを取るかという凄まじい葛藤があるわけです(笑)。

小泉:「周りに人がいる」というのがポイントですね。対人ですから、これは社会的な空間にも働きかけるんですね。

南澤:はい、ここに社会性が発生するんです。だから、いまVRがもうひとつ次のステップに行くとしたら、現実世界との遮断と融和みたいなところをダイヤルを回すように行き来するという世界になってくるのかなと思いますね。行き来している間に、気がついたら視界が差し替えられていて、現実がどっちなのか最終的にはわからなくなるんですよ。かつ、(デモの映像では)実験としてソーシャルなアクションをいっぱい入れてくるので、その一つひとつに反応するべきかどうか、ものすごい冷や汗をかく。

最終的に現実かビデオかをどう見分けるかというと、こっそり自分の手を見るんです。すると、録画されていたらそこに手はないんです。逆に現実だったら、カメラ越しに手がある。

小泉:ああ、そういうことか。

南澤:自分の体が見えていないと、信頼できるものが何もなくなるんです。それを歪められると、本当にトラウマになると思います。逆に、VR空間の中でDV加害者の人が女性の身体になって、屈強な人が上から睨みつけてきているのを感じると、もう加害行為をしなくなるというような話もあります。

つまり、いまのVRは人の社会性にもだいぶ踏み込むようになってきている。ここ10〜20年のVR研究は、テクノロジーとしていかに現実を再現するかという枠組みで進んできましたが、VR元年(2016)を迎えてテクノロジーとしてはもう普通に使えるようになって、「じゃあ、その社会的とか心理的な側面って何だろう」とか「表現としての可能性って何だろう」というところに僕らの関心もだんだん移っていっています。

小泉:認識や常識の根本の部分を考え直す行為って、哲学のような学問や芸術の世界では、想像力や知性を介在させて行なわれてきました。しかし、テクノロジーにおいては、知性や想像力を飛び越えて、より直接的にその行為が体感できてしまうというところに、やっぱりすごいなという気持ちもあるし、同時に怖さもありますね。

さっき体験させていただいた触覚スーツのデモもそうでしたが、VRゴーグルを取った瞬間に、いままで知っていたはずの当たり前の空間が新鮮に感じられるんです。あの感覚って、優れた芸術作品がもたらす感覚と似ている。観た後に自分の知覚が変革されて、世界が違って見えてくるというのは、ある意味究極的な芸術体験です。宗教的な体験もそうですね。そこにいるはずの人がいなかったり、ないもののはずなのに、そこにあるように感じてしまうというのは、とても霊的な体験とも通じることだと思います。

触覚スーツのデモ体験の様子[撮影:山本華]

触覚スーツのデモ体験の様子[撮影:山本華]

南澤:ありがとうございます。先ほどの触覚スーツは帝人株式会社やゲームクリエイターの水口哲也さんたちと一緒に開発した「Synesthesia Wear」というもので、見た目は普通のジャケットなんですが、その中に何十個もの触覚デバイスが取り付けられていて、全身にさまざまな触感を伝えられるスマートウェアです。これを着て街を歩いたり日常生活を送ることで、デジタルの世界を介して環境やほかの人と「皮膚感覚」のレベルでつながることができる、といった世界を目指しています。いままでだったら「直接会う」というのがほぼ唯一の手段だったから、僕らがどう人とつながり、どう関係性をつくっていくか、その体験がVRによって改めて最初のところに引き戻されているというか。たとえ離れていても、あるいは非現実的なことや過去の誰かが体験したことでも、体験できる。それによって人がどんどん変化していくというところが、今後面白くなっていくところなんじゃないかと思います。

人間という存在の定義できなさ

小泉:我々の知覚や認識よりもテクノロジーの方が先行してしまうことの倫理性について、研究者の方たちはどうお考えなんでしょうか。

南澤:僕ら自身はかなり楽観的というか、「とりあえずまずはやってみよう」というモードです。ただ、VRは実際に人の感覚を騙せてしまう技術にもなってきていて、使い方を少し間違うと人を陥れたり、行動を変えてしまえる。もちろん技術を、例えばリハビリやPTSDの治療といった良いことに使っていくのが大前提ではあるものの、そこの具体的なコンセンサスは正直まだ取れていません。

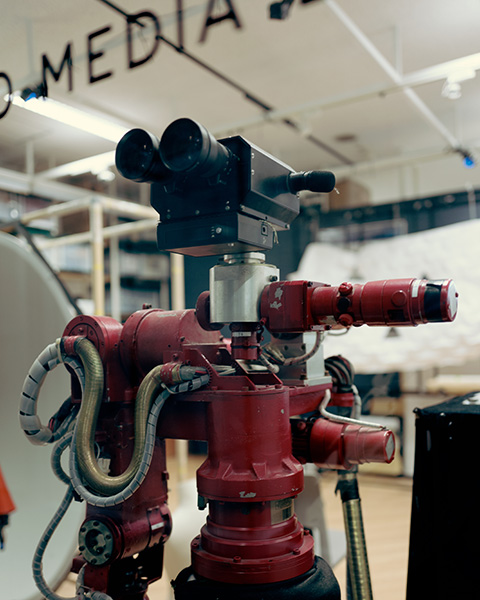

VRと並行して僕らが研究を進めているテレイグジスタンス(Telexistance)という技術では、人をアバター(ロボット)の体に投射し、アバターの視点で見たり行動したりということが可能になっています。現実の違う場所に自分がトランスポートする、という感じです。

そうすると、実は簡単に国境を越えられてしまう。本来だったら外国に行くにしても、入管手続きを経てやっと入国できるところが、テレイグジスタンスを使えばインターネット越しにスッと行けてしまうし、行動もできてしまう。もう既に、これは入国していると言えるかもしれない。いままでは僕らの肉体に、パスポート番号や名前といったIDを振っていたわけですね。VRチャットだったりVTuberのようにVRの皮をかぶって活動をしている人たちがいますが、「どこに自分のアイデンティティがあるのか」という概念が、いまはだいぶ揺らいできています。これはちゃんと考えて設定していかないと、メンタルや社会的な問題も引き起こしてしまうでしょう。

そうなったときに、個人情報って何だっけとか、移動という概念の変化とか、起こり得る未来というのが、良い面も悪い面も両方、現在ぼこぼこ立ち上がってきているところです。

[撮影:山本華]

[撮影:山本華]

小泉:なるほど。私の視点から言うと、やっぱり「人間というものがどういう存在なのか」というところがすごく大事ですね。どういう「人間」を想定してテクノロジーを使ったり発展させていくかによって、その進む方向がまったく変わってきてしまう。

いわゆる文系的な考え方かもしれませんが、「人間」って複雑すぎて言語では捉えきれないし、芸術によっても「人間の姿というのはこうだ」と捉えようとするんだけど、バイオロジカルな/社会的な/理性を越えた/宗教的な/宇宙から見たら小さな存在としての……といったさまざまなレイヤーを意識すればするほど、結局は単純化されたシンプルな答えを出しているような気がしてしまう。究極的には「人間」を定義するのは無理なのだという認識のもとで、自分は作品をつくっている。一方で、テクノロジーを社会に実装する際には、「人間」という概念をある程度定義し、想定しながら実装しなければならない。その際にどのような「人間」が想定されているのか、この部分に疑問と怖さをつねに感じているんですね。やっぱりテクノロジーってパワフルなものですし、歴史的に見てもそれによって人間社会では相当な権力を手にすることができてしまうし、お金と必ず結びついていくだろうし、独占されていくだろうし、そして我々はどうせ飼い慣らされてしまうだろう、と。思い描く世界がだんだんディストピアになってきちゃうんですよね、考えれば考えるほど(笑)。

南澤:『ターミネーター』とか『マトリックス』の世界ですね。でもそうですね。

テクノロジーをつくっている側からすると、基本的に「テクノロジーは人を自由にするためのものだ」というのが大前提です。僕も結論として、人間はわからないというのは同じなんですが、人間の脳のポテンシャルは意外とフレキシブルなので、例えば腕を失った人が新しく義腕を着けたときにそれが自分の身体として脳みそのなかに取り入れられるプロセスとか、新しい環境や新しい身体と人間側がどうアダプトして新しい行動様式をつくっていくのかという視点で、「従来の人間の定義からちょっとオーバーした人、拡張した人」が、いずれは人間の未来につながっていくのかなと思います。こんな感覚が開いちゃうんだとか、こんな新しい行動原理が生まれちゃうんだという。

小泉:面白いですね。それは確かに人を自由にしているかもしれないですね。「人とはこうあれ」「社会はこうあれ」みたいな固執した定義に社会や人を押し込めようとすればするほど、軋みや歪みが出てきてしまう。

南澤:そうですね。かつ、いまは社会のなかにいる人たちの生活様式の変化が速いので、社会制度の変化が追いつききれていない。特に現在の新型コロナウイルスの状況はまさにそうですが、人の方が変わらざるをえないときに、じゃあ社会はどう変わるのかというのを、いま真剣に考えなければならない状況になってしまった。でも、その部分が結局、僕らがなぜテクノロジーをつくっているのかという動機のそもそものところです。

世界との関わりを信じるか/信じないか

小泉:ちなみに、VRから触覚の方へ研究対象を拡げていったとき、南澤さんのなかではどのような変化があったんですか。

南澤:結局、VR上でのリアリティにおいては、視覚や聴覚ってもう容易に騙しきれてしまうわけですね。研究レベルでは10年ちょっと前から、もう現在の技術とほぼ同じ水準になっている。そうなると、現実だろうがバーチャルリアリティだろうが、ある意味どちらもリアルになってしまうんですね。そのときに、僕らが逆に信じられるものは何かを知りたいぞ、というときに触覚というものがあるわけですが、それすら騙しにいこうと。

小泉:チャレンジですね。

南澤:最近だとFacebookに上がっている人の写真とか、加工がかかっていたりして、本人かどうか既にわからないわけですよ。デジタルにフィルターがかかった世界に生きるときにそれを信じようとしたら、触れたいとか、握手したいとか、そういう行為がおそらく相手の存在を確かめる一番根っこの部分なのかなと。

あと、自分の身体そのものもそうですね。自分の身体の存在を確かめる。触覚情報を与えすぎると、逆に自分と世界の境界線が溶けちゃうみたいな感覚はだんだん生まれてくるんですけど、逆に触覚情報が適切に与えられれば、そこに自分の身体がソリッドに置かれるので、自分自身の存在も信じられる。そこに安心感やほかの人とのつながり、共感も生まれます。実はそういうことが触覚の一番本質的なところかなと。触覚といっても、細かい感触の違いを見分けたいみたいなことよりは、「そっち側」の存在をいかに感じるか、信じるかみたいなところに近いかもしれないです。

小泉:この世界との関わりを「自分が信じるか/信じないか」をポイントに考えて、テクノロジーを使ってそこを揺さぶるわけですね。

[撮影:山本華]

[撮影:山本華]

以前、記憶障害がある方と一緒に作品をつくったことがあったんですね。記憶の障害とは、我々健常者が日常的に何かを忘却することとはまったくレベルが違います。その人は普通に会話できるし、友達としてお付き合いすることも普通にできるんだけれども、何が一番違うのかというと、ある部分の記憶がごそっとランダムに抜けたりするんですよね。その感覚がすごく不思議で。

究極的な状況として、彼はこう言うんです。「もし知らない女性が部屋に入ってきて『私があなたの奥さんです』と言っても、僕はそれを信じるしかない」と。ある研究者に、記憶というのは、信じるか/信じないか、究極的には信念の話だと言われたとき、最初はピンと来なかった。しかし記憶障害を持った彼にとっては自分の記憶がつねにランダムに抜け落ちることを知っていて、自分の記憶を100パーセント信じられないから不安だし苦しい。結局は、我々健常者が当たり前として疑問を抱くこともない己の記憶の機能自体を信じられるか/信じられないか、という信念の問題なんだと気づかされました。いまの触覚の話もそうですし、VRもまさにそういう話のような気がします。

南澤:赤ちゃんって、いろんなものを舐めながら、実は唇と手それぞれの触覚をキャリブレーションしているんですね。生まれてからしばらくの間は唇の触覚が一番発達しているので、唇の触覚から受け取るものが、手で触っているものの答えだというふうに。だんだん指しゃぶりとかもしていくなかで、これも身体だ、ここも身体だとやっていって、自分の身体の輪郭と世界との境界線をつかんでいく。だから、その感覚が障害を起こすと自分の身体の存在が確立できずに、同じように世界を信じられなくなるかもしれないですよね。関係性をつくるということを、やっぱり人はすごく求めていて、触れ合いというのがその根っこのところにあるのかなと。

小泉:まさにいま、コロナの時代にそれがより問われますよね。

南澤:ソーシャルディスタンスと言っていますけど、実はただフィジカルディスタンスが必要なだけであって。ソーシャルの部分はインターネットなどでコネクションできるので、社会的な連帯は継続できるはずなんですけど、「触れ合い」という言葉の意味がいま、がらっと変わりつつありますね。これは我々がこれまで思考実験すらしたことがなかったシチュエーションかもしれなくて、(物理的な)触れ合いが貴重なものになるときに、親しみや共感性をどう築いていけるか。

あとは、我々のやっているようなデジタルな触覚体験をつくるときも、ある程度フィジカルかつリアルな触覚の経験値というものを持っていないといけないんです。僕らが既に持っている記憶のトリガーを引き出すことで感覚を伝えているので、「あれ? この10年後、20年後に同じように成立するのかな」という。触れ合った経験というものが、もしかしたら今後圧倒的に減っていくかもしれないので。

小泉:既に(コロナ以前から)減ってきている気もします。私は基本的に自分の個としての身体の体験や経験を信じるというか、そこをベースに表現なり社会なりを考えていきたいとずっと思っているんですが、その体験が欠けてしまえばしまうほど、恐怖や距離を感じてしまう。もちろん触れ合うことは喜びでもある一方で、ハラスメントがあったりと、他人と関わることへの面倒臭さとか恐怖をつねに背負って生きていて、さらに最近はその傾向が強くなってきていると思うんですね。テクノロジーの発達のなかで「人と会っている」という身体的・実際的な体験が、どんどん軽視されていっているようにも感じています。インターネットがあれば地球の裏側の人とも話はできるし、仕事もできてしまいますが、それに比例して、不安がつくり上げる「想像上の他人」もどんどん大きくなってくる。だから、会ったこともない相手に対する「お前は○○だ」といった決めつけがコレクティブなレベルで起こると、排外的なナショナリズムにもつながっていくと思うんです。我々の夢や無意識、欲望といった無形のものが、どのようにこの社会を形づくっているかというようなことをどうにか抽出してきて、芸術作品として感覚的に体感でき、知的にも読み取れるかたちで結晶化させるという試みを、自分はこれまでやってきているんだと思います。

『縛られたプロメテウス』東京公演より[撮影:小泉明郎]

『縛られたプロメテウス』東京公演より[撮影:小泉明郎]

我々には生命があって、本能を持って生きているわけですが、その人間の感覚や社会空間のゼロ地点を改めて感じさせてくれるのもテクノロジーだなと、ポジティブな側面が見えたのが今日の大きな収穫です。VRから元の世界に戻ってくると、いままで当たり前に信じてきたものがより鮮烈に感じられる。この世界に自分がいて、この身体をもって人と触れ合い関わることによって、社会空間というものが生まれる。テクノロジーはそういったことを改めて人に体感させてくれる。まさに自分が芸術でやりたいことでもありますね。

南澤:触覚も、この10年間研究を進めてきてようやく道具として使えるようになってきているので、これらを用いた表現や、それによってどういう行動変異を起こせるかみたいなところは、僕らもいままさに深めていきたいところです。今日はありがとうございました。

小泉:ありがとうございました。

取材協力:相馬千秋、藤井さゆり(シアターコモンズ’20)

シアターコモンズ'20:小泉明郎『縛られたプロメテウス』

会期:2020年3月3日(火)〜7日(土)

会場:港区立台場区民センター(東京都港区台場1-5-1 台場コミュニティーぷらざ内)

公式サイト:https://theatercommons.tokyo/program/meiro_koizumi/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)