フォーカス

【インド・コーチン】南アジアのアートハブ、コチ=ムジリス・ビエンナーレ10周年目の波乱

黒岩朋子(アートコーディネーター)

2023年03月01日号

2012年から南インドのケーララ州コーチン(コチ)で始まったコチ=ムジリス・ビエンナーレは、アーティスト主導のもと、大航海時代の古びた港町を現代美術の祭典の地に変貌させ、類を見ない大型の国際芸術展へと成長を遂げた。その成功は国内の若手、無名作家にも活躍の場を与え、他州と南アジア全体に数々の国際展が生まれる契機となった。カルティエ財団現代美術館館長クリス・デルコンから「未来の美術館の見取り図」、故オクウィ・エンヴェゾーには「世界のキュレーターやアーティストが目指す地」と評された国際展。だが、更なる成長を遂げようとしていた矢先に思わぬ波乱が待っていた。コロナ禍で2020年、21年と2度延期を重ねて始まった第5回展の様子をレポートする。

It's Our Biennale [Photo: Hironori Oooka]

突然の延期

開催日当日、インスタグラムにあがったコチ=ムジリス・ビエンナーレ(KMB: Kochi-Muziris Biennale)の延期告知に関係者は飛び上がった。組織的な問題と外部要因が理由とあるが、これまで開幕日を12月12日と決めて、未完成でも当日がくれば開けてしまう、アジア特有のソフトオープニングで知られていただけにいかなる事態が起きたのか。唐突な告知は、コチ・ビエンナーレ財団(KBF: Kochi Biennale Foundation)の理事も知らされていなかったと聞く。

KMBは設立当初から財政難、脆弱なインフラ、機材や専門職の不足に加え★1、施工費やスタッフへの賃金未払いの声も上がっていた。今回も、直前の豪雨で雨漏りや床に泥が広がり、インドの悪評高い役所仕事に翻弄されて作品の到着が遅れ、電力や機材そしてスタッフ不足などが指摘されている。

3会場のなかで最大規模のアスピンウォールの設営が12月上旬まで入れなかったことも、追い討ちをかけた。大航海時代に香辛料貿易で栄えた旧商館は、現在はインド都市部にショッピングモールを展開する不動産デベロッパーDelhi Land & Finance(DLF)が所有している。ケーララ州政府がKMBの安定運営のために取得を試みたようだが、昨年11月に双方は交渉が決裂。同時に財団との借用契約も凍結されて立ち入り禁止となってしまったのだ。引き渡されたときには、企業の賃貸先の映画会社の美術セットが据え置かれたままだったという。

また、本展の延期に次ぐ延期でDLF陣営側と財団側の体制が一新し、互いの関係を十分に築けなかったとも言われた。そして、コミュニケーション不足は、KMBの運営スタッフとアーティストたちの間でも起きていたようだ。国際芸術祭「あいち2022」にも参加したケニアのジャッキー・カルティは、ARTnewsのインタビューで、当初予定されていた開幕日前夜にナイロビから深夜到着したにも関わらず、空港には誰も迎えに来ず、宿泊先もわからなかったと怒りをあらわにした。財団とは契約未締結で日当もなく、作品の設営進捗共有も訪印前の2週間途絶えていたなかで、現地で会場施工が未完成であることと会期の延期を知り、参加を取りやめたという。そして、財団組織の脆弱さと遅延についての適切な説明責任とアーティスト対応への不備を非難した。残る約90名の出展アーティストの半数は開催前日の緊急会議の席で財団が提案したソフトオープニング(この時点での完成は、1割だったといわれる)を却下し、10日遅れの23日に全館を公開することを求めた。同時にアーティストは連名で、公開レターをe-flux上で発表したのだった。文中では、キュレーターのシュビギ・ラオが職務の範疇を越えて本展の実現に取り組んでいることや設営スタッフへの連帯を示す一方で、財団の組織体質改善を要求した。

主役不在のなか、街を盛り上げたのはやはりソフトオープニングの力であった。本展会場が昼夜問わず設営に勤しむなか、12日に州首相が特設舞台に登壇してKMBの10周年記念セレモニーが行なわれ(本展が始まっていないのに!)、国内の美術大学から選抜された学生の作品を若手キュレーターが展示した学生ビエンナーレのほか、出版記念会、トーク、パフォーマンスなどの関連企画が順次幕を開けた。現地では非公式に一部完成した本展を内覧した者もいたようだが、公式に開くまで、先に完成した作品の写真をネットに上げぬよう気を遣っていた。こうして、本会場の周りが先にスタートするという珍しい展開を見せながら、2022年の12月23日に第5回コチ=ムジリス・ビエンナーレがようやく始まったのだった。

関連企画のパフォーマンス公演 HH Artspace『Where do we stand now-Landscape of memory and feeling』、Dutch warehouse [Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

「私の血管にはインクと炎が流れている」

展覧会が始まる前に話題が集まった回だが、コロナ禍以前から準備していた企画自体は充実した内容であったとお伝えしたい。毎回インド人のアーティストがKMBのキュレーターを任されるが、今回は2018年に出展アーティストだったインド系シンガポール人のシュビギ・ラオ(Shubigi Rao)が務め、初の在外インド人の起用となった。アーティストとしては、映像や書物をとおして、権力者や資本主義のもとで隠されてきた物語に光をあてる《パルプ:失われた書籍の短い伝記(Pulp: A Visual Bibliography of the Banished Book)》シリーズを10年かけて制作中だ。シリーズ2作目の出版物が2020年にシンガポール文学賞(ノンフィクション)を受賞、2022年には、第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展のシンガポール代表としてシリーズ3作目を展示した。

Shubigi Rao [Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

本展のタイトル「私の血管にはインクと炎が流れている(In Our Veins Flow Ink and Fire)」は、自作のドローイング名からつけたそうだ。展示では、歌、物質性、喜び、ユーモア、そして文字や言葉、口語を通じてわれわれがどのように生き延びてきたかを模索する。同時に労働、歴史、環境問題、セクシャリティ、マイノリティ、テクノロジーなど、複数の文脈(veins)が血管のように会場のなかを張り巡らされ、共同体、個人が変化にどう直面し、対応したかに眼差しが向けられた。そこでは、物語る力が抗議や抵抗の炎をあげることもあれば、回復への願いや祈りの光が灯ることもある。

ヴェネチア・ビエンナーレ2022より前に提案されていたといわれる、タオ・グエン・ファン(Thao Nguyen Phan)の映像《最初の雨、ブリーズ・ソレイユ(First Rain, Brise Soleil)》(2021-)は、チベット高原から中国、東南アジアを南下して南シナ海に流れるメコン川が舞台だ。1960年代に米国がメコン川の川砂から生産したコンクリートで、日差しを和らげる有孔ブロックの庇(ブリーズ・ソレイユ)が生まれた話とベトナムとカンボジアの独立前後に建築作業員だった男の人生を重ね合わせて、環境破壊や両国の摩擦についてフィクションを交えて詩的に物語る。メコン川に豊穣と混乱をもたらすモンスーンの雨と、カンボジアの国立劇場の建築意匠に見られる有孔ブロックの形が呼応しあうタイトルは、近代化を象徴する建築素材が、洪水や水不足などの環境変化を招いたことを示唆する。本展のために制作された、二層の透けるシルクにブリーズ・ソレイユを描いた《ソーラー・ヌーン(Solar Noon)》(2021-)は軽やかで涼しげだ。東南アジアのモダニズム建築の意匠と機能性へのオマージュが感じられる。

Thao Nguyen-Phan, First Rain, Brise Soleil, (2021-) [Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

Thao Nguyen-Phan, Solar Noon, (2021-) [© Madhu Krishnan, Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

都市風景の変化は南アジアでも起きている。パキスタンのマディハー・エイジャズ(Madiha Aijaz、1981-2019)の《沈黙はすべての言葉(These Silences Are All The Words)》は図書館司書と利用者の断片的な会話と映像を通して、パキスタンの商業都市カラチの宗教、言語、民族の変遷を描いた。印パ分離の際に北東インドからカラチに持ち込まれたウルドゥー語書籍、公用語の英語が国語のウルドゥー語に取って変わられるのではと憂う声、時が止まったかのような図書館を心のよりどころに集う利用者の姿から、変貌する都市と人を追いかけた。

Madiha Aijaz, These Silence Are All the Words, 2018 [Photo: Tomoko Kuroiwa]

韓国のナム・ジュン・パイク賞を昨年受賞したCAMPは《ボンベイ・ティルトダウン(Bombay Tilts Down)》で、ムンバイに建つ高層ビルのCCTVカメラ6台を遠隔操作して、夜明けから日没までのワルリーとパレル地区を上から下にかけてティルトダウン撮影した。上空には、10年近く未完成のままのパレ・ロワイヤル、王族も住んでいたサムドラ・マハル、インド最大の民間企業の創業者ムケッシュ・アンバニの27階建てのアンティラ自邸などの高層のランドマークが次々と登場する。対して地表近くに現われるのは、屋根がブルーシートに覆われた労働者の家々だ。かつて漁業や繊維業で栄えた地区は、いまでは再開発が進む高級エリア。映像のなかで流れるのは、労働者の哀歌だ。

CAMP, Bombay Tilts Down [© Madhu Krishnan, Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

本展では、知られざる共同体や地域を積極的に取り上げている。チェンナイ在住のアヌュシカ・ミーナークシ(Anushka Meenakshi)とイーシュワル・シュリクマール(Ishwar Srikumar)の「Ura-mi-li(我が民族の歌)」プロジェクトは、ミャンマーと国境を接するナガランド州のナガ族の多声的合唱「リ」を題材に、棚田作りから稲の収穫までの労働と山々に響く美しい歌声を記録した。日本では『あまねき旋律(しらべ)』★2(2018)の名で公開された、山形ドキュメンタリー映画祭2017の受賞作。映像では、人生を謳歌する労働歌や恋歌の合間に、村全体でキリスト教に改宗して歌が賛美歌に変わり、リが衰退したことや、植民地からの独立時にインド軍が侵攻してきて村を焼き討ちしたとき、声と歌が奪われたことがさりげなく語られる。リの復活と継承を目指して毎年開催されるホーンビル・フェスティバルは、歌を糧に共同体を支えてきたナガ族の連帯と希望の灯でもある。

Anushka Meenakshi and Ishwar Srikumar, U-ra-mi-li, Kho Ki Pa Lü, (Up Down and Sideways), 2017 [Photo: Tomoko Kuroiwa]

9年のリサーチをかけたサーヒル・ナーイク(Sahil Naik)の《すべては水にありわれわれはそれを戻さねばならぬ(All is Water and to Water We Must Return)》は、インド南部ゴア州のダム建設で水没した廃村の一部を土とレンガで実寸再現した力作。毎夏ダムの水位が下がるとかつての村が水上に現われるようになってから、住人たちは舟で里帰りをしているそうだ。温暖化による村の浸食や住民の高齢化で記憶の風化が進むなか、ナーイクは村の言い伝えにある「歴史は人と共に死に絶えるかもしれないが、歌は希望のように時代を生き残る」★3に寄り添い、当時の話を新旧混じった曲調の歌に替えて会場で流した。KMBが始めた学生ビエンナーレ2016を契機に活躍の場が広がったナーイク。コチの舞台が若手にキャリアの機会を与えた好例といえる。

Sahil Naik, All is water and to water we must return, (2021-02) [Photo: Tomoko Kuroiwa]

現在進行形の政治情勢が伝わるのは、昨年の越後妻有 大地の芸術祭2022でも展示された《パリャヌィツャ(Palianytsia)》(2022)。2021年のロシアのウクライナ侵攻によりキーウ(旧キエフ)を逃れたジャンナ・カディロワ(Zhanna Khadyrova)は、国内の避難先で川原の石から故郷の日常食を作った。ウクライナで伝統的な丸パンを意味するタイトルは、その発音の難しさから同胞を見分ける踏み絵に使われているという。日常の復活を願う石の丸パンは、一方でスライスされ、力づくで隣国を変えようとする大国の残忍さに耐えるウクライナそのもののようでもであった。

Zhanna Khadyrova, Palianytsia, 2022 [Photo: Tomoko Kuroiwa]

ミャンマーのリタ・キン(Rita Khin)の《魂が抜けた都市(Soulless City)》は2006年に突然ミャンマーの新首都になったネーピードーがテーマ。王の都を意味する都市だが、一般人が自由に移動できる地区は少ない。閑散とした街にそびえる巨大構造物や橋を建設した先が封鎖された道につながる奇妙な都市設計から、軍事国家の理不尽な政策に静かなる抗議を示す。

Rita Khin, Soulless City, 2019 [Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

ミャンマー国軍への態度をより明確に表わしているのは、タイとアメリカに移住したシュエ ウッ モン(Shwe Wutt Hmon)の《フォーエヴェア・ヤング》とミン マ マイン(Min Ma Maing)の《変化の面々(Change of Faces)》だ。双方とも2021年2月の国軍のクーデターに声をあげた市民抵抗運動「春の革命」の若者や市民を取り上げている。風景写真を人型に切り抜いたコラージュや複数枚の画像を重ねてブレを起こした匿名のポートレイトからは先の見えない国難がいまだ続いていることを感じさせた。

女性アーティストが集中する一角では、ケーララ州の若手のほかに、近年再評価が高まったインドの女性アーティストらが紹介された。インド初の女性フォトジャーナリストのホマーイー・ヴィヤーラーワーラー(Homai Vyarawalla、1913-2012)は、のちに植民地前後の激動するインドのただなかのガンジーやネルー初代インド首相の姿を撮り、「ライフ」などに掲載される活躍を見せたが、キャリア当初は無名の女性であることから同業の夫の名で発表していた。《スケッチレッスン、Sir JJ School of Art》は、美術大学の同級生を被写体にした初期のシリーズ。独立前夜のムンバイで学ぶ女学生のモダンで自由闊達な姿を活写した。アルピタ・シン(Arpita Singh)の代表作《破れた紙、紙片、ラベルのなかでシーターをさがす(Searching Sita Through Torn Papers, Paper Strips and Labels)》は、インドの叙事詩『ラーマヤーナ』の魔王による王妃略奪の場面を再解釈して女性への性暴力への批判を込めた絵画だ。

Homai Vyarawalla, Sketching Lesson, Sir JJ School of Art, c.1940 [Courtesy: Kochi Muziris Foundation]

部屋の奥では、南アフリカの女学生が同様の性暴力事件で命を落としたことを悼む、ガブリエル・ゴリアテ(Gabrielle Goliath)の《コーラス》のハミング映像が空間に低く響き渡る。社会の偏見や差別をユーモラスに批評していたのはアルチャナー・ハンデ(Archana Hande)。《私のスペース(Bhoota Sthana)(My Kottige [Bhoota Sthana])》では、バンガロールの蚤市に出回る、旧式のボディビル器具や錆びた台所用具、中古の作業工具など、同じ鋳鉄製ながら利用者のジェンダーや階級が想定される廃品を溶接してオブジェと覗き窓をつくった。壁穴からご神体を拝む祠にも似た空間は、カーストを問わず敬愛されるインドの酔いどれ幽霊の祠(Bhoota Sthana)と、邪視を遮る多孔ブロック(ジャーリー)や窓(ジャロハー) から着想を得ている。オブジェが一同に会する空間は覗き穴を通して、カースト制度や格差、性差、性的アイデンティティに向けられる悪意の眼差しを跳ね除ける。

Archana Hande, My Kottige (Bhoota Sthana), 2022

左:鑑賞者が壁穴から作品をのぞく様子[Courtesy: Kochi Muziris Foundation] 右:《私のスペース(Bhoota Sthana)》(部分) [Photo: Tomoko Kuroiwa]

伝統をデジタルに変換して新しい世界を提示するのはサムソン・ヤン(Samson Young)。中国の代表的な古典『老子』の英訳から名詞と動名詞のみ取り出して、機械学習用のアルゴリズムでサウンドや立体作品、映像に変換した。会場の環境とインタラクティブに反応しながら《Reasonable Music(アビリファイ)》は、一風変わったミレニアル版『老子』を提示している。

Samson Young, Reasonable Music (Abilify), 2021, [Photo: Tomoko Kuroiwa]

ヒメナ・ガリド=レッカ(Ximena Garrido-Lecca)の《変換ネットワーク(Redes de conversión)》は、ペルーの先住民族に残る伝統的な織り物を、色付きのビニル絶縁銅線をつかって制作した。アーティストによるデザインパターンはウェブ制作でつかうJavaScriptでコードに替えられてLEDに文字表示したほか、デザイン画と並べた平面にした。色鮮やかなテキスタイルの織目や常時変わるLEDの表示は、グローバリゼーションがもたらす技術や経済の複雑なネットワークを思わせ、そのことが伝統を守り続ける先住民の文化の継続に重大な影響を与えることを示唆している。

Ximena Garrido-Lecca, Redes de conversión, 2021, [Photo: Tomoko Kuroiwa]

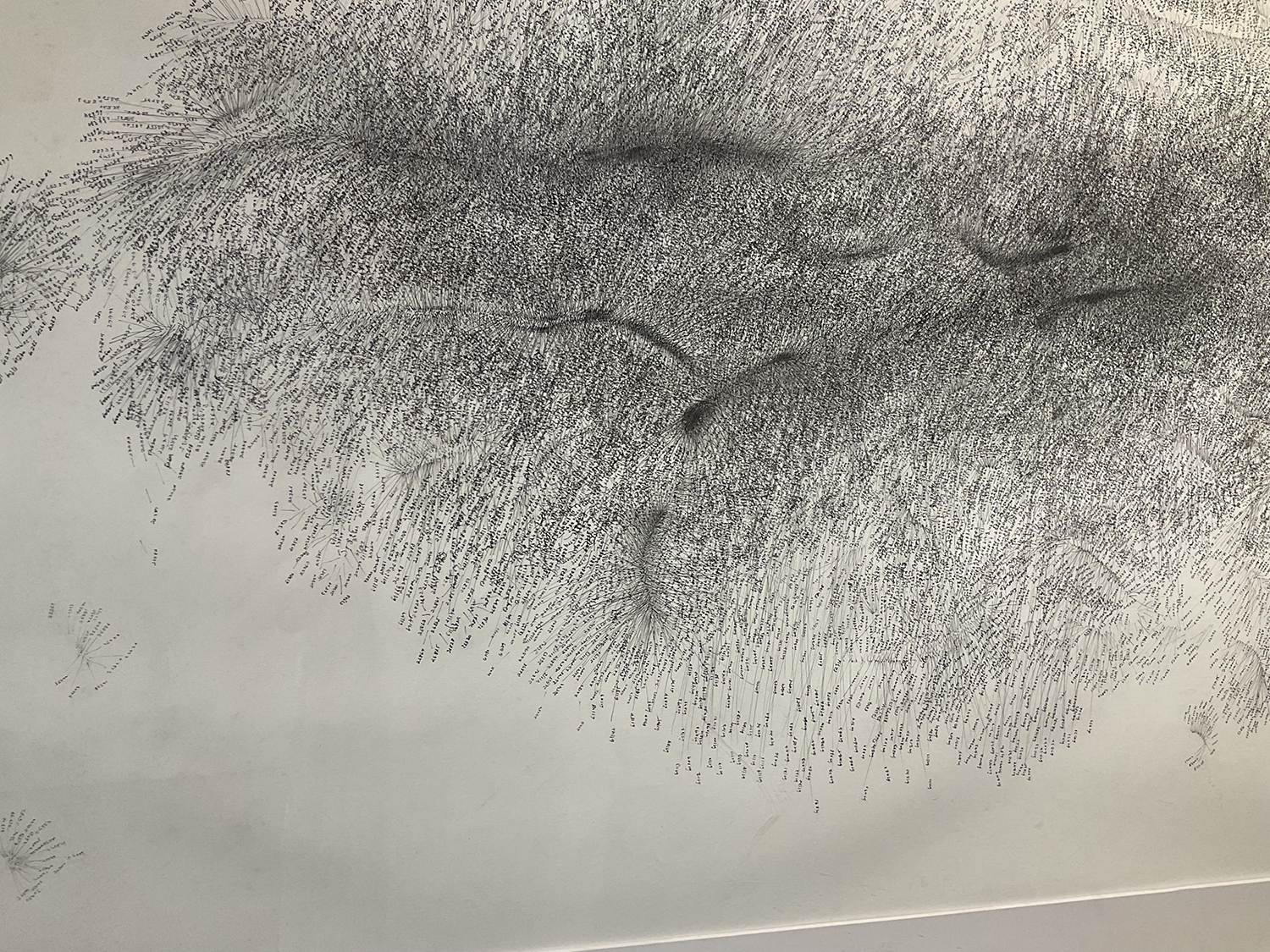

個人的な身体の記憶をテーマにした作品で印象に残るのは、運動および感覚神経に障害がおきる難病を患った経験から生まれた、ニールジャ・コターリー(Neerja Kothari)の《自己のリリカルな動きについての考察(80330)(An Investigation of a Lyrical Movement by the Self [80330])》だ。脳神経が忘れた身体機能をリハビリで一つひとつ取り戻す過程で生じる時間感覚、記憶、動作がグラファイト粉末でドローイングのなかに刻まれる。音楽に合わせてぎこちなく動く身体の軌跡を描き、紙上に散った粉粒にまで連番がふられることで、ドローイングは緻密で壮大な身体のアーカイブへと変身する。

Neerja Kothari, An Investigation of a Lyrical Movement by the Self (80330), 2014, [Photo: Tomoko Kuroiwa]

版画のシルクスクリーン技法でインクを何千と重ねて山脈の形状を再現することで知られる今村洋平は、代表作《tsurugi》を含む最新作とその制作風景をビデオ展示した。実際の登山経験をもとに山頂に一歩一歩向かうがごとく、等高線に沿って忍耐強くインクを重ねた先に見える風景を、モニタ前の観客は食い入るように見つめていた。

グローバル化と機械化で取り残された動きを考察したのは、マルコス・アヴィラ=フェレロ(Marcos Ávila-Forero)の《雁行形態論、作業員の動きについての覚書(Theory of the wild geese, notes on the workers gesture)》。後進国が発展を遂げる際に輸入から製造、そして輸出へと経済活動が推移するさまを雁が飛び立つ姿にたとえた、赤松要の経済理論と日本の高度成長を支えた工場の労働スタイルを独自の解釈で作品にした。定年退職した作業員が覚えている機材操作や作業をカメラの前で再現してもらい、その動きを舞踊記譜法のラバノテーションをもとに言語と記号をノートや書にしたためている。

Marcos Ávila-Forero, Theory of the wild geese, notes on the workers gesture, 2019 [Photo: Tomoko Kuroiwa]

観客のリアルな身体を使うのは、中庭に置かれたアシム・ワーキフ(Asim Waqif)の《インプロバイズ(Improvise)》。インタラクティブな竹のサイトスペシフィック作品を通してKMBの体験を身体に刻み込む。

Asim Waqif, Improvise, 2022 [Photo: Hironori Oooka]

南インドに集う芸術祭

今回は近隣諸国の国際展、他州の芸術祭、美術機関のポップアップ企画が市内に集っているのが特徴的だ。アスピンウォール、ペッパーハウス、アーナンドハウスの3会場とレクチャー会場に使うカルバルヤード以外の会場は、関連企画に明け渡された。海外からは、ネパールのカトマンズ・トリエンナーレ、バングラデシュのドゥールジョイ・バングラデッシュ財団の支援で実現したギドリー・バウリーアート財団のコミュニティーアートプロジェクト、コンゴ民主共和国のルブンバシ・ビエンナーレやウィリアム・ケントリッジの個展、シンガポールビエンナーレ2022のコキュレーターのアナ・ユーニス(Ala Younis)とエジプトのマハ・マームーン(Maha Mammoun)の出版プロジェクトKayfa taによるインドと西アジアのアーティストブックにまつわるグループ展などがあり、中東やアフリカ、そしてKMBが南アジアの現代美術の要所と目されていることがわかる。ドゥールジョイ・バングラデッシュ財団とKMBは、昨年、英ヘイワードギャラリーと共同で南アジアのアーティストにむけたDBF-KMBアワードを設立した。今後はヘイワードギャラリーで展示やレクチャーシリーズが行なわれる予定だ★4。

William Kentridge, Oh To Believe in Another World, solo exhibition, TKM Warehouse, installation view [Photo: Tomoko Kuroiwa]

Gidree Bawlee Foundation for Arts with support from and Durjoy Bangladesh Foundation, Bhumi, Bhumi Community Art Project, TKM Warehouse, installation view [Photo: Tomoko Kuroiwa]

Kayfa ta (Ala Younis and Maha Mammoun), How to reappear: Through the quivering leaves of independent publishing III, TKM Warehouse, installation view [Photo: Tomoko Kuroiwa]

国内ではチェンナイ・フォト・ビエンナーレと英ウェールズの共同企画のほか、デリーのキラン・ナーダル美術館による印パ分離を幻肢痛に例えたジーティッシュ・カッラト(Jitish Kallat)企画の「もつれたヒエラルキー2(Tangled Hierarchy 2)」展などがある。インド在住のチベット人アーティストのテンジン・ソーナム(Tenjing Sonam)とインド人のリツ・サリン(Ritsu Sarin)は、光州ビエンナーレ2020のコキュレーターのナターシャ・ジンワラ(Natasha Ginwala)と共同で「シャドウ・サーカス:チベットの統一抗中ゲリラ活動のパーソナル・アーカイブ (1957-1984)(Shadow Circus: A personal archive of Tibetan resistance [1957-1974])」展を企画。米国CIAの支援のもとでチベット人の統一抗中ゲリラ組織が結成され、米国の対中政策の転換で部隊が解散するまでを、ソーナムたちの映像と組織の要人であったソーナムの父親のアーカイブ資料で解き明かした。作戦コード名「セイント・サーカス」のもとで、チベット部隊へ武器供与や軍事訓練が秘密裏に行なわれた話は、今日のウクライナ情勢にも通じるものがある。学生ビエンナーレはコロナ禍の影響のためか、室内をテーマにした作品が多かったように思う。今後、ナーイクに続く活躍を見せるアーティストが生まれることを期待している。

A long term project by Ritsu Sarin and Tenjin Sonam in collaboration with Natasha Ginwala, Shadow Circus: A personal archive of Tibetan resistance (1957-1974), Kashi Town House, 2022, installation view [Photo: Tomoko Kuroiwa]

本展および関連イベントの充実度を見る限り、財団の運営改善をもって挽回の余地はあると希望をもちたい。従来からの運営やインフラ整備にくわえて、財政の透明化や労働に対するやりがい搾取、前回展を揺るがした#MeToo問題などの山積する問題を一度に解決するのは容易ではないが、アーティストたちからの提言にある展示に集中できる環境整備は急務であろう。すでにコチは南アジアのアートシーンのハブとなりつつある。1カ月で24万人が来場する★5、南アジア最大の国際現代美術展を近隣諸国も含めて簡単にこの舞台を手放せないだろう。信頼回復のための議論と問題解決に向けた改革が進むことを切に願う。KMBのスローガン「わたしたちのビエンナーレ」への再生の一歩は始まったばかりだ。

★1──2016年にKMBに参加した毛利悠子は「ここでの設営は本当に大変でした、、。人生最大の展示室(廃墟)だったうえに、現地の設営スタッフは地元の大工さん、電気工事屋さん、学生という、人数はたくさんいても、ほとんどの方は普段美術のお仕事をしているわけではないので、すべての工程をチェックしなければいけない状況」だったと述べている。https://artscape.jp/focus/10130967_1635.html#mouri

★2──『あまねき旋律(しらべ)』予告編 https://www.youtube.com/watch?v=cUKTyFs-YBs

★3──"Short Guide of Kochi-Muziris Biennale 2022-2023, In our veins flow ink and fire", ex.cat., p140.

★4──"Hayward Gallery, Durjoy Bangladesh Foundation and Kochi Biennale Foundation partner for new award"(ArtReview、2022年4月25日)https://artreview.com/hayward-gallery-durjoy-bangladesh-foundation-and-kochi-biennale-foundation-partner-for-new-award

★5──"Over 2.4 lakh persons visit Biennale in a month"(THE HINDU、2023年1月22日)https://www.thehindu.com/news/cities/Kochi/over-24-lakh-persons-visit-biennale-in-a-month/article66420621.ece

*作品の説明について一部修正いたしました。(2023年3月6日編集部追記)

Kochi-Muziris Biennale 2022-23: In Our Veins Flow Ink and Fire

会期:2022年12月23日(金)~2023年4月10日(月)*会期変更

会場:Aspinwall House、Pepper House、Anand Warehouse、Cabral Yardほか

Kochi Biennale Foundation

1/1903, Kunnumpuram, Fort Kochi PO, Kerala 682001, India

関連記事

【コーチン】コチ=ムジリス・ビエンナーレ2018と南アジアにひろがる芸術祭|黒岩朋子:フォーカス(2019年03月01日号)

わたしたちのビエンナーレ──コチ=ムジリス・ビエンナーレが示すアートのかたち|黒岩朋子:フォーカス(2017年01月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)