キュレーターズノート

大竹伸朗はなぜ「ビル景」を描くのか?──約40年にわたる絵画シリーズの全貌

坂本顕子(熊本市現代美術館)

2019年04月01日号

対象美術館

熊本市現代美術館では現在「大竹伸朗 ビル景 1978-2019」展の準備の真っ最中だ。「ビル景」とは、大竹が70年代から約40年にわたり描き続けてきた絵画シリーズである。本展は、800点以上の同シリーズの調査を行ない、出版社・HeHe企画のカタログ・レゾネを発行するとともに、可能な限り展示を行ない、その全貌を明らかにするものだ。

1980年代の「ビル景」

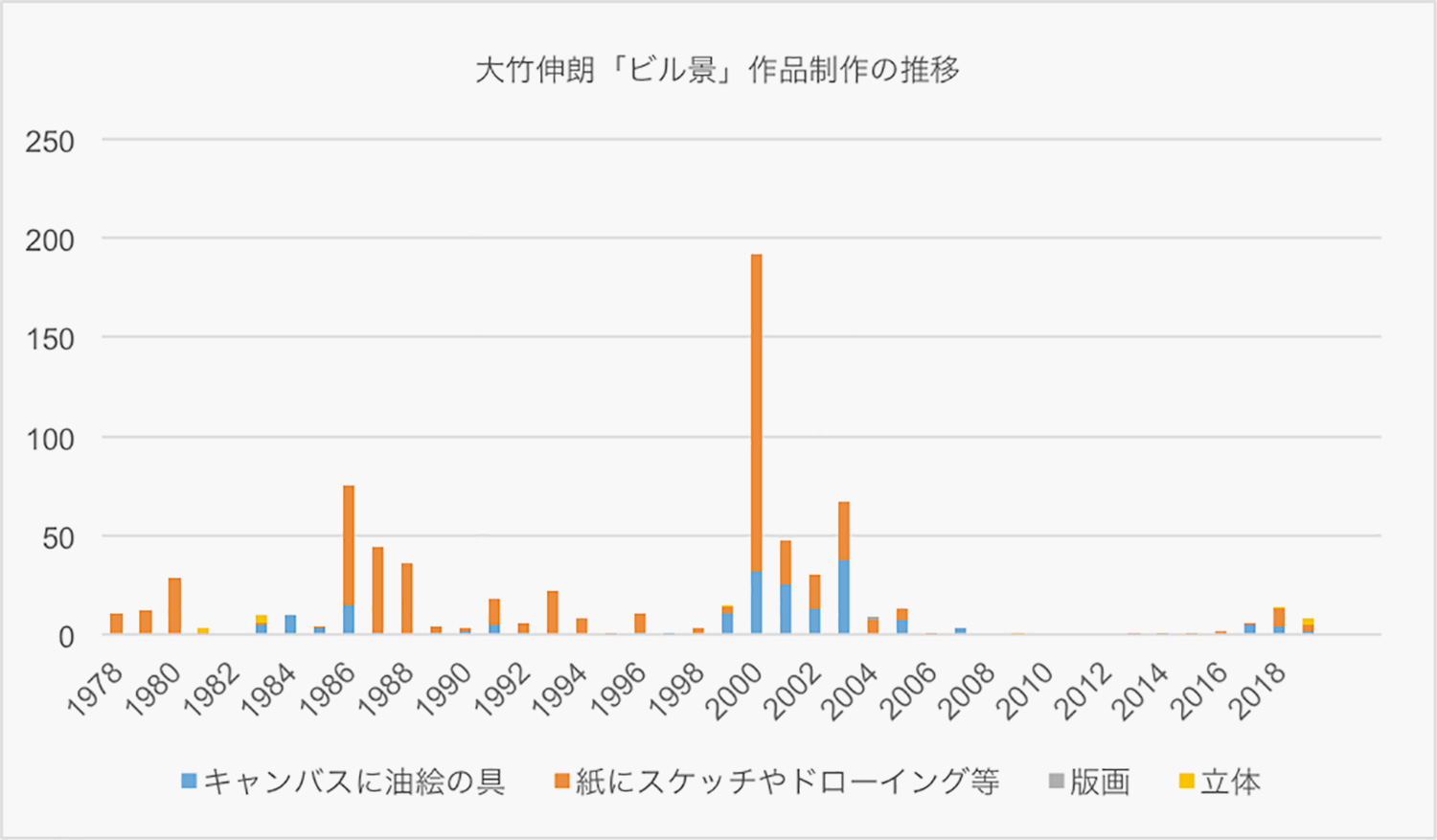

これまで制作された多数の作品から、大竹が「ビル景」と分類し、カタログに掲載された作品は、830点。それらを年代順に、点数と技法の別を簡易にまとめたのが下記の表である。そこから、「ビル景」シリーズの制作点数の推移を見てみると、1986〜88年と、2000〜03年の2つの時期に集中していることがわかる。前者は全体の約2割、後者においては約4割が制作されている。

1986〜88年のあいだは、初の作品集『〈倫敦/香港〉1980』の出版(1986)、ヒルサイド・ギャラリーでの個展「ロンドン/ホンコン 1980」(同)、みゆき画廊での「ロンドン/ホンコン 1980 PARTⅡ」(87)、大阪ギャルリー・ダンでの個展「〈倫敦/香港〉1980」、『EZMD』出版(同)、「大竹伸朗展 EZMD&ETCHINGS」(同)、佐賀町エキジビット・スペースでの「大竹伸朗展 1984-1987」(同)、また西武アート・フォーラムで個展「CANVASISM─夢と細胞 大竹伸朗新作展」(88)、ギャルリー・ダンで「大竹伸朗 ドリームス展」(同)など、立て続けに個展を開催した時期に一致する。大竹が最初に「ビル」を意識したのは、1979年に初めて香港を訪れたときのことだという。

絵のモチーフとして「ビルディング」を意識し始めたのは、1979年9月から80年代前半にかけて度々訪れた「香港」でのことだった。蒸し暑い真夏のある日、何気なく見ていた中景の「ビル」が自分自身と強烈に同期したように感じた。屋上正面に社名の立体文字が設置された素っ気ない「白いビル」だった。内側から強くせき立てられ、自分を包み込む香港の空気や湿気、熱波、匂いやノイズすべてを絵の中に閉じ込めたいと思った。鉛筆で一気に描いたその「ビル風景」の絵を見たとき、内と外が合体したような感覚を覚えた★1。

作品集『〈倫敦/香港〉1980』に掲載された作品、ならびにこの時期に行なわれた同名の展覧会では、紙をベースに、中国語やアルファベット混じりの印刷物が貼り込まれ、そこにさまざまなドローイングが施されているものが多く発表された。それと並行して、1984年ごろからはニューヨークやナイロビをテーマにした作品が増える。大竹が言うところの「ナニカトナニカ」を貼り合わせて即興的につくり上げる紙によるコラージュ作品、ドローイングの連作だけではなく、大判のキャンバスに暗色の油絵の具と「ナニカ」を組み合わせ、時間をかけて層を重ねていくような作品が制作されているのも特徴的だ。

★1──大竹が展覧会場内用に執筆したテキストより

2000年代の「ビル景」

一方で、2000〜03年にかけて、「ビル景」の制作数が急増する。その成果は、2002年にベイスギャラリーで行なわれた「BLDG. 大竹伸朗新作展」にまとまるが、1996年から2002年当時の作品は、例えば、香港やロンドンといったように、具体的な場所を描いたものではなく、大竹の心に浮かんでくる風景を描き留めたものであるという。一見すると、ドローイングの連作が飛びぬけて多い2000年に目を奪われるが、より注目したいのは、同年の前後に制作にある程度の時間を要する、キャンバスに油絵の具を用いた絵画作品を、コンスタントにかなりの数、描いている点である。

先に触れた1986〜88年ごろの作品群と比較すると、色彩においては、明度や彩度が上がり、抒情的でありつつ、より明快な表現となっている。また、画面への「ナニカ」の貼り込みが減り、キャンバス上に油絵の具を地層のように重ね、絵の具そのものの凹凸やマチエールの実験を繰り返しているように見える。この時期の大竹は、代表作ともいえる《ダブ平&ニューシャネル》を制作し、代表的なものだけでも、セゾンアートプログラムでの「大竹伸朗 既景 1978-2000」(2000)、KPOキリンプラザ大阪での個展「ダブ景 大竹伸朗」(00)、エプソン・イメージング・ギャラリー エプサイトなどでの個展「大竹伸朗デジタル・ワークス 鼠景」(01)、直島での「THE STANDARD スタンダード」展での《落合商店》(01)など、サウンドやデジタル技術、インスタレーションといったさまざまなタイプの表現と並行して、この時期の「ビル景」が描かれていたことに驚くよりほかない。ほかの作品が「既にそこにあるもの」を巧みに組み合わせ、つくり上げられているのに対し、この「ビル景」は、大竹のなかで数十年をかけて蓄積されてきた記憶を描いているものが多い。これらを展示作業のなかで改めて通覧していくと、大竹伸朗はきわめて優れた「画家」であることに改めて気づかされるのだ。

大竹伸朗 《放棄地帯》(2019)

©Shinro Ohtake, Courtesy of Take Ninagawa, Tokyo, Photo by Kei Okano

こだわりのカタログ・レゾネと「ビル景」の意味

本展の中核となる、カタログ・レゾネの編集は、展覧会の準備と並行して行なわれ、大竹を中心に、HeHeの中村水絵、デザインを小関学、主な撮影を岡野圭が担当した。B4判322ページ(活版印刷スリーブケース入り)、付録として特製活版画が封入された同レゾネには、ポジなどから掘り起こして作品を同定して分類し、状態によっては再撮影を行なうなど、辞書を編むような作業が継続して行なわれた。とりわけ今回、40年に及ぶ時間のなかで描かれてきた「ビル景」というひとつのテーマにスポットを当てた内容のため、年代順に掲載することで(大竹の絵画作品はほとんどに制作年が明記されているため、可能な限りそれらを網羅した)時代に応じた表現の変化を見せるものとした。また、付録の活版画には、展覧会のチラシやポスター、チケットと同じく、ビルの窓を点字のような凹凸で表現するために、『全景』カタログの制作などで大竹ともゆかりが深い、光村印刷の亜鉛板による活版印刷が用いられ、どこか懐かしさのある独特な手触りを実現している。

しかし、やはり、ここで気になるのは、なぜ「ビル景」なのかということだろう。上記で紹介した動画のなかで、大竹は東京オリンピックの頃から、都下に箱型のビルが次々と建て始められた記憶を語っているが、いつの時代も、都市のもたらす景気や活気、大都市であれ小さな下町であれそこに暮らす人々の変わらぬ営みは、大竹のみならず、私たちを魅了し続けてきた。「ビル景」には、さまざまな街で過ごした思い出や、その土地で暮らす人々の生活を感じた一瞬が、幾重にもレイヤーされている。

しかし、都市の中の「ビル景」は、開発や時には災害とともに取り壊され、建物そのものは無くなっていく。当地、熊本においても3年前の地震が、大きく街の風景を変えた。大竹の描いてきた「ビル景」は、昭和に始まり、平成を丸ごと含むかたちで、本展の会期中に、次の時代へと接続する。現実の風景は消失したとしても、それぞれの心の中にある「記憶」を呼び覚まし、新たなその人の「ビル景」を描き出すこととなれば幸いである。

「大竹伸朗 ビル景 1978-2019」展ポスター

大竹伸朗 ビル景 1978-2019

会場:熊本市現代美術館 ギャラリーⅠ・Ⅱ(熊本県熊本市中央区上通町2-3)

会期:2019年4月13日(土)〜6月16日(日)

『大竹伸朗 ビル景 1978-2019』

執筆:大竹伸朗、保坂健二朗(東京国立近代美術館)

デザイン:小関学(Edit.35)

協力:Take Ninagawa

定価:9,800円(税別)

判型:B4判/322ページ/ソフトカバー(活版印刷スリーブケース入り)

付録:特製活版画(240 x 350mm)封入

テキスト:日本語/英語

発行:HeHe

発行日:2019年4月中旬

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)