キュレーターズノート

なぜアジアを語り続けるのか──

第7回アジア・アート・ビエンナーレ「山と海を越えてくる異人(The Strangers from beyond the Mountain and the Sea)」

能勢陽子(豊田市美術館)

2020年01月15日号

シンガポールのホー・ツーニェンと台湾のシュウ・ジャウェイの二人の作家の企画による第7回アジア・アート・ビエンナーレのテーマは、「山と海を越えてくる異人(The Strangers from beyond the Mountain and the Sea)」である。「異人」は、民俗学者の折口信夫による、贈り物とともに異界から訪れる超自然的な存在の「稀人(まれびと)」から来ている。そして山は、東南アジア山塊上の約250万平方キロメートルに渡る高地ゾミアを言い、国境地帯に広大に跨るこの地域は昔から少数民族、移民、政治犯の避難地帯にもなってきた。また海は、フィリピン南西、マレーシアの北東に位置するスールー海を差し、ここは16世紀から海賊が横行し、現在はテロ組織の活動海域にもなっている。

「異人」は地理上の辺境と交じわることで、神や人と自然を媒介するシャーマンというだけでなく、外国商人、犯罪組織、難民などのあらゆる「見知らぬもの」を包摂した存在となる。そうした「異人」が、私たちの民族的アイデンティティや国家の境界、社会のシステムを揺るがし、新たなものを産む触媒になるのだ。固定観念を超えた自由も危険も、その辺境にある。「山と海を越えてくる異人」は、歴史的、地理的にそうした場所であった辺境を、山=鉱物、海=雲(クラウド)まで広げて、人間中心主義的な視点による時空間を越え、中心を持たず絶えずダイナミックに変容していくアジアを捉えようとする。

アジアを語ることの意味

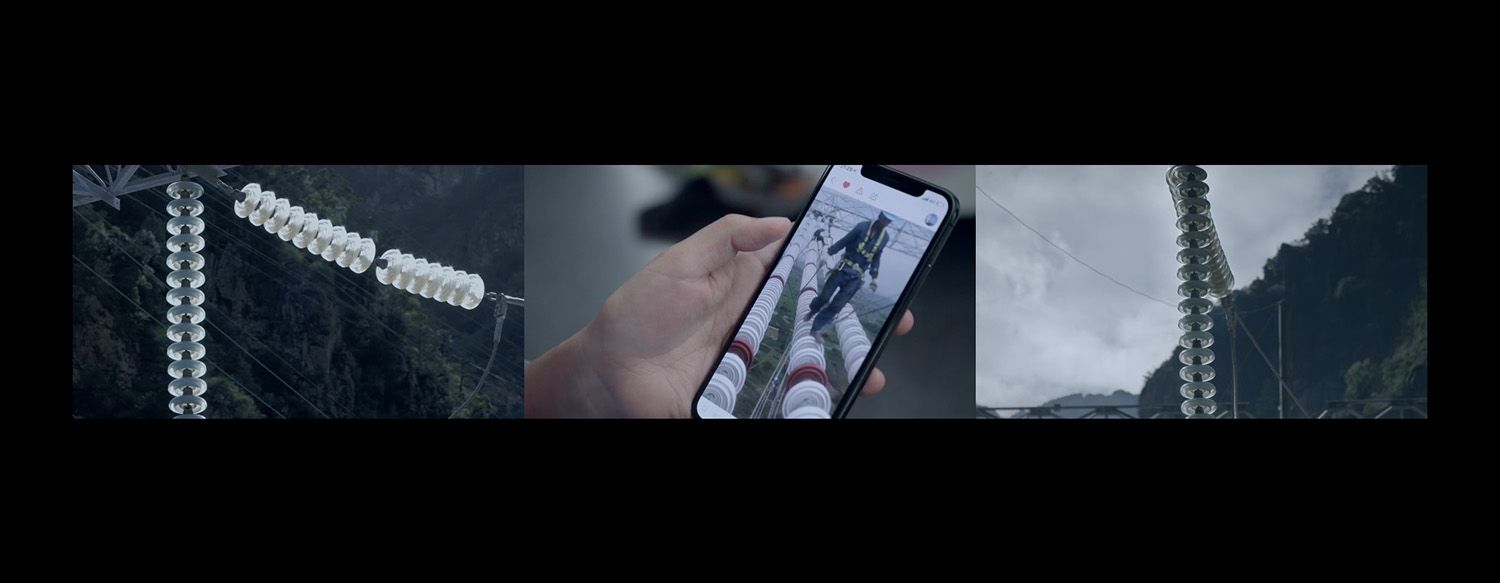

さて、経済や技術の日進月歩の進展のなかで、アジアを語ることの意味は都度変更を迫られている。私たちが近代このかた抱いてきたアジア像は、すでにまったく違う姿になっている。それにはもちろん、中国やインドの急激な経済化にともなうアジア全体の変容がある。この捉えがたい現在のアジアを魅惑的な表象とともに示すのが、リュウ・チュアンの《Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities》(2018)[図1]である。本作は、中国における電線の敷設からゾミア地域の水力発電所近郊に埋設されるビットコインに至る経済的・技術的な革新に、それとは無関係にみえる少数民族のフィールド・レコーディングが重ねられる。辺境のアジアの民が高速に進展する技術・経済発展に接続する様は、アジアの少数民族のエキゾチシズムが『スター・ウォーズ』のアミダラ姫に難なく転化することに象徴される。近未来の表象は、ハリウッドのSF映画のなかで、かつては日本、現在は中国の都市や民族などの姿で表象されてきた。さらなる未来は、懐かしくかつ見知らぬどのようなアジアとして描かれるのだろうか。

図1 リュウ・チュアン《Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities》2018, Commissioned for Cosmopolis #1.5: Enlarged Intelligence with the support of the Mao Jihong Arts Foundation. Courtesy of the artist and Antenna Space.

図1 リュウ・チュアン《Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities》2018, Commissioned for Cosmopolis #1.5: Enlarged Intelligence with the support of the Mao Jihong Arts Foundation. Courtesy of the artist and Antenna Space.

近未来のSF的イメージが垣間見える背後には、鉱物が緩やかに造形されていくほどの時の流れがある[図2、3]。その過去と未来の間に棹さすように、アジアで交差した歴史的出来事が織り込まれる。そこに蝶番のように現われるのが、「日本」である。韓国のパク・チャンキョンは、華厳の滝のスティル映像とともに、第二次世界大戦に突入する際に行なわれた京都学派の学者たちによる座談会「世界史的立場と日本」(1941)のなかの、華厳の滝について語る一節を映し出す[図4]。そしてその隣には、特攻隊として出陣した学生たちの日記が流れる。西洋哲学と禅や仏教思想の融合を目指し、「絶対無」を提唱した西田幾多郎に師事した京都学派の学者たちの思想は、戦後いわば戦争イデオローグとして批判され、その後ほぼ忘れ去られた。「絶対無」と滅私奉公的な無により歴史に向かおうとした特攻隊は、華厳の滝の日本的美に昇華されかねない危うさを浮かび上がらせる。

図2 ワン・シーシェン《Apocalypse 16.9.1》2016, Courtesy of the artist.

図2 ワン・シーシェン《Apocalypse 16.9.1》2016, Courtesy of the artist.

図3 李禹煥《関係項》2007/2019, Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo. Reference photo by Keizo Koku.

図3 李禹煥《関係項》2007/2019, Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo. Reference photo by Keizo Koku.

図4 パク・チャンキョン《京都学派》2017, Courtesy of the artist.

図4 パク・チャンキョン《京都学派》2017, Courtesy of the artist.

アジアにおける「日本」

本ビエンナーレで、作品中に「日本」が登場する作家はほかにもいる。インドネシアの研究者アンタリクサは、暗室のブラックライトの下でしか見えない、戦地に宣伝部隊として派遣された日本の知識人たちの略歴を[図5]、台湾のワン・ホンカイは日本の植民地時代にも活躍し、のちに忘れられた台湾の作曲家のことを、シンガポールのホー・ルイアンは戦後植民地主義に替わってアジアを席巻する巨大な金融の動きについて扱う。ナチスと関係を持とうとしたインドの独立活動家スバース・チャンドラー・ボースを取り上げたズレイカ・チャウダリーの映像作品も、作中では触れられていないものの、観る者に日本との同時代的なつながりを想起させるだろう(ナチスの助力を断念したボースは、その後日本軍に接近する)[図6]。

図5 アンタリクサ《Co-Prosperity #4》2019, Commissioned by 2019 Asian Art Biennial. Courtesy of the artist.

図5 アンタリクサ《Co-Prosperity #4》2019, Commissioned by 2019 Asian Art Biennial. Courtesy of the artist.

図6 ズレイカ・チャウダリー《Rehearsing Azaad Hind Radio》2018, Courtesy of the artist.

図6 ズレイカ・チャウダリー《Rehearsing Azaad Hind Radio》2018, Courtesy of the artist.

本ビエンナーレで、日本について触れるアジアの作家が多いなか、日本人作家の参加は田村友一郎のみである。最後に、ほぼ無意識に沈み込んでいるがゆえに触れがたい戦後日本の精神のようなものを巧みに掬い取った田村の《Milky Bay》(2016)を紹介したい。本作では、横浜を舞台にした三島由紀夫の小説『午後の曳航』を伏線に、横浜港で起きた死体遺棄事件を織り交ぜつつ、ヨーロッパからアメリカに伝わり戦後GHQとともに横浜に伝播したボディ・ビルディングにまつわる実に複雑で奇妙なストーリーが展開する(本作は、2016年に横浜美術館で開催された「BODY/PLAY/POLITICS」展の際に制作されたものである)[図7]。そこに見え隠れするのは、逞しく美しい身体への憧憬とは裏腹のコンプレックスである。占領された地で米軍がもたらしたボディ・ビルディングに勤しむ人々は、一種の捩れを抱えているようにみえる。ビリヤード台に置かれた白い牛乳は、逞しい身体をした男たちに似合わず、幼少時からの男性の強迫観念を想起させる(「大きくなりたかったら牛乳を飲みなさい」)。そして密かに、ホモ・ソーシャルな日本社会を仄めかす。ギリシャ彫刻の肉体美への憧れと、大理石のような白い肉塊を持ち得ないマチズモと裏腹のコンプレックスは、強靭さへの志向に裏切られた戦後日本の奇妙な捩れを写し出す。資料そのままの提示ではなく、史実と物語の入り混じるこうした独自のフィクショナルな部分にこそ、捉えがたい背景が透けて見えてくると思わせる作品である。

図7 田村友一郎《Milky Bay》2016, Courtesy of the artist and Yuka Tsuruno Gallery.

図7 田村友一郎《Milky Bay》2016, Courtesy of the artist and Yuka Tsuruno Gallery.

アジアにおける日本の占める経済的、文化的意義は、もはやかつてと同じではない。それでも本ビエンナーレでは、アジアの作家たちが引き続き戦中から現在に至る「日本」に関わる問題を扱い、また日本の作家も一辺倒では語り得ない戦後日本の複雑さを掬い取る。それは必ずしも過去の歴史に対する糾弾ということではなく、私たちがいまだ先の予測できないアジアの変容と、歴史が残した課題による拘束の狭間にあることを知らせる。例えば京都学派の思想は、戦中の植民地主義を支えた悪しき思想であったことは確かだが、同時に現在においてもアジアをつなぐ共通の理念は見出せるのか、また発見すべきなのかという問いを投げかける。アジアを語るこれまでの枠組みや方法が変わりつつあるなかで、欧米と東洋の対立軸はいまだに有効なのか、それとももはやそこから抜け出すべきなのかということも含め、未来を見据えつつ歴史に学びながら、私たちはまだまだ「アジア」について語り続けていくべきだろう。

第7回アジア・アート・ビエンナーレ

「山と海を越えてくる異人(The Strangers from beyond the Mountain and the Sea)

会期:2019年10月5日(土)〜2020年2月9日(日)

会場:國立台灣美術館(National Taiwan Museum of Fine Arts/台湾)

公式サイト:https://www1.asianartbiennial.org/2019/content/EN/index.aspx#top

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)