キュレーターズノート

「もの派」事始めを探る──関根伸夫、李禹煥、郭仁植

中井康之(国立国際美術館)

2020年02月15日号

昨年5月に逝去した「関根伸夫さんを偲ぶ会」が、年初の1月12日に東京の学士会館で開かれた。享年76歳。戦後日本の美術界に大きな変革をもたらしたその作家は、老いを感じさせる齢に達することなく、この世を去った。関根伸夫といえば、多くの人々が《位相−大地》を思い起こすことだろう。

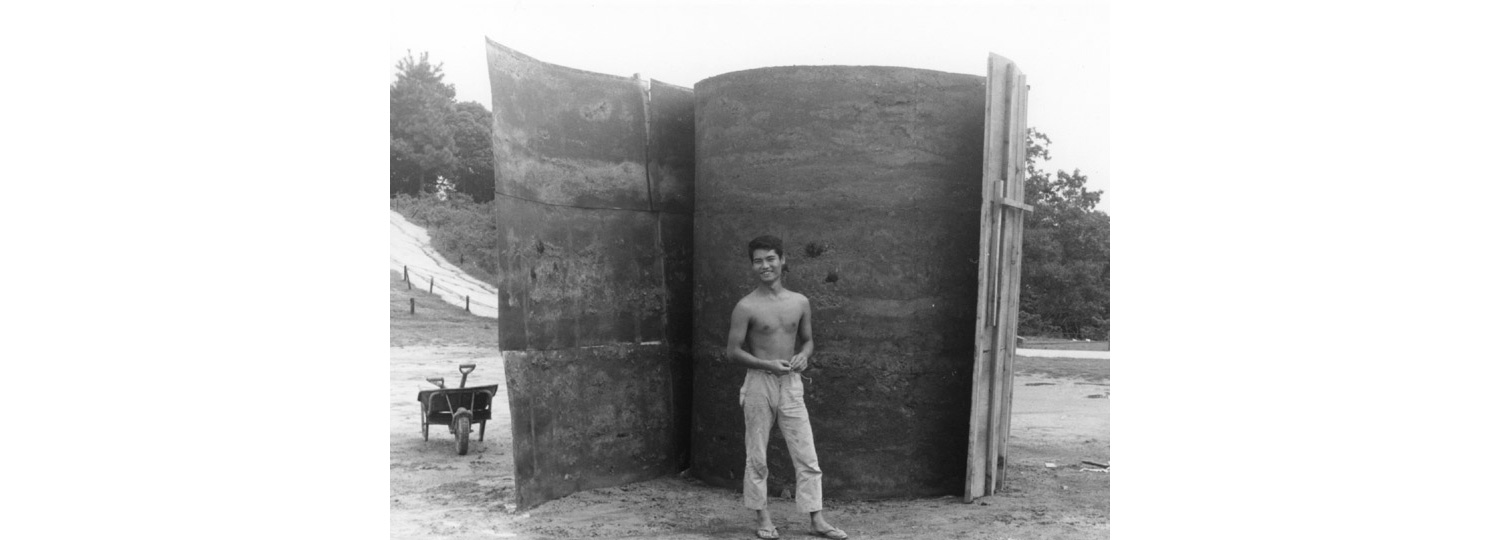

関根伸夫《位相−大地》(1968)

[© Yoko Sekine Photo: Susumu Koshimizu]

関根伸夫と《位相−大地》(1968)

[© Yoko Sekine Photo: Susumu Koshimizu]

かくいう私も、前に勤めていた美術館で、当時学芸課長であった篠雅廣と共に「『位相−大地』の考古学」というタイトルで《位相−大地》が誕生した状況や事実関係を調べ上げるような展覧会に携わった。また、現在在籍する美術館に移動してから企画した「もの派−再考」展は、一言でいえば、その問題作である《位相−大地》が誕生した前後の美術界の動きを見せることによって、《位相−大地》が「もの派」の起源となったという誰もが認める仮説を可視化し、同時に、同運動体の前史を探るという企画でもあった。

しかしながら、後者に関しては、さまざまな事由によって出品が叶わなかった作品もあり、その解釈に思わぬ方向性を生み出してしまったのではないかという忸怩たる思いも残っている。とはいえ、私自身にとってその展覧会が意味のないものであった訳ではない。《位相−大地》はそれ自身では《位相−大地》たり得なかったという、いまとなっては歴然たる事実を確認できたということである。

対話と関係作用

先ず大前提として、《位相−大地》が神戸の須磨離宮公園に完成しその威容を見せていた時期、1968年10月から11月にかけて、その作品を正当に評価していた者はほとんどいなかった、ということを再確認したい。もちろん、関根伸夫自身とその作品制作を手伝った小清水漸そして吉田克郎等は、その思いもよらなかった作品の誕生と遭遇し、言葉を失うほどの驚きを受けた。ただ、当人たちがどれほど感動するような作品を生み出したとしても、その作品を成立させている理論を整然と示した「マニュフェスト」のようなものを用意したということはなかった。

過去を振り返れば、20世紀初頭に新聞紙上で発表された「未来派宣言」等を例示できると思うが、作品の様態も含めて比較すれば、ダダイストたちのオブジェ作品から派生したM.デュシャンの「レディ・メイド」のような作品が、論理的な説明が重ねられることによって次第に認められてきたのである。このような原則論をここで言い立てるのは、冒頭で触れた「関根伸夫さんを偲ぶ会」に於ける李禹煥の弔辞を聞き、李はかつて関根のその作品を怜悧に分析していたことを思い起こしたからである。以下に李の今回の弔辞の核心部分を採録する。

彼は68年から70年までのほんの2-3年の間、《位相−油土》、《位相−大地》などの決定的な 作品を提示しました。これらの作品がある限り関根は永遠です。関根以前の美術界は前衛的とはいえ、殆ど観念臭い、ロゴス中心主義でした。たとえ物を用いても、それは観念の実現に使う素材に過ぎなかった。言い直せば、吉本隆明が言うところの自己表出、つまり自我の実現を行っている。それを関根が、初めて物に即して、身体を媒介に観念を使ったのです。だから、そこに現われた作品は自己ではなく、物の、世界の在り様となって、そこに作ることの位相が重なった訳です。制作は自己と物、内部と外部の対話であり、関係作用として行われた。だから作品もまた、存在では無く、世界の在り様であり、絶えず可変的な様相として仮定的である他ない。これは「もの派」の決定的な性格であり、関根が開いた道であります。表現を世界の可変性と結び付けた運動は、世界に在りません。生産第一主義や情報万能の今日、美術家の存在理由が何処にあるかを、関根ほど誠実に示す者はいません。かの70年代、関根が存在したこと自体が一つの文明批評である事を明示したいです。

ただし、関根の作品がそれ以前の前衛的作品とは違い自己表現ではなく世界の在り様となっているという論理を、李が関根の作品の中に独自に見出した、ということでは決してない。二人は《位相−大地》が誕生する前の1968年春に知り合い、それ以降、毎日のように会合を重ね、相互の意見を闘わせていた。そのことはいまではよく知られた事実であり、今回、この「偲ぶ会」を機に発行された出版物の中でも、李自身が記している★1。当時、二人が交わした内容は想像の域を出ないだろう。しかしながら、その成果の欠片が、二人が親密に会話をするようになったおよそ半年後に出現した《位相−大地》に現われたと考えることもできるのである。

多少前後するが、この時期の出来事をすこし詳細に記してみよう。1968年5月、第8回現代日本美術展に出品した視覚的なトリックを導き出す仕組みを持つ一連の作品《位相No.x》が入選した。ただ、関根はその入選作《位相No.x》を絵画部門に出品していたのだが、そのレリーフ状の作品を同展の係員が立体部門に組み入れ、そのまま審査され、コンクール賞を受賞し、1968年10月に開催される予定であった「第1回神戸須磨離宮公園現代彫刻展」に出品することが決定した訳である。

本来であれば、この「位相」シリーズが生まれた時代背景、斎藤義重や高松次郎の存在、「トリックス・アンド・ヴィジョン」展の事なども説明をしなければならないのだが、いまここで、それらのこと一つひとつについて触れていく余裕は残念ながらない。いずれにしても、60年代後半の日本において、現代美術の重要なテーマとして「虚像と実態の弁証法」★2が俎上に載り、関根と李の会合ではその理路が、制作が自己表出ではなく、対話であり、関係作用であるという論理へと繋がっていったものと考えることができるのである。

「虚像と実像の弁証法」が投げかける問い

「虚像と実像の弁証法」でまず問われてくるのは「同一性」の問題である。神話的な世界を表し出す遥か昔から、造形表現という表象行為の多くは「ミメーシス」(模倣衝動)に基づいたものであった。それゆえ、近代以降の作家たちの自己表出は「同一性」を保ちながらも僅かな差異を導き出すことによって保証されてきたはずである。20世紀以降のいわゆる現代美術においても、その軛から解かれた訳ではない。であるがゆえに、李が述べているように、制作行為が自己表出や存在することの主張ではなく、世界の在り様を体現するものとして示されるのであれば、文字通り、画期的な表現行為となることは約束されたものであった。

ただ、問題となるのは、李の主張するような作品は、《位相−大地》の前には存在しなかった、ということである。その疑問を解き明かしていくためには、より多くの資料や調査を積み重ねた上での論議が必要となってくる。いまわかっている事は、《位相−大地》が展示された展覧会が終了した後に催された討論会で、他の多くの者が、同作品を「虚像と実態」の論理で解釈していたことに対して、李禹煥一人だけが、「物の状態の一時的な変化に過ぎない」★3という発言をしていたということだろう。

また、『三彩』1969年6月号に「存在と無を越えて─関根伸夫論─」を発表したことを嚆矢に、『美術手帖』1970年2月号に「発言する新人たち」という事実上「もの派」が披露される特集が組まれるまで、10本にも及び★4、その新しい芸術運動に関する論文を美術や建築の専門誌に寄稿する。それらの発表された論文をまとめるようなかたちで、1971年1月、田端書店から『出会いを求めて 新しい芸術のはじまりに』という書物が出版され、同書は事実上、「もの派」の宣言書の役割を果たすことになるのである。これらの論述は、《位相−大地》誕生以降に著されたということで、私自身看過してきた部分があるかもしれない。これらの李禹煥の論理には、前述した関根伸夫との対話によって用意された部分もあるだろう。関根の残した数多くの資料などと照らし合わせながら、それらを解読していくのはこれからの作業なのである。

郭仁植のガラスの作品

さて、以上のような「もの派」事始めを彷彿させる文章を綴ってきたのは、「関根伸夫さんを偲ぶ会」の李禹煥の弔辞だけが機縁となったわけではない。本エッセイの冒頭部で私が企画した「もの派−再考」展で出品が叶わなかった作品があると述べてきたが、その作品というのは、郭仁植という在日韓国人作家による割れたガラスを用いた作品であった。

実は昨年、その郭仁植の生誕100年を記念した回顧展が、韓国国立現代美術館と郭の生誕地、大邱の美術館で開催された。私がその回顧展を訪れたのは韓国国立現代美術館である。おそらくは、郭の初めての本格的な回顧展であり、320点にも及ぶ作品数と予想以上の多様なメディアによる作品群を目の前にして、正直、驚いた。ガラスを表現媒体として用いた作品だけでもさまざまなヴァリエーションを見ることができた。

「生誕100年記念:郭仁植」展

[images provided by National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea]

まず、木製パネルを覆うように絵具状のマチエールを持つ石膏が塗り込められた画表面に、サングラス、割れたガラス製の瓶、電球といったオブジェがそれぞれ埋め込まれたような一連の作品が1960年代初頭に現われる。続いて割れたガラスの欠片が等間隔にガラス全面に接着された作品が、そしてガラスの裏一面に絵具が塗られた、あるいは色紙が貼られた状態で、ガラスのある一箇所、あるいは二箇所ほどに衝撃を与えて、ガラス面に蜘蛛の巣状の自然な割れを見せる作品が展示されていた。この割れを見せる作品は、透明なガラスや鏡によって割れた状態だけを見せるような作品等、多岐にわたった。

郭仁植は、1937年に来日し「独立美術協会」展に出品した経歴を持っている。日本が参戦したこともあり1942年に韓国に戻るが、1949年に再び来日し、当初は二科会や美術文化協会等に所属したが後に退会し、1960年頃からは個展で発表するようになる。1968年には東京国立近代美術館が主催した「韓国現代絵画展」に招待出品を請け、翌1969年には韓国代表として「第10回サンパウロ・ビエンナーレ」に参加するなどの経歴を持ち、1988年に亡くなるまで日本で作家活動を続けた作家である。

先に述べた一連のガラス作品というのは、個展で発表を始めた頃、要するに一個人の作家として活動を始めた頃の初期作品である。その作品のアイディアは、街角の風景から取られてきたようにも捉えることができる作家自身の発言があるが★5、今回、郭の一連の作品を見た限りでは、ルーチョ・フォンタナの《空間概念》シリーズの初期作品との関連性を考えた。というのは郭の1965年頃から始まる銅板の中央部分を切り裂いたような作品は、やはりフォンタナの1962年に手掛けた《空間概念、ニューヨーク》に近似することからもその可能性が高い。私はここで郭のオリジナリティに疑問を呈そうということではない。そうではなく、フォンタナが画面を切り裂いて違う次元を提示するというコンセプトを、郭はガラスという素材をカンヴァスに替えて、果敢に取り組んだのではないかと想像するのである。そして、その自然なガラスの割れを見せる作品が、李禹煥のガラスと石による作品《関係項》との繋がりを問われることがあったのである。

「生誕100年記念:郭仁植」展

[images provided by National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea]

李禹煥は、ソウル大学校美術大学に入学した1956年に来日する。日本大学文学部哲学科に学んで1961年に卒業している。在学中から絵を描くようになり、1965-66年にかけて朝鮮奨学会の中にギャラリー新宿を開設することに関わり、同ギャラリーでの活動を通じて郭仁植との関わりが生まれるのである。

今回の郭仁植展は、このような、これまで探りだすことが困難であった問題に対しても何らかの示唆を与えてくれる可能性を感じさせてくれる企画であった。本展の企画者の1人であるPark Soojin によれば、現代美術館に収蔵されていた郭作品は保存状態がよくないものがあり、今回の展覧会のために100点の作品のカビを除去するための燻蒸を行ない、その中から展示に耐える作品48点を展示したと記している★6。今回、展示された作品以外にも、重要な作品が控えていることであろう。

私自身、このような新たに現われた資料を元に、再び「もの派」事始めを探りたいと考えている。

★1──李禹煥「「位相−大地」または関根伸夫の出現」」『追悼 関根伸夫』(多摩美術大学、2020、pp.8-9)

★2──針生一郎「ディアローグ31 関根伸夫 対談後記」『みずゑ』(美術出版社、1972. 9-10、p.101)

★3──李禹煥、中原佑介(対談)「トリックス・アンド・ヴィジョン展と石子順造のこと」『石子順造とその仲間たち−対談集』(虹の美術館[静岡])、2002年、pp.70-71 )

★4──1969年6月「存在と無を越えて—関根伸夫論—」『三彩』(三彩社、1969. 6)、「<作ることの不可能性>が出発点ではないのか」『ジャパン・インテリア・デザイン』(双栄、1969. 6)、「世界と構造—対象の瓦解<現代美術考>」『デザイン批評』(風土社、1969. 8)、「コンセプションと対象の隠蔽」『SD スペースデザインNo.57』(鹿島出版会、1969. 8)、「デカルトと西洋の宿命」『SD スペースデザインNo.58』(鹿島出版会、1969. 9)、「非対象世界への自覚」『京都国立近代美術館ニュース 視る』(1969. 10)、「彫刻から非彫刻へ」『ジャパン・インテリア・デザイン』(双栄、1969. 11)、「観念の芸術は可能か──オブジェ思想の正体とゆくえ」『美術手帖』(美術出版社、1969. 12)、「高松次郎──表象作業から出会いの世界へ」『美術手帖』(美術出版社、1970. 1)、「現代芸術の底流1:人間の解体」『SD スペースデザイン No.63』(鹿島出版会、1970. 1)

★5──郭仁植「生活、その素材」『美術手帖』(美術出版社、1976. 2、p.177)

★6──Park Soojin, On the Exhibition 100th Anniversary of Birth: Quac Insik, 100th Anniversary of Birth: Quac Insik, National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea, 2019, p.45

「生誕100年記念:郭仁植」展

会期:2019年6月13日(木)~ 9月16日(月)

会場:国立現代美術館果川館(韓国京畿道果川市莫渓洞山58-4)

「生誕100年記念:郭仁植」展 巡回展

会期:2019年10月15日 (火)〜12月22日(日)

会場:大邱美術館(韓国大邱広域市寿城区三徳洞3744)

関連レビュー

単色のリズム 韓国の抽象|村田真:artscapeレビュー (2017年11月15日号)

李禹煥と韓国の作家たち|村田真:artscapeレビュー (2011年06月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)