キュレーターズノート

「わからなさ」を共有すること──「国際アートコンペティション スタートアップ」展

安河内宏法(京都芸術センター/KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会)

2020年06月15日号

KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会は、2017年の発足以来、「アート×サイエンス・テクノロジー」を全体のテーマとして、ビエンナーレ形式の「フェスティバル」、芸術系大学を拠点に企業・研究機関と協働し、企業等から提供される技術や素材を活用し行われるワークショップ等を実施する「人材育成事業」、企業・アーティスト・大学等、多彩な専門を持つ人々が交流する場を作る「ネットワーク構築事業」の三つを相互に結びつけながら事業を展開してきた。2020年3月に開催した第1回目のフェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─ 2020」は、その成果を発表するものであった。

「STEAM THINKING ─未来を創るアート京都からの挑戦 国際アートコンペティション スタートアップ」展エントランス風景

[撮影:表恒匡]

しかし、同フェスティバルは、折からの新型コロナウイルスの感染拡大によって、プログラムの変更を余儀なくされ、同フェスティバルのコアプログラムとして、リニューアルオープンする京都市京セラ美術館で開催する予定だった「STEAM THINKING ─未来を創るアート京都からの挑戦 国際アートコンペティション スタートアップ」展(以下、「スタートアップ」展)もまた、設営が完了していたにもかかわらず、一般公開することが叶わなかった。

KYOTO STEAMでは、2022年に第2回目のフェスティバル「KYOTO STEAM-世界文化交流祭-2022」を開催し、そのコアプログラムとして、アーティストと企業・研究機関の双方を公募し、審査によってマッチングを行ったうえで制作されるコラボレーション作品によるアートコンペティションを開催する予定である。「スタートアップ」展は、そのコンペティションに向けて、有識者等からなる出品作家選定委員会によって選ばれた、7組のアーティストと企業・研究機関のコラボレーション作品を展覧するものであった。

ジャンルの横断?

KYOTO STEAMの活動については、フェスティバル・プロデューサーの平竹耕三のインタビュー★1をお読みいただくとして、ここでは私たちが手がけてきたプログラムがコラボレーションによって成立していたことを確認しておきたい。例えば、「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる? チンパンジーの気持ち」が、映像作家や動物園研究員のほかに、比較認知学者や感性学者などがプロジェクトに参画し、インタラクティブな映像作品を作ることで、人とチンパンジーとのコミュニケーションの回路を探るものであったように、私たちのプログラムはいずれも、異なった領域の専門家たちによるジャンル横断的なコミュニケーションによって進められてきた。

もっとも、ここで私は「ジャンルの横断」という言葉を使うことに、ためらいがないわけではない。吉岡洋が指摘するとおり★2、モダニズムの時代ならまだしも、今日のアートワールドにおいては、アーティストが特定のジャンルに捉われることなく、作品ごとにメディアを選択し直し、さまざまな分野の学問を援用しつつ作品を制作することは、当たり前のことになっている。とすれば、今日、ある芸術的な実践を「ジャンルの横断」と喧伝することは、ありもしないジャンルの壁をでっち上げ、そのうえでそれを超えたと自賛する自作自演めいた行為とさえ、言えるのかもしれない。

けれどもその一方で、「スタートアップ」展でのコラボレーションを見る限り、「ジャンルの横断」には未だ意義が残されている。例えば、太陽工業株式会社とコラボレーションを行なった森太三は、近年、自身の過去の作品を解体し、その素材を「転用」することで新たな作品を制作している。そうした軽やかな制作を行なっている森が、太陽工業株式会社から提供を受けた「膜」が折り重なっている様を見て連想し、作品の発想源のひとつとしたのは、ルネサンス期の古典的な彫刻の衣服の襞であったという。映像作家の林勇気にしても、京都大学 iPS細胞研究所 (CiRA) とコラボレーションするなかで、映像メディアの特性をiPS細胞とのアナロジーによって意識し、最終的に制作した作品《細胞とガラス》の主なモティーフとして、西洋美術史において表象のメタファーとして使われ続けてきた「窓」を採用するに至っている。

こうした事例を見るにつけ、「ジャンルの横断」の意義は、「他者」と関わることを通じて、自らがいかにある特定のジャンルに固有な思考や表現方法に影響を受けているかを省みるきっかけを手に入れることにあるように思える。従って、正確に言えば、それは「横断」ではない。むしろ、自分のことを知り、「他者」との違いを確認する行為に似るだろう。

無論、そのようにして与えられる認識が分断をもたらすものではないことは、「スタートアップ」展の作品が示すとおりである。

では、アーティストと企業・研究機関は、どのような作品を制作したのか。次にそれを見ていこう。

アーティストと企業・研究機関のコラボレーションの成果

まず、展覧会の概要を確認しよう。KYOTO STEAM–世界文化交流祭–実行委員会では、アーティストと企業・研究機関等の双方を公募で選び、マッチングを行なったうえでコラボレーション作品を制作・展覧し、優れた作品を表彰する国際的なアートコンペティションの開催を目指している。

今展は、KYOTO STEAMがテーマとする「アート×サイエンス・テクノロジー」の可能性を多様な仕方で実証する作品を展覧することを目的に、作風がさまざまに異なった7人のアーティストと独自性の高い技術の開発や先進的な研究を行なう企業・研究機関のマッチングを行ない、コラボレーション作品を制作した。

乱暴な区分に過ぎないが、本展におけるアーティストと企業・研究機関の関わり方は、(1)素材の提供、(2)技術の提供、(3)知見の提供の三つに大別できる。以下では、この区分に従って、コラボレーションの成果を見ていこう。

素材の提供

久保ガエタン×株式会社コトブキ/株式会社タウンアート《きのどうぶつ》遊具・木材他、サイズ可変(2020)

久保ガエタンは、近代科学が「オカルト」と呼んできた対象、例えばポルターガイスト現象や神秘思想などを取り上げ、そのなかにある近代科学とは異なる世界の見方を援用し作品を制作してきた。今回、久保は、パブリックスペースの賑わいを作ることを目指して製品やサービスを開発してきた株式会社コトブキ、そして、パブリックアートの設置などの空間プロデュースを手がけてきた株式会社タウンアートから提供を受けた使い古された公園の遊具を用いて、奇怪な樹木を思わせる立体作品と映像作品からなるインスタレーション作品を制作した。

作品のモティーフとなっているのは、伝説の植物バロメッツである。木綿がどのように作られるか知らなかった中世ヨーロッパの人々は、木綿は羊の木から採れると考えた。こうしてバロメッツは、植物の幹の先に果実のように羊がついた姿としてイメージされた。

今日の私たちからすれば、バロメッツは非科学的な存在にすぎない。しかし、だからと言って、私たちは、バロメッツを作り出した中世ヨーロッパの人々の想像力と無縁だと言い切れるだろうか。例えば、本作に使われている動物のかたちをした遊具。子どもたちはいまなお、日本中の公園でその「動物たち」と夢中になって遊んでいる。

この作品は、近代科学によって失われてしまった世界を垣間見せてくれる。その世界は私たちがかつて触れていたはずの、しかし「大人」になるにつれて忘れてしまった世界でもあるだろう。

森太三×太陽工業株式会社《膜のはざま》膜・木材・アクリル塗料他、サイズ可変(2020)

指先でこねた色粘土の球を集積させたり、多角形に切り抜いた厚紙を床に積層させたりすることで展示空間内に風景を作ってきた森太三は、近年、鑑賞者が腰かけることのできる椅子や、空間を仕切り導線を作る衝立など、鑑賞者の行動に直接的に働きかける作品を制作している。そうした作品が素材の「転用」によって作られていることも特徴で、例えば、ある展覧会に出品された椅子が展覧会後に解体され、次の展覧会では衝立の素材となったりする。

今回、こうした活動を行なっている森と、軽くて丈夫な「膜」の特性を活かし、建築をはじめとするさまざまな分野で広く事業を展開している太陽工業株式会社がコラボレーションを行なった。廃棄する予定だった端材を含めたさまざまな「膜」を、太陽工業株式会社が準備した上で、両者は議論を重ね、本作を制作した。

物の集積・積層や「転用」といった森の制作上の関心と、容易に形をつくり変えることのできる「膜」の特性が結びつくことで生まれた本作は、山陵を思わせる巨大な量塊を形作っている。その一方で、作品の内側には、テントの中に入った時のような親密さを感じさせる空間が広がっている。そうした空間性は、「柔らかな境界」と言うべき「膜」の特性を活かしたものであるだろう。

技術の提供

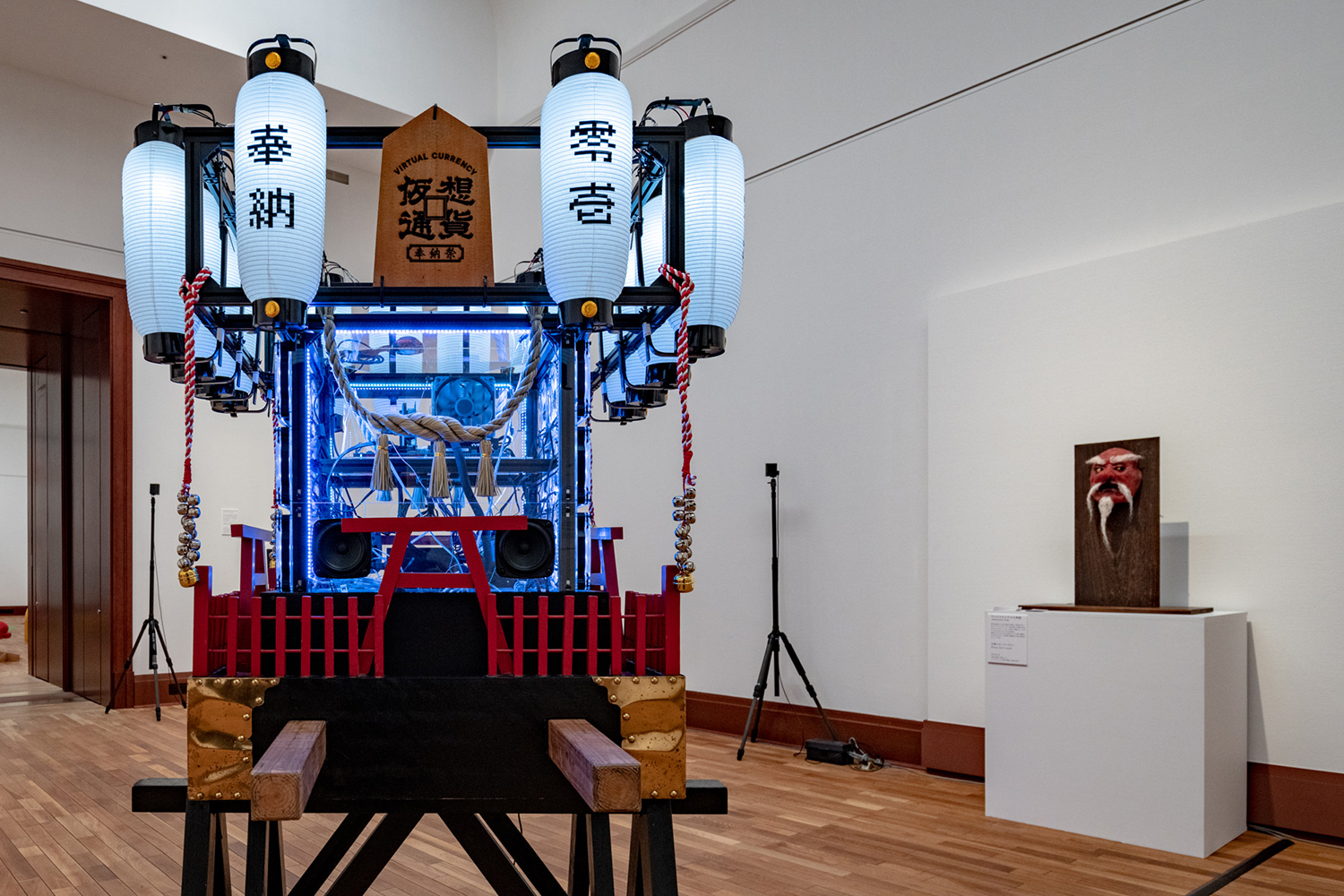

市原えつこ×デジタルハリウッド大学院/株式会社ハコスコ「仮想通貨奉納祭」(2020)

「妄想インベンター」を名乗るメディア・アーティストの市原えつこは、これまで、日本の伝統的な文化や風習を、最先端のテクノロジーによって今日的なものに作り変える作品を制作してきた。私たちにとって身近な対象をモティーフとする市原の作品は、日常的にアートに触れていない人でも楽しめるユーモラスなものとして作られている。しかし市原の作品は、日本の伝統文化に対するただのパロディとしてあるわけではない。このことは、デジタルハリウッド大学院のデジタルファブリケーション技術と株式会社ハコスコのVR技術を活用し制作された本展出品作品を見ても、明らかであるだろう。

本展出品作品は、展示室中央に置かれた《サーバー神輿》のほか、まるで生きているかのようにまばたきを繰り返す《アニマトロニクス天狗様》や、展示空間内を妖怪が浮遊するVR作品《もののけVR》などによって構成された。いずれも、市原自身が「キャッシュレス時代の新しい奇祭」と呼ぶ「仮想通貨奉納祭」で用いる作品である。

《サーバー神輿》は、その名の通り、サーバーを搭載した神輿で、仮想通貨を用いれば世界のどこにいても、この神輿へ「お賽銭」を送ることができるというものである。実体のない仮想通貨を用いて「お賽銭を送る」という発想や、《サーバー神輿》が仮想通貨の着金に応じてギラギラと発光する様子は、私たちの抱く神事のイメージとかけ離れているかもしれない。しかし、私たちが神社で手を合わせるときには目に見えない対象に祈りを捧げていることや、伝統的な神輿もまたきらびやかな装飾が施されていたことを思い出すとどうだろうか。

このように市原の作品は、日本の伝統をアップデートするものであると同時に、私たち自身の文化や風習の本質を問いかける力を持っている。

鈴木太朗×有限会社フクオカ機業《水を織る》ポリエステル糸・色水、高270.0×幅490.0×奥行90.0㎝(2020)

光の移ろいや風の動きといった自然現象を取り込んだ作品を制作してきたメディア・アーティストの鈴木太朗と、京都西陣の地で西陣織の伝統に根ざしつつ、炭素繊維などの最先端素材を用いた高性能織物の研究・開発を行なってきた有限会社フクオカ機業は、本展に出品している他の作家・企業等に先駆け、2018年度よりコラボレーション制作を進めてきた。両者は、その初年度の成果として、2019年3月の「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─prologue」において、《水を織る─西陣織の新たなる表現》を発表。同作は、横糸として織り込んだチューブに2色の色水を流すことで、西陣織に2種類の模様を浮かび上がらせるものだった。

それから1年。両者はさらなる対話と実験を経て、この《水を織る》を制作した。有限会社フクオカ機業の持つ西陣織製造技術によって、昨年度に比べより細いチューブを織り込み制作された3本のタペストリー帯状の作品の中では、亀甲文様、七宝文様、矢絣文様といった、古くから西陣の地で愛されてきた織模様が、浮かび上がっては消えていく。

横糸として織り込まれた細いチューブが織物の表面に作り出す表情。チューブに色水が流れるときの緩やかな変化や、色水の生々しい質感。自然現象の美しさに関心を寄せてきたアーティストの関心と西陣の伝統を引き継ぐ企業の技術力が結びつくことで、この新しい「西陣織」は生まれた。

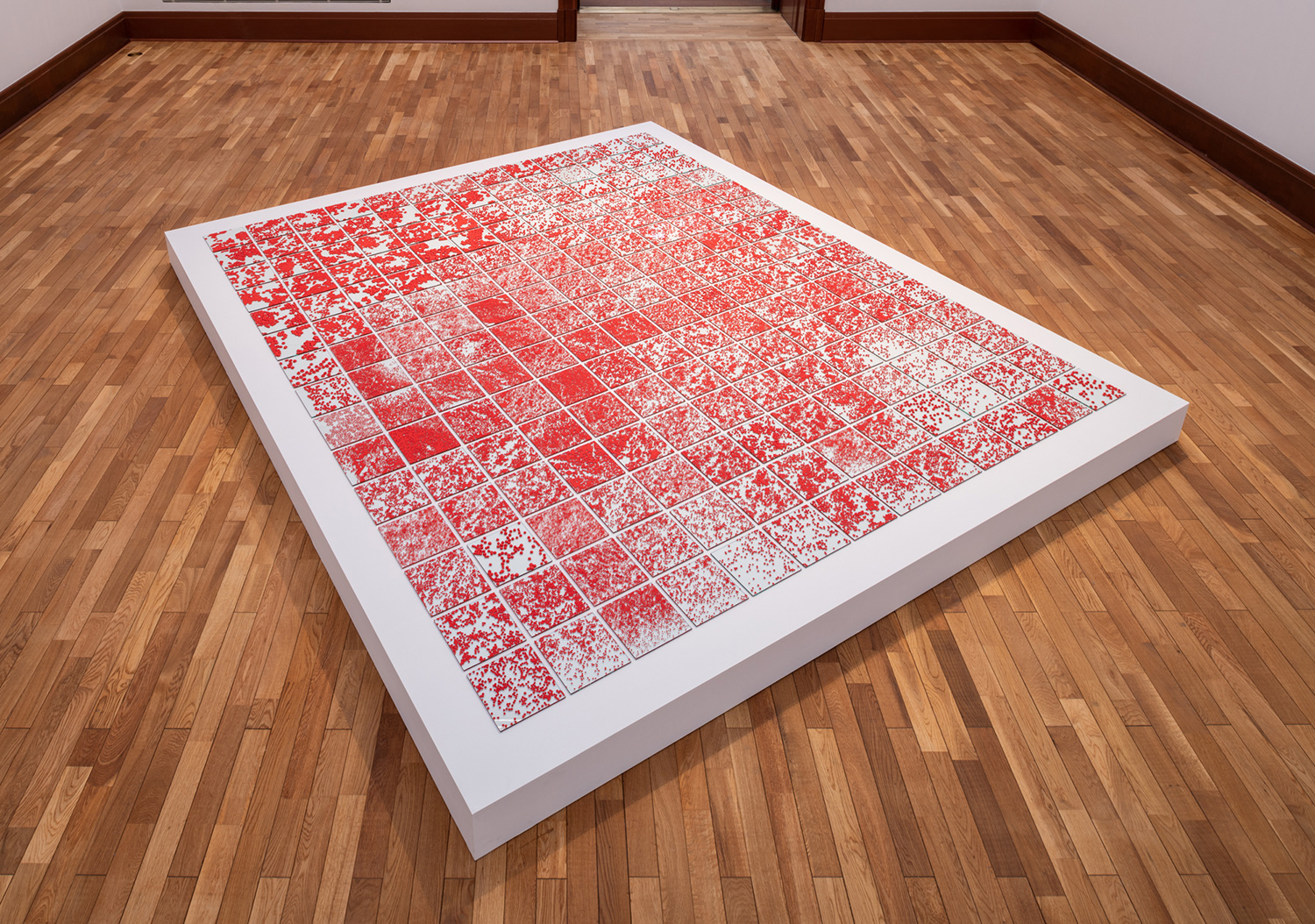

大和美緒×株式会社島津製作所《under my skin》アクリル絵具・ガラス、353.0×310.0㎝(各20.0×20.0㎝のガラス195枚)(2020)

点や曲線などを繰り返し描き、画面を覆い尽くすことで平面作品を制作してきた大和美緒が、株式会社島津製作所とコラボレーションするにあたり、計測機器、医用機器、航空機器、産業機器といった同社の持つ多様な製品や技術のなかから関心を抱いたのは、分析計測技術であった。大和は同社の担当者からのアドヴァイスを受け、プランを練り上げ、デジタル顕微鏡を用いて作品を制作した。

195枚に及ぶガラス板には、光学顕微鏡によって観察された大和自身の血液細胞が、鮮烈な赤の絵具によって描かれている。ガラス板ごとに絵具の大きさにいくらかのばらつきがあるのは、顕微鏡の倍率の差によるものである。大和はここで、例えば、血液細胞の輪郭さえもはっきりと見て取れるほどの高倍率で観察したイメージを描く際には絵具を粒状に盛り上げるなど、光学顕微鏡を通して得られたイメージを出来る限り忠実に描き写している。

偶然性を伴った極小のイメージを集合させることで、ひとつの全体を形作り、ダイナミックな運動を感じさせること。この作品においては、自身の血液細胞のイメージをモティーフにしているという点において、大和のこれまでの作品に見られるそうした特徴が、よりはっきりと現われている。鑑賞者の目の前に広がるおびただしい数の赤い点の集合は、顕微鏡が捉えた血液細胞の再現イメージであることを超えて、より広く私たちが「生命」と呼ぶものに備わる運動性を感じさせてくれるものであった。

知見の提供

林勇気×京都大学iPS細胞研究所 (CiRA) 《細胞とガラス》(声の出演:大石英史、協力:西川文章)、7分37秒のループ上映(2020)

これまで林勇気が制作してきた映像作品は、アニメーションという言葉と結びつくものとして作られてきた。語源において「命を持たないものに命を与える」を意味するアニメーションという言葉のとおり、林は自身が撮影した膨大な量の写真をコンピューターに取り込み操作することで、写真の被写体である風景やオブジェなどが人知を超えた力に従って生成変化をしているかのような印象を与える映像作品を制作してきたのである。

このような作品を制作してきた林が、今回、京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)とコラボレーションするなかで、動物の胚に人間の細胞を注入した「動物性集合胚」をテーマに選んだことは必然的なことだったように思える。同研究所の三嶋雄太氏及び八田太一氏と議論を重ね制作したこの作品で、林は、動物の体内で作られた臓器の移植を受けたガラス職人を主人公とする物語を描いた。

人のために動物の体内で新たな臓器を作り出す技術は、移植用臓器の作成や薬の開発など、医療への貢献が期待される一方で、人と動物の区別が曖昧な生き物を作り出すことへの倫理的、法的、社会的な懸念がある 。そのため、実際にはこの作品が描くような臓器移植は現時点では行なわれていない。

そうした状況のなかで、この作品は、ルネサンス期以来、西洋絵画史において絵画の喩えとして使われてきた「窓」を中心的なモティーフとして使うなど、さまざまなメタファーを交差させつつ、新たな臓器を作り出す技術が可能となった未来を描き出している。

八木良太×美濃商事株式会社「Resonance」(2020)

規則正しく並んだ点や線を少しずらすように重ね合わせた時に生じる縞模様をモアレと言う。長年にわたりスクリーン印刷加工を手がけてきた美濃商事株式会社は、そのモアレの作用を利用して、プラスティック製品の平面に奥行きを感じさせる3D印刷技術を開発し、さまざまな製品に展開してきた。

今回、そうした技術を持つ美濃商事株式会社と、これまでレコードやカセットテープといった既存の技術を再解釈する作品のほか、立体視など人の認識を操作するかのような作品などを制作してきた八木良太がコラボレーションを行なった。その結果、制作されたのは、美濃商事株式会社の3D印刷技術を八木が独自の仕方で解釈することで作られた立体的な視覚効果を持つ作品であった。

それらの作品は総称して、「Resonance」、すなわち「共鳴」と名付けられた。これはひとつには、メタルシートの穴のように、作品を構成する要素同士が干渉している状態を説明する言葉だが、しかし、それだけではない。「共鳴」という言葉をより広く捉えるのであれば、八木と美濃商事株式会社の作り出した作品と私たちの視覚が「共鳴」しているともいえるだろう。両者は、近づいたり離れたり、あるいは違った角度から眺めてみたりするとさまざまに現われを変えていく、私たちの眼差しの内側で生じる立体的な効果を持つ作品を制作した。

「わからなさ」を共有すること

以上、「スタートアップ」展の出品作品について、簡単に説明してきた。上記の三つの区分以外に、アーティストと企業・研究機関にどのような関係が可能なのか、今後、検討したいと思う。また、上記の区別が便宜的なものに過ぎない点は、強調しておきたい。実際には7組のアーティストと企業・研究機関は、それぞれ固有な関係性を形作り、制作を進めた。簡単に言えば、両者の間には「いろいろあった」。しかし残念ながら、私はその「いろいろ」を記述するための言葉を持っていない。どのような方法を取れば、コラボレーションの過程にあったはずの「いろいろ」なことを共有可能な知見へと変えることができるのか、今後の課題としたい。

さて、最後に、コラボレーションを進めるなかで、たびたび企業・研究機関の方から聞いた言葉に触れ、この文章を終えることにしたい。その言葉とは、「よくわからない」というものである。「アートのことはよくわからない」や「何ができるかは知らないけれど」というように言い方はさまざまに異なってはいたものの、私はその言葉をたびたび聞いたし、私自身も、作品のプランが固まる前の段階では、「何ができるかはわからない」と企業・研究機関の方たちに伝えたように思う。

現時点から振り返るのなら、この「わからなさ」こそ、今回のコラボレーションにとって大切なものだった。仮に、アーティストと企業・研究機関が、あらかじめ設定されたゴールを共有し、そこに向かって進んでいたのであれば、両者の間に対話が成立したとは思えない。少なくとも、アーティストと企業・研究機関がともに悩みながら、手探りで言葉を交わしていく状況が作られたとは思えない。

「わからなさ」の内側に留まりつつ、まだ見ぬ作品に向かってともに制作を進めること。そうするうちにアーティストと企業・研究機関の持つものどおしが結びつき、「わからなさ」が、予想もしていなかったものへと裏返る。そのようにして、アーティストと企業・研究機関のそれぞれが単独では作り得なかった作品は作られると、7組のコラボレーションは教えてくれた。

★1──AMeeT「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─プロデューサーに聞く」2020年1月16日更新 https://www.ameet.jp/digital-imaging/2796/

★2──吉岡洋「いかにしてジャンルに新たな生命を吹きこむか」(『KYOTO STEAM×KYOTO EXPERIMENT 芸術祭を通じた人材育成事業報告書 芸術の未来を見つめて──フェスティバルを起点に生まれた思考』pp.30-31(KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会発行、2020年3月)https://kyoto-steam.com/img/pdf/previous/event02_report.pdf

KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020

予定会期:2020年3月21日(土)、22(日) 、24日(火)〜29日(日)(新型コロナウイルス感染予防・拡散防止のため開催中止)

会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊2階

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)