キュレーターズノート

コロナ禍における正反対のふたつの展覧会──

ダークアンデパンダン/内藤礼 うつしあう創造

能勢陽子(豊田市美術館)

2020年07月01日号

対象美術館

コロナ禍のもと、特に印象に残った二つの展覧会について書きたい。どちらも、人々が集ったり直接会ったりすることができず、互いに物理的な距離を取らなければいけない状況など予測もしていなかったときから企画されていた展示である。ひとつは、誰でもが自由に出品・鑑賞できるウェブ上と、限られた関係者しか観ることのできない現実の場で同時に行なわれた展覧会、もうひとつはむしろ人と距離を取り、孤独のなかで観るべき展覧会である。

圧倒的な「闇の自由」

前者は、卯城竜太(Chim↑Pom)、キュンチョメ、松田修、涌井智仁の4名/組のアーティストが自ら主催した「ダークアンデパンダン」展である。主催者である作家たちが、一般への公開はひとまず置き、アートについて対話をすべきと考え招待した94名の美術関係者のみが、この現実空間での展示を観ることができる。展示の内容については、その開催場所も含め一切口外してはならない。入場の際には、他言しないこと、もしこの展示が何らか問題になったときにはアート従事者として正しく振る舞うこと(例えば美術史上よく知られている赤瀬川原平の裁判の例のように)といった旨の同意書にサインをし、入室することになる。ただし鑑賞後、個々の作品についてどうしても言及したい場合には、個別の作家の了承が得られれば良いとも記してある。それは、公を頼らず自らの力だけで展示を行なった作家に対して、来場者も相応の能動性を示すべきだと促すもののようにも受け取れた。しかし現在のところ、個々の作品について言及されたテキストは出ておらず、ここでも展覧会全体についてのみ触れることにする(それだけ作家にも筆者にも危険なことである)。

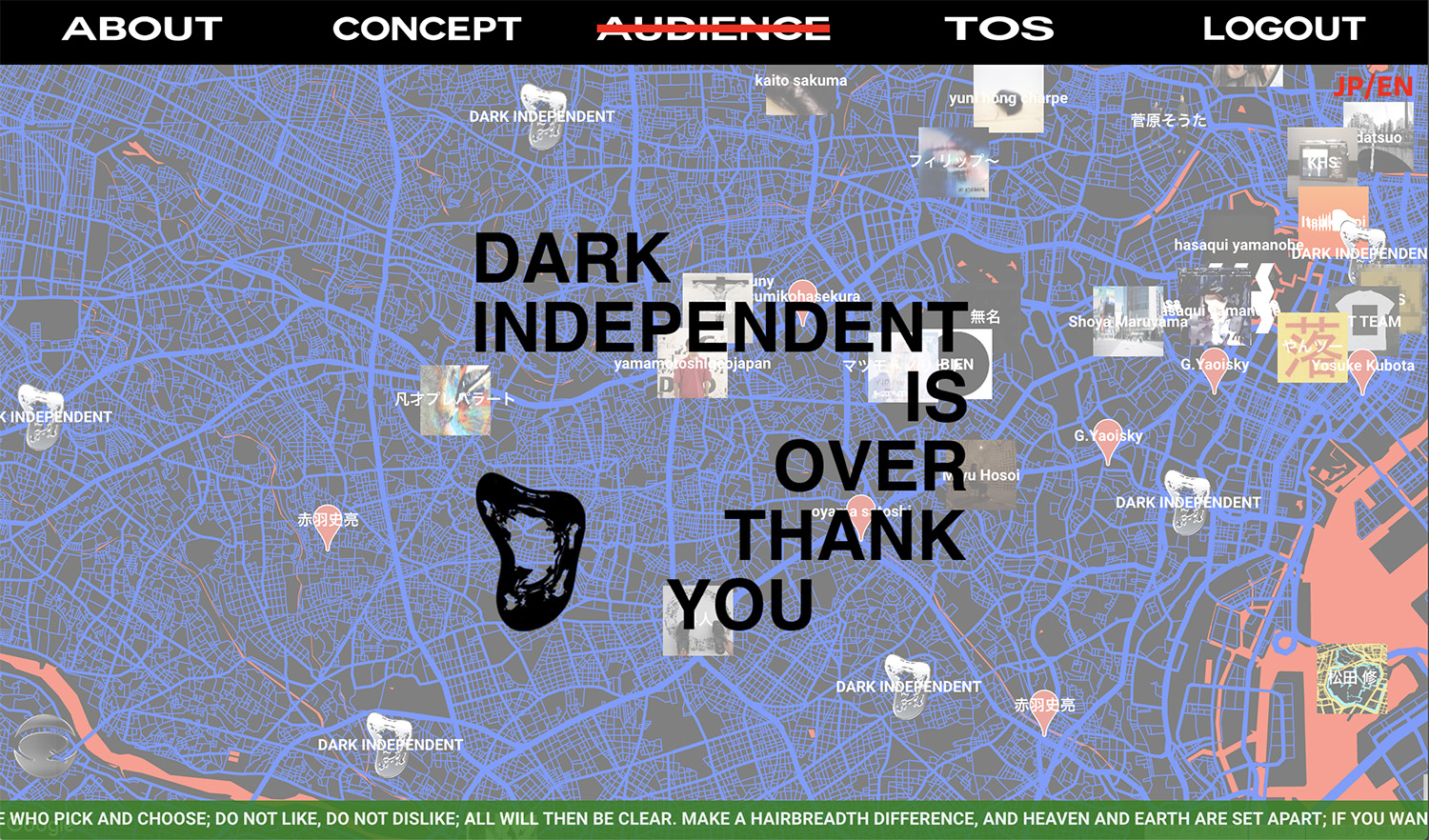

「ダークアンデパンダン」ウェブサイトのトップページ(会期終了後)

「ダークアンデパンダン」ウェブサイトのトップページ(会期終了後)

展覧会についての情報がリリースされた際、特定の美術関係者のみに限るという公開の仕方に批判的な意見も見られたが、実際そのまま一般に公開すれば確かに炎上しかねない内容であった。そして広く一般に開かれることを想定する美術館と違い、作家がリスクを抑えつつ自らの制作を突き詰めた発表の場を確保するための、これもひとつの方策ではないかと思われた。しかし、そうでもしなければ展示できないという現況は、美術を観せる仕事をしている自らに痛く跳ね返ってくる。昨年のあいちトリエンナーレのキュレーターのひとりを務めた者として、この問題は切実である。芸術を無防備に開きすぎず、かと言って可能性を狭めてしまうことなく、いかに核を守ったまま伝えられるかということは、これからの美術館にとって重要な課題である。それは日本においては、政治的な問題を抱えた作品をどう展示するかというだけでなく、ポピュリズムとどう距離を保つかという問題でもある。美術館でも正面を切ってこうした展示をすべきだという意見ももっともだが、残念ながら公の組織のなかの美術館は、完全な表現の自由の場ではない。そのような場であるべきなのだが、正面突破をしようとすると壊れてしまう。かっこいいことばかりを言うわけにもいかない。しかし、表現とその受け取られ方の境界ぎりぎりを探り、あるいは暗に潜めて展開することはまだまだできる。芸術は、殊にそれを有効に行なうことができるものだと考えている。

「ダークアンデパンダン」展は、当初こうした日本の美術界への鼓舞や提言としての要素を多分に含んだものと想定していたが、実際に筆者が得たのはそれよりもっと複雑なものであった。組織との折衝や制約、そして作家自身の躊躇をすべて取り払った本展は、圧倒的な「闇の自由」を持っていた。それは、敢えて禁忌に触れる問題作品ばかりを集め、内密に、しかしそれがゆえに好奇心をそそる仕方で、これぞ先鋭と謳うようなものを超えていた。

そこで露になっていたのは、作家の欲望と社会との関係であったと思う。通常の展覧会では、特定の政治的・宗教的な立場を表明するもの、歴史的・文化的なタブーに触れるもの、公序良俗に反するとされるものの展示は避けられるが、そこに抵触し、観る人をギョッとさせること自体は、そう難しいことではない。しかし本展では、容易に社会や他者と共有することができないような、作家の闇の欲望の奥深くにまで触れていた。それは、オンライン上にアンデパンダン形式で投稿された非公開の作品(会場だけで見ることができる)の集積とも呼応して、社会から溢れ出す人間の業とも言えるような闇を見せていた。通常、展示される作品は、ある程度観る人が芸術として共有できるように制御し整えられている。その枷を外した未分化な生のもの、または許容されるかどうかの判断はさておきそれでも溢れる欲望は、いつもすべての作品の内奥に潜んでいることを改めて実感した。それを見せることは本来かなり危険なことである。しかしこの機にそこに触れたことは、ある戦慄とともに、表現の一筋縄でいかない奥深さを改めて認識することになった。

孤独のなかでそっと俯瞰する

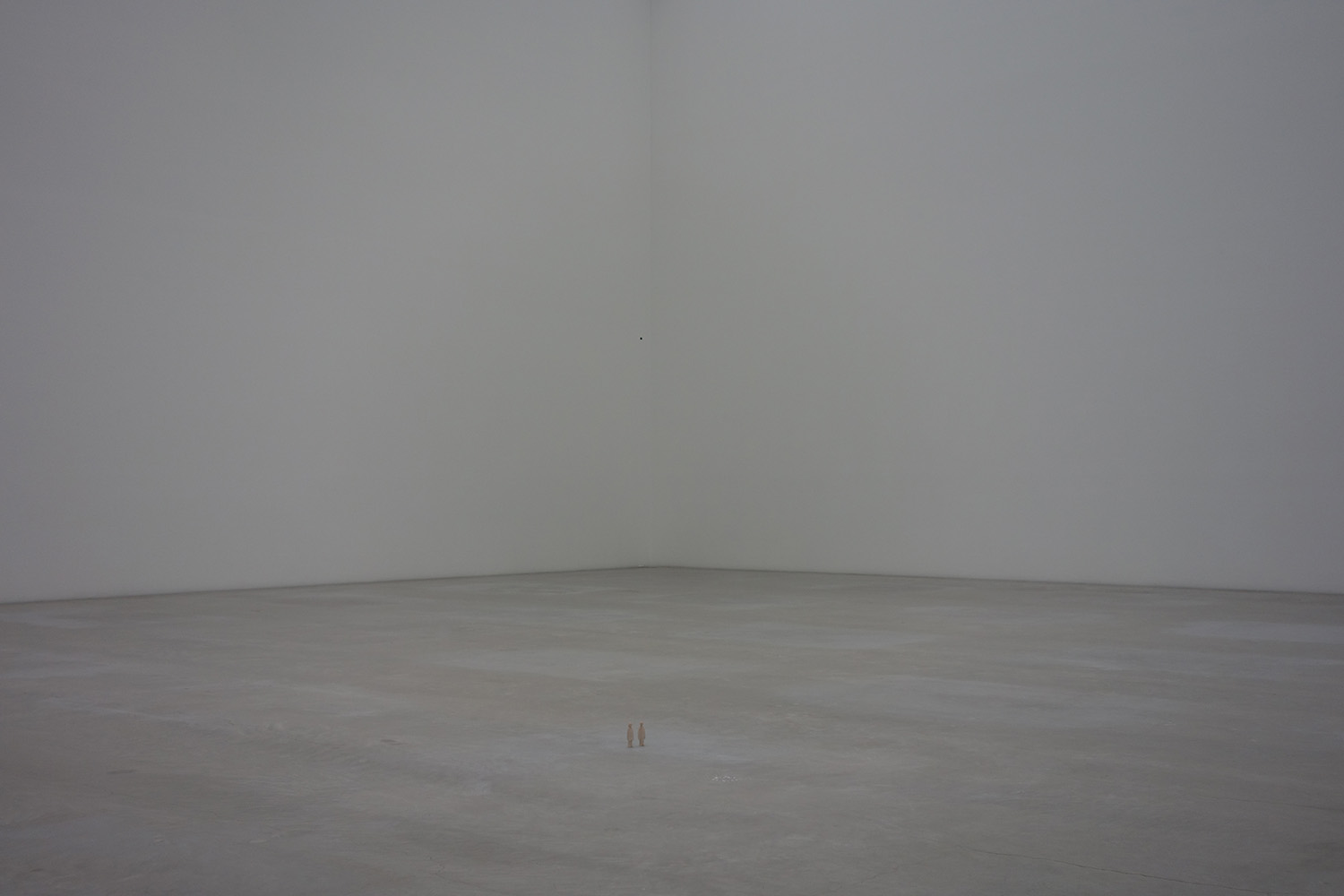

そしてもうひとつの展覧会は、それとはまるで対照的にみえる、金沢21世紀美術館で始まったばかりの「内藤礼 うつしあう創造」である。床に零れた水、小指の先ほどの小さな鏡、宙を微かに舞う紐などが、展示室や庭にそっと置かれている。それらの物たちは、ガイドと照らし合わせなければうっかり見過ごしてしまいそうだが、答え合わせになりそうなので見ないようにして、空間全体を味わうことにした(実際にいくつか見逃しているだろう)。それでもそこには、光、大気の揺らぎ、影など、個々の事物を超えたものが豊かにあり、そこで多くの時間を過ごすことになった。ジャムの瓶、電気コンロ、糸、雑誌など、日々の生活で使っている物たち、またコンロの熱で微かに動く大気、紐を浮かせる風、瓶の表面にわずかに膨らむ水の表面張力などの現象は、いつも目にしているもののはずなのに、特別注意深く、息を凝らしてそこに向き合うことになる。明るかったり、やや薄暗かったりする光の変化のなかで眺めていると、物たちは実にすんなりとそこに置かれている。広い空間にぽつんぽつんと置かれた、私たちが生きるのに必要なそれら小さなものたちに近づいたり離れたりしているうち、手に取れそうなほど身近なのに、同時にぼんやりうっすらと、まるで遠くから眺めているような気持ちになってくる。夕方、暗くなると微かに灯る小さな灯りは、ほんのりとした温かさを生む(光が変化する夕方にかけての時間に来館するのがおすすめである)。そこに見知らぬ来場者が行き来して、同じように時を過ごしている。その様子は、そこここにいる小さな木彫りの「人」との関係のように、不思議と親密さを感じさせる。展示室の中のささやかな小さな物たちは、まるでミニチュアのように空間を大きな広がりに変え、見ている者もそこに溶け込むような感覚になる。小さな鏡、ガラスの表面だけでなく、木彫りの「人」やほかの来場者とも、タイトルのとおり「うつしあう」。本展は、直接的な接触ではなく離れてそっと俯瞰する孤独のうちに「うつしあう」ものの間の微かな愛着が見えてくる、稀有な展示であった。

「内藤礼 うつしあう創造」展示風景(金沢21世紀美術館、2020)

「内藤礼 うつしあう創造」展示風景(金沢21世紀美術館、2020)

「内藤礼 うつしあう創造」展示風景(金沢21世紀美術館、2020)

「内藤礼 うつしあう創造」展示風景(金沢21世紀美術館、2020)

まるで正反対のように見えるこの二つの展覧会は、前者は閉じたなかでの極めて濃い接触を、そして後者はひとりで眺めることでかえって世界とのつながりを感じさせる、コロナ禍の世界において特別な体験を与えてくれるものであった。社会そして人間の内に深く存在する闇も、孤独のうちに向き合う世界への愛着も、自らのうちにも確かにある、人間を構成する重要な要素である。

ダークアンデパンダン

会期:2020年5月20日(水)、22日(金)、24日(日)、25日(月)、27日(水)、29日(金)

会場:非公開

WEB公開期限:2020年5月15日(金)〜29日(金)、もしくはBANされるまで

公式サイト:https://darkindependants.web.app

内藤礼 うつしあう創造

会期:2020年6月27日(土)~8月23日(日)

会場:金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1-2-1)

公式サイト:https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=45&d=1779

関連記事

ダークアンデパンダン|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2020年06月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)