キュレーターズノート

「紙破り」の作家、村上三郎の本当の姿

中井康之(国立国際美術館)

2022年02月01日号

対象美術館

村上三郎を知る者の多くは、彼を「紙破り」の作家として認識しているだろう。そして、もちろん「具体」の主要メンバーとして活躍してきたことを。しかしながら、それを越えてより正確な作家像、その芸術の意味を問う者は、残念ながら多くはないと予想するのである。そのような日本国内でのゆっくりした動きに対して、海外では「具体」の作品がアートマーケットを賑わしているようだ。この評価の高まりは、2013年にニューヨークのグッゲンハイム美術館で、アレクサンドル・モンローが企画した「具体展(Gutai: Splendid Playground)」が開催された★1ことがひとつの要因となったであろう。ちなみに日本の戦後美術運動を代表するもうひとつの動きである「もの派」に関しては、その前年2012年にロサンゼルスの画廊が大規模な「もの派(Requiem for the Sun: The Art of Mono-ha)」展を開催している★2。同展は、関根伸夫の《位相─大地》を再現したばかりでなく、その作品を商品化することに成功したという。

藤本由紀夫をとおして知った村上三郎の「運動音」

左:《作品(通過)》(1956)、「第2回具体美術展」記録写真

右:《作品(入口)》(1992)、「具体展I」、芦屋市立美術博物館記録写真

かくいう私は、村上三郎という作家を藤本由紀夫のレクチャーを通じて知った者である。すでに四半世紀前のことになるが、藤本氏にワークショップを実施してもらったことが機会となり1997年に美術館全館を開放して1日だけの展覧会(「美術館の遠足1/10」西宮市大谷記念美術館、1997年10月9日)を開催した。同展のプログラムで藤本の発案により作家本人によるレクチャーが組み込まれた。音が重要な役割を果たしている作品についての講演であった。例えばティンゲリーの《ニューヨークへのオマージュ》(1960年)等が出てくることは予想の範囲内であったが、村上三郎の「紙破り」に関しては藤本のレクチャーではじめてその作品の音の重要性を認識することとなった。入口を塞いだ、金色に彩色されたクラフト紙による巨大な壁に、身体全体で体当たりしたときの破裂音は展示空間全体に共鳴したことがうかがえる程大きく、その効果は絶大であった。「紙破り」作品は、この劇的な破裂音によって成立している面が多大だったのである。「具体」の研究者にとっては、村上の「紙破り」の破裂音を、「具体」のリーダーである吉原治良が最初から評価していたことは公然の事実だったのではあるが。

しかしながら、藤本の村上に対する注視は、そのような特異点とでも形容できる作品だけではなかった。1日だけの展覧会は全館を用いるということが大前提であり、美術館付属の和室も展示室となった。茶室として用いられた部屋には床の間があり、そこに村上の《投球絵画》(1954年)が茶掛のように展示されたのである。その茶室仕立ての部屋の炉にあたる場所には、オルゴールのムーブメントを用いた藤本のサウンド・オブジェが置かれ、鑑賞者はそのプリミティヴな音源のメロディアスな響きを楽しみながら、黒いインクを含んだボールが飛沫を上げながら飛んでいく光景がプリントされた作品によって、その運動音を視覚的に楽しんだのである。

「具体」の呪縛から解き放つ

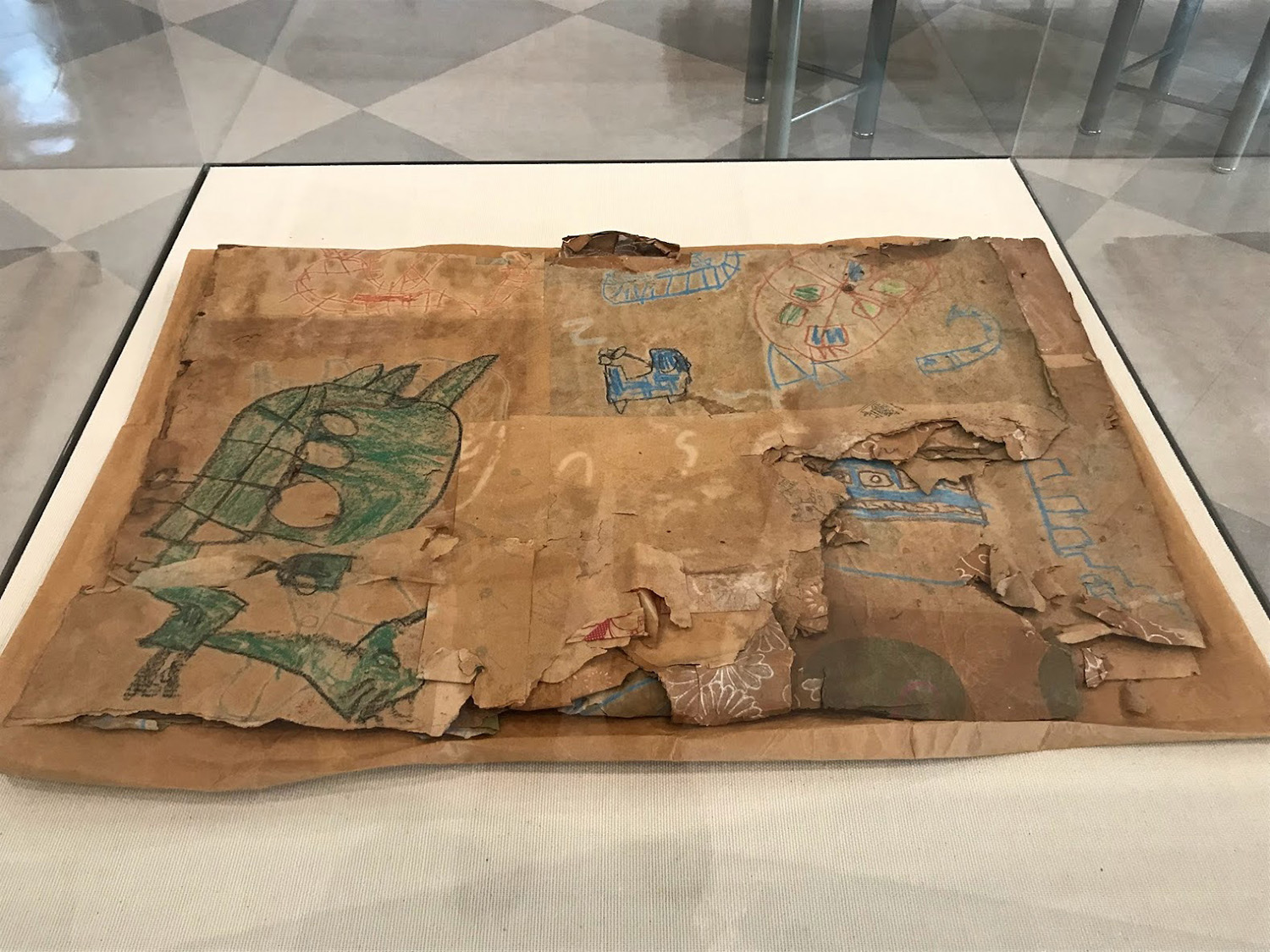

前置きが長くなったが、昨年12月4日から、芦屋市立美術博物館で開催されている、同館では二回目となる村上三郎展(開館30周年記念 特別展「限らない世界/村上三郎」)は、まさにそのような、「紙破り」以外の、さらには「具体」メンバーという枠付けではない村上三郎を紹介する試みであった。まず村上三郎展あるいは具体展入口に、決まり事のように設けられる「紙破り」の装置。あれは初日以降、単なる廃材となり展示効果はまったくなくなるので、その旧弊を廃したのは良い判断であったろう。展覧会担当者は、「紙破り」の展示は止めることも考えた、という趣旨の発言もしていたが、その発言とは裏腹に、美術館空間の多くを占めるアトリウムには、整然と「紙破り」実施の記録が壁面に掲げられ、その中央のフロアには、紙破りに関連したさまざまなドキュメントがケースに設置されていた。なかでも出色だったのは、村上が「紙破り」のアイデアを得ることとなった、長男が破ったふすまの残骸だろう。この資料が、村上三郎が現代美術作家として大成する起点となった「紙破り」というビッグバンを誘発したのである。とはいえ、(最初に指摘しておきたいのだが)これまでのような「紙破り」の装置が存在しないということも加担して、その担当者の「これまでとは違う村上三郎展である」というメッセージをそこに強く感じたのである。

《紙破り》村上三郎の長男が破ったふすま(1956)

さて、その脱「紙破り」の意向は、同展導入部でも明らかだ。同館前回の「村上三郎展」(1996年4月6日〜5月12日)では「具体」に参画する準備が整っていたといってもよい時期、白髪一雄等とともに「0会」を結成し、その白髪との2人展で発表した抽象絵画作品から展示が始まっていた。今回は、さらにその前史、具体的な対象が描かれた学生時代の作品と、関西学院大学大学院で美学を学んでいた頃の論文等が展示されていた。もちろん、このような事実は丁寧に作家履歴などを辿れば知ることができるかもしれないが、その初期作品の自画像(1950年代中頃)がキュビスム様式を応用した表現であること、大学院での提出論文が「藝術的表現活動に就いて」(1951年頃)といった演題であることなど、美術活動に必要な基礎的練習が実践的に実施されていたことが実感できたのである。

「具体」美術協会の活動は、吉原治良の「人のまねをするな」「今までにないものをつくれ」★3という金言のもと、その指導者の判断によって作品の優劣はおろか「具体展」への出品の可否までを握られているという、個々の作家の自主性までもが疎んじられているのではないかと思われるようなところがあった。そのような呪縛のなか、村上三郎は「紙破り」のパフォーマンスを続けてきた、というイメージが拭えず、1996年の個展カタログの冒頭に村上自身が記した文章★4を読んでも、吉原治良と「紙破り」の話に終始し、具体解散(1972年)以降の村上のコンセプチュアルな傾向の作品群とのギャップをつねに私は感じ続けていた。

村上三郎の絵画作品

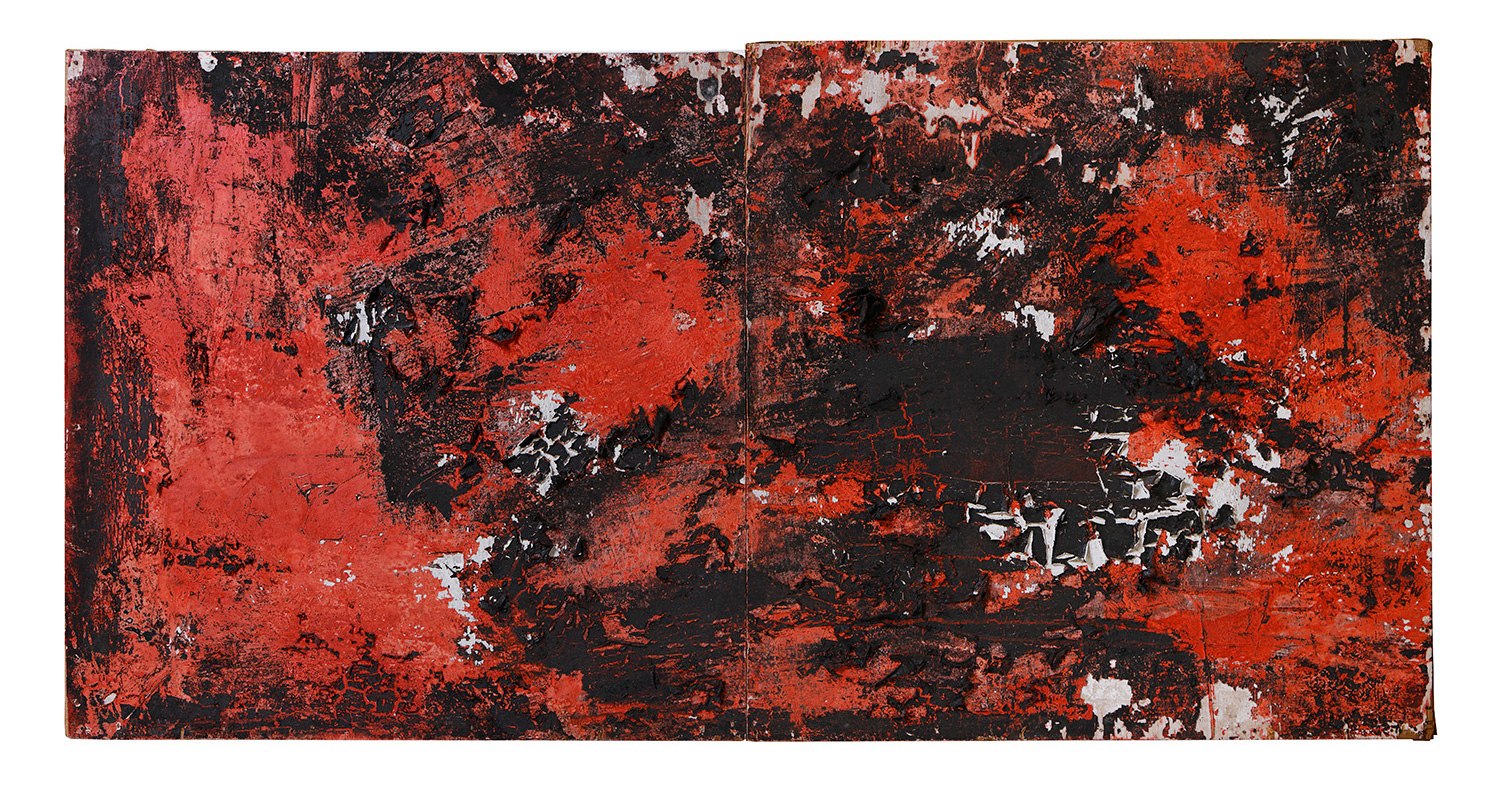

しかしながら、今回の展示では、ごく初期の風景画からはじまり、キュビスム的な空間把握あるいは画面構成、筆触を感じさせるブロック状の形態が積層した抽象絵画、そして、「紙破り」作品が発表された第1回「具体展」(1955年)のアンフォルメル風の抽象絵画も併せて発表され、その後の絵画作品の展開を自然なものとして受け取れるような作品選択が為されていると思われる。まず、いわゆる「剥落する絵画」(1957年)からはじまり、身体的な躍動感を感じさせる激しい筆触によるアンフォルメルをしばらく描き続けた後に、1964年頃はっきりとしたイメージを表わした絵画作品を描いている。これは、絵画という表現手法に対する、ある意味諦念であり、同時に吉原治良を通じてのミッシェル・タピエが解釈したアンフォルメル芸術としての具体美術を停止することだったと推測するのである。であるがゆえに、それ以降の展開はない。

村上にとっての絵画とは、いわゆる「紙破り」作品にはじまり、「剥落する絵画」で終了したのである。「剥落する絵画」の技法的な件に関しては展覧会カタログなどに譲ることとして、その作品の真意は、かたちあるものはすべてくずれていく、ということであろう。これは、今回の「村上三郎展」に展示されている村上のメモ帳に繰り返しでてくる「時間」を考えたものであるかもしれない。あるいはそれ以上の、「時間」概念も無意味になるような遠い未来の世界をも示唆するのである。

《自画像》(1952-1954頃)

《作品》(1953)、「村上彦・白髪一雄二人展」、大阪中之島美術館蔵

《作品》(1955)「第1回具体美術展」、芦屋市立美術博物館蔵

《作品(剥落する絵画)》(1957)「第3回具体美術展」、芦屋市立美術博物館蔵

《作品》(1958)、芦屋市立美術博物館蔵

《作品》(1959)、「第8回具体美術展」

《作品》(1963)、個展、兵庫県立美術館蔵

《作品》(1964)「具体美術新作展」

アンフォルメルから行為へ

そのような実体的に存在するものの代わりに村上が自らの表現行為を継続するために考えついたのは、自らの行為自体を作品化するということだった。具体美術協会は吉原治良の急逝により1972年3月に解散に追い込まれるが、村上はその1年ほど前に退会届けを出し(受理されなかった)、同時に「個展」という場を用意したのである。

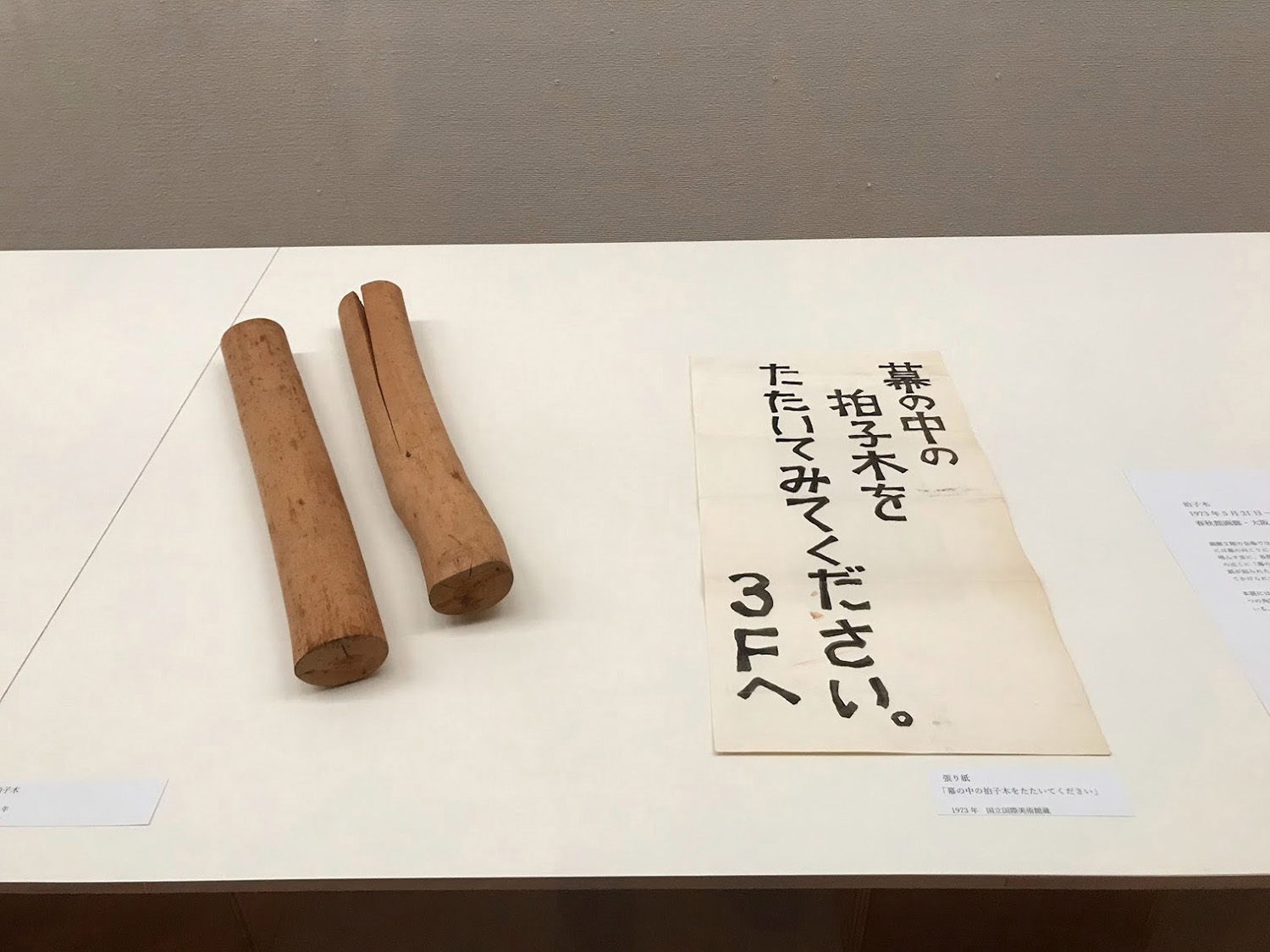

具体的な内容としては、画廊や市中に配置した箱を集めて解体し、最後には消滅させた「箱」(1971年4月)。画廊に来た観客が、指示書のもとに拍子木を鳴らす音を村上や観客が聞く「拍子木」(1973年5月)。さらには村上が一言も言葉を発せずに画廊で過ごす「無言」(1973年10月)。このようなコンセプチュアルな行為による個展を続けて開催するのである。今回の展覧会ではこれらのコンセプチュアルな傾向の作品をひとつのセクションとして取り上げ、村上三郎という作家に対するイメージの刷新を促すのである。

《幕の中の拍子木をたたいてください》(1973)、国立国際美術館蔵

《拍子木》(1973)、村上三郎個展、 [撮影:夏谷英雄]

このセクションに掲示されたさまざまな資料のなかに、この当時の制作に対する作家の思考を表わす以下のような文章があった。

生起し消滅するすべてを作品にする。PROCESSが重要。

生まれ、死ぬ以外に区切るものは何もない。

連続する思考の中に仕事を開放すること。

結果としての作品にこだわることは不要だという考えにたどりついた。

1992年頃のノートより

村上の独自な展開は80年代を通じて続くが、「具体」グループの活動を再評価する動きが80年代後半からはじまり、1990年、1991年にローマやパリで紹介され、その動きは世界へと拡がり、「紙破り」の作家として、多くの人々に再認識されるようになった。ただし、その頃の心情を吐露したような先の文章を目にすると、作家としての村上三郎は、そこにはいなかったであろうことがわかるだろう。

《紙破り》破片(金色)、ポンピドゥセンターに於ける村上三郎パフォーマンス(1994)

その「紙破り」作品であるが、正式な作品タイトルは《入口》ないしは《通過》であった。最初に提示したように大きな破裂音が特徴的な作品であった。それが最晩年には《出口》と名前を変えて、紙も薄葉紙のような素材となり、スーツ姿の村上が音もなく会場から消えていくパフォーマンス(パフォーマンスとしては1994年のこの作品が最後となった)となり、まったく性格が変わった作品となっていた。

この展覧会は、以上のような村上三郎の本当の姿をうつしだすことに果敢に挑んでいた。鑑賞する者は、村上作品に対する認識をあらためることになったのである。

《出口》、1994年11月12日 川西市市民ホール

★1──2013年2月15日〜5月8日に開催。https://www.guggenheim.org/exhibition/gutai-splendid-playground

★2──2012年2月25日〜4月14日に開催。https://www.blumandpoe.com/exhibitions/requiem_for_the_sun_the_art_of_monoha

★3──平井章一編著『「具体」ってなんだ? 結成50周年の前衛美術グループ18年の記録』(兵庫県立美術館、2004年、p.5)

★4──村上三郎「1996年の個展に際して」(『村上三郎展』カタログ、芦屋市立美術博物館、1996年、pp.7-8)

開館30周年記念 特別展「限らない世界 / 村上三郎」

会期:2021年12月4日(土)〜2022年2月6日(日)

会場:芦屋市立美術博物館

(兵庫県芦屋市伊勢町12-25)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)