キュレーターズノート

「合田佐和子 帰る途もつもりもない」を歩く──肉体から視覚へ

橘美貴(高松市美術館)

2023年02月01日号

対象美術館

12月、高知県立美術館で開催されていた展覧会「合田佐和子 帰る途もつもりもない」(その後三鷹市美術ギャラリーに巡回、3月26日まで開催)を訪ねた。伊村靖子氏らのレビューで触れられているように、本展覧会では立体、絵画、舞台、写真、執筆など多岐にわたる合田の作品や活動が丁寧に取り上げられている。そのような多様な仕事の背景には、二度の結婚やエジプト移住などの私生活の変化があるのだが、筆者には初期の立体作品に強く表われていた合田自身の気配が、1970年代の絵画で突然消えたように感じたことが印象的だった。立体と絵画というジャンルの違いがあり、絵画で描かれたのは欧米の俳優たちであるのだから合田自身の存在が作品のなかで薄まるのは当然だろう。しかし、改めて見ていくと、初期の立体作品群の区切りとなる《母になったミュータント》(1970)ですでにその変化の兆しのようなものが感じられた。そこで本稿では《母になったミュータント》に至るまでの立体作品の変遷をたどり、本作について考えたい。

初期の立体作品 愛しきモンスターたち

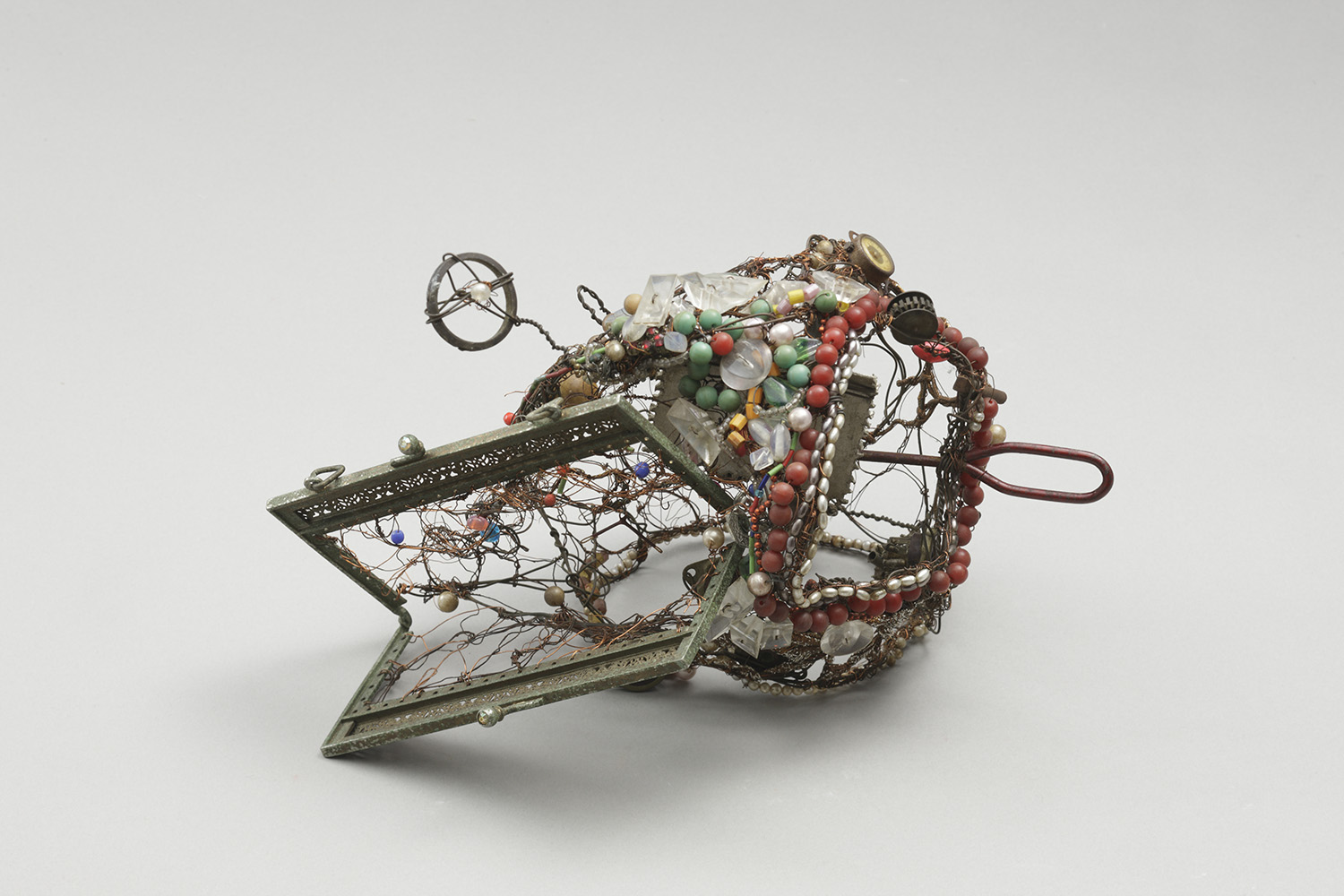

1940年に高知市に生まれた合田は、鹿児島や広島などを転々として香川で終戦を迎え、高知に戻る。この頃、焼け跡となった市街地で溶けたガラスや石などに魅了され、それらを拾い集めて過ごしたといい、1959年に武蔵野美術本科(現武蔵野美術大学)商業デザイン科に入学してからも、授業より廃品蒐集のために街へと繰り出す。拾い集めたガラクタや針金などを組み合わせた立体作品は、口や足のような構造を持ち、モンスターのようだ。合田はこれらの作品について「今にして思えば、戦後の焼け跡の光景そのものだった。それも近視眼的な子供の眼にうつった、災害のオブジェである」と回想している★1。

《Watch - Angels》(1964)高知県立美術館蔵[撮影:中島健藏]

《Watch - Angels》(1964)高知県立美術館蔵[撮影:中島健藏]

《バッカスの祭》(1964)宮城県美術館蔵

《バッカスの祭》(1964)宮城県美術館蔵

合田自身が「オブジェ人形」と呼んだこれらの作品を初個展に並べた後もその制作は続くが、1966年に長女を出産した合田の関心は女の体へとシフトしていく。1967年に開催した2回目の個展で彼女が発表したのは、ミュータントと名付けられた女性の頭を持つ蛇の人形で、鮮やかな唇や乳房を持つ彼女たちは大きく口を開いて丸い歯を見せる。合田作品の変化を白石かずこが「かつての少女風、暗い甘い感傷に代り、白昼の明るいオドロなエロティシズムが、いま、快・怪な微笑をみせる」★2と描写した。オブジェ人形が合田とガラクタとの私的な世界に留まっているのに対し、ミュータントたちは合田の手を離れ、思い思いの場所へ笑い声を上げながらいまにも泳ぎ出していきそうだ。同時期に合田はタマゴの作品に取り組むが、これもまた女(メス)に関連するもので、モノクロームと極彩色とで制作されたこれらの作品はそれ自体が生物のようでもある。

《ミュータントたち》(1966-67)個人蔵[撮影:中島健藏]

《ミュータントたち》(1966-67)個人蔵[撮影:中島健藏]

《極彩色のタマゴ》(1967)宮城県美術館蔵

《極彩色のタマゴ》(1967)宮城県美術館蔵

続けて合田は女の体そのものを象るようになり、女性の脚をモチーフとした《お庭番》(1968)や女性の顔をモチーフとした《イトルビ(女の顔)》(1968)、花の頭部をもつ女性の身体《開花するトルソ》(1969-70)などが数年のうちに多数制作されている。これら1968年頃の作品は、女性的な肉付きの身体をモチーフとし、上品な色気や艶かしさを感じさせる。下品なほど大きく口を開けたミュータントたちが放つエロティシズムとは異なり、何かを内側に秘めているようだ。

《お庭番》(1968)個人蔵[撮影:中島健藏]

《お庭番》(1968)個人蔵[撮影:中島健藏]

《開花するトルソ》(1969-70)ギャラリー椿蔵[撮影:中島健藏]

《開花するトルソ》(1969-70)ギャラリー椿蔵[撮影:中島健藏]

幼い頃の記憶にも結びつくオブジェ人形から女としての身体的な変化を写し出したようなミュータントなど、初期の立体作品はミステリアスな部分もあるが、合田自身の匂いを強くとどめた作品群と言える。

《母になったミュータント》での変化

テーマや作風を変化させる一方、変わらず主として立体作品をつくり続けた合田が1970年に手がけたのが東京の八重洲にあったアイリスメガネのディスプレイでのインスタレーションである。記録写真を見ると、6メートルほどありそうなディスプレイの中で、《母になったミュータント》が右側にあり、左には対となる同種の作品が設置され、その周りに《マスク(巨人)》(1970)など複数の仮面が整然とかけられて、足元にはタマゴが数点置かれている。

合田佐和子展 会場風景(高知県立美術館)。黒い壁面に展示されているのが《母になったミュータント》(1970)、《マスク(巨人)》(1970)ほか[撮影:井波吉太郎]

合田佐和子展 会場風景(高知県立美術館)。黒い壁面に展示されているのが《母になったミュータント》(1970)、《マスク(巨人)》(1970)ほか[撮影:井波吉太郎]

作品名からこのミュータントが女であることはわかるが、それまでの女のエロティシズムを見せる作品群とは異なり、ギリシャ彫刻のような造形をした彼女の顔には生気すら感じられない。布でつくられた細く伸びる体に合田が描きこんだのは規則正しく並ぶ鱗のみで《ミュータントたち》で強調されていた乳房などはない。唯一色っぽく感じるのは、合田が《イトルビ(女の顔)》など当時のあらゆる作品に描きこんでいた口元のホクロくらいで、これは仮面にも描かれている。本作においては、《ミュータントたち》以降、強く表わされていた女の匂いや生気が抜き取られているが、これはミュータントが母になったことを受けてだろうか。

また、ディスプレイでのインスタレーションは一方向から見られることを想定している点で、1969年から合田が制作を始めたボックス・オブジェ★3や、同じく1969年から携わるようになった舞台の仕事にも通じる性質を備えている。

《イトルビ(女の顔)》(1968)富山県美術館蔵

《イトルビ(女の顔)》(1968)富山県美術館蔵

肉体から視覚へ

《母になったミュータント》では、それまでの作品に強く表わされていた合田自身の気配につながる女の匂いが薄まったように思える。しかし、母になったミュータントとは何者であるのか、タマゴは彼女が産んだのか、仮面たちとはどのような関係なのか。作品を眺めてみても、彼らの世界はどこか空虚で、つかみどころがない。初期のオブジェ人形が生き物のような血の通った温かさを持っていたのに対し、《母になったミュータント》は薄い氷の膜が張っているように冷たい。その氷の膜は、時に1970年代以降の絵画にも感じるものだ。

ブロマイドなどを元に欧米の俳優の姿を描き写した1970年代の絵画において、ポーズを決める俳優たちは《母になったミュータント》同様、生き物の温かさというものを感じさせない。それはスタジオでの完璧なライティングによる光や影などを描きたかったと合田が語ったように★4、それらの作品において重視されたのが彼ら自身の肉体ではなかったからかもしれない。

その後、合田は徐々に肉体や実体の世界から視覚の世界へと入り、後年には独自のオートマティズムやレンズ効果など新たな視覚世界を拡げていった。視覚世界への展開は写真の再発見が大きな契機であったが、その変化は《母になったミュータント》によるインスタレーションにも見ることができるだろう。

★1──『パンドラ 合田佐和子作品集』(PARCO出版、1983)、p.9

★2──「合田佐和子オブジェ展 2nd 白い妖怪の美学」のパンフレット(ルナミ画廊、1967)

★3──《Watch - Angels》(1964)などもボックス・オブジェに分類されうるが、1969年以降のボックス・オブジェと比較して、初期の作品はボックスを使用していても、より立体的に構成されている。

★4──原田環「合田佐和子 見出された光」(『美術手帖』2003年12月号、美術出版社、2003)

合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない

[高知会場]

会期:2022年11月3日(木)~2023年1月15日(日)

会場:高知県立美術館(高知県高知市高須353-2)

公式サイト:https://moak.jp/event/exhibitions/goda_sawako.html

[東京会場]

会期:2023年1月28日(土)~3月26日(日)

会場:三鷹市美術ギャラリー(東京都三鷹市下連雀3-35-1 CORAL5階)

公式サイト:https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/event/20230128/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)