アート・アーカイブ探求

北城貴子《Reflection─muison-so─》──光に溶け込むただならぬ気配「柳沢秀行」

影山幸一

2014年04月15日号

色彩が向かってくる

北城貴子は1975年大阪に生まれた。日本画を趣味としていた祖母、絵に関心の高い父親に育てられ、2004年京都市立芸術大学大学院美術研究科後期博士課程を修了。二児の母親でもある。

「絵画とは何か」と、学生時代の北城は、モダニズムの絵画を踏まえ、家の庭にある植物をモチーフに色彩や線描の実験を繰り返し、モネとセザンヌに共感しつつ絵画の条件や絵画ならではの空間を探求していた。そしてある日、新たな感覚に抱かれた。「太陽に眩しいほどに照らされた木々の美しさに視線を動かすことができなかった。木の葉の緑は、太陽に透けていつもの色彩以上に輝きを増していた。少しの間その小さい木の葉の美しさに眼を奪われていると、その木の葉の輪郭から輝く色彩だけがこちらに向かってくるように見えた。色がずれたと思って初めは驚いたのだが、そうではなく輝く色彩だけがこちらに向かって飛び出して来るように見えたのだ。木々を見ていてもそのように見えたのは初めての経験だったから自分の眼を疑い、とても驚いた。しかし、驚きながらも視線をそらすことはできずに不思議な気持ちのまま時間を過ごした。その体験はわたしにとってとても重要な体験であった」(北城貴子『視覚と触覚の交差する場としての絵画と画家の身体』p.1より)。

その体験以来、描くための対象を探し、目で見て描いていただけのそれまでの見方から解放され、対象に全身で溶け込んでいくように感じられるようになったという。対象は光となって、北城の皮膚に触れ、北城もまた対象に触れる感覚をもつ。光と触れ合っている北城と、光の粒子との相互作用が生じている。

可視光線、赤外線、紫外線として放射される太陽光を敏感に受け止められる女性的な感性をもつ北城だが、そもそも光とは何なのか。17世紀ごろ、物理学者・天文学者・数学者であるニュートン(1642-1727)は光を「粒子」の集合ととらえ、同じく物理学者・天文学者・数学者のグリマルディ(1618-1663)、やホイヘンス(1629-1695)らは「波」ととらえ論争が巻き起こった。そして20世紀になり、理論物理学者のアインシュタイン(1879-1955)によって、光には「粒子」と「波」両方の性質があることが明らかになった。光とは、粒子(光子=フォトン)であり、またその流れが波になっているという。北城はここに輝く色彩を見て実感を得る。

【Reflection─muison-so─の見方】

(1)タイトル

Reflection─muison-so(りふれくしょん─むいそんそう〔無為村荘〕)。

(2)サイズ

縦194.0×横259.0cm。初めてチャレンジしたという大きな200号。

(3)画材

キャンバス、油彩。

(4)色

緑、青、黄、青、茶、紫、ピンク、グレー、黒、白など。

(5)モチーフ

太陽光、木、水。

(6)構図

横長の画面の上半分を木、下半分を水面に分けた安定した配置。上部は縦方向への描線、下部は横方向へのペイントが施され、中央の太い木を中心に、左上に輝く太陽、右下に水流を配置し、広がりと動きを出す構図。

(7)技法

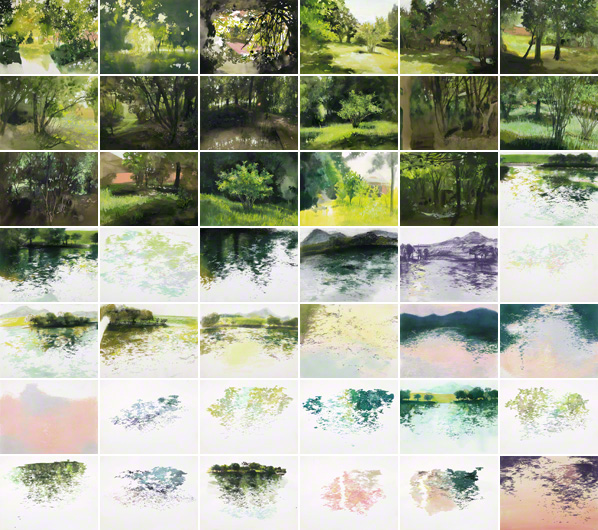

太陽光との感動の出会いを残す方法として、まず素早くドローイング(アルシュ紙:33.4×24.3cmと56.6×75.8cmの二種類にアクリル絵具とパステル)。そしてそのドローイングをもとに、感覚を呼び戻すように、キャンバスに筆とペインティングナイフを用いて油彩画を描く。42点のドローイング(図参照)が終わった時点で、油絵の完成図がはっきり見えているため、油絵具はガラス絵を描くように逆パターンの手順で塗られる。

北城貴子《Drawing“mui”》(42点一組)

2006年,33.4×24.3cm・56.6×75.8cm,アルシュ紙・パステル・アクリル絵具,個人蔵

無許可転載・転用を禁止

(8)サイン

キャンバス裏面の端に「Hojo」。

(9)制作年

2006年。

(10)鑑賞のポイント

夏の強い日射しのなか、深緑の木立や水面に反射する光をリアルに描いている。ある人は逆光の木漏れ日を見て、光が射してくる感じに空間のつながり、あるいは光の変化という時間まで感覚的につかまえるかもしれない。また絵画を観察することに慣れている人は、絵画を構成する要素の面白さを見るだろう。しかし、画面に近寄ってある位置を越えると、塗り重ねられた絵具とその飛沫が見えてくる。そして、徐々にキャンバスの大きな画面の中に大振りの力強いストロークや、制御された絵具のタッチ、リズムがあることを発見する。具象と抽象のダブルイメージであることに気づく。大原美術館で人気のある作品。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)