アート・アーカイブ探求

ワシリー・カンディンスキー《コンポジションⅦ》──沸き立つ色彩の宇宙「平野 到」

影山幸一(ア-トプランナー、デジタルアーカイブ研究)

2019年06月15日号

※《コンポジションⅦ》の画像は2019年6月から1年間掲載しておりましたが、掲載期間終了のため削除しました。

ブラックホールと雲

ブラックホールの撮影に成功したというニュースが4月にあった。ブラックホールは宇宙空間に実存する天体だったのだ。地球から5500万光年離れたおとめ座銀河団のM87の中心に位置し、太陽の65億倍の質量をもつ巨大なブラックホールだという。その重力にとらえられ、光をも吸い込まれてしまうそうだ。見えない天体の存在は、オレンジ色の光のリング中央奥深くである。

昼間の空には、さまざまな形状の雲が浮いている。遙か上空に水滴や氷晶が集まって形づくられる具体物である雲が抽象的にも見えてくる不思議を感じていた。抽象画の先駆者のひとりであるワシリー・カンディンスキーの代表作《コンポジションⅦ》(国立トレチャコフ美術館蔵)を探求してみたいと思った。

おもちゃ箱が突然開いたように色彩と線描が乱舞し、音楽が聞こえてくるような巨大な抽象画。あらゆる色彩が有機的に動き続けているが、どこか不穏な感じもする。部分であり、全体であるという両面構造が矛盾を内包しているようだ。抽象画とは「対象の写実的再現ではなく、事物の本質や心象を点・線・色などで表現しようとする絵画」(広辞苑)と辞書にある通り、《コンポジションⅦ》は抽象らしい抽象画と果たして言えるのか。複雑で隠された構造がありそうだが、どのように見ていけばいいのだろう。

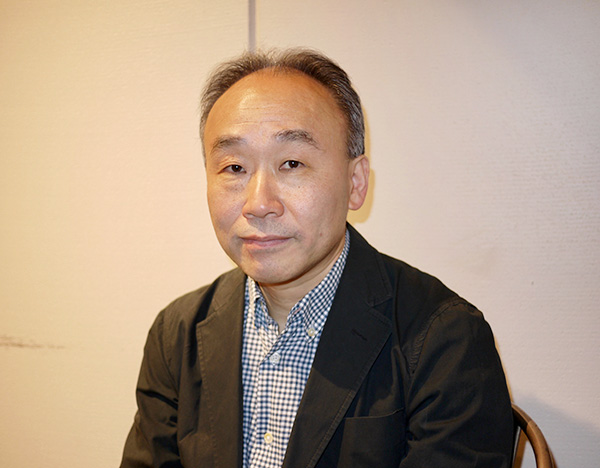

埼玉県立近代美術館学芸主幹の平野到氏(以下、平野氏)に《コンポジションⅦ》の見方を伺いたいと思った。平野氏は近現代の先鋭的な美術に詳しく、大学院在籍時にカンディンスキーを研究し、論文「カンディンスキー研究《コンポジションⅦ》の造形上の特徴について」を書かれている。東京・池袋で話を伺った。

平野 到氏

カンディンスキーとの出会い

休日に美術館へ行くことが父親の余暇のひとつだったという平野氏は、1965年、埼玉県さいたま市(旧浦和市)に生まれた。幼い頃から両親と一緒に東京の美術館やデパートへ展覧会を見に行っていた。子どもに易しい親切な解説がない時代、平野氏は「なぜ裸の絵が並んでいるんだろう。どうやってこの絵を見たらいいの」と戸惑いながら鑑賞したそうだが、東京国立博物館の「ドラクロワ展」(1969)で見たドラマチックな絵の表現や、あの独特の赤い色彩は、いまでも鮮明に記憶しているという。東京国立近代美術館で見た「ルネ・マグリット展」(1971)では、不思議な絵だと思いながらも図工の授業でマグリットを真似して描いたこともあった。

両親と一緒にした作品鑑賞の多くは、泰西名画だったが、外国に住んでみたいと思い始めた中高校生になると、自覚して前衛的な芸術に興味を抱くようになり、シュルレアリスムやダダに面白さを感じていった。倫理学や社会科学系にも関心をもつようになり、早稲田大学の学部時代はドイツ語を選択しながら、第一文学部で社会学を学んだ。また展覧会や書籍を通して、イヴ・クライン(1928-1962)などの戦後の美術家や、同時代のヨーゼフ・ボイス(1921-1986)やゲルハルト・リヒター(1932-)などにも触れるようになった。大学院では子どもの頃から関心のあった美術をあらためて学ぼうと、西洋美術史を専攻した。

平野氏は、20世紀の絵画動向を把握するうえで不可避的な問題である「非対象絵画」について考えるため、ロシアからドイツ・ミュンヘンへ移住し、抽象絵画を模索したカンディンスキーに興味をもったそうだ。この問題を検証するうえで重要な手がかりを与えてくれる、カンディンスキーのミュンヘン時代の最重要作品《コンポジションⅦ》について、平野氏は修士論文を書いている。

平野氏は《コンポジションⅦ》の構想図(習作)はミュンヘンなどで実見していたが、その本作を初めて見たのは、展覧会「新千年紀へのメッセージ──イスラエル美術の現在」(2001)を準備するために1999年に中東の国イスラエルへ調査に行き、エルサレムのイスラエル博物館でのカンディンスキーの個展に訪れたときだった。ソ連ではペレストロイカが展開される80年代後半まで、《コンポジションⅦ》は西側諸国ではほとんど展示されてこなかったという。《コンポジションⅦ》は、「画面の内部から色彩が沸騰、融合、分裂し、さまざまな形態や核となるような焦点が表れては消えていく。まるで、壮大な宇宙や銀河のドラマを見ているようだ。色彩を何よりも愛したカンディンスキーが、色彩の無限の効果を見事に引き出している。当時の制作活動の頂点を極め、描き切った作品と実感できた」と平野氏は述べた。

《積みわら》の衝撃

ワシリー・カンディンスキーは、1866年、ロシアのモスクワで生まれる。父は東シベリア生まれの裕福な茶の商人、母はモスクワ生まれでドイツ系の女性であった。5歳のときに両親は離婚。カンディンスキーは父と暮らし、母方の伯母により養育された。

1886年、モスクワ大学に入学、法学や経済学などを学び、1892年に卒業する。同年、従姉妹(いとこ)のアーニヤ・セミヤキンと結婚した(1911年に離婚)。翌年には博士論文「労働者賃金の適法性」を提出して、モスクワ大学法学部の助手となる。

1896年にモスクワで開かれたフランス美術展で見た印象派を代表するクロード・モネ(1840-1926)の《積みわら》に強い衝撃を受ける。カンディンスキーは何が描かれているのかまったく判別ができなかったのだ。また、色に音を聞く人だった音楽好きのカンディンスキーはリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)が制作したオペラ「ローエングリン」の音楽を聴いて、モスクワの夕暮れの景色をイメージする共感覚を体験した。これらの理解を超えた体験が、画家になる決心を促したと画家自身は回想している。絵画に専念するためミュンヘンへ移住し、画家アントン・アズベ(1862-1905)の画塾で絵の勉強を始めた。

1900年33歳、ミュンヘン美術アカデミーに入学、芸術家のプリンスと呼ばれていたドイツ象徴主義の芸術家フランツ・フォン・シュトゥック(1863-1928)に師事。同じ頃パウル・クレー(1879-1940)もそこで学んでいた。芸術集団「ファーランクス」を1901年に結成し、展覧会の自主運営とともに美術学校「ファーランクス」を開校。作品制作のほか、絵画における色・線・構成の効果など芸術の理論を立てて教育者、啓蒙家としても活動を始める。女流画家で生徒でもありパートーナーとなったガブリエーレ・ミュンター(1877-1962)とともにヨーロッパ各地やアフリカのチュニジアなど各国の旅行を重ね、1908年、カンディンスキーは芸術家が多く住むミュンヘンのシュヴァービング地区に住居を定めた。

翌年「ミュンヘン新美術協会」を創設、会長となる。ミュンターが購入したバイエルン・アルプス山麓の小村ムルナウの家に滞在して制作するようになり、自然の風景のなかから抽象絵画への道が拓かれる契機となる。カンディンスキーはこの地方の民衆芸術であるガラス絵も試みようになった。

対象から自由になれるか

1910年、コンポジションシリーズが始まる。「ミュンヘン新美術協会」の展覧会を通して知り合った画家フランツ・マルク(1880-1916)らとともに異なる分野の芸術のしきりを取り払い、新たな芸術観を呼びかけるために、1911年に『青騎士(あおきし)』編集部を創立、出版を行ない展覧会も開いた。同年、カンディンスキーの第一著作『芸術における精神的なもの』がドイツ語で刊行された(のちに英語・イタリア語版)。

1913年、ヨーロッパ全体が破局へと急傾斜して行くなか、《コンポジションⅥ》と《コンポジションⅦ》を完成させる。『カンディンスキー・アルバム:1901-1913』と『響き』が刊行され、翌年、第一次世界大戦が勃発、ミュンターと別れ、ひとりロシアへ帰国する。

1917年51歳、モスクワに暮らし、貴族出身のニーナ・アンドレエフスカヤと結婚。十月革命が勃発し、社会主義政権が成立した。その後、教育人民委員会の造形芸術・工業芸術部(イゾ)に参加し、絵画文化美術館モスクワ館の館長などの要職に就いたが、表現が制限される政策に変わり、1921年、モスクワを離れてベルリンに赴く。

カンディンスキーは、1922年にドイツ、ワイマールの総合芸術学校バウハウスの招聘を受けた。1925年、バウハウスの移転により、ワイマールからデッサウに移住。翌年60歳のとき二冊目の理論書『点・線・面』を刊行。1927年、ドイツ国籍を取得する。1932年、バウハウスはベルリン郊外に移転し、私立学校として存続を図ったが、1933年、ナチスの圧力により解散。カンディンスキーはパリ近郊ヌイイ=シュル=セーヌへ移住を余儀なくされる。

ナチスにより1937年ミュンヘンで開催された「廃頽芸術」展にカンディンスキーの油彩や水彩が展示された。1939年73歳のときに、最後のコンポジションである《コンポジションX》が完成、フランス国籍を取得した。1944年、パリで個展を開催し、12月13日死去。享年78歳だった。平野氏は、ミュンヘン時代にこそ、“絵画は対象から自由になれるか”というカンディンスキーが苦心した格闘の軌跡がもっともよく見えるという。

【コンポジションⅦの見方】

(1)タイトル

コンポジションⅦ(こんぽじしょんなな)。英題:CompositionⅦ

(2)モチーフ

モチーフは画面の中に断片化したり溶解したりしており、容易には判別できない。西洋美術史学者の西田秀穂氏などは関連作品や習作などを辿っていくと、黙示録的・終末論的なテーマに関わるモチーフが見出せることを指摘している。例えば、画面中心部に配された二本の矢(神の怒りの象徴)が貫いている的状の虹(神の契約の象徴)とラッパの記号的な組み合わせが、裁きと救済を表わす。二本の矢はいま再び「神の怒り」が地上に下らんとの意。虹は「神の許し」を示す。左下に「ボートを漕ぐ人」のモチーフが単純化されてあるのだが、ロシア人を示す花押(かおう)を意味し、漕ぎ手は大波にさらわれずに健在だとして“ノアの方舟”に当たると言われている。(西田秀穂「抽象絵画の成立」『カンディンスキーの回想』pp.166-170)

(3)制作年

1913年。カンディンスキー47歳。長い構想期間を経て、第一次世界大戦開戦(1914)の前年11月25日から28日の4日間で一気に描き上げた。

(4)画材

キャンバス、油彩。

(5)サイズ

縦200×横300cm。コンポジションシリーズで最大の大きさ。

(6)構図

画面左下から右斜め上の対角線を軸に、幾何学的な構図を潜在させている。中心を画面中央のやや左下に設け、全体のバランスを考慮し、多様な線と色彩を複雑に配置。

(7)色彩

多色。色相対比の原理を応用しながらところどころに色彩を併置、また高彩度の色によって、色彩を湧き立つように描いた。黒の線描が効いている。

(8)技法

全体の構成を下描きしたのち、中心部と左下の黒い線から描き始め、徐々に対角線の構図を意識しながら、形態・色彩・線描などの造形要素を互いに関連づけて周辺へと描いていった。

(9)サイン

画面左下に「KANDINSKY 1913」と黒で署名。

(10)鑑賞のポイント

《コンポジション》シリーズ全10作品のうちⅠからこのⅦまでが、第一次世界大戦以前のミュンヘン時代に描かれており、制作順に非対称絵画を模索していく過程を見ることができる。《コンポジションⅦ》は、大作の連なるシリーズのなかでも最大を誇り、ミュンヘン時代の頂点といえる作品。20枚以上の素描と10点以上の油彩習作が存在する。《コンポジションⅦ》の出発点となったのは、ガラス絵《最後の審判》(1912)と言われており、当初はラッパを吹く天使、教会、馬車などの形態が画面に見えていたが、構想が進むにしたがいモチーフは識別しにくくなり、そして大波と波頭、一組の男女、生殖を象徴する形態、溺れる人物、ボートを漕ぐ人などのモチーフが新たに加えられた。最終的にモチーフは変容し、単純化され、画面に溶解し、形として認識できなくなった。すべての物質が混沌の渦の中に巻き込まれ、その後に精神的な世界が誕生する「終末と復活」という黙示録的な世界観。カンディンスキーは造形的な意図や理論、作為などを明瞭に見せることを嫌い、覆い隠すことは芸術固有の力であると説いた。《コンポジションⅦ》にはカンディンスキー特有のこういった美意識が感じられ、主題や画面構成も慎重に覆い隠されている。「偉大なる破壊にして、新しき発生」と述べたカンディンスキーの色彩の宇宙。いつ始まりどこで終わるのかわからない不安のなかに、見る者を圧倒し佇立(ちょりつ)させる。混沌として荘厳なカンディンスキー芸術を代表する20世紀初頭の記念碑的な作品である。

色相対比・高彩度・幾何学的構図

平野氏は、《コンポジションⅦ》について「一見すると即興的に、表現主義的に描いた絵画に見えるが、カンディンスキーは多数の習作を手がけ、色彩、形態、線描、構図を多角的に検証し、綿密な構想と熟慮の末にこの作品を生み出している。細部にわたり周到な準備と慎重な調整を経て、一義的な解釈を拒絶するような、きわめてエソテリック(秘儀的)で複雑な絵画の表情をつくり出しているのがとても魅力的だ。とりわけ特筆すべきなのは、色彩表現である。色彩を明瞭に並置させている部分もあれば、色彩を繊細に融和させている部分もあるが、色相対比の原理を随所に応用しながら、色彩の無限の相対的連鎖を見事につくり出している。また、画面のところどころに、色環のような核が描かれているが、絶対的な中心はなく、それらは手前に現われては奥に消えていくような独特な空間感覚をもたらしている。壮大な銀河や宇宙を見ているような浮遊感は、こういった表現の特質から感じられるのだろう。《コンポジションⅦ》には黙示録的なテーマやモチーフが潜在している点を多くの研究者が解読しているが、忘れてはならないのは、この時代のカンディンスキーの主眼が、何かを描写して再現する絵画から離れ、絵画固有の世界を築き上げる可能性を模索する点にあったことだ。もちろん図像学的な解釈は制作背景を知るうえで大いに意義があると思う。しかし、この絵画の核心はそこの先にある気がする」と語った。

《コンポジションⅦ》は、《コンポジションⅤ》や《コンポジションⅥ》と造形的に比較すると、高彩度の色彩が増して色相の対比が強調されている。その一方、ビビッドな色彩表現が破綻せずに最大の効果を生み出すように、幾何学的構図を潜在させてコントロールしている様子もうかがえる。この点は、制作過程で描かれた素描で辿れるという。《コンポジションⅤ》や《コンポジションⅥ》に通じる浮遊するような感覚に加え、《コンポジションⅦ》にどこか緊迫感が感じられるのは、画面に漂う色彩、形態、線描等の造形要素を関連付ける入念な画面構成によるところが大きい。

当時、色彩によって革新的な絵画を築いていこうとする気運があり、カンディンスキーの周辺にはフランツ・マルク、アウグスト・マッケ(1887-1914)などに加え、フランスの画家ロベール・ドローネー(1885-1942)もいた。一方、カンディンスキーはキュビスムの動向も強く意識していたという。

「表現様式のうえでは距離があるかもしれないが、カンディンスキーは、パブロ・ピカソ(1881-1973)を同時代の画家として気にかけており、『青騎士』年鑑にもその図版を掲載している。現実的で具体的なモチーフを捨て去ることができないピカソを批判しながらも、分析的キュビスムの方法で対象を粉々に解体していくピカソの手法には強い関心を抱いていた。同時代の分析的キュビスムと比較しながら、《コンポジションⅦ》を考察することも刺激的であろう」と平野氏は述べている。

アンビバレンス

理論家であったカンディンスキーは、当時の自らの絵画を「インプレッション(印象)」、「インプロヴィゼーション(即興)」、「コンポジション(作曲)」の三つのタイプに分けていた。インプレッションは“外面的な自然”から直接受けた印象を素描や色彩に表わしたもの。インプロヴィゼーションは無意識的で内面的性格をもつ精神過程の表現、すなわち“内面的な自然”の表現。もっとも重視されたコンポジションは、画家の内面で形づくられるが、時間をかけ、ペダンチック(学者ぶるさま)なまでに、最初の構想を何度も検討し練り上げた表現である。

「コンポジションの作品は、理論や理性と入念に照らし合わせて制作されるのだが、すべてを最後に決定していくのは感情/感覚だとカンディンスキーは語っている。ただし、それは決して画家自身の感情ではなくて、絵画自体の内的必然性として浮上してくる、言葉では語り得ない感覚的な世界のことであるように思う。一見、理論家に見える画家であるが、最終的には理論を相対化させたり、見えにくくしたりするために、感性的でときには不可解な世界を持ち込んでくる」と平野氏は指摘する。

そして、ミュンヘン時代のカンディンスキーにとってもっとも重要なテーマを平野氏は次のように語った。「カンディンスキーは抽象絵画を最初に描いた画家とよく言われるが、抽象絵画や非対称絵画を果たして実現できたかどうかは、あまり重要な問題ではないと考えている。時代の趨勢であった物質主義的社会に嫌悪感と危機感を覚えたカンディンスキーは、絵画が現実的な対象やモチーフから自由になり、絵画としてもうひとつの自律的な現実を築けるのか、問い続けた。この問いかけこそがもっとも重要であり、20世紀以降の絵画のあり方の核心に触れるものであった。この難題に理論と実践の両面から多角的な観点で取り組み、格闘した軌跡が、ミュンヘン時代の画業によく表われている。ただし、カンディンスキーは対象やモチーフから完全に離れた自律的な絵画の可能性を信じながらも、それを実現するのは不可能に近いことも自覚した。可能性と不可能性の間を揺れ動き、大いなる矛盾を引き受けた画家でもあった。このアンビバレンス★にこそ、この画家の最大の魅力がある」。色彩と線描が絡み合う《コンポジションⅦ》の対立と矛盾のカオスは、この画家のアンビバレンスそのものともいえる。

★──ひとつのものに対して相反する感情をもつこと。

平野 到(ひらの・いたる)

埼玉県立近代美術館学芸主幹。1965年埼玉県生まれ。早稲田大学第一文学部社会学専修卒業後、早稲田大学文学部大学院美術史専修修士課程に学ぶ。1992年から埼玉県立近代美術館に勤務。専門:20世紀美術史。主な賞歴:第13回西洋美術振興財団賞学術賞(2018)。企画した主な展覧会:「矩形の森─思考するグリッド」(1994)、「1970年─物質と知覚/もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ユルゲン・クラウケ展──幻影の戯れ」(1997)、「新千年紀へのメッセージ──イスラエル美術の現在」(2001)、「ピカソとマチス/1930-40年代の版画を中心に」(2003)、「長澤英俊展──オーロラの向かう所」(2009)、「浮遊するデザイン──倉俣史朗とともに」(2013)、「ディエゴ・リベラの時代──メキシコの夢とともに」展(2017)など。

ワシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky)

ロシアの画家。1866~1944年。モスクワ生まれ。1886年、モスクワ大学で法律、経済を学ぶ。1893年、モスクワ大学法学部助手。1896年、モネの《積みわら》を見てモチーフが判別できず、衝撃を受ける。同年、画家を志してミュンヘンに移住し、アントン・アズベの画塾に通う。1900年、ミュンヘン美術アカデミー入学。1901年、芸術集団「ファーランクス」結成。1909年、「ミュンヘン新美術家協会」創設。1910年、コンポジションシリーズ制作開始。1911年、『青騎士』編集部を創立し、第1回展を開催。同年、『芸術における精神的なもの』刊行。1912年、第2回「青騎士」を開催し、『青騎士』年鑑を刊行。1914年、ロシアに帰国。1918年、教育人民委員会の造形芸術・工業芸術部(イゾ)の演劇・映画部長、イゾ刊行の「造形芸術」の編集長。1921年、ロシア芸術科学アカデミー副総裁、モスクワを離れてベルリンに向かう。1922年、バウハウスに赴任。1926年、『点・線・面』刊行。1929年、パリで最初の個展をザック画廊で開催。1933年、ナチスによりバウハウス閉鎖、パリ近郊へ移住。1936年、ニューヨーク近代美術館の「キュビスムと抽象絵画」「幻想芸術、ダダ、シュルレアリスム」展に出品。1937年、ドイツの美術館に所蔵されている作品57点がナチスによって没収。1938年、ロンドンのグッゲンハイム・ジューヌで個展。1939年、最後のコンポジション《コンポジションⅩ》完成。1944年12月13日死去、享年78歳。主な作品:《コンポジションⅦ》《多彩な生》《ムルナウ─鉄道と城のある光景》《インプロヴィゼーションⅪ》《インプレッションⅢ(コンサート)》《コンポジションⅤ》《コンポジションⅥ》《小さな喜び》《モスクワⅠ》《黄・赤・青》《いくつかの円》《空色》など。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:コンポジションⅦ。作者:影山幸一。主題:世界の絵画。内容記述:ワシリー・カンディンスキー《コンポジションⅦ》1913年、キャンバス・油彩、200×300cm、国立トレチャコフ美術館蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者: Bridgeman Images、ロシア・国立トレチャコフ美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Jpeg形式74.4MB(305dpi、RGB、8bit)。資源識別子: BAL56607(Jpeg、74.4MB、305dpi、RGB、8bit、カラーガイド・グレースケールなし)。情報源:(株)DNPアートコミュニケーションズ。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:Bridgeman Images、国立トレチャコフ美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ。

【画像製作レポート】

《コンポジションⅦ》の画像は、DNPアートコミュニケーションズ(DNPAC)へメールで依頼した。後日、URLが記載されたDNPACのメールから作品画像をダウンロードして入手(Jpeg、74.4MB、305dpi、RGB、8bit、カラーガイド・グレースケールなし)。作品画像の掲載は1年間。

iMac 21インチモニターの画面をEye-One Display2(X-Rite)によって調整する。モニター上の《コンポジションⅦ》の画像と、『The State Tretyakov Gallery Moscow』(https://www.tretyakovgallery.ru/)内にあるWeb上の《コンポジションⅦ》画像や、《コンポジションⅦ》の印刷物とを比較しながら色彩調整を行なった。切り抜きはせず、原画像のままとした。サインのある画面左側に焦点が合っていない部分があった。Jpeg形式74.4MB(305dpi、RGB、8bit)。また、セキュリティを考慮して、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用い、拡大表示を可能としている。

参考文献

・西田秀穂「抽象絵画の成立──その発展過程と作品の意味」(『みづゑ』No.837、美術出版社、1974、pp.23-37)

・有川治男「内面的意味の世界と〈抽象絵画〉」(『美術手帖』No.404、美術出版社、1976、pp.50-61)

・カンディンスキー著、西田秀穂訳『カンディンスキー著作集1 抽象芸術論』(美術出版社、1979)

・カンディンスキー著、西田秀穂訳『カンディンスキー著作集2 点・線・面──抽象芸術の基礎』(美術出版社、1979)

・カンディンスキー著、西田秀穂訳『カンディンスキー著作集3 芸術と芸術家──ある抽象画家の思索と記録』(美術出版社、1979)

・カンディンスキー著、西田秀穂訳『カンディンスキー著作集4 カンディンスキーの回想』(美術出版社、1979)

・ハンス・K.レーテル著、千足伸行訳『KANDINSKY』(美術出版社、1980)

・ニーナ・カンディンスキー著、土肥美夫・田部淑子訳『カンディンスキーとわたし』(みすず書房、1980)

・有川治男編著『25人の画家 現代世界美術全集 第20巻 カンディンスキー』(講談社、1981)

・清水裕子「カンディンスキー──幾何学的形態による構成への移行」(『現代の眼』No.391、東京国立近代美術館、1987、pp.4-5)

・フランソワ・ル・タルガ著、佐和瑛子訳『現代美術の巨匠 ワッシリー・カンディンスキー』(美術出版社、1988)

・西田秀穂『カンディンスキー研究 非対象絵画の成立──その発展過程と作品の意味』(美術出版社、1993)

・平野到「カンディンスキー研究《コンポジションⅦ》の造形上の特徴について」(『美術史研究』第31冊、早稲田大学美術史学会、1993、pp.71-89)

・図録『Kandinsky Compositions』(Museum of Modern Art,New York、1995)

・井上靖・高階秀爾編集、中島健蔵・野村太郎・高階秀爾著『新装カンヴァス世界の名画14 カンディンスキーと表現主義』(中央公論社、1995)

・ペーター・アンセルム・リードル著、金田晉・森秀樹訳『ヴァシリー・カンディンスキー』(PARCO出版、1996)

・ミシェル・アンリ著、青木研二訳『見えないものを見る カンディンスキー論』(法政大学出版局、1999)

・図録『カンディンスキー展』(NHK・NHKプロモーション、2002)

・ハーヨ・デュヒティング『ワシリー・カンディンスキー』(タッシェン・ジャパン、2002)

・ミハイル・ゲールマン著、山梨俊夫監訳、籾山昌夫訳『美の20世紀7 カンディンスキー』(二玄社、2007)

・図録『KANDINSKY』(Centre Pompidou、2009)

・長屋光枝「カンディンスキーの抽象絵画における観者とイメージの関係をめぐって」(『NACT Review 国立新美術館研究紀要』第2号、国立新美術館、2015)

・松本透『アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたい カンディンスキー 生涯と作品』(東京美術、2016)

・藤枝晃雄『モダニズム以後の芸術 藤枝晃雄批評選集』(東京書籍、2017)

・Webサイト:西田秀穂「カンディンスキー研究 非対象絵画の成立──その発表過程と作品の意味」(『東北大学機関リポジトリ』)2019.6.7閲覧(https://tohoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=75784&item_no=1&page_id=33&block_id=38)

・Webサイト:貝澤哉「パーヴェル・フロレンスキイの造形芸術論における「東」と「西」──表象、身体、人格の視点から」(『北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター』)2019.6.7閲覧(http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no21/04_kaizawa.pdf)

・Webサイト:「Composition VII」(『Google Arts & Culture』)2019.6.3閲覧(https://artsandculture.google.com/exhibit/UgKCjKX9MXThIw)

・Webサイト:「The Blue Rider」(『LENBACHHAUS』)2019.6.3閲覧(https://www.lenbachhaus.de/collection/the-blue-rider/kandinsky/?L=1)

・Webサイト:『The State Tretyakov Gallery Moscow』2019.6.3閲覧(https://www.tretyakovgallery.ru/en/)

掲載画家出身地マップ

※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。

2019年6月

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)