会期:2024/04/06

会場:THEATRE E9 KYOTO[京都府]

公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20240408

『ガザ・モノローグ(The Gaza Mono-Logues)』は、1991年に設立され、パレスチナ・ヨルダン川西岸地区に拠点を置くアシュタール劇場(ASHTAR Theatre)が2010年より継続する企画である。2008~2009年、ガザ地区に対するイスラエル軍の空爆と地上侵攻を経験した10代の若者約30名が書いたモノローグ集が『ガザ・モノローグ2010』として公開・上演された。オリジナルのアラビア語版とともに、現在、英語をはじめ16言語の翻訳版がある。2014年の大規模なガザ侵攻時には『ガザ・モノローグ2014』を追加。そして2023年10月7日以降、ハマスへの報復としてガザへの激しい攻撃が続くなか、『ガザ・モノローグ2023』として新しいテキストが順次公開されている。2024年5月6日 時点で16のテキストがアラビア語版と英語版で読める★1。

この『ガザ・モノローグ2023』は今年2月に、東京の2会場でそれぞれ異なる主催団体によるリーディング公演が開催されている。オルタナティブスペースのサブテレニアンでの公演は、同スペースを主宰する赤井康弘が翻訳と演出を手がけた。また、立教大学での公演では、アラビア語圏の戯曲の翻訳を手がける渡辺真帆の翻訳監修による日本語訳が使用された。★2

京都での朗読会でも使用されたこのテキストは、ネットで公開されている。本朗読会は、俳優・劇作家・演出家の田中遊が、民間小劇場のTHEATRE E9 KYOTOの芸術監督・あごうさとしに提案し、作品の完成度を時間をかけて練り上げるよりも、ガザの惨状へ速やかに応答することを重視して、緊急的に企画された。入場料はカンパ制で、経費以外はアシュタール劇場の希望に沿って寄付された。

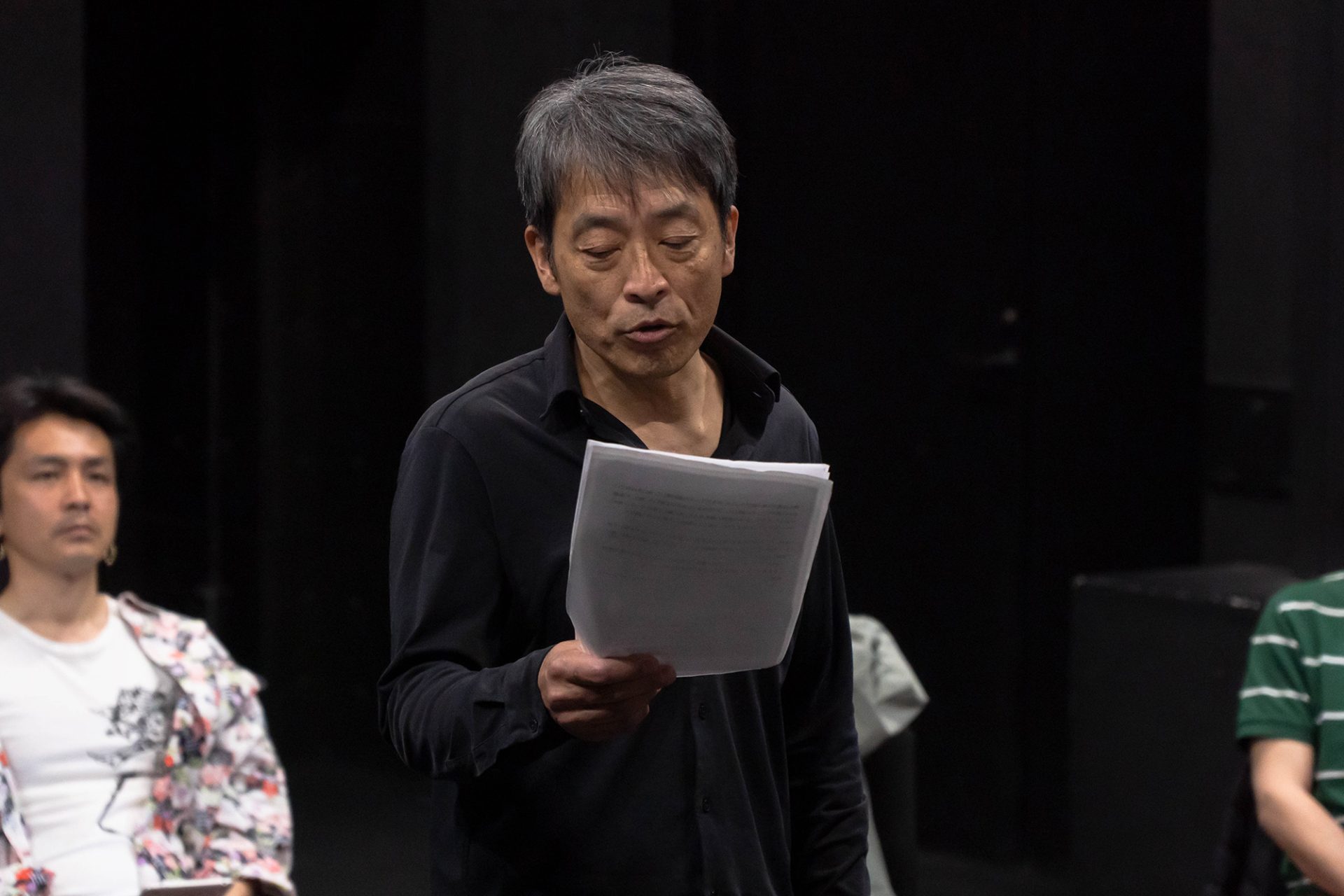

公演では、侵攻3日後の10月10日に書かれたものから2024年1月12日執筆のものまで、10の短編が時系列順で朗読された。構成は極めてシンプルで、舞台上に半円形に並んだ椅子に座った9名の出演者が、1人ずつ舞台中央に立ち、各自が受け持ったテキストを朗読する。スポットライトなどの照明や音響による演出はなく、約60分間、俳優が読み上げる声に耳を傾ける集中した時間が続く。

複数の若者たちの声で構成される2010年・2014年版の『ガザ・モノローグ』とは異なり、2023年版では、朗読された10編のうち8編が、アシュタール劇場のディレクターで俳優・劇作家のアリー・アブー・ヤースィーンというひとりの人物によって書かれている。また、「モノローグ」と冠しているが、「通話」による逼迫した状況の演劇的な再現、友人に宛てた手紙、本の詰まった書斎への親しげな呼びかけ、三人称の物語など文体は多様で、語り方にも技巧が凝らされている。

侵攻3日後に書かれた『どこを見ても死』で始まる朗読は、「緊急事態を告げる家族からの電話のやり取り」の演劇的再現によって、何が起きているのかわからない状況に突然投げ出された緊迫感を伝える。頭を撃たれた親戚の青年をケガ人だらけの病院で探し回り、「死に匂いがあることを初めて知る」体験。激しい爆撃音のなか、気が狂いそうな「恐ろしい静寂」に包まれ、「雑音に満ちた世界」に声を届けるために、抵抗の手段として書き続ける作家としての使命を綴る『ひどく静かな夜』。ギリシャ悲劇『アンティゴネ』を引き合いに出しつつ、肉親の遺体の埋葬という最後の尊厳さえイスラエル軍に奪われたことを静かに告発する『わが友ジャンへ』。かつてのささやかな日常の幸せを愛おしみつつ、感情が磨耗していく日々を綴る『戦争の長い時間』。人々が燃料にするため、持ち去られた書斎の本の著者たちに感謝と別れを告げる『わが書斎へ』。本が燃やされても、その言葉は心に刻まれているという台詞は、焚書を通じた言論統制が行なわれる近未来を描いたSF小説『華氏451度』(1953)で、口伝によって書物を後世に伝える抵抗集団「本の民(ブック・ピープル)」をも想起させる。

演劇人としての矜持がにじみ出るこうした内省的なモノローグとともに、別の書き手/視点による生々しい体験談も語られる。ガザ地区南部に避難する男が、はぐれた娘と奇跡的に再会するまでの過酷な道中を、三人称/一人称を巧みに交えて語る『ラマー』。避難先の家が爆撃された若い女性が、重傷を負った夫を連れて死と隣り合わせの逃避行を語る『ヒバ・ダーウードの証言』。

上述のように、急遽立ち上げられた企画のため、「演出家」は不在で、通し稽古もなく、朗読のトーンを統一せず、「どう読むか」はそれぞれの俳優に託せられた。そのため、俳優によって、テキストとの距離感や向き合い方にさまざまな温度差が生まれた。感情移入を排し、淡々と読む人。役に入り込み、朗々と読み上げる人。声に怒りと感情をみなぎらせる人。飄々とした普段の演技スタイルのままの人。特に印象に残ったのは、あるベテラン俳優が台本を持つ手が、緊張でずっと震えていたことだ。朗読を終えた後の表情は、重責から解放されたという放心状態だった。感情を込めて役に入り込むことに、俳優という職能の技量をつぎ込むこと。あえて感情移入を避けること。緊張感に嘘をつかないこと。「どれが正解か」ではなく、それぞれの俳優が「テキストと誠実に向き合う姿勢」そのものを見ることができて良かったと思う。

演劇の上演は原理的に「他者の書いたテキストを声に出す」作業である。その根幹にどう向き合うかが、演出の色をつけない朗読会だからこそ、クリアに浮かび上がった。一方、「直近に書かれた生々しい言葉」といっても、「翻訳」という媒介と時間を経なければ私たちには届かない。そのことを改めて体感させるのが、開演前に流れていたアラビア語の音声だ(テキストの執筆者たちがビデオメッセージやSNSに投稿した音声だが、その「意味の不透明さ」は「他者との距離感」を音声的に実感させる)。

また、テキストの中で「違和感」を感じたのが、「死亡」「死者○名」ではなく、すべて「殉死」「殉教者○名」という宗教色の強い単語が使われていた点だ。日本のニュースではありえない言葉遣いは、「ニュートラルにせず、宗教性の強い言葉を尊重して残した」という翻訳者の意思を伝える。一方、そこには、宗教とナショナリズムが結びつき、「死んで(こそ)神に救われる」という強固なロジックも感じる。

本朗読会は、『ガザ・モノローグ』というタイトルに込められた皮肉と希望を同時に感じさせるものだった。「ガザの声は宛先を欠いたモノローグでしかない」、つまり「どれだけ声を上げても、イスラエル寄りの欧米中心の国際情勢はガザの声を聞こうとしない」という皮肉。他方で、「書かれた言葉」はモノローグでしかなくとも、「俳優が声に出して読む」ことで、俳優自身とテキストとの内的対話が生まれ、向き合い方の振幅がさらにテキストと観客との対話を促していく。もちろん、SNSには当事者たちの生の発信があふれているが、(自動翻訳があるとはいえ)まず言語の問題があり、映像の情報量の多さや直接さは、むしろ目を背けてシャットダウンしてしまいがちだ。

最後に、こうした企画が、民間の小劇場でなされた意義について述べたい。公立施設の場合、決められた年度予算の枠組みでフレキシブルな開催は難しいことに加え、「政治的だ」というクレームを恐れて自主規制してしまうかもしれない。実際には「パレスチナ擁護はユダヤ人差別だ」とする上演反対デモや電凸は押しかけなかった。だが、特にホロコーストの歴史への反省からイスラエルとの連帯を示してきたドイツでは、反ユダヤ主義に結びつく危惧からパレスチナ支援デモが禁止され、文化人への抑圧や分断が強まるように、「上演」さえ危うい国もある。イスラエル擁護デモも、逆に反戦デモも劇場には来ず、上演が滞りなく行なわれたことは、良くも悪くも日本の「政治的無関心さ」の現われでもある。もちろん、デモの一貫として路上公演というやり方もあるが、賛同して参加した俳優や集中して聞きたい観客を守るため、小劇場という「閉じた場所」だからこそ果たせる役割がある。

『ガザ・モノローグ』朗読会 @THEATRE E9 KYOTO

★1──2010年、2014年、2023年の各モノローグ集は「The Gaza Mono-Logues」のサイトにまとめられている。https://www.gazamonologues.com/copy-of-team

★2──東京の2会場での公演は次のURLでアーカイブが視聴できる。サブテレニアンプロデュース リーディング公演「ガザモノローグ2023」(2024年2月18日、サブテレニアン)https://www.youtube.com/watch?v=-RD5ZKQaqUY、「公開講演会『ガザ・モノローグ』朗読:パレスチナの声なき声に」(2024年2月24日、立教大学)https://www.youtube.com/watch?v=Z21SfcWtb8w

鑑賞日:2024/04/06(土)