会期:2024/03/12~2024/05/12

会場:国立西洋美術館[東京都]

公式サイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2023revisiting.html

国立西洋美術館初の現代美術展。世代も制作テーマも多様な21組の現代アーティストを召喚し、コレクションとの対話を通して、自館のあり方の相対化を目論む意欲的な企画展だ。タイトルは、美術館という西洋近代の制度が誕生した18世紀末に、ドイツの作家ノヴァーリスが記した「展示室は未来の世界が眠る部屋である」という言葉を参照している。

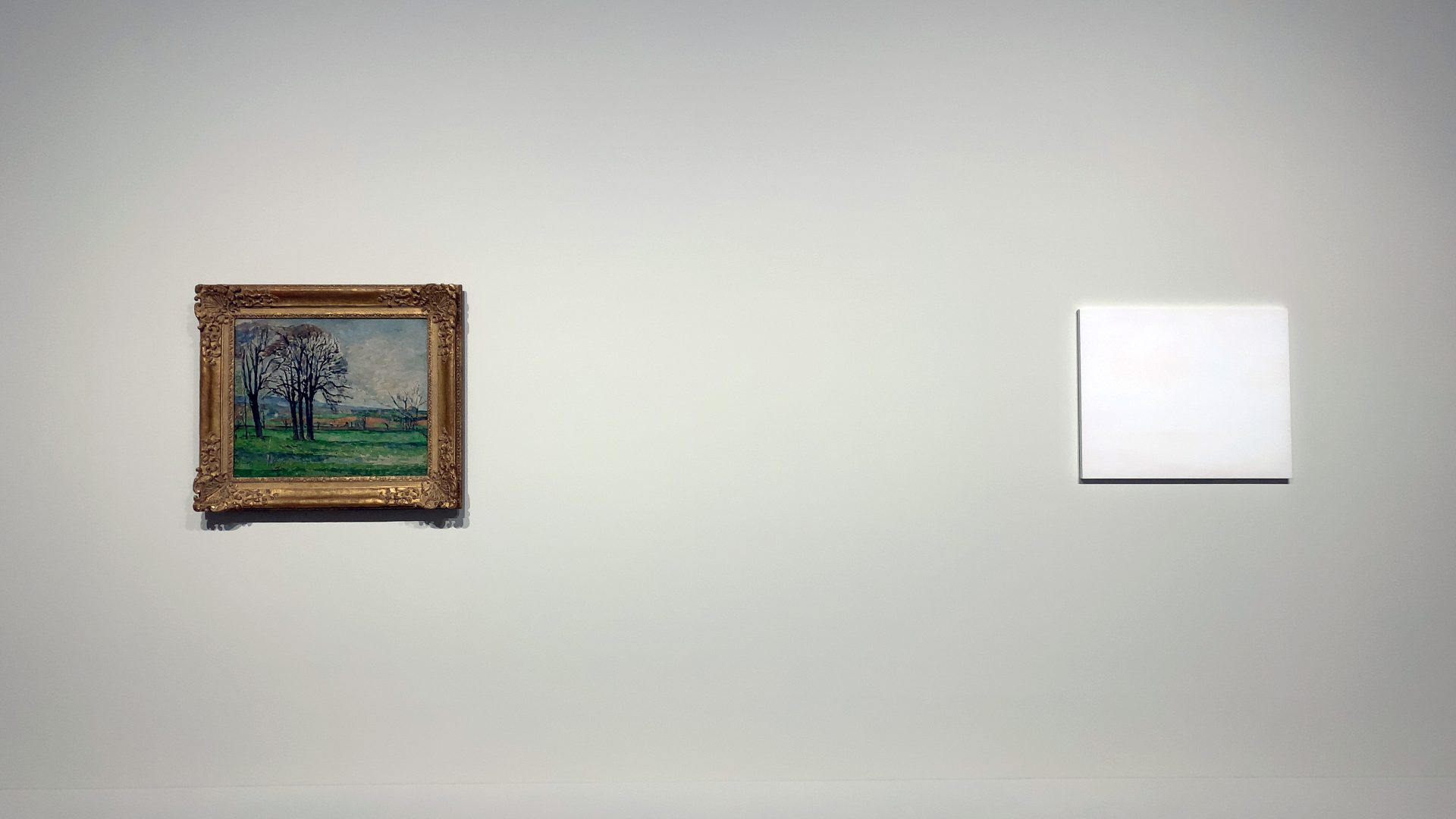

展示は基本的に、コレクションから1点もしくは複数点を選び、自作と対応させる構成をとる。例えば、内藤礼はセザンヌの風景画と少し距離を置いて、同一サイズの白いキャンバスを並置。一見なにも描かれていないようだが、時間をかけて見つめると、表面のわずかな着彩が感知できる。「画家が対象を、鑑賞者が絵画を、それぞれが眼差しに費やした時間が絵画に内包されていること」をミニマルな手法で浮かび上がらせ、「知覚と時間」という点でセザンヌと再接続される。また、西洋近代美術批評を手がける松浦寿夫も、自身が影響を受けたセザンヌやモーリス・ドニの絵画と自作の抽象画を並置した。壊れた日用品を透ける布で包み、破損部分に絹糸で刺繍することで、「修復」と「傷の記憶や痕跡自体の保存」を両立させる竹村京は、大きな破損状態のまま保存措置を施されたモネの絵画の前に、失われた部分を補うように刺繍を施した布の作品を展示した。

左:ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》(1885-86) 右:内藤礼《color beginning》(2022-23)[撮影:artscape編集部]

左:ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》(1885-86) 右:内藤礼《color beginning》(2022-23)[撮影:artscape編集部]

手前:竹村京《修復されたC.M.の1916年の睡蓮》(2023-24) 奥:クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》(1916)[撮影:artscape編集部]

手前:竹村京《修復されたC.M.の1916年の睡蓮》(2023-24) 奥:クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》(1916)[撮影:artscape編集部]

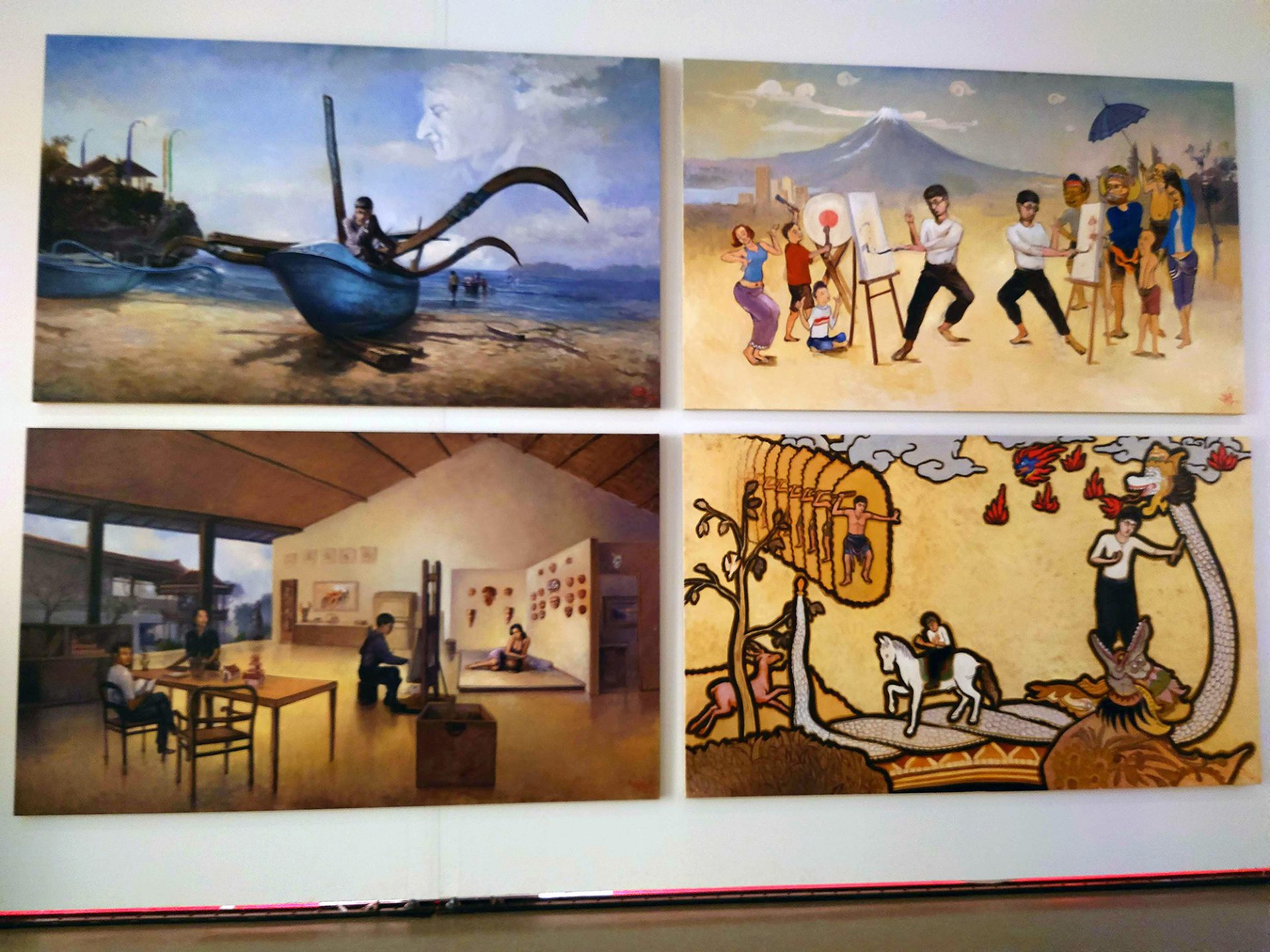

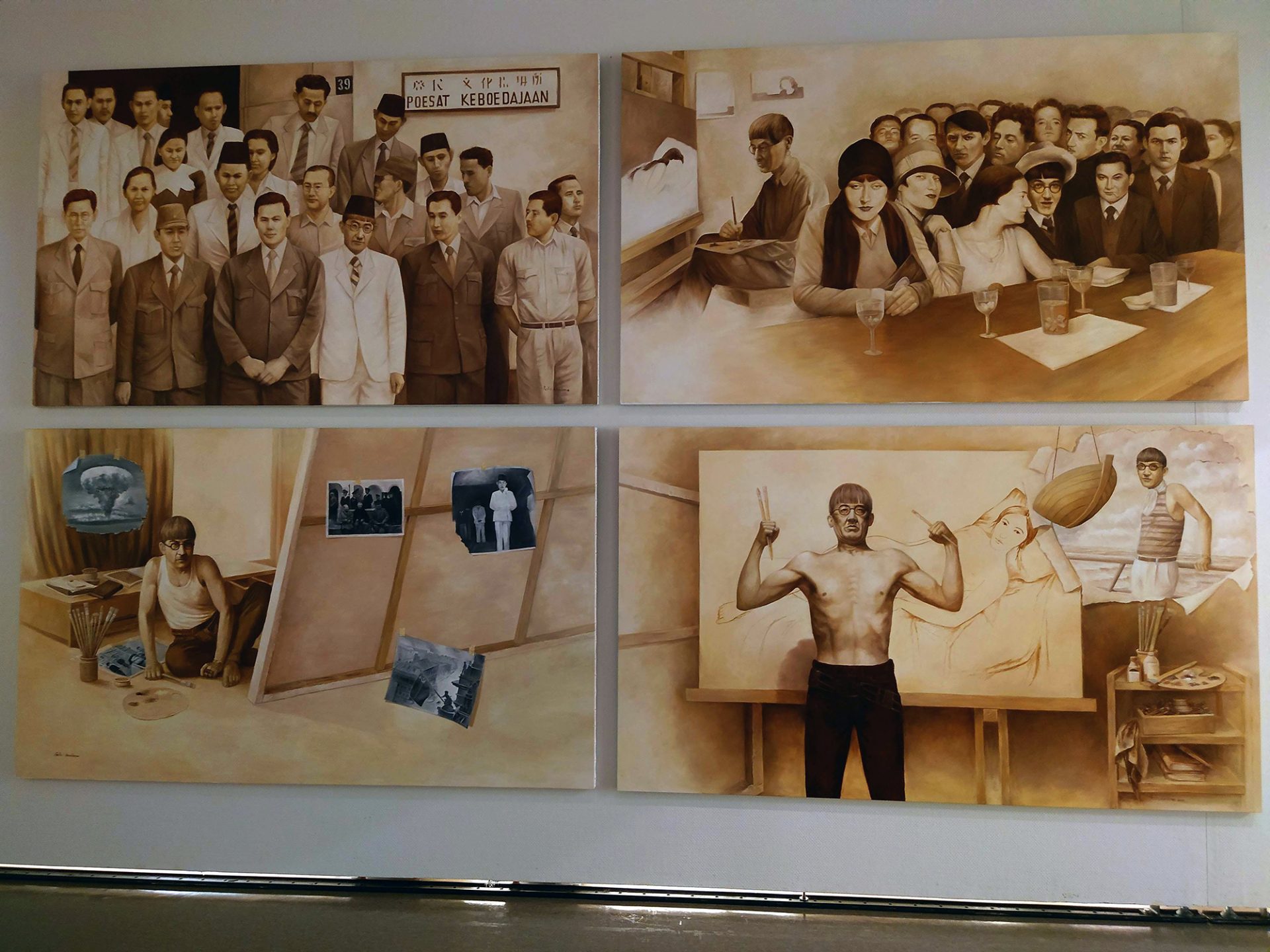

一方、「西洋近代モダニズム」という枠組みをユーモラスにずらしながら、批評の矛先を「日本の美術」へと向けるのが、小沢剛の《帰ってきたペインターF》。「もし、藤田嗣治が、戦前と、戦争画責任を問われて画壇を追われた戦後に、パリではなくバリ(島)に行っていたら?」という架空の歴史を映像と絵画で提示する。本作は単なる言葉遊びに留まらない射程をもつ。「ペインターFの偉業」を称える壁画のような大画面には、バリの儀式用の仮面を壁一面に掛けた「スタジオ内の仮設セット」の中で、なまめかしいポーズをとる女性モデルを描く姿が入れ子状に描かれる。南洋のタヒチ(フランス領ポリネシア)に渡って現地女性(のヌード)を多く描いたゴーギャンを想起させる図だ。

小沢剛《帰って来たペインターF》より(2015)[筆者撮影]

小沢剛《帰って来たペインターF》より(2015)[筆者撮影]

また、インドネシア人や軍服の日本人と「ペインターF」が並ぶ「戦前のモノクロ集合写真」に擬態して描いた絵のなかには、「啓民文化指導所(Poesat Keboedajaan)」という看板が掲げられている。これは、1943年、占領下のインドネシアに日本軍が設立した文化施設であり、文学、演劇、映画、美術などの分野で現地住民への宣撫活動を行なった。パラレルな架空の歴史だが、藤田が「西洋」ではなくバリ島に渡っていたとしても、戦争画とは別の形で文化人の戦争協力を担っていたであろうことを示す。さらに本展では、エコール・ド・パリ時代の藤田が、金箔地に花鳥という日本画の形式で描いたモダンな女性像が並置されることで、オリエンタリズムの(再)生産とジェンダーの問題を、植民地支配という射程から複合的に問う批評空間が立ち上がる。

小沢剛《帰って来たペインターF》より(2015)[筆者撮影]

小沢剛《帰って来たペインターF》より(2015)[筆者撮影]

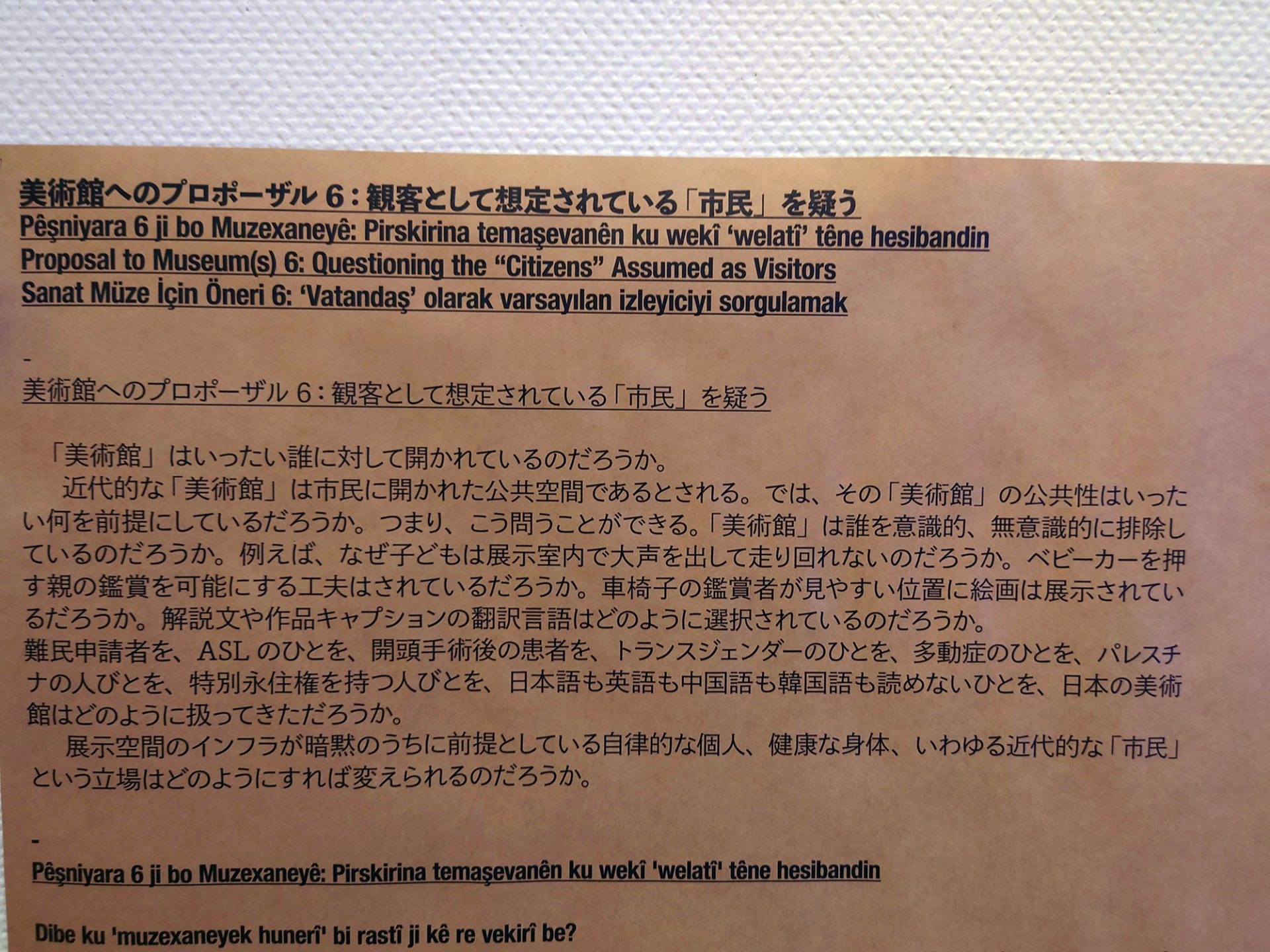

一方、「美術館へのプロポーザル」を記したテキストという形で、「美術館が何を排除してきたか」を問うのが田中功起。子どもや車椅子ユーザーの目線に合わせ、あえて低い位置にテキストを掲示することで、「成人の健常者」を標準とする制度設計の前提化を問い直す。「美術館において排除・周縁化されてきた存在の可視化」という問題提起は、続く鷹野隆大、ミヤギフトシ、遠藤麻衣によってクィアという視座へと継承・変奏されていく。

田中功起《いくつかの提案:美術館のインフラストラクチャー》(2024)[筆者撮影]

田中功起《いくつかの提案:美術館のインフラストラクチャー》(2024)[筆者撮影]

鷹野は、クールベの横たわる裸婦像と、ほぼ左右反転させた構図で極端に肥満した中年男性がベッドに横たわる写真作品「ヨコたわるラフ」を鏡合わせのように対置。西洋美術における異性愛男性の眼差しの中心性をずらしつつ、「ゲイ男性の視線の回復」と「若く筋肉質という男性の身体像の規範に対する批判」を両立させる。本展では、IKEAの家具をショールームのように展示空間に配置し、実物の「ベッド」と二重化させて展示した。「スタイリッシュな北欧デザイン」への憧れを廉価に叶えてくれるIKEAの家具に囲まれた室内には、お手軽な「ミュージアムグッズ」とともに、西洋の名画が「インテリアアート」として飾られる。名画のもつ権威を(自作もろとも)大衆性へと引きずり下ろすと同時に、「空白のベッドには、誰の、どのような身体が横たわるのか」と見る者に問う。また、ミヤギと遠藤は、それぞれ異性愛や異種交配の主題を描いたシャセリオーとムンクの絵画を、クィアな物語として想像的/創造的に読み替えた。

左:ギュスターヴ・クールベ《眠れる裸婦》(1858) 右:鷹野隆大《KIKUO(1999.09.17.Lbw.#16)「ヨコたわるラフ」シリーズより》(1999)[筆者撮影]

左:ギュスターヴ・クールベ《眠れる裸婦》(1858) 右:鷹野隆大《KIKUO(1999.09.17.Lbw.#16)「ヨコたわるラフ」シリーズより》(1999)[筆者撮影]

そして、美術館が位置する上野公園自体が「排除」と無関係ではないことを、圧倒的な熱量で突きつけるのが、弓指寛治の絵画群だ。弓指は、本展を企画した学芸員の新藤淳から提案を受け、上野と同じく路上生活者が多く暮らす近隣の山谷地区に約1年間通い、彼らの言葉を聞き取りながら、日々の情景やライフヒストリーを絵画化した。山谷地区は、高度経済成長期に土木建築業の日雇い労働者が集った街であり、支援団体や訪問看護ステーションの人々に同行する弓指の目を通して、高齢化と貧困という課題の二重化が見えてくる。

弓指寛治《You are Precious to me》(2023-24)より[筆者撮影]

弓指寛治《You are Precious to me》(2023-24)より[筆者撮影]

注目したいのは、テーマ設定ごとに章立てで構成される本展のなかで、弓指の展示が「幕間劇」という特異な位置を与えられ、「コレクションとの対応」がないことだ。路上生活者という、美術館および上野公園から排除されてきた存在を扱った弓指の展示には、「呼応する作品」が「美術館の中」にはないという態度表明ととれる。だが、弓指の展示空間の一角に、ギャンブル依存症の高齢者が作った「紙人形のコレクション」が陳列されていることに注目したい。漫画のキャラやゆるキャラを色紙をセロハンテープで固めて作ったものだが、「むしろ、対応すべきコレクションは美術館の外に(も)ある」という声が聴こえてくる。

弓指寛治《You are Precious to me》(2023-24)より[筆者撮影]

弓指寛治《You are Precious to me》(2023-24)より[筆者撮影]

後編では、「西洋」美術館という制度や基盤そのものに対する批評を作品化した、小田原のどかと飯山由貴を取り上げつつ、本展がどこまで美術館自身を相対化できたのかを考えたい。

(後編[5月28日公開予定]へ続く)

鑑賞日:2024/04/11(木)