能登半島地震による被災を受け、展覧会の中止や予定変更を余儀なくされた金沢21世紀美術館。今回からご執筆いただくのは同館に所属し、建築を専門とするキュレーター本橋仁氏である。氏は、七尾市の建築家である岡田翔太郎氏、またデジタル技術で建築の民主化をすすめるVUILD株式会社とともに、「一本杉復興マルシェ」の一環で地域の祭事に関連したイベント企画に携わられた。今回の記事では、このイベントが地域的な“出来事”として立ち上がるに至った経緯や、そこに込められたローカルな文脈を通して、能登の復興について氏の考えを詳述していただいた。(artscape編集部)

果たして「イベント」だったのかなぁ……とまだ夢ごこち。5月5日の七尾一本杉通りでの「ちびでか山」のイベントで受けた高揚感は、たしかに祭のそれと同じだった。

今年のゴールデンウィーク。私は能登の七尾一本杉通りでイベントに協力していた。名は「ちびでか山」といって、能登を代表するお祭りである青柏祭の曳山、通称「でか山」を五分の一のサイズで制作したチビだ。でか山のチビなんだけど、実際には私よりは背丈は高くて、2メートルを超える。要は、チビの親がデカすぎるんだ。本来の「でか山」は、なんと高さ12メートルの高身長で、実にビル5階建てくらいある。陸上生物の限界ともいわれる恐竜アルゼンチノサウルスの体高が8メートル、世界のKOMATSU、小松製作所による最大のダンプトラックも全高8メートルらしいので、ジュラ紀だろうが現代だろうが、でか山がダントツでかい。ちなみに江戸時代には18メートルのでか山もあったとかで、聞くだけで途方にくれる。この祭にかける町の方々のエネルギーは推して知るべしといったところだろう。

しかし、このお祭りも1月1日に発生した能登半島地震の影響を受け、直後に中止が決まった。こうしたなか、震災の一ヶ月後からはじまった一本杉復興マルシェで、このちびでか山を製作することになり、本来のお祭りの日である5月5日に、子どもたちと一緒に曳き廻した。復興マルシェの盛り上がりとの相乗効果もあり、いくつものメディアに取り上げられた。地方ニュースのアナウンサーはこう語った。

「七尾市の『青柏祭』は、『でか山』と呼ばれる巨大な山車が練り歩く『曳山行事』が最大の呼び物ですが、地震で道路がひび割れるなどした影響で取りやめとなりました。5日は、こどもの日にあわせて、子どもたちに伝統の祭りの雰囲気を少しでも味わってもらいたいと、地元の有志らが「でか山」の代わりに小さな山車を製作しイベントを開きました」

「伝統の『青柏祭』 子どもたちが小さな山車で練り歩く 七尾市」NHKウェブサイトの石川のニュースより

「イベント」と報じられているように、たしかに形の上ではマルシェのひとつの呼び物であった。ただ、構想から準備、そして実施にいたる一連のプロセスには、でか山という12メートルもの山車に集う人たちの営みが投影されていて、どうも一日限りのイベントというだけでは割り切れない感覚を呼び起こされた。そして、能登の復興のあり方について自分なりに考える良い機会を与えてくれた。構想から実現まで、1ヶ月。協力者として関わる機会を与えていただいた御礼に「ちびでか山縁起」をここに、記録しておきたい。

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

でか山[撮影:山田康太]

でか山[撮影:山田康太]

1月1日:きっかけは無論、地震

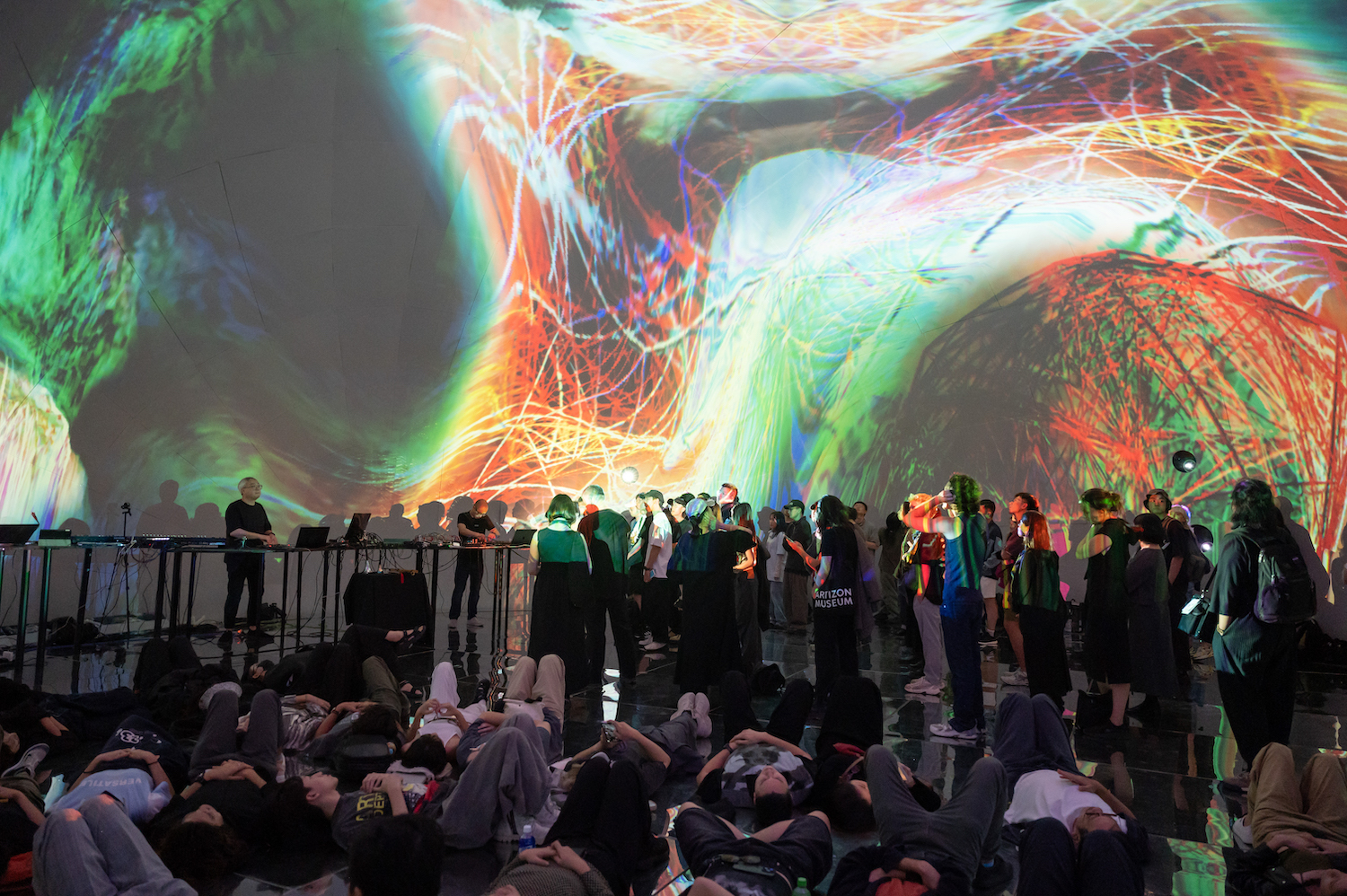

私の所属する金沢21世紀美術館では、2023年10月から2024年3月までを会期として「DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット)──つぎのインターフェースへ」という展覧会を開催していた。私もこの展覧会にキュレーターの一人として関わっていた。私の専門が建築史ということもあるが、DX(デジタル・トランスフォーメーション)のこの時代、いかに住まいへの創造性に変化がもたらされてきたのかを展示するのがお役目だった。そこで声をかけたのが秋吉浩気さん(VUILD株式会社)だった。「建築の民主化」を謳う彼のポリシーには、私自身、石山修武氏のオープンテックや、吉阪隆正氏の「これは聖なる仕事だ。 全員でかかれ。」という言葉に刺激をうけた大学時代の心持ちにもつながるようで、以前から共感していたからだ。とはいえVUILDもアーティストではないので、展示では彼らがすでに展開しているサービスや技術をアッセンブルし、インスタレーションとして作り上げることとなった。「わどわーど──ことばでつくるせかい」と名付けたこの展示は、AIと、VUILDが代理販売するCNCルーター(木を切削する機械)「ShopBot」を掛け合わせたものであった。作りたいものを、マイクに向かって声で吹き込むとAIが形を考えてくれる。さらにそれが、ShopBotで加工できるデータとしても同時に出力される。そのうえで週末には展示参加者の学生がShopBotを操り、実際に来場者の言葉を形として製作するというものであった。「マッシュルームみたいな椅子」「アボカドみたいな棚」となんでもかんでも、お題を出しさえすればAIは無理くりにも形にしてくれるのだ。

展示も無事に始まり、会期のちょうど折り返すころ、1月1日に能登半島地震が起きる。

「わどわーど──ことばでつくるせかい」[撮影:森田兼次]

「わどわーど──ことばでつくるせかい」[撮影:森田兼次]

1月15日:ShopBotを使って何かできないかなぁ?

地震の影響で金沢21世紀美術館も天井に大きな被害が出た。それが原因でこのDXPも展示が中止され、また作品を会場内から搬出することとなった。もともとShopBotは、この展覧会のために借用していたものであったため、VUILDと撤収の打ち合わせを進めていた。そうした段取りのさなか、震災後2週間ほど経ったころ、「このままShopBotを返してしまっていいのだろうか?」「この地震に対して有効に使う方法はないだろうか?」とみなで話し始めるようになる。もともと、1月以後もワークショップを予定していたため、美術館としても活用できる予算が少しはあった。そうして石川の美術館である21美から、できることを発信していきたいという気持ちがチーム全体で高まっていった。

でも、「被災地ではなにが必要か?」という問いへの答えが見つからない。ShopBotはあっても、能登に暮らす方々にはいまなにが必要かというイメージがさっぱり沸かないのである。頭を突き合わせて考えるも、あえなく時間オーバー。ひとまず、「2月と3月には、なにかしようね」という曖昧なスケジュールだけを決めてその場は解散せざるを得なかった。

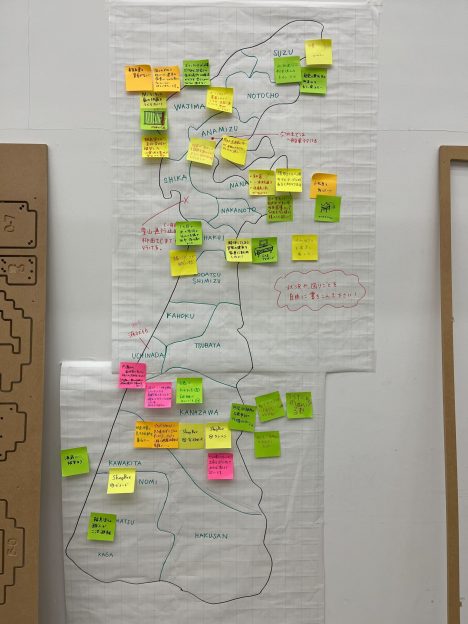

「なにか」の決行予定日は、2月23日・24日とだけ決めた。その日付が迫った2月8日にVUILDの沼田汐里さんから送られてきた提案は意外だったけれど、堅実なものだった。「困りごとをきく」というイベントはどうかという趣旨の提案だった。私の頭には、いかにShopBotを使うかという問題しか浮かんでおらず、そんな融通の効かない頭では思いつけない発想だった。たしかになにかをするなら、まず話を聞けばよいのだった。単純ではありつつも、それが結果的に七尾への活動につながっていく。

2月23日・24日:一本杉の復興マルシェを手伝ってもらえませんか?

そして2月23日・24日に金沢21世紀美術館で「被災地のことばをかたちに ~困りごとを解決する家具や道具をかたちにするお手伝いをします。」を開催するに至った。ただ不安は大きかった。そもそも、お悩み相談なんて企画に、どこまで人が来てくれるのだろう……。また能登で困っている方は、金沢まで来てる場合じゃないよなと(実際、オンライン相談窓口も設置した)。しかし蓋を開けてみれば、そんな不安を覆すように多くの来場者があった。もちろん、多くは観光で金沢を訪れる方々ではあったが、中には能登から、このイベントを目指して来てくださる方もいた。場をひらけばそこに訪れる人から、たくさんの能登の話を聞くことができ、一緒に悩むこともできた。そうした場の必要性を、このときに感じるにいたった。そして、そのなかの一人が、七尾から訪ねてくださった、一本杉通りに事務所を構える建築家の岡田翔太郎さんだった。

岡田さんから一本杉復興マルシェの話しと、震災後1ヶ月で開催した初回のマルシェは盛り上がった一方で、自前で準備できる什器が無いこと、近隣地域から借りている状況であるという話しを聞くにいたる。その什器づくりのために、ShopBotを使って支援を受けられないかという具体的な相談は、私たちにとっても願ったりであった。じつは、美術館には提供できる椅子の余剰材料があったからだ。DXPの展覧会では、VUILDとの椅子づくりワークショップの開催を予定していて、コクヨ株式会社から提供をうけたスツールの脚と、また金沢で産出された杉材の座面天板の材料を持っていた。しかし、2024年に2回程度実施する予定だったワークショップ分の材料がそのままとなっていたのである。そこで、まずは椅子を提供することで、双方のニーズも合致し、3月30日・31日と椅子づくりのワークショップを開催する運びとなったのであった。このワークショップでは、座面の裏側に能登への応援メッセージを書いてもらうなど、金沢でできる能登への支援ということもあり、市内からこのワークショップを目指して、入場を制限しないといけないほどに人が押し寄せてくれた。

ここまでの活動は2023年度事業の枠組みで行なわれてきた。そのため次年度の活動資金を得るべく、被災地への文化支援を目的とした小笠原敏晶記念財団の助成金申請を行なった。これが幸いにも採択され、背中を押された気がした。そして、次のステップを目指そうとするなか、岡田さんがもってきたのが「でか山」の図面であった。

2月23日・24日に開催したワークショップの様子[撮影:沼田小春]

2月23日・24日に開催したワークショップの様子[撮影:沼田小春]

3月30日・31日に開催したワークショップの様子[撮影:沼田汐里]

3月30日・31日に開催したワークショップの様子[撮影:黒部駿人]

3月30日・31日に開催したワークショップの様子[撮影:黒部駿人]

3月31日:ちびでか山ってどうですか?

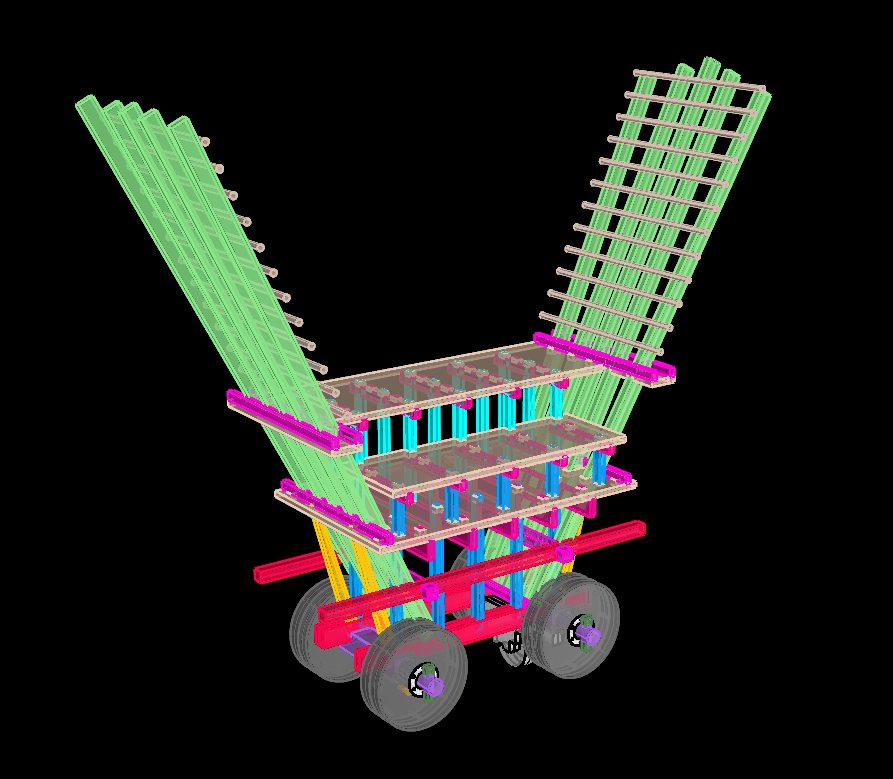

つぎに作る什器はどうしようかと話し合う場に、岡田さんが携えてきたのが「でか山」の図面だった。その図面は、岡田さんがかつて学生時代にでか山をテーマにした卒業計画の際に引いた図面とのこと。でか山をモチーフに、屋台のような什器「ちびでか山」を作るというアイディアが、こうして立ち現われていく。せっかくだからと本来の青柏祭の会期にも重なる、5月5日の開催に間に合わようと、タイトなスケジュールが組まれた。この時点で、残り1ヶ月。作りやすさ重視でパネルを組み合わせて、フォルムだけをでか山にするのがいいかなという話しで、会議を終えた。

パネル構法でフォルムだけ──のはずだった。

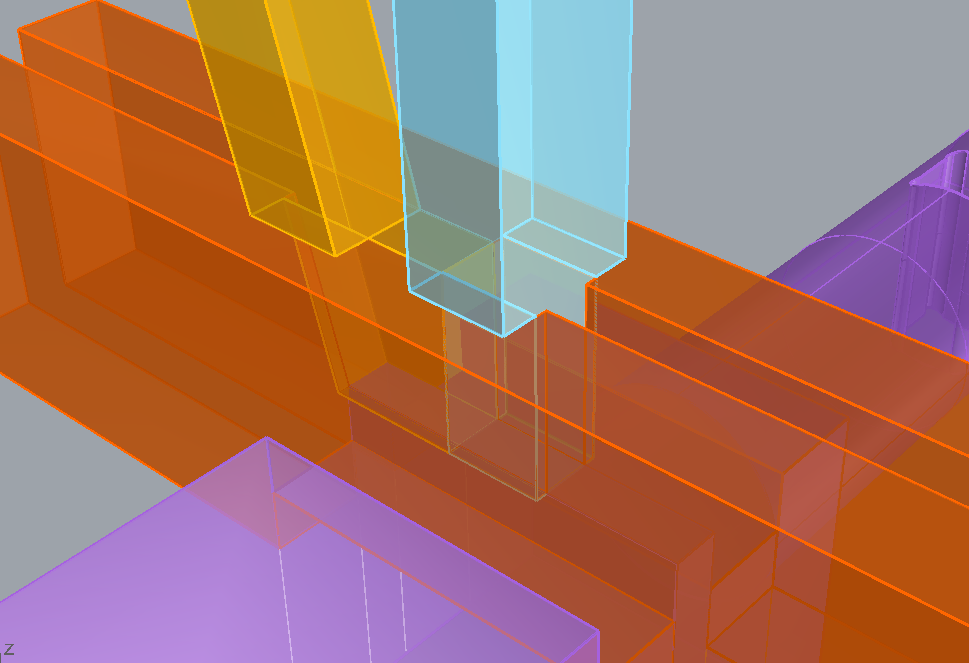

プロジェクトは、岡田翔太郎さんを中心に、VUILD Place LABの沼田さん、さらに構造家の三崎洋輔さん(株式会社EQSD)、それに学生として富山大学の重山隼人さんと石川高専の門田啓矢さんを交えながら準備が進められていった。神奈川や能登、富山と場所や組織をまたぐチームが、ZOOMとメッセンジャーとで活発な議論を交わしながらプロジェクトを進めていくなか、使い勝手にやや癖がある歴史学を専門とする私はもはやこの時点で傍観者であった。すごいスピードで専門家同士の会話がスレッド上に流れていく。日々、更新されていく設計。ふとチャットから目を離した隙に、パネルで形だけと言っていたはずが、構造もまたどんどんとでか山に近づいていくではないか! 岡田さんが描いた図面を、VUILD側が3次元CADで施工可能なものにしていく。そして、三崎さんが構造設計を指導していく。ほぼ3週間の設計でブラッシュアップされた結果、構造まで、でか山を踏襲するものとなっていく。そして材料の切り出しが、金沢美術工芸大学で谷口俊平さんの協力のもと行なわれるに至った。

3月31日に、ちびでか山の構想が生み出されてから、能登まで搬送されたが4月26日。3週間ちょっとの、超スピード設計・切り出しは、VUILDのShopBotだからこそなしえたのだろう。ShopBotを使ったスピード感のある能登支援が、こうして思いもよらない形で実現できることになった。

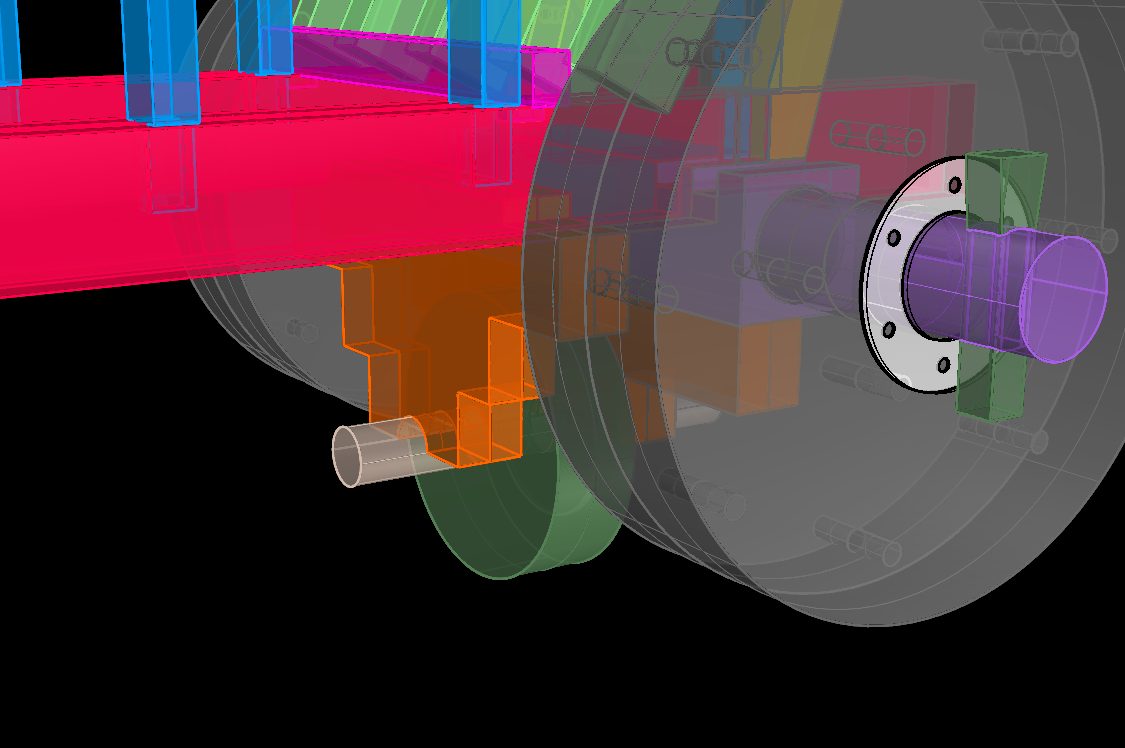

ちびでか山の検討中のモデル[提供:VUILD株式会社]

ちびでか山の検討中のモデル[提供:VUILD株式会社]

ちびでか山の検討中のモデル、仕口もすべてCNCルーターで切削[提供:VUILD株式会社]

ちびでか山の検討中のモデル、仕口もすべてCNCルーターで切削[提供:VUILD株式会社]

でか山の見どころ、辻回しに必要な地車(じぐるま)も再現[提供:VUILD株式会社]

でか山の見どころ、辻回しに必要な地車(じぐるま)も再現[提供:VUILD株式会社]

でか山の構造[撮影:岡田翔太郎]

でか山の構造[撮影:岡田翔太郎]

でか山の構造[撮影:岡田翔太郎]

縄、冗長性が生みだした共同

能登に運び込まれた翌日の4月27日、いよいよ仮組みを行なうこととなった。私も七尾に向かい、非力な力でお手伝い。実際に曳き回すとなれば、構造的な強度が求められる。この時点で、構造家の三崎さんとは、仮組みした状況を共有し、補強材を入れる箇所を検討するという段取りで進められていた。どこに補強を入れビス止めするか……。そんなことを考えていた私たちに、さらなる悪魔の囁きが。いや、囁きというよりもガハハと快活な声でアドバイスをくださったのは、森山明能さんであった。

今回の企画に際して、地域の協力を取りつけるにあたって親身に協働してくださったのが森山さんであった。その森山さんから言われたのが、もっと材料と材料とのあいだに遊びを作ることであった。車なのに、それじゃグラグラじゃんと思うかもしれないが、じつは本物のでか山も、材料の一つひとつを荒縄とロープ(かつては藤ヅルが使われていたという!)で縛り上げることで全体としての強度を高めていくのだという。ここでいう強度とは剛性が高いという意味ではない。縄で結束された構造の「靭やかさ」。その靭やかさがあってこそ、道の凹凸も吸収できる柔軟性を兼ね備えたでか山になっているのだろう。

理屈はわかれど、縛るにも技術がいる。そこで実際にでか山に携わってきた方々が、5月5日までの1週間をかけ、今回は麻縄を使って縛り上げてくださることになったのだ。縄でしばるという冗長性に富む構造が生み出したのは、靭やかな構造だけでなく、それぞれの得意分野でつながるという共同性でもあった。パネル構造ではなく、でか山に近い構造を取ることで、いつもの技が発揮される機会が生まれ、地域の方々を巻き込むことができたのだろう。この作業中、様々な方々が、通りかかるたびに笑顔になってくれたのが印象的だった。でか山という祭りがいかに、この地域において重要な祭りであるかをひしひしと感じさせる時間であった。

麻縄で縛られる部材[撮影:三崎洋輔]

麻縄で縛られる部材[撮影:三崎洋輔]

麻縄で縛られる部材[撮影:三崎洋輔]

麻縄で縛られる部材[撮影:三崎洋輔]

縄がはりめぐらされ、靭やかな構造をつくる[撮影:三崎洋輔]

縄がはりめぐらされ、靭やかな構造をつくる[撮影:三崎洋輔]

5月5日:子供に曳かれて、一本杉

むかえた5月5日。「もう夏かよ」と思うような晴天のなか、いよいよ、ちびでか山がお披露目されることとなった。でか山とおなじように、飾られた五色の幕が晴天によく映える。この幕も石川県の繊維メーカー・小松マテーレ社から協賛してもらったものであった。そして巡行に際しては、冒頭に岡田さんが声をかけて協力を得た、木遣と七尾まだら(七尾の重要な祝儀歌)が披露された。そして、「エンヤー」の掛け声とともに、同じく事前に手を回してくれていた太鼓と鐘の音で鼓舞されながら、マルシェの会場から一本杉通りへと曳かれていった。

岡田さんとVUILDの沼田さんとを中心に進められた、屋台づくりを端緒として始まったちびでか山。1ヶ月という短い制作期間だからこそ、「エンヤー」で、多くの人を巻き込むような勢いを生んだのかもしれない。あくまでこれはイベントであり、祭礼とは決してなりえないのだが、みな確信犯的に本来の祭りをそこにダブらせて、でか山の幻影をみるような時間にも感じた。子どもたちの声も響き渡るなか、私は幸せな時間を過ごすことができた。

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

震災と祭、縦のコミュニティがつくるレジリエンス

祭の役割や効用は、宗教的にも民俗学的にも、さまざま語られるところであるが、機能的な観点から確からしいと思えることがある。それは、コミュニティの縦の関係を良くも悪くも繋ぎ止める効果があることだ。年齢の異なる人間同士が、祭りを執り行なうなかで半ば強制的に縦につながっていく。村のそうした構造がもつ、ときにウェットな関係性は、現代のドライな社会とのあいだに齟齬をきたすことも多い。その是非を問い続けることも重要だが、今回のプロジェクトで感じたこととして、祭を通じてつながった縦の関係による地域のレジリエンスは、能登の復興にとって有効でもあるだろう。

いま、能登半島は二次避難から人が戻らないという大きな課題を抱えていると聞く。戻るにしても、まだインフラが復旧していなかったり、あるいは生業再建の目処がたたなかったりすることで、地域に戻るという選択肢が現実的ではない状況にある方々も多い。こうしたやむをえない状況が続くなか、例えば仕事を変えて地域との新たな繋がりが生まれてくれば、避難から定住へとシフトしていくかもしれない。そのときに能登はどうなっていくのだろうか。まだ言葉にするには時期尚早かもしれないが、不安な気持ちも感じる。

祭がもたらす一年の周期。その日を逃せば、さらに一年後にしか再会は叶わない。この祭というシステムに、一度でも乗り遅れれば、縦につながった地域コミュニティの紐帯は揺さぶりをかけられてしまう。そうした危機を、東日本大震災でも、先のパンデミックでも、私たちは経験してきた。いま能登に課されている課題のひとつである過疎は、震災前から問題になってはいたものの、地震によってなおのこと顕在化されることとなった。集落そのもの存亡とは、ひいてはそれぞれの集落がもっていた歴史と文化が失われてしまうことへの危惧にもつながる。あたかも住まれなくなった空き家が、急に寂れてしまうかのようだ。集落にとっても同様に、空気を通すことが重要なのかもしれない。たとえ絶えざる換気が難しくなったとしても、ときには窓を開けて空気を取り込むこと。いまできることは、そうした時折の空気の入れ替えに似たなにかなのかもしれない。

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

ちびでか山[撮影:黒部駿人]

でか山[撮影:山田康太]

でか山[撮影:山田康太]

開催概要

今回のイベントは「一本杉復興マルシェ」の一環で以下の内容で開催された。

開催日時:令和6年5月5日(日)11:00~14:00

開催場所:一本杉通り・花嫁のれん館

実施内容:企画①ちびでか山づくり

企画②みんなでちびでか山を曳こう

主催:岡田建築事務所、VUILD株式会社、学生有志

共催:一本杉通り振興会

協力:小松マテーレ株式会社、(でか山保存会)、本橋仁(建築史家)、三崎洋輔(構造家)、谷口俊平(金沢美術工芸大学)

本企画は公益財団法人小笠原敏晶記念財団の助成を受けて活動を行なった。