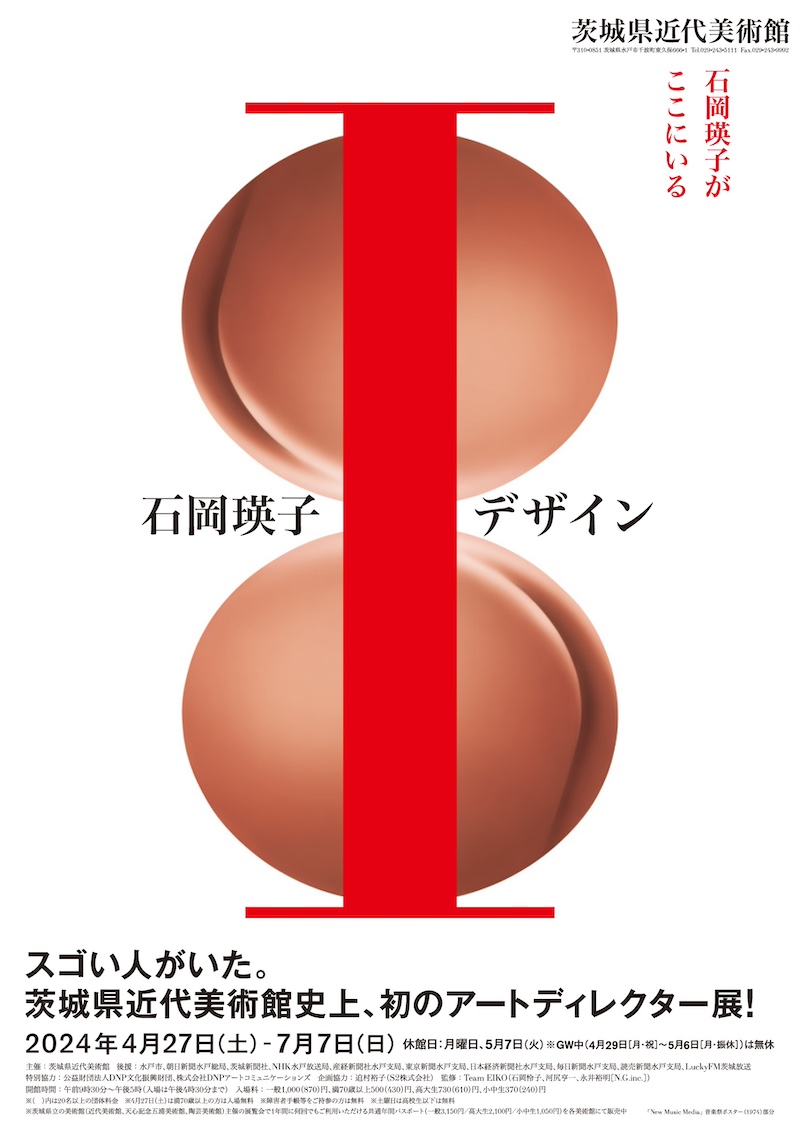

2023年から25年にかけて、国際的なデザイナー/アートディレクターである石岡瑛子を回顧する展覧会が全国5館(北九州市立美術館、茨城県近代美術館、兵庫県立美術館、島根県立石見美術館、富山県美術館)を巡回します。会期に合わせて、これに関連した連載企画をartscape誌上で展開していきます。

連載のテーマは、各巡回先の〈地域性〉と〈クリエイター〉。展覧会が巡回する地域にゆかりのある、視覚芸術を中心とした活動に従事しているクリエイターに取材し、展覧会の副読コンテンツのような連載となることを目指します。

茨城県近代美術館での石岡瑛子展は、茨城のクリエイターはもちろん、地域のさまざまな職種の人たちをもインスパイアしているようです。開催初日となった4月27日、関連イベントとして講演会「石岡瑛子の『I』をめぐって」が行なわれました。講師は、本展の監修者であり、石岡瑛子の世界初の評伝『TIMELESS 石岡瑛子とその時代』(朝日新聞出版、2020)の著者でもある、編集者の河尻亨一氏。生前最後のインタビューを手がけた河尻氏だからこそ知りうる、伝説のデザイナー・石岡瑛子の素顔やその創造の源泉について語られました。今回はそのトークの様子を、本展のタイトルである「Iデザイン」というコンセプトにフォーカスしてお届けします。(artscape編集部)

河尻亨一氏

石岡瑛子はどう「スゴい」のか?

河尻氏は、石岡瑛子のことを「スゴい人」と説明する。これに似た形容は、NHKによる「プロフェッショナル 仕事の流儀」で石岡が取り上げられた際にもテロップで用いられていた。いわく「すごい日本人がいた」。「まったくそうとしか言いようがないんですよね」。河尻氏はそう言って苦笑する。

では、どうスゴいのか? その真髄を探っていくと「Iデザイン」というキーワードに行き着く。河尻氏はそう考えているという。この言葉は石岡が渡米後の主な仕事をセルフドキュメントした書籍『私デザイン(I DESIGN)』(講談社、2005)でもタイトルに用いられている。彼女自身の創作姿勢がここに言い表わされていると言えそうだ。石岡のコアとなる「Iデザイン」とは何か? 河尻氏は、3つのキーワードをあげて解説した。

講演の投影資料より[提供:河尻亨一]

キーワード1:圧倒的な情熱でパワーのある作品をつくる

石岡の展覧会を観た人たちは、「作品の熱量がすごい」と感じる人が多いという。実際にSNS上でも「熱量にやられた」という声があふれている。それくらい石岡の作品には、観る人を圧倒させるほどのパワーがある。それはなぜか? 「根源にあるのは尽きせぬ情熱でしょう。生涯を通じてその情熱を持続したのが瑛子のスゴいところ」と河尻氏は語る。

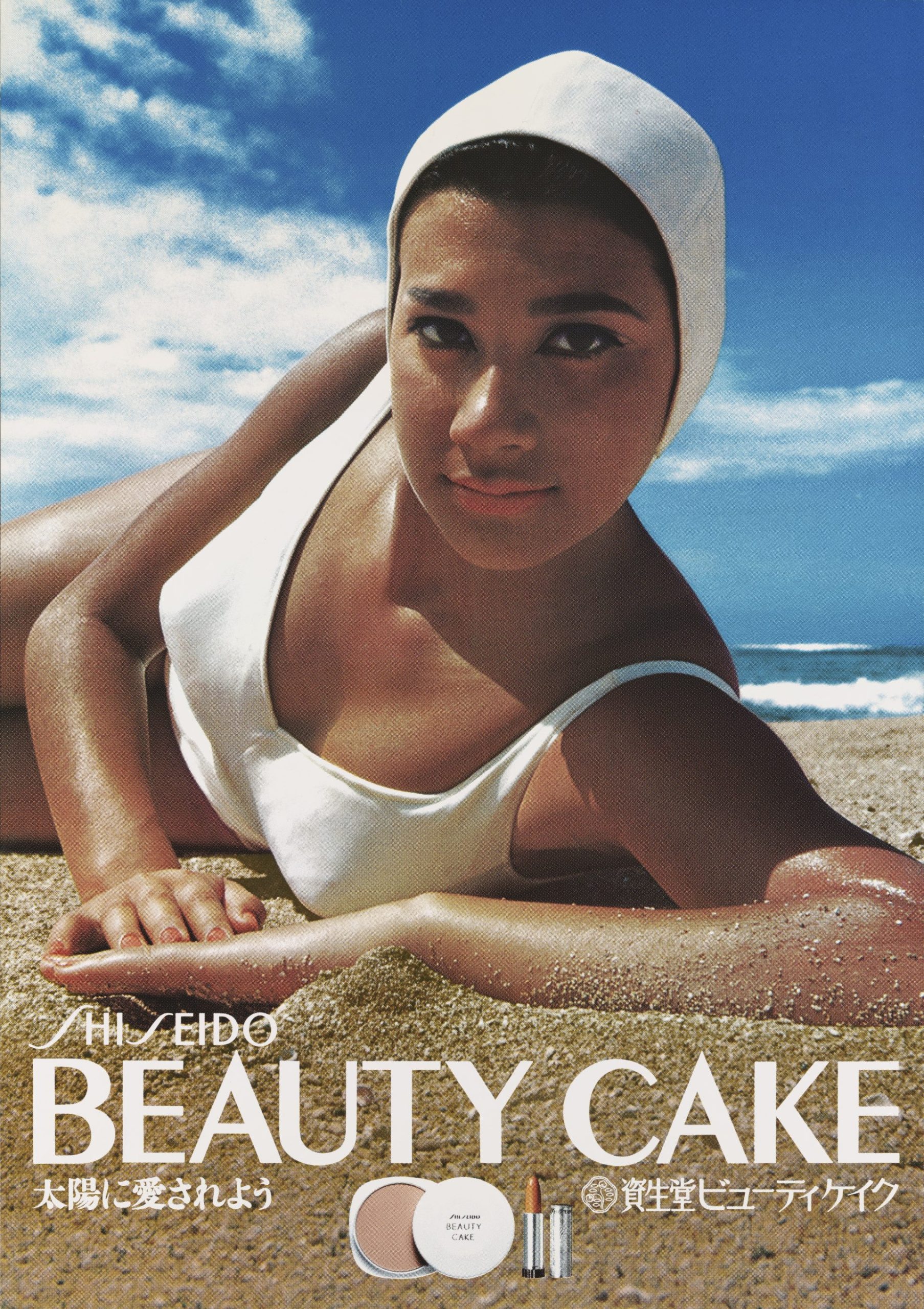

初期の代表的な仕事として河尻氏があげたのが、石岡が資生堂時代に手がけたサマーキャンペーンのポスターだ。資生堂に入社して6年目。すでに「ホネケーキ」の広告で頭角を表わし、新人デザイナーの登竜門とされた日本宣伝美術会(日宣美)でグランプリを取ったのちに舞い込んできた大仕事だった。石岡はまず、当時の日本の広告が発信していた“美人像”を一新する。

河尻──瑛子は「日本の広告は、女性を男性にとっての“愛玩物”として描いている。女性はもっと意志を持つべきだ。自信と自身を持って、世の中に対峙するべきだ」という考え方を持っていました。そのメッセージを発信するために新しい美人像を作り出したかった。世の中も密かにそれを待ち望んでいたのだと思います。時代の無意識を瑛子は先取りしました。

石岡は、当時ほぼ無名だった高校生の前田美波里をモデルに抜擢。さらには、1ドル360円の時代に、日本で初めてのハワイロケも敢行した。企業にとって大きな賭けだ。しかし、実力派の若手写真家として名を馳せ、石岡の盟友でもあった横須賀功光がハワイで撮影したフィルムのなかに、石岡の求めるカットはほぼ皆無だったという。それでも石岡は、膨大なフィルム群のなかから、時間をかけて探しに探し抜いた。そしてかなり引きの構図で撮られていたこの写真を発見し、トリミングして用いた。

河尻──実際に使われたフィルムを見たことがあるんですけど、横長の写真にちょこっと前田さんがこのポーズで写っているんです。これを見て、引き延ばせばパワフルなビジュアルになるっていう判断ができたっていうのは、やっぱりすごいなと思いますね。何回も何回も探すなかからその1枚が見えてきたようです。

石岡による60~70年代のモデルを起用したポスター群に共通する特長とも言える、こちらをぐっと見据えるような強い眼差し。上半身を起こしたポーズ。このポスターに世の中が大きく動いた。当時、街中にたくさんあった資生堂の店舗や駅に貼られていたポスターは、貼られるやいなや大きな話題となり、次から次へと盗まれた。それは社会現象となり、週刊誌にも取り上げられるほどだったという。

「仕事に関してはいったんやると決めたら、“これ以上はできない”ところまで力を出し切る」。石岡はそんな言葉も残している。つまり、石岡の仕事に取り組む姿勢が、仕事に色濃く反映され、時代を動かすほどのパワーを宿すのだ。この「圧倒的な熱量」こそが「Iデザイン」の第一のポイントだ。

《資生堂ビューティケイク:太陽に愛されよう》資生堂、1966年

AD:中村誠、GD:石岡瑛子、P:横須賀功光、C:犬山達四郎、MO:前田美波里

[提供:公益財団法人DNP文化振興財団]

キーワード2:クライアントワークのなかで「私」を主張する

世の中を動かすほどのビジュアルを創り上げる石岡。しかし、これらは「“私のための創作”として、こういう表現をしたわけではない」と河尻氏は言う。資生堂時代は資生堂から、退社後のフリーになってからはパルコや角川書店といった企業、さらに映画監督のフランシス・フォード・コッポラやミュージシャンのマイルス・デイヴィスなど、その都度のクライアントからのお題や伝えたいメッセージを受けて、石岡がデザインのかたちで返している。つまり、作品のほとんどが「クライアントワーク」、依頼主あっての“広告的表現”なのだ。

『地獄の黙示録』(日本語版)日本ヘラルド映画、1979年

AD, GD:石岡瑛子、GD:乾京子、I:滝野晴夫[提供:公益財団法人DNP文化振興財団]

河尻──「Iデザイン」のスタンスから「私」の主張を仕事に全力でぶつけながら、それらはすべて利他的な創作でもあった。そこが瑛子の生涯に宿る逆説であり、彼女の素敵なところ。「他人のため」の「私」でもあったんです。だから本人も言っていたように、瑛子は“アーティスト”じゃないし、それを気取ろうとも思わなかった。生涯アートディレクターなんですね。だからこそ瑛子の仕事にはクリエイター以外の人たちの仕事もインスパイアする何かが秘められています。いまも昔も、組織のなかでがんじがらめになって、「私」を見失いそうになっている人は結構多いと思うのですが、そうじゃない生き方もある。そのロールモデルとしての瑛子を知ってほしいと思ったのが、私が彼女の評伝を執筆する最大の動機になりました。それはともかく、瑛子のほとんどの仕事はかなりシビアな制約のなかで作られている。それを知ったうえで瑛子のポスターを見ると、より体感度が深まるというか、スゴさとある種のヤバさまで染みてくるでしょう。

河尻氏も指摘するように概してクライアントワークは、クライアントのお題に答えようと頑張るあまりに、自分を見失いがちになる。加えて石岡のクライアントは、世界的に活躍する大物ぞろいだ。当然、要求されるものも高い。しかし、その高いハードルに応えながらも、しっかり「私」の主張を入れ込んでいく。そこが、「Iデザイン」の真骨頂であり、石岡がデザイン界の“特異点”としていまなおタイムレスな輝きを放ち続けている理由なのだと河尻氏は語った。

マイルス・デイヴィス『TUTU』ワーナー・ブラザース・レコード(US盤)、ワーナー・パイオニア(日本盤)、1986年

AD, GD:石岡瑛子、P:アーヴィング・ペン、A:マイルス・デイヴィス、PRD:トミー・リピューマ、マーカス・ミラー、ジョージ・デューク[提供:公益財団法人DNP文化振興財団]

河尻──マイルス・デイヴィスのアルバム『TUTU』を例にとってみましょう。グラミー賞を受賞したこのアートワークで瑛子がテーマにしたかったのは、ジャズ界の帝王の“老い”です。シワの寄った顔を「孤高のファラオのマスク」に見立てるというアイデアでした。それもアーヴィング・ペンという「真実」を切り取ることで定評のあるポートレイトの大御所を写真家にキャスティングして。そんな企画、マイルスが快く思うはずがないですよね。オファーを受けたペンも躊躇していた。しかし、瑛子はなんとか両者を説き伏せて実現してしまった。結果、マイルスもペンも瑛子も大満足の歴史的な1枚が後世に残ることになったわけです(この写真はのちにMoMAのパーマネントコレクションとなった)。「Iデザイン」の姿勢で彼らと戦わなければ、こんなの不可能でしょう。“クライアント”であるマイルスの言いなりになってしまって。

クライアントとのバトルを繰り返しつつも、生涯「私」を曲げなかった。その信念を持ち続け、主張を貫き通した。その「主張」(メッセージ)こそ、石岡の仕事を鑑賞するうえでの醍醐味だ。展示を訪れた方はぜひ解説文にも目を通していただきたい。

キーワード3:コラボレーションを重ねて表現のジャンルを越えていく

クライアントワークのなかでも、私の主張を強く持っていた石岡だったが、一方で、コラボレーションをものすごく重視していたという。アートディレクターとして、フォトグラファー、へアメイク、スタイリストなど、さまざまなクリエイターと組んで仕事をするなかで、徹底的にみんなの意見を聞いた。

河尻──「私」が何をやりたいかを知るために「あなた」の存在が必要だったと思うんです。他者の存在を前提としての「私」。意見や疑問を周囲に投げかけるなかから目指すべきものが見えてくる。でも、それはコミュニケーションの神秘、そして根底にある原理でもあるんですよね。「自分」を「みんな」に繋げるための。作家カート・ヴォネガットがこう言っています。“I’m here. I’m glad you’re there.”(私はここにいる。あなたがそこにいてくれてよかった)と。瑛子もいつもそう感じていたと思います。

コラボレーションを重ねながら、石岡は活動の幅をぐんぐんと広げていく。広告から出発したキャリアは、いつしか映画、音楽、舞台美術、そして北京オリンピックの開会式の衣装に至るまで、人種や国境を超えて、表現のジャンルを越境し続けていった。

「熱×私×超=Iデザイン」は、いまこそ生きるヒントになる

このように「すごい情熱を仕事にぶつける」、「私の主張は曲げない」、とはいえ、「人と共働していきながら、ジャンルを超えていく」の3つを掛け合わせた「熱×私×超」こそが、石岡が築いた「Iデザイン」であると河尻氏はまとめた。そして、このエッセンスこそ、河尻氏がこの展覧会で伝えたかったことであるという。

河尻──そのスタンスは本来創作者としての王道だと思うんです。しかし、これらの要素を高次元に三位一体化して、広告(ポスターやCM)から演劇・映画(美術や衣装)へとジャンルを越境し、世界的な評価を得た人はあまりいないと私は思います。唯一無二の存在で、誰も真似できない。にもかかわらず人の「生き方」まで変えるエネルギーを持っている。石岡瑛子はそういう意味での“作家”なんです。

河尻氏は、講演会の後半で、作品とともに石岡の創作への姿勢や哲学が現われている言葉も紹介した。その際にも、「瑛子の言葉をクリエイターアイテムにはしたくない」と語った。すでに触れたように石岡の「Iデザイン」の姿勢は、クリエイティブ以外のあらゆる仕事に通ずる一面をもっていると河尻氏は考えているからだ。

『ドラキュラ』(日本語版)コロンビア映画、1992年

AD, GD:石岡瑛子[提供:公益財団法人DNP文化振興財団]

コッポラ監督の映画『ドラキュラ』で初めて衣装デザインを手がけ、アカデミー賞を受賞した石岡。それでもなお、「Discipline(訓練・鍛錬)」が大事だと語っている。これは芸大時代より、地道な鍛錬を重ねてきた石岡が、世界をリードする表現者たちと接することで、確信した結論に違いない。実感のこもった重みのある言葉であると同時に、すべての人に可能性を抱かせる希望の言葉でもある。

河尻──マイルス・デイヴィスも同じようなことを言っています。優れた演奏をするための秘訣は「練習、練習、練習だ」と。何をするにも熱意と努力が大切。そんな当たり前のことに気づかせてくれるのも、瑛子の仕事の素晴らしさ。ぜひ、美術館で現物を目のあたりにして瑛子と対話、いや対決してください。音楽が聴こえてくるようなビジュアルです。私が生前最後にインタビューした音声も聴けます。みなさんにもこの“セッション”に加わっていただきたいんです。展示ポスターのコピーにもあるように「石岡瑛子がここにいます」から。

お知らせ

本記事のもととなった講演会ですが、好評につきアンコール開催が決定しました。あわせてギャラリートークも行なわれますので、ぜひお運びください。

■ギャラリートーク

日時|6/29(土)11:00開始 *10:55に企画展示室入口にて集合

会場|茨城県近代美術館 2階企画展示室(申込不要、要企画展チケット)

■講演会「石岡瑛子がここにいる―時代を超える『I』をめぐって―」

講師|河尻亨一

日時|6/29(土)15:00〜16:30

会場|茨城県近代美術館 地階講堂

定員|250名(申込不要、参加無料)

*詳細はこちらをご覧ください。

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:塚田哲也(大日本タイポ組合)インタビュー](/wp-content/uploads/2024/04/4b30ea432d9d6666001c656d6d2839ce.jpg)

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)