広島市現代美術館のある比治山[撮影:artscape編集部]

広島市現代美術館のある比治山[撮影:artscape編集部]

今月から新コーナー「遊歩録」が始まりました。いままで、「artscapeレビュー」を書いていただいていた五十嵐太郎さん、村田真さん、飯沢耕太郎さんに交代で月1回エッセイを書いていただくことになりました。

「artscapeレビュー」は、2015年以降から書いていただいている高嶋慈さん、杉江あこさん、山﨑健太さん、星野太さん、きりとりめでるさんに続けていただきつつ、新しく山川陸さん、松房子さん、原ちけいさんをお迎えしました。今回の「編集雑記」では先の3氏にまつわる「artscapeレビュー」の歴史について振り返ってみたいと思います。

artscapeが始まったのは1995年です。村田真さんにはなんとこの最初期から書いていただいているので、今年で29年です! これはちょっとした記録ではないでしょうか。

しかし、書いていただいたコーナー名はいろいろと変遷していまして、初期のころは「村田 真のアート日記」でした。アーカイブのページで、1998年1月15日号からの記事を読むことができます。2009年にウェブサイトのシステムが変わり、このタイミングで「artscapeレビュー」になりました。ちょうどTwitterがおだやかに広まりつつあるころで、mixiが人気だったころです。このころのレビューは短くて、日記的な、あるいはblog的な形式だったといえるかもしれません。そして、飯沢耕太郎さんに入っていただいたのもこのタイミングでした。五十嵐太郎さんに加わっていただいたのは、2011年1月15日号です。五十嵐さんには東日本大震災とそのあとの復興の軌跡について、いまもおりをみてレポートを寄せていただいていますが、はじまりが2011年だったとは。

さて、今回のリニューアルのタイミングで、この3氏に書いていただく新しいコーナーをつくりたいと考えました。五十嵐さんは、国内外を問わず、常に旅の途上のような方で、村田さんは東京から横浜までをメインのテリトリーとしつつ、ときには関西や静岡、名古屋など、近代美術や戦争画などをテーマに展覧会を見にいかれています(昨年末にはメキシコ、LAも)。飯沢さんは、東京の写真専門の美術館やギャラリーを中心に周回されているかと思いきや、重要な写真展は北海道や九州など遠方まできっちり見に行かれています。こんなふうに歩きながら、周遊しながら、途切れることなく見て回る自由なフィールドノートのようなものが読みたい。タイトルには「遊歩」という言葉をいれました。

第1回目は五十嵐太郎さん、7月は村田さん、8月は飯沢さんと続きます。書いていただくフォーマットもゆるやかに、3氏の遊歩のあとをサイト上でたどるのが、とても楽しみです。

さて一方で「キュレーターズノート」も執筆者の交代がありました(実は毎年少しずつ書き手が変わっています)。6月12日に記事を公開した中井康之さんには、2009年から書いていただいていました。このたび、国立国際美術館を退任されたということで、同館の橋本梓さんにバトンを渡していただくことになりました。豊田市美術館の能勢陽子さんも実は同時期から書いていただいています。この4月に美術館から豊田市役所の文化振興課に移られました。これまでのような「学芸員」という肩書きではないのですが、行政職員というポジションから見える文化行政のあり方や課題などを書いていただけるのではないかと思い、続投をお願いしています。また高松市美術館の橘美貴さんも美術館から市役所の文化芸術振興課に移られましたが、引き続き芸術祭などで学芸員としての仕事には携われるようです。これからほかにも新しい執筆者が登場していきますので、どうぞお楽しみに!

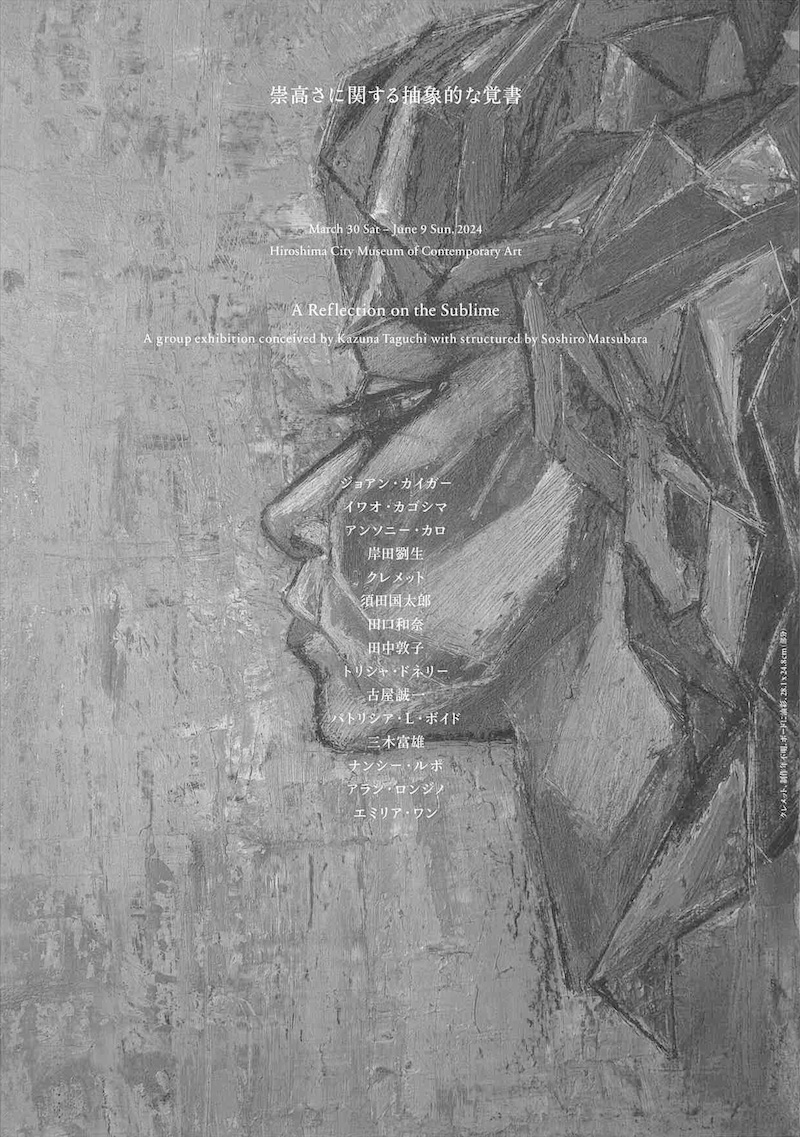

「崇⾼さに関する抽象的な覚書」展 展示風景

「崇⾼さに関する抽象的な覚書」展 展示風景

左奥:須田国太郎《牡丹》(1941) 手前:ナンシー・ルポ《ウーナ》(2024)、《ルイーズ》(2024) 右奥:パトリシア・L・ボイド《35888》(2018)[撮影:artscape編集部]

先週、中井康之さんが「キュレーターズノート」に書かれた広島市現代美術館の「崇⾼さに関する抽象的な覚書」展を見てきました。展覧会の最終日、多くの若い方が熱心に時間をかけてご覧になっていました。アーティスト2人が構成した同展は、おそらくキュレーターには思いつかないような意外な作品の取り合わせと場所に展示されていて新鮮でした。同展を担当された角奈緒子さんには閉幕ぎりぎり滑り込みでご挨拶。角さんには、2009年から2021年にわたって「キュレーターズノート」を書いていただいていました。連載が終わっても、展覧会のご案内をいただいたり、お会いする機会があり、artscapeのご縁は途切れることはありません。連載を終了された執筆者の方、ありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。(F)