「アートって、なに? ~ミュージアムで過ごす、みる・しる・あそぶの夏やすみ」があと1週間で始まる。キュレーションは教育普及担当も含めて学芸員総出で行なった展覧会で、鳥取県立博物館美術振興課としては、本展が最後の企画展となる。来年3月30日の県立美術館の開館を控え、この4月から慣れ親しんだ鳥取県教育委員会から離れ、知事部局の地域振興部美術館に所属が変わった。これまで、当館では大小含めると合計14本の展覧会を担当し、どれも思い出深いものがあるが、果たしてそれらは鑑賞者の方々にどのように伝わり、残っているのだろう。

筆者にとっては約1年ぶりの執筆となり、何を書くべきか散々悩んだ結果、「キュレーターズノート」の「学芸員が日頃どのようなものを見て、情報収集し、考えて企画しているのかを伝える」という趣旨の原点に立ち戻って、テキストを書き始めてみようと思う。

「Unlimited」会場入口[筆者撮影]

「Unlimited」会場入口[筆者撮影]

今更言うまでもないことだが、美術館やギャラリーなどのアートの展示場は大都市圏に集中しており、筆者の場合、平均すると2カ月に一度は視察のために県外に出かける生活を送っている。一度に3つの展覧会を見るとすれば1年でも20本弱くらいの量にしかならないが、そのなかからどれを取り上げるかはなかなか迷うところ。最も記憶に新しいのは、6月12〜14日に訪れたアートバーゼルである。会場からの距離や会期の短さ、宿泊先の確保など、地方公立美術館に勤務する筆者にとってはさまざまな面で難易度の高いイベントではあるが、幸運なことに今年、anonymous art projectの助成により二度目の訪問を果たすことができた。初めての訪問は2007年。フェアの物量と熱量にただただ圧倒され、またプレビューの華やかな社交の場に気後れしていたことを覚えている。会場にアジア系の人々は日本からの同行者たちと出展者であるいくつかの画廊、中国出身の著名キュレーターたちくらいしか見当たらず、99パーセント以上がヨーロッパ系の人々で占められていた(ように思われた)。それ以来十数年が経ち、アートマーケットはさらに活況を呈し、出店するギャラリーやアーティストたちは多様化した印象だ。

メイン会場は2つ。ホール2では、いわゆる「アートフェア」として40カ国285のギャラリーがブース出店し、それぞれのイチオシ作家が展示される。会場の一角では、企画性の高い部門展示が行なわれ、アートバーゼルの魅力を高めている。新進アーティストが個展形式で紹介される「Statements」では選考を通った18作家の作品が見られる。「Feature」部門は歴史的観点を踏まえた展示が行なわれ、日本からはThe Third Gallery Ayaが瑛九のフォト・デッサンを抱えて参加。それぞれを紹介するには時間と紙幅がかかるため、今回は主にホール1の「Unlimited」と呼ばれる企画展に絞って紹介したい。

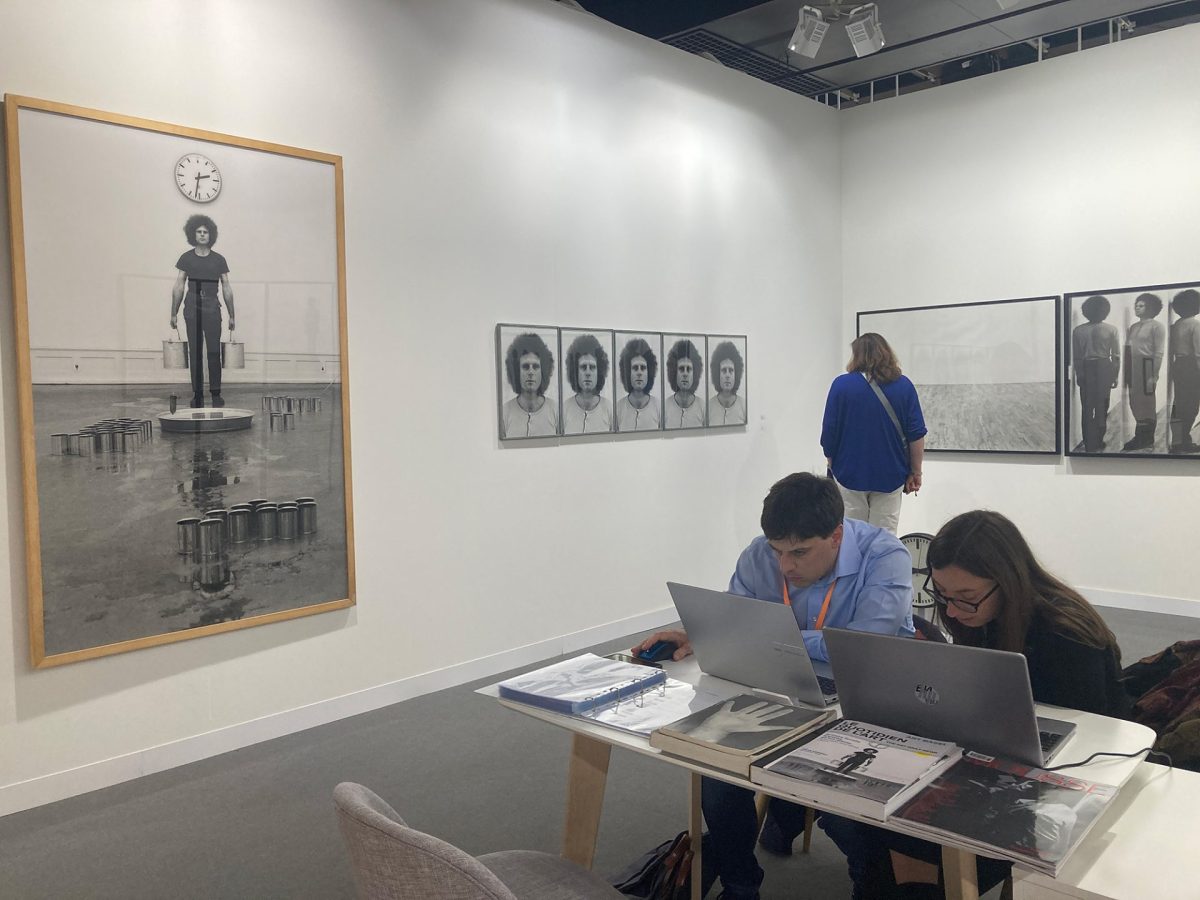

「Feature」 Thomas Brambilla Gallery(イタリア)はクラウス・リンケ(1939-)を紹介[筆者撮影]

「Feature」 Thomas Brambilla Gallery(イタリア)はクラウス・リンケ(1939-)を紹介[筆者撮影]

「Feature」 THunt Kastner Gallery(プラハ)のブースではエヴァ・パルトゥム(Ewa Partum)(1945-)の特集展示[筆者撮影]

「Feature」 THunt Kastner Gallery(プラハ)のブースではエヴァ・パルトゥム(Ewa Partum)(1945-)の特集展示[筆者撮影]

豪華なグループショー「Unlimited」

「Unlimited」では、ギャラリーのブース展示の枠を超えた巨大なインスタレーションが展開され、それゆえ商売っけの強い雰囲気が薄まっているので、「鑑賞」として楽しみやすい。今回は若手売れっ子作家から重鎮まで多彩な顔ぶれ──入口からクリストの車の梱包作品やキース・ヘリングの46mのペインティング、さらにカール・アンドレ、ドナルド・ジャッド、ダン・フレイヴィン、ジグマー・ポルケといった美術史に名を残す面々だけでなく、ミリアム・カーン、マーク・マンダース、ジェニー・ホルツァーらスター・アーティストら、日本からも草間彌生、杉本博司、塩田千春が参加している──で、言ってみれば豪華なグループショーである。ライアン・ガンダー、ルー・ヤンの展示空間はまさしく黒山の人だかりで、ウ・ティエンチャン(呉天章)の凝った舞台装置と3D映像の人気の高さは、見せ物小屋を彷彿とさせる。

「Unlimited」 右手に見えるのがキース・ヘリングの巨大な絵画[筆者撮影]

「Unlimited」 右手に見えるのがキース・ヘリングの巨大な絵画[筆者撮影]

「Unlimited」 中央奥に塩田千春のインスタレーション[筆者撮影]

「Unlimited」 中央奥に塩田千春のインスタレーション[筆者撮影]

「Unlimited」 クリスト《Wrapped 1961 Volkswagen Beetle Saloon》は、1963年の作品を2014年に本人が再制作したもの[筆者撮影]

「Unlimited」 カール・アンドレ《Körners Repose》(1988)インスタレーション風景[筆者撮影]

「Unlimited」 カール・アンドレ《Körners Repose》(1988)インスタレーション風景[筆者撮影]

強いキュレーションというよりも、インパクト勝負ともいえるお祭り空間のなかで異彩を放っていたのが、レト・プルファー(Reto Pulfer)とステファン・プリナ(Stephen Prina)の隣り合わせの空間である。草木染めの薄く繊細な布地をパッチワーク状に縫い合わせ、天井から吊り下げられた五角形のテントの内側に、柔らかで触覚的な記憶に作用する空間を作り出したプルファー。輸送用のクレートに座面を付けたベンチを配置し、巨大な手作りのスピーカーから流れるアコースティックな音響が包摂的な雰囲気を醸し出すプリナの空間では、歩き疲れた来場者が休み、しばし心地よい音楽に身を任せている。その様子は街中のポップなカフェを思わせる。この2つの詩的な作品が通奏低音となり、ウォルフガング・ライプによる穀物のインスタレーションや、ラインハルト・ミュシャ(Reinhard Mucha)の地中海地域の屋根瓦、ゾーイ・レオナルド(Zoe Leonard)のアメリカとメキシコの国境を流れる川の表面を写した写真群など、静かに、だが強く主張する物質性を備えた作品が重層的に響いてくる。それらのささやかな声に耳を傾け、そこに有機的で循環的な指向を感じとったのは、コロナ期からの回復と癒しを求めていたからだろうか。今回「Unlimited」初の試みであった来場者が投票して与えられる賞「People’s Pick」で1位を獲得したのはフランシスコ・シエラ(Francisco Sierra)の、ペットとして世界中で愛されている熱帯魚の「グッピー」であったことも、なんとなく頷ける。そして、フェアのステイトメント的な存在であるメッセプラッツのサイト・スペシフィック・プロジェクトで再現されたアグネス・デネスの畑の風景(森美術館の「私たちのエコロジー」展でも紹介された《小麦畑》プロジェクトの再演。元々は1982年のニューヨーク、マンハッタンの埋立地を小麦畑に変えたプロジェクト)も、これらの作品に呼応する。

「Unlimited」 レト・プルファー《Zustand Hand》(2024)インスタレーション風景[筆者撮影]

「Unlimited」 ステファン・プリナ《The Second Sentence of Everything I Read Is You: Mourning Sex》(2005)インスタレーション風景[筆者撮影]

「Unlimited」 ステファン・プリナ《The Second Sentence of Everything I Read Is You: Mourning Sex》(2005)インスタレーション風景[筆者撮影]

「Unlimited」 ラインハルト・ミュシャ《Island of the Blessed》(2024)インスタレーション風景[筆者撮影]

「Unlimited」 ラインハルト・ミュシャ《Island of the Blessed》(2024)インスタレーション風景[筆者撮影]

「Unlimited」 アグネス・デネスによるサイトスペシフィック・プロジェクト[筆者撮影]

個人的なPickを挙げるとすれば、ロバート・フランクの「The Americans」のシリーズ84点が頭ひとつ抜けていたように思う。解説によれば、本作は通常83点のプリントに、Apature版に入った1点を加えた84点のコンプリートセットで、1983年にフランク監修のもとでプリントされ、作家自身がアーカイヴ用に選んだ一式とのこと(そもそもこれが売られているのか!?)。1955年から56年の間に撮影されたそれらのイメージは、(栄)光というよりも陰に焦点が当たっていて、底抜けに空虚だ。そう感じたのは、チューリヒ出身のフランクの母国でこれを見たからだろうか。国家というシステムに疑いの眼が向けられるようになって久しいが、とりわけ昨今のアートシーンが移民や先住民の文化を反省的に取り上げている時代に、そして混迷し切迫した政治状況下で改めて本作を見返すと、脆い足場の上に私たちが立っていることを痛感せざるをえない。バーゼルの街の石造りの建物のように堅牢に見える制度やシステムも矛盾を抱えていて、それを乗り越えようとする不断の努力とそれによって変化し続けていて今があることを実感した。

以上のメイン会場のプログラムのほかにも、パブリック・プログラムが充実しているアート・バーゼル。「Unlimited」の横に設けられた会場ではアートマーケットだけではなく、美術館や環境問題、テクノロジーなど多岐にわたるトピックのトークイベント「Conversations」が毎日開催されていた。また市内の映画館で開催される「Film」ではエコロジーや政治、歴史をテーマにした映像作品の特別上映が行なわれるなど、アートフェアを補完する内容となっている。

さまざまな若手作家によるサイトスペシックな展示

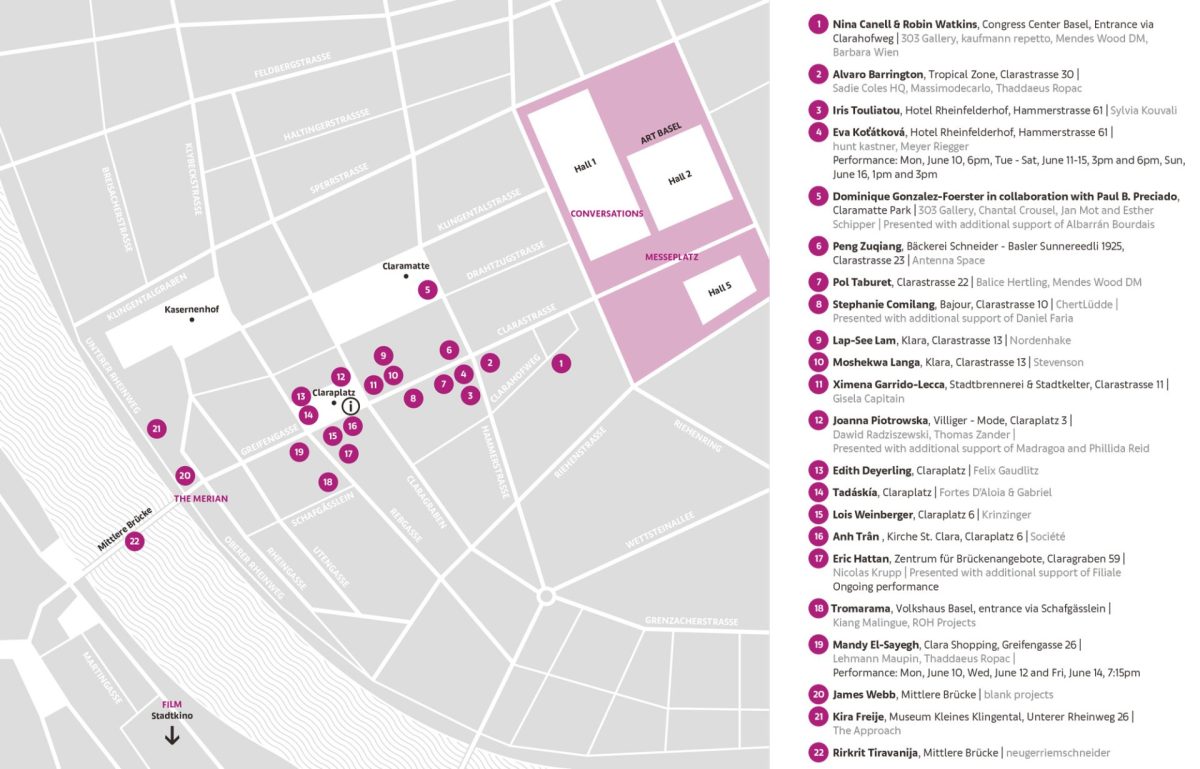

パブリック・プログラムのひとつの試みとして、フェア会場から旧市街へと繋がる通りに沿って外に無料で見られるサイト・スペシフィックな展示「Parcours(パルクール)」部門がある。筆者にとっては初めての訪問であったため、報告してみたい。

ステファニー・ヘスラー(Stephanie Hessler/スイス・インスティテュート、ニューヨークのディレクター)のキュレーションによって選ばれた20作家の作品が通り沿いの店内や公園、ホテルの広間などに展開し、いわゆる国際芸術祭の「まちなか展示」の様相を呈している。フェア会場から約1kmの区間内に完結しているので、散策がてら気軽に楽しむことができるのはありがたい。会場は作品コンセプトと作家の紹介文が端的に記された紫色の看板が目印だ。

「Parcours」のマップ https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/ABB24_Parcours_Map_List.pdfより

「Parcours」のマップ https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/ABB24_Parcours_Map_List.pdfより

「Parcours」の看板

「Parcours」の看板

ベネズエラ出身ロンドンベースのアルバロ・バーリントン(Alvaro Barrington、1983-)《Come Home》は、アフリカ系のスーパーにヤムイモやバナナなどを並べた売り場台とハイビスカスのペインティングなど自身のルーツに言及するインスタレーションを設置していたが、店舗は絶賛営業中である。店に並んでいるのは化粧品やウィッグ、食料品に至るまで、筆者には馴染みのないものばかりで、この展示がなければ100%素通りしていただろう、超ローカルなサイトが会場となっていることに驚きつつ、バーゼルに住む多様な人々の存在をダイレクトに経験することができた。

「Parcours」 アルバロ・バーリントンのインスタレーション[筆者撮影]

「Parcours」 アルバロ・バーリントンのインスタレーション[筆者撮影]

古びた小さなショッピングモールのエスカレーターを上がっていくと、マレーシアにルーツをもつマンディ・エル=サイエグ(Mandy El-Sayegh、1985-)による黄色い壁紙に仏教的な祭壇、映像のインスタレーションが現われる。よく見ると壁紙は各国の紙幣や新聞や広告などが拡大された紙がコラージュされ、戦争/政治と資本主義の関係性への言及が窺われる。さらに帰り際には、階下に入っているH&Mの見慣れたディスプレイの横を通ってビルを出ていく来場者たちは、リアルなグローバリゼーションの現場に立ち会うことを余儀なくされる。

植物や動物をモチーフとなった作品もいくつか見られる。フィリピン系カナダ人のステファニー・コミラン(1980-)は、季節によって住む場所を変える北米原産の蝶・オオカバマダラの刺繍が施されたテキスタイルの立体作品に、東南アジア原産の花卉を組み合わせた作品をショーウィンドウに展示している。街角に置かれたチェックのビニール製のバッグによる花壇は、ロイス・ワインバーガー(1947-2020)のプロジェクト。バッグの中に詰められた土はバーゼルで採取されたもので、自然に発芽した植物(雑草)は、その土地の環境を反映したものだ。チェコの作家エヴァ・コタトコヴァ(Eva Koťátková、1982-)の廃材とソフトスカルプチュアによるインスタレーションでは、毎日定時にパフォーマンスが行なわれ、エビや魚といったキャラクターがユーモラスで悲劇的な経験を詩的に語っていた。

「Parcours」 ロイス・ワインバーガー《Portable Garden》[筆者撮影]

ブエノスアイレス生まれではあるがタイにルーツを持つリクリット・ティラヴァニ(1961-)は新聞紙のレイアウトを下地に海賊のマークをプリントしたフラッグをライン川にかかる中央橋の欄干に掲げ、景観に直接的に働きかける作品を発表。不穏な雰囲気の黒いドクロは、往来する人々に世界の危険な状況を知らせているようだ。

「Parcours」 リクリット・ティラヴァニのインスタレーション[筆者撮影]

「Parcours」とは、経路やコースを意味するフランス語である。窮屈で情報過多なフェア会場から少し足を延ばして街を歩くことで、アートフェアと街を有機的に繋げるだけではなく、移動とそれに伴う身体的・精神的変化を提案する。その体験は、さまざまな出自を持ちながら制作し、各地で発表しているアーティストたちの生活とも重なり合うものだ。

充実していた市内の美術館での企画展

バーゼル市内では、美術館の企画も見逃せない。バーゼル美術館(Kunstmuseum Basel)ではダン・フレイヴィンの大規模回顧展、クンストハレでは過去100年間のアフリカの具象絵画の展示「When we see us」、ティンゲリー美術館ではミカ・ロッテンバーグの個展が、バイエラー財団ではコレクションと現代美術のコラボレーション企画が開催され、どれも駆け足で見るにはもったいなさすぎる展示である。なかでも、バイエラー財団のグループショーは、館内だけでなく敷地全体に作品が配置されるという同館では初めての試みとのことで、そのユニークな展示に賛否両論が寄せられ、とにかく話題をさらっていた。

フェア会場からトラムで約20分の郊外にあるバイエラー財団は、アートディーラーであったバイエラー夫婦が集めた質の高い近現代美術コレクションで知られる私立美術館。レンゾ・ピアノの設計による瀟洒な建築と睡蓮の池のある庭園も評判が高い。この美術館の開館25周年を記念しスイスのチューリッヒを拠点にアーティスト支援を行なうLUMA財団とのパートナーシップをもって企画された「サマー・ショー」が開催されていた。本展は、ハンス=ウルリッヒ・オブリストをはじめ、ティノ・セーガル、フィリップ・パレーノらアーティストをゲストに迎え、オーガナイザーを含めた長期間にわたるディスカッションを経て実現されたという。

キーコンセプトは「living organism(生命体)としての展覧会」。コレクションと参加アーティストによる新作のコラボレーションは、昨今の美術館でちらほら目にするメタボリック志向の企画でも見られるものではあるが、本展のユニークさは、まずその展示方法に表われていた。モネやゴッホ、ピカソ、カンディンスキーといったモダンアートの名画が隙間なく壁面に展示され、まるでひとつのシリーズであるかのような陳列がなされている。通常の美術展では、絵画は1点1点、適度な間隔をとって展示されるが、その間隔をゼロにして、さらに作品の造形性によって隣にくる絵画が決められている。

バイエラー財団の「サマー・ショー」展示風景[筆者撮影]

バイエラー財団の「サマー・ショー」展示風景[筆者撮影]

寛容さをもって言えば美術館における「ルールの大幅な変更」は、これだけにとどまらない。鑑賞中の会場に、台車とともに作業着のスタッフが現れ、作品を取り外し、どこかの部屋へ運んで消えていった。かなりの人数がいる混み合った展示室で名画中の名画の架け替えが断続的に続けられている風景にハラハラしつつ、滅多にみることのない他館の展示作業の様子をしげしげと観察してしまう。これはティノ・セーガルの手によるもので、本人のインタビューによれば、コレクションを変化させる試みとして企画者たちから提案されたとのこと。彫刻の展示もなかなかで、2つの作品が超至近距離で向かい合い、カップルとして提示されているのには唖然とさせられた。部屋の中央に置かれているのは、ジェフ・クーンズのピンクパンサーと美女がハグをしている立体作品で、これがアイデアソースになったらしい。2つの作品の組み合わせの妙と佇まいを側で眺めるというのは珍妙な鑑賞体験で、詰まるところ正面から作品を捉えることができない状況である。

バイエラー財団の「サマー・ショー」 ブランクーシとジャコメッティの展示風景 背後の壁面の模様は、開館以来塗り重ねられた塗料をサンダーで削り出し下層を露出させたもの[筆者撮影]

「作品に対する敬意の不足」「鑑賞者を軽んじた横暴なキュレーション」などの批判はあるようだが、「ルールからの逸脱」はいつだって危険で新鮮で楽しいもの。単なる遊びとは異なり、新しい試みはこれまでの常識や歴史に対する批評であり、可能性の探索でもあるだろう。

生きることは変化すること、というメッセージは実は展覧会タイトルにも反映されている。筆者が訪れたときには「HOME OF THE STRANGER(見知らぬ人の家)」だった展覧会は、すでに「THE LATENESS OF THE HOUR(時間の遅れ)」と改題され、確認できるだけでも「DANCE WITH DAEMONS(デーモンとのダンス)」、「CLOUD CHRONICLES(雲のクロニクル)」、「ECHOES UNBOUND(解放されたエコー)」と、どうやら1週間単位で変わっているようだ。また、中谷芙二子の霧の作品、ペーター・フィッシュリの雪だるま、プレシャス・オコヨモンの温室など屋外にもオーガニックな作品が点在し、またロッカー・ルームやテラスなど普段展示には使われないスペースにも作品が配置されるなど、美術館の空間を活き活きとさせる試みが至るところにあり(展示場所や時間さえわからない作品もあった)、その全貌を体験し把握できる人はいなかっただろう。

3日間にわたって浴びるようにアートに触れたバーゼルの旅を思い起こすなかで、印象に残ったのは移動と変化、オーガニック、そして癒しといった事柄であった。そうしたことが流行しているのかもしれないし、そうしたものに反応しているわたし、と言うこともできるだろう。明日の展覧会のオープニングに備えて、今回のところはパソコンを閉じよう。

会期:2024年6月13日(木)~6月16日(日)

THE LATENESS OF THE HOUR(時間の遅れ)

会期:2024年5月19日(日)~8月11日(日)

会場:バイエラー財団(Baselstrasse 101, CH-4125 Riehen/Basel)