会期:2024/07/13~2024/09/23

会場:和歌山県立近代美術館 [和歌山県]

公式サイト:https://www.momaw.jp/exhibit/2024_summer14/

和歌山県立近代美術館が2011年より継続するコレクション展のシリーズ「なつやすみの美術館」。2019年以降は、和歌山ゆかりの現役作家をゲストに招聘し、招聘作家が独自の視点で選んだコレクションと、作家自身の作品を並置することで、コレクション、ひいては美術の新たな見方の提示を試みてきた。今回の招聘作家は河野愛。展覧会タイトルの「こともの」は、乳児の肌のくぼみに真珠を挟んで撮影した河野の写真シリーズのタイトルであり、「異物/異者」という2つの漢字表記をもつ古語でもある。 展示は、和歌山県に関わる河野自身のルーツから出発し、出産とコロナ禍での育児を経て、子どもの成長へという時間設計で展開する。

エントランスで観客を出迎えるのは、ボートに載った「I」の形の黄色いネオンサインだ。河野の祖父母が白浜温泉で経営していた老舗ホテルが閉館する際、ネオン看板の1文字を譲り受けたことを契機に、白浜町の桟橋などさまざまな場所に置き直すインスタレーションを展開してきた。英語の一人称であり、河野自身の名前とも重なる「I(あい)」のネオンサインは、ボートに載せられることで「船出」の象徴となり、あるいは自身の旅自体を照らし出し導く灯台=内的な道標のようでもある。

河野愛《〈 I 〉boat》(2022)

河野愛《〈 I 〉boat》(2022)

ボートに載った《〈 I 〉boat》、同サイズのネオン管を垂直に積み上げた《〈 I 〉pillar》など「I」シリーズと並置されるコレクションが、ホテルのあった場所近くを描いた海景画や、和歌山県沿岸部や熊野など自然の霊性を捉えた鈴木理策の写真である。また、それぞれ和歌山県沿岸部で海を背景に長時間露光撮影を行ない、星の軌跡を視覚化した野村仁と、鏡に反射させた太陽光が精霊のように海中に浮遊する佐藤時啓と、「光」を扱う作品群が続く。ここに、内省的な光を描いた絵画としてマーク・ロスコが加わる。

左:河野愛《〈 I 〉pillar》(2022) 右:マーク・ロスコ《赤の上の黄褐色と黒》(1957)

左:河野愛《〈 I 〉pillar》(2022) 右:マーク・ロスコ《赤の上の黄褐色と黒》(1957)

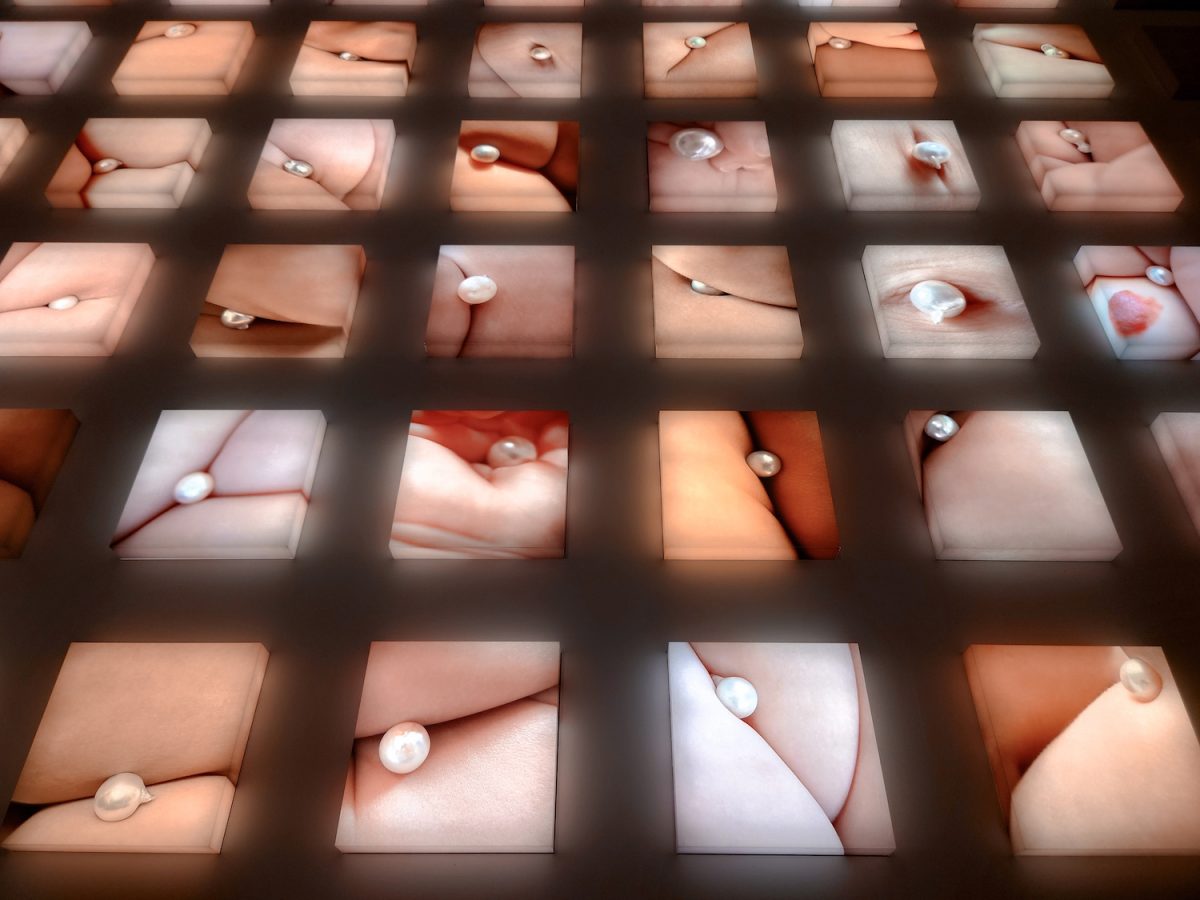

中盤の軸となるのが、河野の写真シリーズ「こともの」だ。滑らかな乳児の皮膚のくぼみに一粒の真珠が挟まれ、汗や涙の結晶が朝露のように輝きながらこぼれ落ちるようにも、美しいが得体の知れない吹き出物=異物のようにも見える。あるいは、生まれ出たばかりの生命の輝きや、乳児の体自体が新たな生命の萌芽を宿しているようにも見えるが、同時に押しつぶされそうになっている圧迫感をも感じさせ、両義的だ。制作の契機は、2019年末、コロナ禍の直前に河野が出産し、外出制限のため、自宅で乳児とだけ向き合う日々を過ごすなか、思うようにコミュニケーションがとれない乳児が、自身の生活に突然現われた「異者」に感じられたことだという。コロナ禍と育児が重なり、「家の中で過ごす時間」をどう制作に結びつけることができるかという課題や葛藤に河野は直面した。あるとき、眠る乳児の肌のくぼみに玩具など身近なものを挟んでみる「いたずら」をしたことを契機に、「真珠を挟む」というアイデアに発展した。アコヤ貝の中に「異物」が入る(人工的に入れる)ことで生まれる真珠と、母体にとっての「異者」である胎児。このアナロジカルな関係を基に、「異者」としての乳児の体がさらに「異物=真珠」を産み出すという入れ子構造や循環性に置き換えた点に、本作の肝がある。

河野愛《こともの foreign object(clock)》(2024)

河野愛《こともの foreign object(clock)》(2024)

「眠る乳児を、産毛や肌の肌理が見えるほどのクローズアップで撮る」という、眼差しの極めて親密な距離感。それはケア的な眼差しでもある。子どもの皮膚に湿疹やあせも、吹き出物やオムツかぶれができてないか。寝汗をかいてないか。皮膚は自他の境界や接触面であり、さまざまな体の不調のサインが現われる場所でもある。普段は衣服で覆われた部分も含めて皮膚の表面に接近し、「異物」がないか凝視する。単に「母親がわが子を被写体に撮る」のではなく、「ケアの視線」そのものを凝縮してみせる点に、本作の核がある。

本展ではさらに、生後1年未満の乳児を育てる100人の母親に真珠を誕生祝いとして贈り、河野と同様の手法で乳児を撮影することを依頼するプロジェクトも発表された。現時点で72人の母親から送られた写真が、ライトボックスの光に照らされて並ぶ。これまでは、「河野自身とわが子」という一対一の関係だったが、より広がりをもつと同時に、上述した河野作品の核がクリアに浮かび上がった。河野による撮影の依頼書には、乳児の体のくぼみや関節などから真珠が産まれ出てきたところを想像して撮ること、自然光での撮影といった条件が記されている。だが、実際に集まった写真を見ると、撮影条件をタイポロジー的に統一しようとしても、どうしてもさまざまな差異が出てしまう。しかし、そのこと自体が「多様なケアの視線の集合体」を差し出しているのではないか。解像度の高低のバラつき、ピントが合っていないといった写真自体の技術的差異。自然光での撮影であっても、実際にはスマホやデジカメの機種の違いにより、皮膚の色調の統一性がコントロールできないこと。乳児の体は思うように静止してくれないため、真珠をうまく挟めていない場合や、指先が写り込んだ写真もある。また、アザや傷など、個人の指標をあえて写し込んだ写真もある。匿名化されていても、ここには確かに、真珠という異物を介して親密な(とされる)関係自体を捉え直す、72通りの視線があるのだ。

河野愛《100の母子と巡ることもの》(2021-)

河野愛《100の母子と巡ることもの》(2021-)

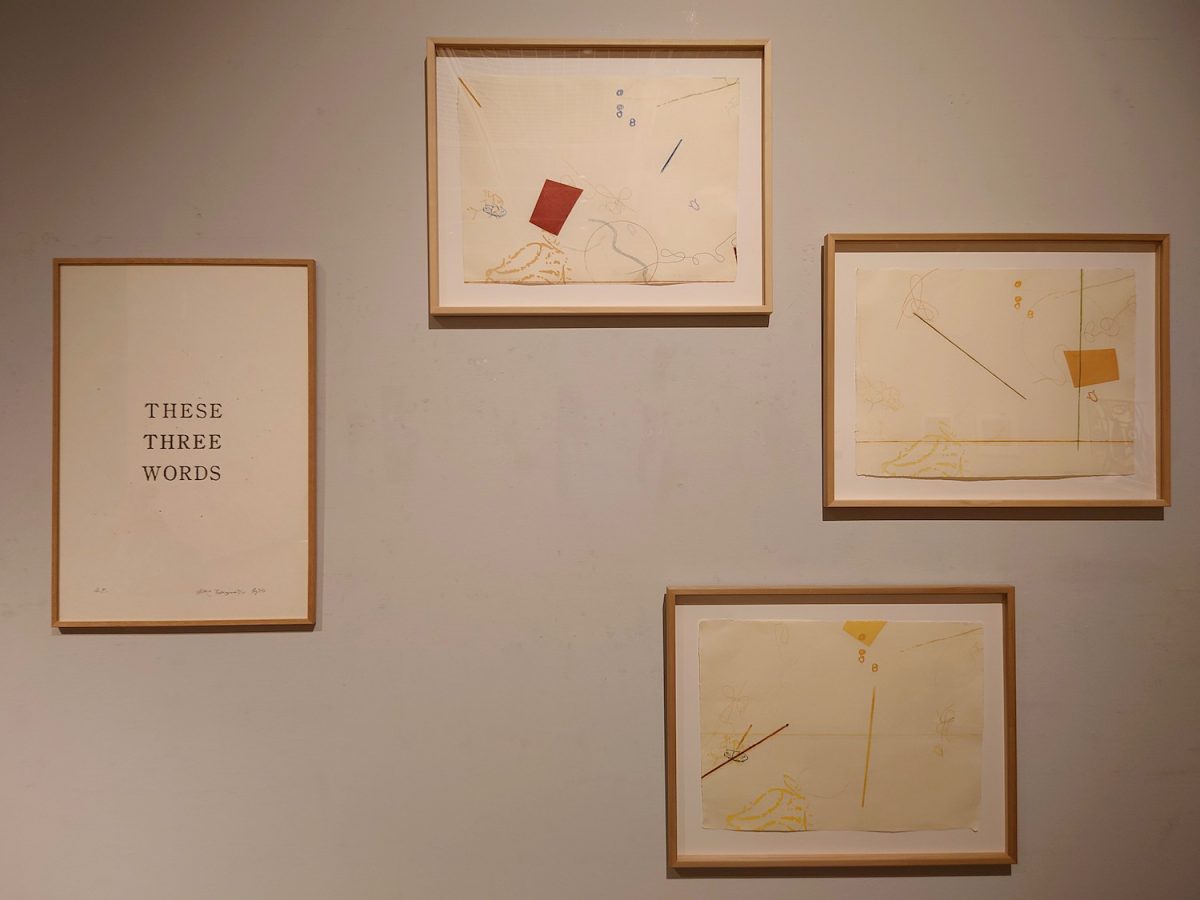

「得体のしれない異者」としてわが子を捉える視線は、コレクションの野田哲也の版画「日記」シリーズと呼応する。お化けかアザラシのように見えるが、野田自身の幼い娘がお気に入りの布団にくるまった様子を写真に撮り、一種の異物化された像として版画化している。また、「文字という概念」をめぐって呼応するのが、河野の《letters》と高松次郎の《英語の単語(THESE THREE WORDS)》だ。河野の《letters》は、乳児から幼児になった子どもが書くようになった、不完全で暗号のような「文字のかたち」を写し取ったもの。「完全な文字」はまだ書けない幼児でも、ひらがな、アルファベット、数字をそれぞれ識別し、頭の中には「文字という概念」が存在する。その驚きが、高松の「コンセプチュアルアート」の見え方を一気に変えてくれる。

左:野田哲也《日記 1976年11月18日(a)》(1976) 右:野田哲也《日記 1976年11月18日(c)》(1976)

左:野田哲也《日記 1976年11月18日(a)》(1976) 右:野田哲也《日記 1976年11月18日(c)》(1976)

河野愛《letters》(2024)

河野愛《letters》(2024)

左:高松次郎《英語の単語(THESE THREE WORDS)》(1970)、右3点:ジョン・ケージ「Déreau」シリーズ(1982)

左:高松次郎《英語の単語(THESE THREE WORDS)》(1970)、右3点:ジョン・ケージ「Déreau」シリーズ(1982)

さらに、成長した子どもは、ネオン看板のもう一文字「O」を押して転がせるようになった。河野の映像作品《〈O〉rolling》と並置されるのが、地面に「反」という文字を書く人間を彫刻化した福岡道雄の《反という字》だ。「文字」という共通項を媒介に、「(何かに対する)アンチ」という意志表明ができる存在へと成長していくことが、展示の締めくくりに提示される。

河野愛《〈O〉rolling》(2024)

河野愛《〈O〉rolling》(2024)

福岡道雄《反という字》(1990)

福岡道雄《反という字》(1990)

このように本展では、河野の作品と視点を介して、一般的なコレクション展では結びつかないような作品どうしが「点と点」として結びつく。「作家の視点でコレクションを読み解く」企画自体は珍しくないが、本展の意義は、キュレーションに反映されにくい「出産を経て育児中の女性の視点」がコレクションに介入する点にある。「育児中の女性やケアに関わる人の視点」は社会のなかで可視化されにくく、無意識に排除されてしまいがちだが、美術館でも同様だ。夏休みの時期は、子ども向けの企画やワークショップ、鑑賞教育などが美術館で増える季節でもある。そうしたソフト面の充実に加え、ベビーカーでも入りやすい、授乳室の整備などのハード面も重要だ。一方、本展は、育児やケアという、公共空間で不可視化されがちな視点から「美術館のコレクション」という公的化された領域に介入し、読み替えていく点に意義がある。河野の個展であると同時にコレクション展でもある本展は、育児やケアが社会と切り離されたものではないことを示していた。

関連レビュー

Soft Territory かかわりのあわい|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

鑑賞日:2024/07/13(土)