artscapeレビュー

Soft Territory かかわりのあわい

2021年07月15日号

会期:2021/06/27~2021/08/22

滋賀県立美術館[滋賀県]

4年間の休館を経て、「滋賀県立近代美術館」から名称を変え、リニューアルオープンした滋賀県立美術館。オープニング展である本展では、滋賀にゆかりのある若手作家12名が参加する。休館中に県内で展開した若手作家紹介プログラム「アートスポットプロジェクト」の参加作家9名に、新たに3名が加わった。同館では1986-99年度まで、同時代の作家を紹介する企画「シガ・アニュアル」が開催されていた歴史を踏まえ、原点回帰として、「地元と関わりのある若手作家かつすべて新作」というチャレンジングな態勢で臨んだ。「リスクは高くなるが、リスクを引き受けるような美術館でなければ、注目を集める若手作家は関わってくれない。また当館には、そのリスクを楽しめる学芸員がいる」というディレクター(館長)の保坂健二朗の言葉には、同時代の創造の場所としての美術館に対する期待と自負がにじむ。

展示の前半では、廃材の再利用や自然物を媒介的に取り込んだ表現が並ぶ。度會保浩は、昭和の住宅に使用された型板ガラス(ガラスの片面に凹凸の模様を付け、視線を遮断しつつ採光を確保する)の断片を接合し、壺の形態に再構築した作品を出品。西川礼華は、花を包んだ布を土や水に浸し、微生物の分解や風化作用によって遺物化させたものをベースとしてつくる。その生命の痕跡を読み解くように描画した日本画は、エネルギーや気の流れを思わせる繊細な震えに満ちている。藤永覚耶の作品では、スライスした丸太の片面にインクで画像を刷り重ね、毛細管現象により木の内部を通ったインクが、反対面に無数の色の粒となって「像」が出現する。植物組織の現象を利用して、印刷画像の最小単位である「ドット」、複製、時間の痕跡について問う。

度會保浩 展示風景[撮影:artscape編集部]

フライヤーのメインビジュアルにも採用され、鮮烈なイメージで目を引くのが、河野愛の写真作品《こともの foreign object》である。まだ体毛も生えそろわないような滑らかな乳児の皮膚のあいだで光る、一粒の真珠。それは、今まさに乳児の体内からこぼれ落ちる汗や涙の結晶のようにも、皮膚の上に生まれたばかりの神聖な吹き出物のようにも見え、乳児の体自体が新たな生命の萌芽を宿しているようにも見える。貝の中に「異物」が入る(人工的に入れる)ことでできる真珠と、母体にとっての「異物」である胎児。コロナ禍の直前に出産した河野自身の経験が着想源だというが、「異物」との共存や循環的につながる生命について、美しくも静謐なイメージで語りかける。

河野愛《こともの foreign object》[撮影:artscape編集部]

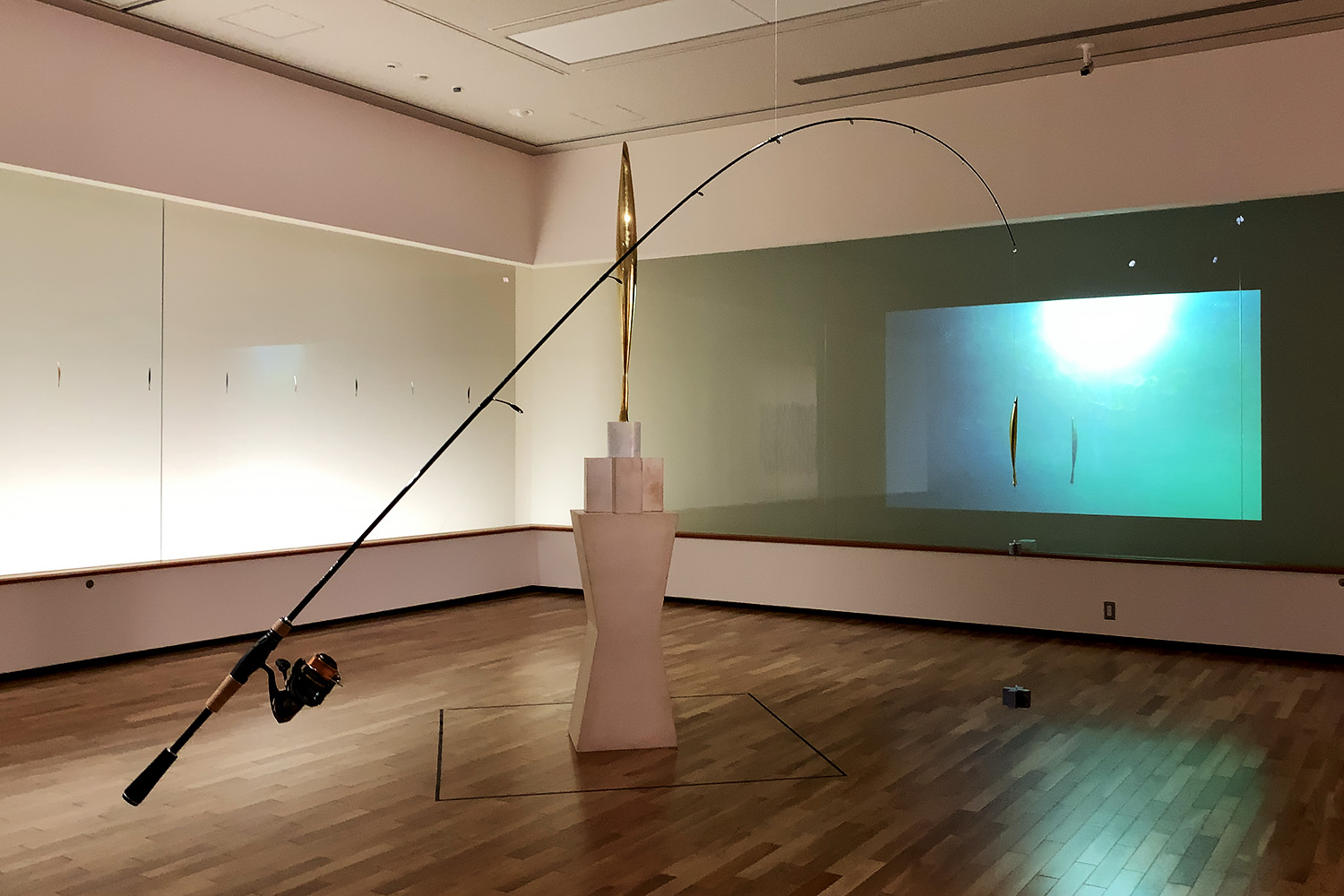

また、「琵琶湖」へ言及するのが石黒健一と井上唯。石黒は、滋賀県立近代美術館(当時)の開館展で初公開されたブランクーシの彫刻《空間の鳥》の制作年と、特定外来生物に指定されている淡水魚「ブラックバス」が日本に移入された年が同じ「1925年」であることに着目。石膏の原型からブロンズ鋳造され、世界中に複数体存在する《空間の鳥》を3Dスキャナでデータ化し、縮小サイズでアクリル製の「ルアー」として複製した。実際に琵琶湖にこの「ルアー」を投入した映像も制作。それは、かつて《空間の鳥》が「工業製品」と見なされた歴史をパロディとして反復しつつ、同年に異郷の地に持ち込まれたものの子孫たちの思いがけない邂逅の物語を夢想する。一方、井上唯は、琵琶湖の湖岸で収集した貝殻、流木、木の実、漁網、陶器の破片など自然と人工物が入り混じったさまざまな漂流物を用いて、繊細かつ壮大なインスタレーションを構成。砂浜に打ち寄せる波のようなベールが包み込む空間の中に、都市や樹木の生態系を思わせる造形物が展開する。

石黒健一《百年後に見る鳥と魚の夢》[撮影:artscape編集部]

井上唯《環》[撮影:artscape編集部]

最後に、展覧会タイトルにある「テリトリー」や「集団の形成と排除」について、薬師川千晴と井上裕加里の作品に注目したい。薬師川の作品は、デカルコマニーや掌での描画による「筆触」の否定と再肯定、構造の(非)対称性、折り畳んだ「画布」の襞構造など、抽象絵画の可能性の探求と解されるが、そこに同時代的な省察を読み取ることも可能だ。例えば《右手と左手の絵画》は、右手と左手に異なる色の顔料を付け、画面の左右半分ずつを単色で塗り分けた作品。それぞれの「領域」を主張する色どうしが真ん中でぶつかり合うも、混じり合って第三の領域を形成することなく、両者の「境界線」が出現する。

薬師川千晴 展示風景[撮影:artscape編集部]

井上裕加里の映像作品《grouping》は、日本と韓国の高校の教室で、教師の指示により、生徒たちが1人ずつ人数を減らしていくグループ分けのゲームの記録である。机と椅子ごと移動しながら、まず5人グループをつくり、4人、3人、2人とグループから1人ずつ排除されていく。ここで戦慄的なのは、韓国と日本の対照性だ。終始、席替え中のように賑やかで会話の絶えない韓国の高校生たちに対し、ほぼ無言のまま、会話も議論もなく、「空気を読んだ」者がすっと身を引いて退場していく日本。シンプルな仕掛けだが、「排除と選別が強制的に実行される場である教室」「理不尽なルールへの一方的な従属」、そして「空気を読むことで成り立つ日本社会」が鮮烈にあぶり出される。「誰をどのような理由で排除するのか」の議論も、「そもそも理不尽なルールに黙って従うべきなのか」という異議申し立ても起こらない。社会の縮小構造である「教室」が「排除を容認し、自分の意見や疑問を口に出す場ではない」ことの露呈は、日本社会における民主主義の機能不全の証左を突きつける。

井上裕加里《grouping》[撮影:筆者]

一方、屋外に設置された井上の《こうさするこうえん》は、公園の遊具を模したつくりのなかに、「コミュニケーションの必要性」を希求する。90度で交差するブランコは、お互いが交互に漕がないとぶつかってしまう。登り口が2つあるが滑り台が途中で合流する遊具もまた、相手とのコミュニケーションを取ることで遊びが可能になる。「遊具」という、より低年齢かつ身体感覚に訴える仕掛けを通して、「個人と個人のコミュニケーション」を図ろうとする作家の姿勢に希望を感じた。

井上裕加里《こうさするこうえん》[撮影:筆者]

2021/06/26(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)