最近、福岡市街部から引っ越した知人が、SNSで「街にいた時には自然助かるーと思っていたが、感じていたのはコントロールされた自然であり、安堵を感じていたのは支配のほうだった」ということを言っていた。

筆者が福岡市に越してきて7年が経つが、公共交通手段に頼っていることもあり、市外に出かけることができていない。近所にいくつかの緑地や低山があるため、その付近を通ることで、わずかに自然らしきものを体感しているが、もっぱら職場と家を往復するばかりで、より大きな地勢を知りなじむことはできていないように思った。

この夏に観た展示は、久留米市とうきは市をつなぐ耳納連山(みのうれんざん)を望み、九州四県を跨ぐ筑後川の支流を拠り所としている二人のアーティストによるもので、両者ともにコントロール不可能な自然の変化に対する態度が印象的だった。

芽吹きに目を止め、形に留める──オーギカナエ個展「軽さ・明るさ」

福岡市大手門のギャラリー・EUREKAで開催された「軽さ・明るさ Lightness/ Lightness」(2024年7月13~28日)は、久留米市田主丸にスタジオを構える作家・オーギカナエ(1963-/以下敬称略)の個展だ。

オーギは、シンプルな色と形で表現する佐賀出身のアーティストで、1996年から福岡・久留米を拠点に活動している。2017年からオリジナルのキャラクター「スマイル」を模ったミニマルな茶室で行なう「スマイル茶会」など、プロジェクト型の作品を展開。市内外でワークショップ活動もしており、福岡市美術館の、大濠公園や美術館の所蔵品を模ったクッションを用いたキッズスペース「森のたね」の空間づくりも手掛けている。

福岡市美術館内のキッズスペース「森のたね」

福岡市美術館内のキッズスペース「森のたね」

筆者は2021年に一度オープンスタジオにお邪魔させてもらったことがある。久留米駅からバスで小一時間、田主丸バス停を降りて訪ねた耳納連山を望むスタジオは吹き抜けのある気持ちの良い空間だった。地階には、スマイルの茶室の茶道具や掛け軸、トーラス(円環)をモチーフにした小型作品が100枚展示されていた。トーラスは、循環を意味するもので、未来への可能性を託した形としてコロナ禍の2020年から描き始め、100枚はこのオープンスタジオに合わせて仕上げられたものだった。力強い新作群を拝見して、スタジオを後にした。

アトリエ付近の風景(2021)[筆者撮影]

アトリエ付近の風景(2021)[筆者撮影]

2023年7月9日から10日にかけ、久留米市周辺は記録的な水害に見舞われた。スタジオ付近の田主丸地区に流れる「千ノ尾川」が氾濫し、扇状地沿いでは土砂崩れが発生し死傷者が出た。スタジオも浸水被害を受け、復旧には時間を要したという。

今回の「軽さ・明るさ」展は、その水害から1年を迎えるというタイミングで、洪水によって変化する自然と、時間の経過に目を向けたものだった。ギャラリーの空間に設置されていたのは、八女の和紙を用いた張子のような立体作品と、ガラスやアルミのオブジェ。たっぷりと余白を開け、壁面と床にポツン、ポツンと展示されている。材料には、八女の和紙や、アンティークのガラスなど、なるべく土地のものを用いたという。タイトルの通り、点々と配置された作品の一つひとつは小ぶりで、手に取ったらきっと軽いことが想像できる。青緑や黄色の鮮やかな絵の具はギャラリーの白い壁に映え、光を放っているように見えた。ギャラリーオーナーの牧野さんが出してくださった冷たいほうじ茶と一緒に、色や形が、こちらの身体に穏やかに染みわたっていくように感じた。

「軽さ・明るさ Lightness/ Lightness」展示風景 ©2024 EUREKA

「軽さ・明るさ Lightness/ Lightness」展示風景 ©2024 EUREKA

ドーナツ型のオブジェはトーラスのようにも見えたが、オーギのステートメントを読むと、印象が変化した。

洪水が終わって

いろいろなものが流れていき、流れ着いた。

空は明るかった。

時々日差しが現れた。

その後に植物が芽を出した。

押し寄せた土砂の中には植物の種が含まれていて一年間見続けた土砂の溜まった空き地には今までとは違った種類の植物が繁茂を繰り返しその種類を何度か変えた。

それは回復へと向かう作業を見ている様だった。

雨水と共に運ばれた土砂が、水害前とは異なる植物の種子を運び、目の前の光景を少しずつ変えていく。軽く・明るく表わされているのは、その変化の後の風景であった。

ギャラリーの隅に、ガラスでできた階段状のオブジェがあった。これは、幼少期にオーギが洪水を目にした際、階段の上から光景を見ていた、という記憶に基づいたものだという。透き通る階段に視線を沿わせていると、ギャラリーの時間と空間がねじれ、子供の頃のオーギさんが、現在の情景を見ているように感じられる。ガラスの階段によって、幼少期という時間軸が加えられ、昨年の洪水が、大きな循環のなかに位置づけられていた。

回復していく自然、人知れず芽吹いている生命を扱ったこの作品は、水害の記憶を重たく、取り扱えない出来事とするのではなく、ヒョイと、通りすがりの私にも受け入れられる浸透圧で見せてくれた。ふと芽吹きに目を止め、形にとどめることで大きな時間の流れに身を置き、自然の摂理を受け入れる態度に、オーギの作家としてのしなやかな強さを感じた。

「軽さ・明るさ Lightness/ Lightness」展示風景 ©2024 EUREKA

「軽さ・明るさ Lightness/ Lightness」展示風景 ©2024 EUREKA

自然にひれ伏す──「ちくごist 尾花成春」

「軽さ・明るさ」展の少し前、久留米市美術館で、現在のうきは市出身の画家、尾花成春(1926-2016)の回顧展を観覧した。独学で絵を学び、福岡県美術展などに出品して頭角を表わした尾花は、1950年代に九州派メンバーのひとりとなり、福岡を拠点に終生活動した。本展は、約100点の作品と資料からその活動の全貌を辿る展覧会だ。キュビスム的表現から出発して抽象表現へと展開していった尾花が、つねに追求すべきテーマを据え、精力的に画風を変化させていく様子が辿れる充実した展覧会であった。筆者も、九州派のメンバーのオチ・オサムの展覧会を担当したばかりである。オチの場合も、九州派の活動の収束以後も変化し続ける作風に、目を見張るものがあった。当たり前のことだが、作家の活動は一時期だけを取り出して語れるものではなく、画業全体を見渡すことで、作家の底力が見えてくると感じた。

本展でとりわけ印象に残ったのは、尾花にとっての筑後平野、そして筑後川の重要性だった。尾花は、九州派時代にも地元・吉井に拠点をおいて活動しており、幼少期に耳納連山を越えて親戚を訪ねた道中に目にした菜の花畑を題材に「黄色い風景」と題したシリーズを発表した。アスファルトや廃材を黄褐色の画面に貼り付けたシリーズは、アンフォルメル的でありながらも、固有の風土を感じさせるものである。1960年代後半からは、筑後平野をよりコンセプチュアルに取り扱っている。緩やかな曲線を描く箱状の立体を黄土色に着色したもの、土とセメントで作った塊をビニールで包んだもの、「筑後平野」とだけ印刷したハガキなどを、「筑後平野」として展示した★1。筑後平野は作家自身の原風景であり、尾花の思考のベースと言えるような場所だったのだろう。

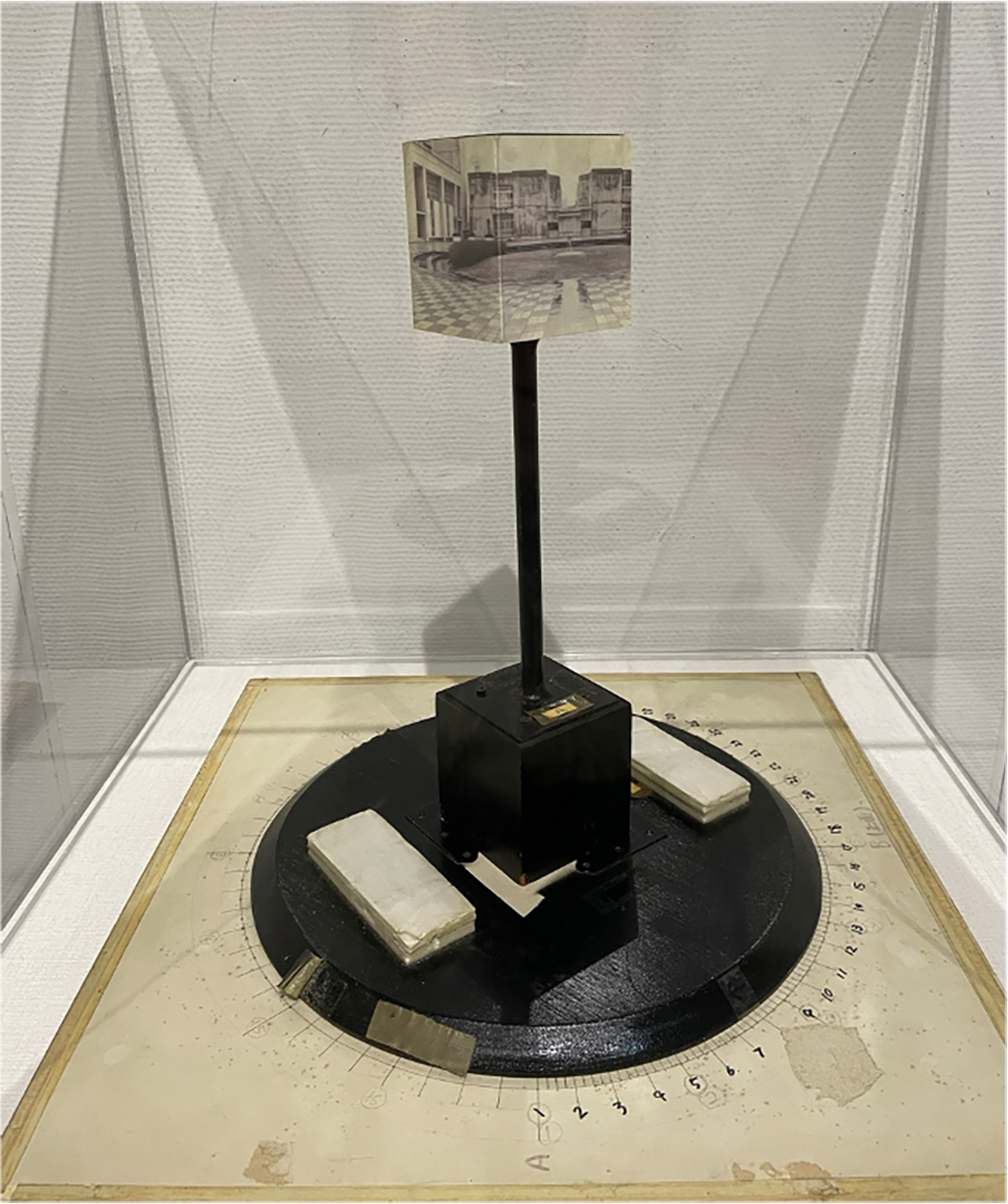

「ちくごist 尾花成春」展示風景

「ちくごist 尾花成春」展示風景

やがて絵画に回帰した尾花は、1972年から筑後川を主題とした絵画を発表する。きっかけは、「筑後川に神を視た」と語る、個人的な体験であった。ある日の午後3時、筑後川べりに立っていた尾花は、太陽が雲に隠れ、一瞬にして野原が死んだように見えたのだという。

《午後三時の野(童子丸風景)》(1973)

《午後三時の野(童子丸風景)》(1973)

それ以降10年以上にわたり描かれる「筑後川シリーズ」は、クローズアップした草むらを、オーロラのような色彩と有機的な筆触で描いている。例えば《午前3時の野(童子丸風景)》の基調となるのはレンガ色で、毛羽立つように草が生い茂る地面の質感は、風雨にさらされてきた時間の流れを想起させる。河原の風景であれば描写されるはずの川と空は画面上方のわずかな面積に留まり、ひたすらに乾いた草と大地が目の前に飛び込んでくる。太陽の運動がもたらす大地の変化に、人智では測れないものまで感じ取り、異様な描写によって、筑後川の河川敷を描き続けたのであった。尾花の未発表詩の言葉「獣毛のように見える冬枯れの叢は醜悪な屍体(しかばね)のよう/そして叢の中の道だけが/ひんやりとして冷たく/私の手を汚す」には、筑後平野の草むらの自然の変化に対する深い愛着が感じられる。1988年の「筑後川シリーズ」では、環境変化によって現われた鳥も画面の中に描き込み、その時々の環境を後世の人々に伝えようとした。

1989年、尾花は「筑後川シリーズ」から離れた。その理由は、護岸工事によって河原の光景が単調になったことであったという。《筑後川末期現象》(1988)には、そのタイトルからして作者の想いが明らかだが、70年代の筑後川シリーズにあったやわらかな筆触や生命の気配は消え、閉じゆく瞼のような形や引きつれたような枯草の表現に、自然の変化の余地が削られていくことに対する深い悲しみと怒りが読み取れる。尾花は「自然にひれ伏すと、すごか色、すごか造形も何もかも生まれてくる」と発言した★2。とめどなく表現すべきものが見えてくる筑後川を愛した作家にとって、その源泉を変容させられることには断固として抗ったのであろう。

変化していく自然に向き合って

先日、福岡の映画館・KBCシネマで、映画『阿賀に生きる』(1992年公開、佐藤真監督)のリバイバル上映を観た。新潟水俣病の発生した地である新潟県阿賀町を舞台に、川と接しながら暮らしを営んでいる人々を捉えたドキュメンタリーだ。稲作、鉤釣り漁、船大工など、町の人々は誰もが、それぞれの仕事をもっている。そして誰もが、身体にしみこんでいる仕事の勘どころがあり、スクリーンのなかでそれを発揮するとき、なんとも言えずよい表情をするのだった。仕事の勘どころとは、自然との距離感の取り方と言い換えられるのだった。

オーギカナエ、尾花成春という、耳納山のふもとで自然を見つめ、対峙してきた二人のアーティストの展示は、まったく異なるアプローチではあるのだが、この『阿賀に生きる』とつながっているように感じた。ともに、制作することと、その根差す場所を見つめることがつながっていて、つくることと、おののきながらも自然の循環、変化に対峙することがつながっている。

福岡市に外から流れ着いた自分が、この地にどのように根差すか模索中であるが、作家や作品が見せてくれるしなやかな、ときに頑固な身振りに学ぶことがとても多いと感じている。

★1──展覧会図録『ちくごist 尾花成春』(久留米市美術館、2024)p.40

★2──「自然にひれ伏して… 尾花成春 個展」(『毎日新聞』1977年10月15日)

軽さ・明るさ Lightness/ Lightness

会期:2024年7月13日(土)~7月28日(日)

会場:EUREKA(福岡県福岡市中央区大手門2−9−30−201)

公式サイト:https://eurekafukuoka.com/2166/

ちくごist 尾花成春

会期:2024年4月20日(土)〜7月7日(日)

会場:久留米市美術館(福岡県久留米市野中町1015)

公式サイト:https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam/exhibition/20240210-2/

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)