梅津庸一の公立美術館初となる個展「クリスタルパレス」(2024年6月4日〜10月6日、国立国際美術館)は、溢れんばかりの作品数によりこれまでの変遷を辿ることができる、ミッドキャリアの作家とは思えないほど濃密な内容であった。梅津は、絵画、ドローイング、陶芸、版画などの幅広い媒体に加え、美術教育制度の外部としての私塾「パープルーム」や「パープルーム・ギャラリー」の運営、展覧会企画やテキスト執筆など、多彩な活動で知られる作家である。しかし本展は、美術界においてマルチな活動を如才なく繰り広げてきた作家の、完成度の高い作品のみでつくり上げられた半回顧展ではなかった。展示には、梅津が小学6年生のときに描いた絵や多大な影響を受けてきたビジュアル系バンドのCDなども含まれており、戸惑いや行き詰まりも抱えながら、その都度制作の意義やモチベーションに誠実かつ真摯に向き合ってきたひとりの作家の軌跡を辿るようであった。多様な媒体による作品にも、点描・花粉・陽光のきらめき・水玉・月などの形態や、花粉・花粉濾し器・メッセージボトルなどの送受信に関わるモチーフなどの通底するものを見出すことができる。梅津の作品は、日本近代洋画に重ねた自己像の探究、既存の美術制度が生み出すヒエラルキーへの疑義、制作者と生活者の間の穴埋め作業、美術と生活の両面において見過ごされてしまうマイナーなものへの眼差しなど、語るべき要素が多くある。しかし本稿では、大文字の美術史や歴史を代弁するのではなく、あくまで自己の深い内省を通してそこに触れる、梅津の制作態度について書いてみたい。

曲がったヤシの木と魚肉ソーセージ

図1-1 「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景[撮影:安藤裕美]

図1-1 「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景[撮影:安藤裕美]

最初に来場者を迎えるのは、やや曲がったり倒れたりしたヤシの木たちである[図1-1、1-2]。ヤシの木は、梅津の愛やコンプレックス、さらにはその背後にある国家にもつながる、自塑像と呼べるものである★1。 男性器に似たその形状は、異質なもの同士の出会い(受粉)を意味する、梅津の重要なモチーフとしての花粉の拡散を想起させる(ヤシの木が送信機なら、自身の臀部にいまも残る蒙古斑型の「花粉濾し器」は受信機であり、それもまた自塑像といえる)[図2]。またヤシの木は、昭和の集合的な夢であった手の届く海外旅行先としてのハワイの象徴であり、そのわずか20年ほど前に真珠湾攻撃に出撃して亡くなった大叔父に結びつくものでもある。憧れの外国といまや日本人に(意図的に)忘れられた戦跡──ハワイにまつわるこの対極的な要素が、ポップで安っぽい土産物のような陶器のヤシの木に姿を変える。真珠湾攻撃で亡くなった大叔父への関心は、多数描かれた詩的なドローイングや精巧な版画のなかにも見出せる。

図1-2 「パームツリー」シリーズより(「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景)[撮影:安藤裕美]

図1-2 「パームツリー」シリーズより(「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景)[撮影:安藤裕美]

図2 「花粉濾し器」シリーズより(「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景)[撮影:安藤裕美]

図2 「花粉濾し器」シリーズより(「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景)[撮影:安藤裕美]

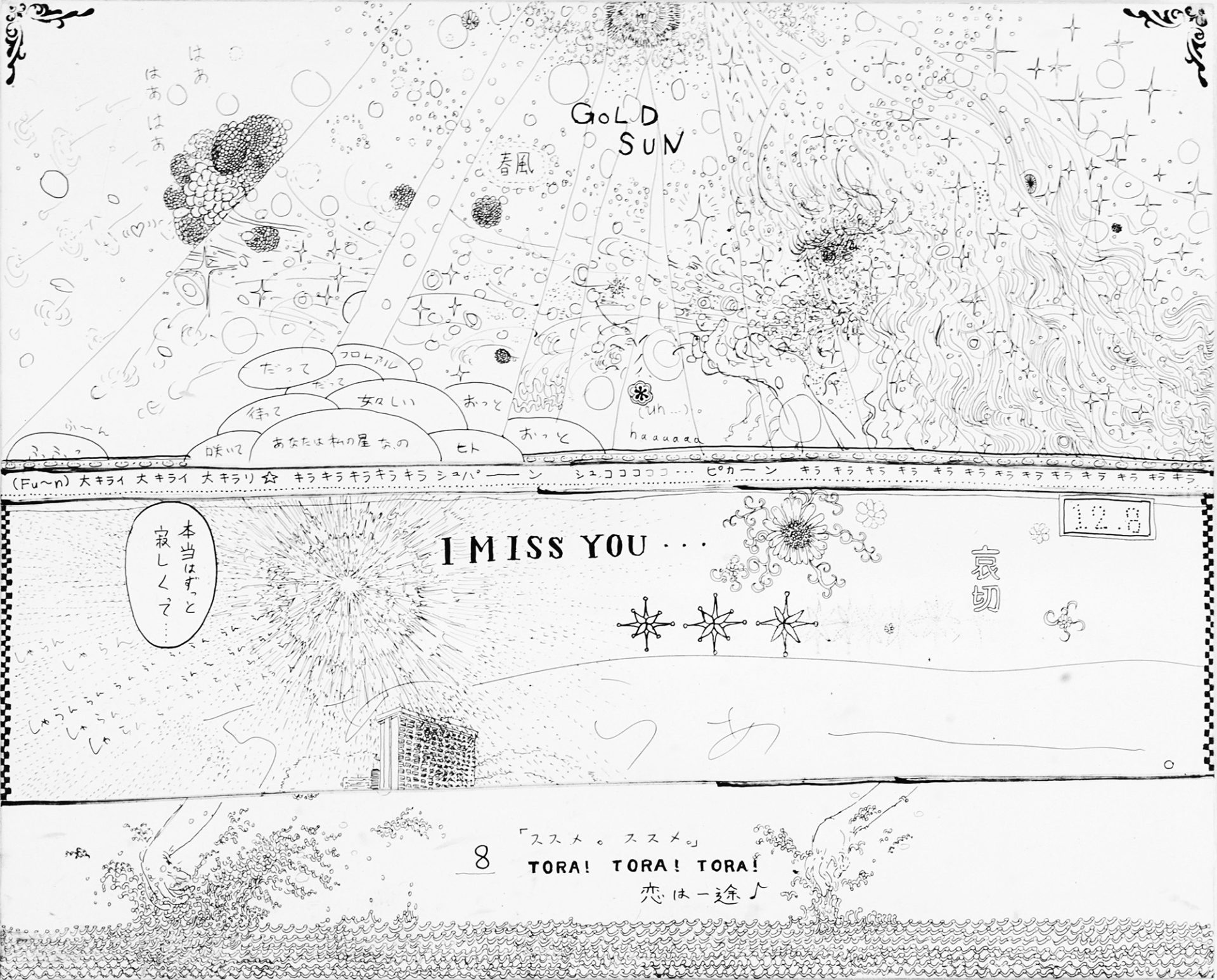

ドローイングには、真珠湾攻撃の際に使われた「ワレ奇襲ニ成功セリ」という意味の暗号である「TORA! TORA! TORA!」という言葉が書き込まれている[図3]。そしてその後には、1996年にアイドルグループが歌いヒットした「(TORA! TORA! TORA!) 恋は一途」という歌詞の一節が添えられている★2。意中の相手を落とすことを奇襲に喩えたのだろうこの歌詞は、真珠湾攻撃によって命を落とした大叔父の運命に比べて、なんと浅薄だろう。しかし梅津は、それにより戦後日本の軽薄さを批判するというのでも、いわゆる平和ボケした自己をそこに投影するというのでもなく、白昼夢のような甘い感傷のなかに会ったこともない大叔父の存在を描き込む。それは、時代の流れのなかでそのような最期を遂げざるを得なかった大叔父の青春を、自らも重ねつつ、そこに回復しようとしている行為のように思われる。果たして大叔父の死は、映えある男らしいものだったのだろうか、異国のハワイはその目にどんなふうに映じたのだろうかと、くにゃりと曲がったヤシの木は問いかける。大叔父と顔が似ているという梅津の胸の内には、時代の流れに呑み込まれたとき、自分はどうなるだろうか、またどうするだろうかという問いが、幾度となく去来したはずである。それは、観察者や告発者として過去の史実を取り上げるより優しく深く、過去に触れる仕方なのではないかと思われる。

図3 梅津庸一《GOLD SUN》(2007)

図3 梅津庸一《GOLD SUN》(2007)

曲がったヤシの木と似た象徴性をもつのが、安っぽいピンク色をした魚肉ソーセージのスライスの絵だろう[図4-1、4-2]。18世紀ヨーロッパや日本の近代洋画黎明期の静物画に範を取った魚肉ソーセージの絵画は、それよりよほど精巧に描かれた鶏(といってもスーパーで売られている状態だが)より際立つ、進行方向に向かってほぼ正対する薄紫色に塗られた自立壁に展示されている。ウィーンで生まれたウィンナーを祖にしつつ、肉ではなくさまざまな魚の白身を使い、着色料により肌のような色にしたソーセージもまた、ヤシの木や蒙古斑に連なる、自身の心身に跨るコンプレックスに肉薄するモチーフであろう。

図4-1 「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景[撮影:安藤裕美]

図4-1 「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景[撮影:安藤裕美]

図4-2 「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景

その先には、日本近代洋画家たちの師であるラファエル・コランの横たわる裸婦《花月(フロレアル)》を参照した、自室のベッドに横たわる裸体の自画像が展示されている。自身の捻じれを日本の近代洋画の受容にみるその自画像の上部にも、魚肉ソーセージのスライスか鳥肉らしき絵画が並んでいる[図5]。その左には、小さな冷蔵庫と折り畳みイスと扇風機。そしてその右には戦闘機の前に立つ飛行服姿の大叔父の版画が掛かっている。バラバラのものを組み合わせたこの三連画は、青春時代に自らのコンプレックスに肉薄しつつ、狭い下宿部屋で美術家となるべく溢れんばかりの夢を育んだ梅津の自画像なのだろう。

図5 梅津庸一《フロレアル(わたし)》(中央下、2004-07)、《鳥肉/星/花》(中央上、2004-06/「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景)[撮影:福永一夫]

図5 梅津庸一《フロレアル(わたし)》(中央下、2004-07)、《鳥肉/星/花》(中央上、2004-06/「梅津庸一 クリスタルパレス」展示風景)[撮影:福永一夫]

日本近代洋画の若い画家たちの絵には、恋やコンプレックスなどの青春の喜びや苦悩が色濃く刻印されている。中村彝や村山槐多、関根正二の作品を思い起こせば、青春の煩悶が芸術の域に高められていることがわかる。作品として結晶化された青春期の個人的な経験は、誰しも身に覚えがあるものであり、それゆえ普遍的なテーマでもある。しかし昨今の美術は、そうした個人的内省からどんどん離れて、外側の事象に反応することが多くなってきていると感じる。自身の身体や内面に根差した梅津の作品は、作家がしばしば「現代美術産業」として揶揄するところの現代美術に対し、私小説的とも言える詩的な作品により応答しているように思われるのである。

美術館は巨大な花粉培養地になれるか

さて、本展は「クリスタルパレス」と題されている。クリスタルパレス(水晶宮)は、1851年のロンドン万国博覧会で当時の最先端の建築技術を活かして設計されたガラスのパヴィリオンの名であり、後に温室として利用されることになった。このタイトルには、2025年に大阪で開催される、もはや時代遅れになった万博への批判も幾分込められているだろう。そしてガラスのパヴィリオンは、広大な展示空間を内部に抱える美術館のアナロジーとしても機能する。万博と同じ近代化の流れのなかで生まれた美術館は、美術や制作への愛を散布する巨大な花粉培養地になりうるだろうか。公立美術館での初めての大規模個展で、この問いが作家自身にも美術館にも投げかけられているように思われたのだった。

★1──『ゲンロン15』(ゲンロン、2023)に「失われた抒情と穴が開いたレンコン状の月──梅津庸一の近年の作品」と題してこの問題について論じているので、お読みいただけると幸いである。

★2──MAX「TORA TORA TORA」(作詞・作曲:TIGER BOYS、1996)

特別展「梅津庸一 クリスタルパレス」

会期:2024年6月4日(火)~10月6日(日)

会場:国立国際美術館(大阪府大阪市北区中之島4-2-55)

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/202400604_umetsuyoichi/

球と円の往還──平川紀道「Circular piece」

表参道交差点すぐのOmotesando Crossing Park裏の駐車場で開催している平川紀道「Circular piece」(2024年9月7日~10月2日)について紹介したい。本展示は、筆者がanonymous art projectのゲストキュレーターとして企画に携わったものである。交差点に面したホワイトキューブ内では長谷川祐子キュレーションによるライゾマティクス「recursive」(2024年9月14日〜10月3日)、同じ駐車場では木村貴史キュレーションによる木村、古谷茂利、上田真平×瀬賀誠一の「CUBE」(2024年9月7日〜10月2日)、さらにOmotesando Crossing Park右手のanonymous art projectビルでは木村貴史「DEEPER」(2024年9月7日〜10月1日)が開催されている。表参道交差点周囲で、5名・組の映像作品とメディアアートが展開されているので、足をお運びいただければ幸いである。

平川紀道《circular piece (of the spacetime)》(2024)[撮影:ToLoLo studio]

平川紀道《circular piece (of the spacetime)》(2024)[撮影:ToLoLo studio]

平川紀道の巨大な球形の映像が、街の中に現われる。ひと目ではなにかわからないかもしれないが、それは北海道各所、愛知県豊田市、そして島根県石見地方で、大地から1日の太陽の動きを全方位で捉えた映像である。高速で雲が流れる湾曲した円形の空を抱くように、水や石庭、岩場、草叢、雪原が取り囲む。球形は4次元のホップ座標系/超球面座標系に覆われ、時折その中心に6次元の高次元空間における回転体が現われる。それらは理論上にしか存在しないものだが、平川の独自のプログラミングと置換により、目に見えるものとしてそこに現われている。華やかな店舗が立ち並び、人々が行き交う都会のただなかで、人間の活動領域は巨大なグローブの上のほんのわずかな一表面であることに、改めて気づかされる。

映像には、光の周りを飛ぶ羽虫の様子も差し挟まれている。闇の中の虫たちは、電灯を太陽と勘違いしてそこに惹き寄せられていくという。太陽が昇り、沈む。虫たちが、人工灯の周りを旋回する。平川の新作《circular piece (of the spacetime)》では、羽虫の動きから天体の運行まで、 ミクロからマクロに至る環境から抽出された円や球体が、円環運動を描く。大地に根差した環境を捉えた円形の映像とそこに現われる4次元球面や6次元空間の回転体は、あらゆる生物やこの世界の背後で働く宇宙の秩序構造を垣間見せられているような気になる。

平川紀道《circular piece (of the spacetime)》(2024)[撮影:ToLoLo studio]

平川紀道《circular piece (of the spacetime)》(2024)[撮影:ToLoLo studio]

球形に映し取られた青空はまるで地球のようであり、夕焼け空は火球のように見える。包んでいるはずの空が反転して、包まれている地球になる。それは、この世界を巨視的な視点で眺めさせると同時に、自らもそこに包み込まれていることを知らせる。映像は時折ネガポジ反転され、この世界には存在しないはずの「アンチコスモス」が現われ出てくるようでもある。会場では、平川が撮影時に録音した虫の鳴き声や鳥の囀りが聞こえてくる。映像に映し出される事象は、人間と切り離して対象化される自然ではなく、人間を含めた虫や鳥などの地上に暮らすあらゆる生物が、その円環のなかにあることを伝える。しばらく眺めているうちに、《circular piece (of the spacetime)》は背後で刻々と移り変わる現実の空や、ビルに取り付けられた時計盤や高級時計の広告映像とも照応しているかのように見えてくる。それは、絶えず変わり続ける都市の光景と緩やかに変化する自然の光景を対比しつつも、人間がつくり出した人工物さえ自然環境の一部であるような感慨を抱かせるのである。

平川紀道「Circular piece」

会期:2024年9月7日(土)~10月2日(水)

会場: Omotesando Crossing Park(東京都港区南青山5-1-1)

公式サイト:https://anonymous-collection.jp/2024-9-7-hirakawa/