NYでは、2021年6月にワクチンを1回以上接種した成人が70%に到達したことから、7月にはコロナ関連規制が解除され、独立記念日には恒例のメイシーズによる花火が復活。2022年に入るとコロナ以前の活気を取り戻し始めた。3月にはニューヨーク近代美術館(MoMA)が図書館やアーカイヴを再開、4月には延期されていた現代美術展の代表格ホイットニー・ビエンナーレ、その他延期されていた一連の展覧会が開催され始めた★1。ここでは、2022年以降のアフターコロナにおけるNYの美術館を中心としたアートシーンについて取り上げたい。

アレックス・カッツ展開催時のグッゲンハイム美術館(2023年2月)[筆者撮影]

アレックス・カッツ展開催時のグッゲンハイム美術館(2023年2月)[筆者撮影]

コロナ前後の美術館を取り巻く状況

コロナ禍の米国での最も大きな出来事といえば、2020年5月に起こったジョージ・フロイド事件を契機としたBLM(Black Lives Matter)運動の更なる拡大であった。本事件後には米国の主要美術館が連帯のメッセージを打ち出したが、かえって「ニューヨークの文化機関への公開書簡」★2が提出されるなど、これまでの美術館の白人偏重の在り方にNOが突き付けられた。脱白人主義へと舵を切りつつ、それ以降、多様性と包摂性──BIPOC(黒人、先住民、有色人種)、女性作家、LGBTQ+の作家に焦点をあてたもの──、そして脱植民地化、気候変動、格差問題など社会的な課題を主題にした展覧会が多勢を占める。

以前からその風潮は世界的にあり、それは2019年の国際博物館会議(ICOM)京都大会での博物館定義再考の議論へと繋がり、2022年のチェコ大会で正式に博物館の新たな定義が制定された★3。NYでは、人口の2/3が有色人種であるにも拘わらず、文化機関の雇用者の2/3は白人であることから、2017年にビル・デブラシオNY市長(当時)が各機関の雇用者、役員の多様性に連動して助成金を給付する文化計画を発表し、ダイバーシティを各機関に要請。2019年夏には計画を更新し、向上計画が達成できない場合は助成金が削減されることを定め、早急な対応を促した★4。同年秋のMoMAのリニューアル開館ではコレクション展示の構成が見直され★5、同じ年にグッゲンハイム美術館では初の常勤黒人キュレーターとしてアシュリー・ジェームズ(Ashley James)が採用されている。

メトロポリタン美術館(MET)も2018年に館長に就任したマックス・ホレイン(Max Hollein)が脱ヨーロッパ志向を掲げ、あらゆる時代の美術史をより包括的に紹介する方向を推進、初の常勤黒人キュレーターとしてデニス・マレル(Denise Murrell)を2020年に迎えることを発表した。つまり美術館は、内部の構造的問題と外部へ向けた発信活動について、変革を求められている状況にある。その潮流のなかで、アメリカではBLMの問題が改めて浮上し、アイデンティティ・ポリティクス、ソーシャル・ジャスティスを扱った展覧会の開催をさらに促進させる契機になったのだ★6。

コロナ以後の展覧会

2022年から2024年までのNYの主要美術館を例にとると、ニューミュージアムの複数のフロアを使用した大型展は、シアスター・ゲイツ(アメリカ黒人男性)、フェイス・リンゴールド(アメリカ黒人女性)、ドリーン・ガーナー(アメリカ黒人女性)、ワンゲチ・ムトゥ(ケニア黒人女性)、ジュディ・シカゴ(アメリカ白人女性)の個展であり、白人男性作家が見当たらない★7。

ホイットニー美術館は、ホイットニー・ビエンナーレを2度開催したが、米国の代表的画家エドワード・ホッパー(アメリカ白人男性)の大規模回顧展を開催する一方で、初のアメリカ先住民の個展となるジョーン・クイック=トゥ=シー・スミス、ジョシュ・クライン(アメリカ白人とフィリピン移民を両親にもつアメリカ人男性)、ルース・アサワ(日系アメリカ人女性)、ヘンリー・テイラー(アメリカ黒人男性)の個展を開催した。

「Jaune Quick-to-See Smith: Memory Map」展 会場風景 ホイットニー美術館[筆者撮影]

「Jaune Quick-to-See Smith: Memory Map」展 会場風景 ホイットニー美術館[筆者撮影]

グッゲンハイム美術館は、カンディンスキーやピカソの特集展示、アレックス・カッツ(アメリカ白人男性)の個展を開催する一方で、ジェニー・C・ジョーンズ(アメリカ黒人女性)をはじめ多様なエスニシティの女性作家の個展を重点的に開催した★8。さらにニック・ケイブ(アメリカ黒人クィア男性)、1960〜1970年代の韓国美術展、身体と視覚をテーマにした「Going Dark」展などを企画した。無論これらの作家たちやテーマが属性のみによって取り上げられたのではなく、その活動と作品が評価に値することが前提であろう。

MoMAとMETは膨大なコレクションと巨大な展示空間を擁することから、同時期に複数の展覧会や収蔵品による特集展示を行なっているため、ここでは活動の一端にしか触れられない。マティスの《赤いアトリエ》内で描かれた絵画や彫刻が世界中から集結したMoMAでの「Matisse: The Red Studio(マティス:赤いアトリエ)」展、マネの《オランピア》が初めて米国に上陸したMETの「Manet/Degas(マネ/ドガ)」展のように、伝統的美術史上の巨匠作品を国内外から集めた展覧会を開催する一方で、METではジャン=バティスト・カルポーによる黒人女性をモチーフにした胸像《なぜ奴隷として生まれたのか!》(1868)の制作背景を批判的に再解釈する「Fictions of Emancipation: Carpeaux Recast(解放のフィクション:カルポーを一新する)」展や、ベラスケスによる肖像画で知られ、奴隷から画家に転身したフアン・デ・パレーハを取り上げ、奴隷労働と多民族社会がスペインの黄金時代の芸術形成といかに密接に結びついていたかを検証する「Juan de Pareja, Afro-Hispanic Painter(フアン・デ・パレーハ:アフロヒスパニックの画家)」を企画するなど、新たな視点から収蔵品の提示を試みた。ほかにも19世紀のサウスカロライナ州での黒人奴隷陶工による陶器を検証した「Hear Me Now」展、前述したマレルの企画による、ハーレム・ルネサンスと黒人モダンアートを国際的な美術史展開の中心に位置づけようとした「The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism(ハーレム・ルネサンスと大西洋横断モダニズム)」展など資料的価値の高い展覧会がある★9。

MoMAでも、戦争が続く今日の状況にもつながり、弱者の視点に立った作品で知られるケーテ・コルヴィッツについて、近年の収蔵品を交えながら、その制作過程に焦点をあてることでモダニズムにおける位置づけを探っている。また「Just Above Midtown: Changing Spaces(変わりゆく場所)」展では、アフリカ系など有色人種の作家たちの文化的拠点として存在したJust Above Midtown(JAM)の足跡を関連作家の作品やアーカイヴ資料で辿っている。JAMは1974〜1979年までMoMAと同じ57丁目で活動し、その後、トライベッカ、ソーホーと場所を変え、1986年まで活動した。マンハッタンで初めてのアフリカ系アメリカ人が所有する商業アートスペースであり、裕福な白人が理事を務めるMoMAとは経済事情が全く異なったが、デイヴィッド・ハモンズ、センガ・ネングディらの作品が紹介された貴重な場であった。そのJAMの活動がMoMAによって紹介されたことは意義深い。

このように両館は、これまでの伝統的な美術史における銘品を紹介する展覧会と、以前は周縁と見なされていた作家や動向を再評価、あるいは徹底的に探究することで別の語りを提示する展覧会の2つの方向性を共存させている。多くの美術館で白人男性現存作家の個展が減少傾向にあるなか、MoMAでは2022年にウォルフガング・ティルマンス、2023年にはエド・ルシャの大規模回顧展を開催した。現代社会を映し出す作品ではあるが、BIPOCでも社会問題に基づく作品でもなく、これまでの美術史に対するあからさまな問題提起もないヒューマニスティックな作品やユーモアが漂う展示は、コロナ以後のNYにおいて、むしろ新鮮にすら感じた。

以上のように、主要美術館の活動を駆け足で辿ったが、そのなかで印象深かったのは、黒人関連の展覧会での観客層の変化だった。ふだん米国の美術館では、鑑賞者の多くは欧米系、次いでアジア系のように感じ、アフリカ系人種の観者はそこまで見かけない。しかし、リンゴールド展やハーレム・ルネサンス展では、3~4割程度の入場者はアフリカ系であったように思う。つまり自身と同じルーツの作家や関連する作品であれば観たいと思っているのだ。これまでの白人作者による白人側からの解釈や語りには、共感を覚えず興味を持てなかったのではないだろうか。今後、多様性と包摂性に基づく活動が展開されていくなかで、時間はかかるだろうが、入場者の割合もNYの人口構成に近づいていくことを期待したい。

ミュージアムと先住民

2023年は特に先住民と美術館/博物館との関係性が強まった年であった。1970年代から幅広い創作活動を行ない、ホイットニー美術館での初の先住民による個展を開催したクイック=トゥ=シー・スミス★10は、インタビューで、本展の開催が他の先住民作家が同館や他の場所で展覧会を開くきっかけになって欲しいと語った★11。それは、ワシントンのナショナルギャラリーでの「The Land Carries Our Ancestors: Contemporary Art by Native Americans(大地は祖先を運ぶ:ネイティブ・アメリカンによる現代アート)」展へと結実する。本展で彼女はキュレーターを務め、織物、彫刻、ビーズ細工、絵画、パフォーマンス、ビデオ等多様な表現を用いる作家約50名を全米から選び、先住民の現代美術を概観する展覧会を企画した。また、同年の開催展のなかで評価の高かった「Indian Theater: Native Performance, Art, and Self-Determination since 1969(インディアン・シアター:1969年以降のネイティブ・パフォーマンス、アート、そして自己決定)」(バードカレッジ・ヘッセル美術館、アナンデール・オン・ハドソン)は、先住民第一世代であるメティス、イヌイット、アラスカ先住民の作家による現代美術の展開をテーマとした初の大型展であり、先住民たちが歩んできた歴史を背景に、その身体表現について探究するものであった。このように、2023年は先住民たちの現代美術を取り上げた意欲的な大型展が開花した年であった。

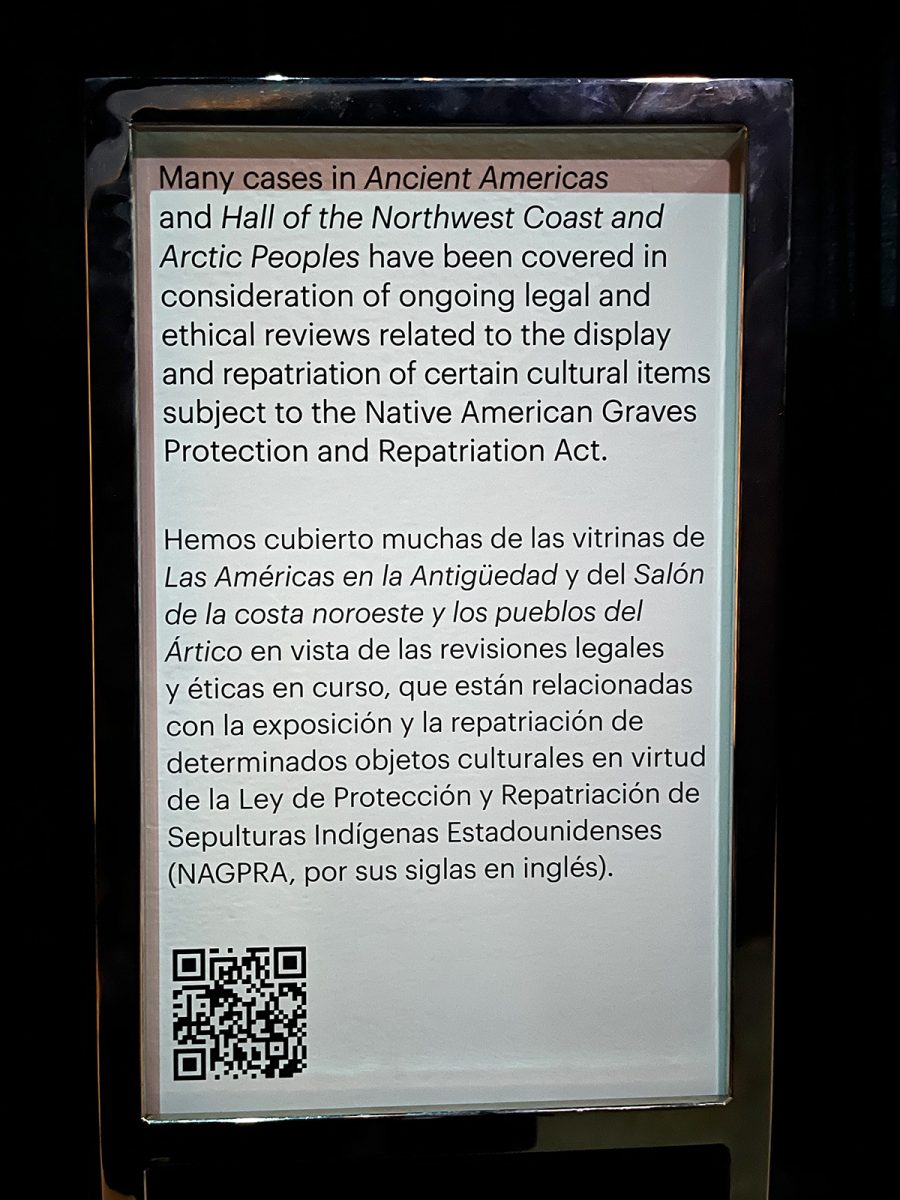

その一方で、博物館/美術館で大きな問題になっているのは、先住民の文化財に関する展示だ。歴史の描かれ方が一方的で正確でないことや、その収蔵方法が適切でなかったことが原因で、展示資料の内容や解説について見直しが迫られている。1990年にアメリカ政府は、The Native American Graves Protection and Repatriation Act(NAGPRA:アメリカ先住民の墓の保護と返還に関する法律)★12を制定したが、法整備が十分ではなく返還作業が遅々として進まないという部族からの批判を受け、今年1月にバイデン政権のもと先住民の権利を保護するため大幅に法改正がなされた★13。それにより、先住民の文化財を展示していたNYの自然史博物館は2つの展示ホールを閉鎖、シカゴのフィールド博物館では展示ケースの多くにカバーが掛けられることになり、METは今年8月下旬以降に文化財9点を返還する予定だ。これまでの博物館の在り方が問われるだけでなく、その存在意義そのものが揺らいでいる。そのような状況下、各館は、先住民のコミュニティとのパートナーシップを結び、協働で展示内容を考えていく手続きを進めている。このように先住民族を取り巻く文化的状況は、徐々に新たな局面を迎えている。

フィールド博物館の常設展示室(2024年2月21日)[筆者撮影]

フィールド博物館の常設展示室(2024年2月21日)[筆者撮影]

「『古代アメリカと北西海岸・北極民族の展示ホール』では、NAGPRAの対象となる特定の文化財と返還問題に関連する進行中の法的・倫理的再調査を考慮して、ケースの多くにカバーが掛けられている」

フィールド博物館の常設展示室[筆者撮影]

社会問題とアート

本稿前半では、NYにおける多様性と包摂性に焦点をあてた展覧会の増加について見てきたが、逆に現在、アートの現場で問題になっているのは、それらを扱わない展覧会開催の難しさだ。美術作品、特に現代美術は、現代社会の諸相を反映し、時には見落とされてきた問題を提起し、観る者にそれらとの対峙を促す。そして、作家独自の表現を通して鑑賞者の想像力を刺激し、新たな視点や価値観を生み出す力をもっている。しかしながら、気候変動や格差社会の問題をテーマに、データが羅列され余りにも表現が直截的であり、学会のポスター発表や教育施設での社会見学の経験を想起させる作品もしばしば見かける。マイノリティの作家に目を向けた発掘や再評価が進み、白人男性主義のなかで埋もれてきた優れた作家や作品に光があたることは重要であり、美術史の読み直しは今後ますます進むだろう。しかし作家の属性や主題が先行し、新たな表現性を切り拓く作品、人間性に肉薄するもの、普遍的な感情を追究するような作品や作家が取り上げられにくい状況になっていることに不安も覚える。

クイーンズ美術館では、予定されていた企画展を延期し、コロナがもたらした社会状況下における美術館の意義を地元作家や非営利団体とともに再検討する18カ月間の試み「Year of Uncertainty(YoU)」を実施した。その後もスザンヌ・レイシー(西海岸のフェミニスト、ソーシャル・プラクティスの先駆)の個展をはじめ★14、政治的、社会問題性のある展覧会を展開している。またコロナの打撃を受けた地元住民に無料で食料を提供するフード・パントリー活動(2020-2023)や、地元アメリカ先住民の作家を担当者に迎え、さまざまな先住民コミュニティとの繋がりを育てるための「インディジネス・プラクティス・スタジオ(Indigenous Practice Studio: IPS)」も開始された。同館学芸ディレクター兼ヘッド・キューレーターの岩崎仁美氏によると、昨今の風潮に沿わない企画は、助成金を獲得しづらいため金銭面から実施が難しく、メディアにも取り上げられにくい状況だという。クイーンズはNYで最も多様な人種が暮らす地区であり、同館では「Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s – 1980s(グローバル・コンセプチュアリズム:原点、1950〜1980年代)」展(1999)など早くから世界的同時性をテーマにした斬新な企画をし、多様性と包摂性を活動方針に据えさまざまな活動を展開してきた。しかし、それらの活動が始まった20世紀後半と現在の状況では、取り巻く環境が全く異なり、現在では社会的問題や政治状況との極端に直裁的な関係をあまりにアートに求めすぎていると岩崎氏は警鐘を鳴らす。

NY市立大学は2022年と2024年に「UnHomeless NYC」展を開催した。これはNYでの家賃高騰により深刻な問題となっているホームレスをテーマにしたもので、実際に本大学の14%の学生がホームレスであるという。本展は、調査とデータを用いて社会に関与した作品を展示することで、ホームレスへの偏見に対処するという目的で開催された。2024年の展覧会では、マーサ・ロスラーの《If You Lived Here》(1989/2022)といった歴史的にも重要で批評性の高い作品も展示されている。その一方で、筆者が参加したクロージングイベントのトークでは、登壇者がホームレス支援の活動家と市の住宅担当者だった故にか、話そのものは今日の社会的問題を扱った意義深いものではあったが、アートや本展については全く言及されなかった。トーク終了時に企画者のひとりであり、ソーシャル・プラクティスの分野で知られるモーリーン・コナーが「本日のトークでは、アートという言葉が登場しませんでしたが、このプロジェクトは美術の展覧会です」と力説していたのが印象的であった。

「UnHomeless NYC」展 ハドソン・ギルド・ギャラリー[筆者撮影]

「UnHomeless NYC」展 ハドソン・ギルド・ギャラリー[筆者撮影]

イスラエル・パレスチナ問題への応答

これほどまでも社会性、政治性をテーマにした展覧会が溢れ返り、政治家や政権批判の表現が自由な状況であるにもかかわらず、西側諸国と同様に、米国ではイスラエル・パレスチナ紛争はアンタッチャルブルな事項となっている。全米でイスラエルによるパレスチナへの攻撃中止を求める学生運動が広がり、逮捕者が続出しているが、この問題の対応においてコロンビア大学やイェール大学の学長が辞任に追い込まれたことも記憶に新しい。一方、美術界では、ナン・ゴールディンやバーバラ・クルーガーをはじめ多くの作家たちが即時停戦を求める声を上げているが、『ARTFORUM』の編集長がパレスチナ解放と即時停戦、ガザ地区への人道的支援等を求める公開書簡を誌面に掲載したところ、出版社から解雇された。またMoMAの職員はイスラエル・ハマス間の「無条件停戦」を求め、MoMAとしての活動指針を示すことを求めた公開書簡を公表した★15。同館職員をはじめ、アート関係者からの署名は広がっているが、館上層部は沈黙を保っている。このように個人での意思表示を行なう美術関係者は広がっているものの、文化機関やその上層部はこの問題において、イスラエルを刺激しない姿勢を貫いている。筆者の知る範囲では、この問題を扱った作品は美術館で展示されていない。

イスラエル・パレスチナ問題をめぐるコロンビア大学での学生の抗議活動(2024年4月19日)[筆者撮影]

今年3月、NYのアジア・ソサエティーではシリン・ネシャット(イラン出身アメリカ在住)の《Land of Dreams》(2019)の上映会と対談が行なわれた。作品の最後の場面について質問された際にネシャットは、そこに登場しているのは、既に存在しない私の大切な家族の写真だと言及をしたうえで、亡くなっていった人、犠牲になってしまった人、すべての人々のことをいつも思っていると述べ、最後に想いを込めながら、パレスチナのガザ地区の人々のことも挙げた。彼女はそれ以上何も語らなかったが、会場からは静かに、でもしっかりと拍手が沸き起こった。観客の6割ぐらいは白人だっただろうか。これが米国における公的な場での精一杯の意思表示なのだと痛感した。

最後に

コロナ以降のNYのアートシーンとは如何なるものだったのか。米国固有の歴史問題として、黒人、先住民族、そして反ユダヤ主義との向き合い方があるが、それらがNYのアートシーンにも深く関与していることを体感した。なかでも前者2つに関しては、コロナ禍のなかで問題が顕在化し、シャットダウン中に内容がより深化され、融和を訴えた民主党への政権交代によって促進されたといえるだろう。筆者が客員研究員として所属していたNY大学美術研究所では、METで31年間館長を務めたフィリップ・デ・モンテベロ(Philippe De Montebello)が博物館学を教えており、筆者も聴講していた。2022年夏にICOMが新しい博物館定義を決定したことを彼は授業でいち早く紹介したが、意外にもNYのキュレーターや美術史家などの関係者は、筆者が知る範囲では、そのことを知らなかった。しかし、新たな定義に反映された内容は、既にNYをはじめ米国の美術館においては切迫したもので、現在取組み中の事案なのだ。職員や収蔵品の構成、文化財の取得方法などが問題視され★16、美術館/博物館の存在そのものが社会的な問題となっている今、どう運営していくのか、どのような展示をして誰に来てもらうのか、社会と一緒にどう変容していくのか。まさに今、NYの美術館/博物館は転換の時期であり、それはアートシーンの動向にも深く関わっている。

★1──MoMAやメトロポリタン美術館(MET)等は、2020年8月末に入場数を25%に制限して日時予約制のもと再開館したが、2021年以降もナショナルギャラリーをはじめスミソニアン博物館群のようにコロナ第2波、第3波によって再休館したり、1年以上休館を余儀なくされたりした文化機関も少なくない。

★2──METやMoMA、グッゲンハイム美術館をはじめNY市内の代表的文化機関に在職中、あるいは在職していた黒人および「ブラウン」(ヒスパニック、中東系、インド系などをはじめとする有色人種)の職員による連名の公開書簡で、これらの歴史ある文化機関において長年行なわれてきた人種差別、不公平な職場のあり方を痛烈に糾弾し、その是正を要求する内容であった。詳細は以下に詳しい。Maximilíano Durón and Alex Greenberger, “In Open Letters, Art Workers Demand That Institutions Do More to Fight Racism” (ARTnews、2020年6月19日)https://www.artnews.com/art-news/news/art-workers-systemic-racism-open-letters-1202691764/(2024年9月15日閲覧)

★3──2019年のICOM京都大会での博物館再定義の背景と議論については、以下の拙稿を参照。

芦田彩葵「『ICOM博物館定義の再考』が示すもの──第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019」(artscape、2019年10月1日号)https://artscape.jp/report/topics/10157593_4278.html(2024年9月25日閲覧)

新たな博物館定義の内容については、ICOM日本委員会のウェブサイトを参照。https://icomjapan.org/journal/2023/01/16/p-3188/(2024年9月25日閲覧)

★4──内容の詳細については、CreateNYCのウェブサイトを参照。https://createnyc.cityofnewyork.us/(2024年9月25日閲覧)

★5──これまで十分に紹介されていなった女性や中南米、アジア、アフリカ系その他マイノリティの作家の作品を増やし、展示も著名作家について1部屋に集めて見せていた方法から、例えばパブロ・ピカソの《アヴィニョンの娘たち》(1907)の横にアフリカ系アメリカ人女性作家のフェイス・リンゴールドの《アメリカン・ピープル・シリーズ#20:死》(1967)が掛けられるなど、作品の見せ方や語りについて変化が窺える。

★6──コロナ禍での外国人嫌悪、反アジア感情が助長され、アジアンバッシングが始まったことも事実である。アジア系アメリカ人のアートコミュニティでは、当時の状況への応答として、自身のアイデンティティに焦点をあてた展覧会の企画や作品の発表をしたり、ソーシャル・メディアで団結を呼びかけたりした。一例として、オンラインによる「Within Global Isolation: Asian Artists in America(グローバルな孤立のなかで:アメリカのアジア人アーティスト)」展、NYのバス停や地下鉄の駅に設置されたアマンダ・ピンボディバキアによるアジア系アメリカ人や有色人種を描いたシリーズ《I Still Believe in Our City(私はまだ、私たちの街を信じている)》がある。また芸術・文化関係者の連合Stop DiscriminAsian(S.D.A.)が結成され、ニューヨーク大学のアジア太平洋アメリカ研究所では、美術関係者の協力のもと、パンデミックがアジア系/太平洋諸島系アメリカ人コミュニティに与えた影響を記録するA/P/A Voices: A COVID-19 Public Memory Project(COVID-19公共記憶プロジェクト)が立ち上げられた。またジャパン・ソサエティでは、当時ギャラリー・ディレクターであった神谷幸江氏によると、日米相互理解の場の創出という変わらぬ目的を引き続き行なうべく、事業の平常化を目指して少しずつ公開プログラムを増やすことに注力したそうだ。

★7──その他、中小規模の展覧会では、ナオミ・リンコン・ガヤルドなど中南米、アジア、中東地域やLGTBQ+の作家も多く紹介しているが、白人男性はジェイミー・クルー(Jamie Crewe)ら2名に留まった。

★8──その他、ジリアン・ウェアリング(イギリス白人女性)、セシリア・ビクーニャ(チリ人女性)、エヴァ・ヘス(ドイツ系アメリカ移民女性)、ゲルトルート・ルイーズ・ゴールドシュミット(ドイツ系ベネズエラ移民女性)、サラ・ジー(中華系アメリカ人女性)、ジェニー・ホルツァー(アメリカ白人女性)の個展を開催。

★9──両展の開催意義については、分野的・地理的横断の視点から、また機会を改めて紹介したいと考えている。

★10──モンタナ州セイリッシュ・クーテネイ連合部族の一員で、アメリカの社会的不公正について長年追及する制作および活動を行なってきた。

★11──Francesca Aton, “Jaune Quick-to-See Smith Brings Indigenous History to the Whitney Museum in a Landmark Retrospective”(Art in America、2023年4月28日)https://www.artnews.com/art-in-america/interviews/jaune-quick-to-see-smith-brings-native-art-to-the-whitney-museum-1234664024/ (2024年9月27日閲覧)

★12──ネイティブ アメリカンの遺骨、埋葬品、聖なる品、文化遺産の品を直系子孫、インディアン部族、ネイティブ ハワイアン組織に返還、および所有権が主張されていないものについて処分することを規定した法律。https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/5237(2024年9月16日閲覧)

★13──改正の主な内容は、人骨や文化財の展示、調査研究等をする前に、先住民側から事前に同意を得る必要があることになった点だ。改正内容に関する全文は以下に掲載。https://www.federalregister.gov/documents/2023/12/13/2023-27040/native-american-graves-protection-and-repatriation-act-systematic-processes-for-disposition-or(2024年9月16日閲覧)

★14──その他、シャヴィエラ・シモンズ(政治的メッセージ性の強い作品で知られるアメリカ人黒人女性)、トレイシー・ローズ(アパルトヘイトを主題とした作品で知られる南アフリカの黒人女性)、クリスティーン・サン・キム(聴覚障害を持つ韓国系アメリカ人女性)の個展等を開催している。同館の活動の詳細については、美術館ウェブサイトを参照。https://queensmuseum.org/

★15──“A Statement by Museum of Modern Art Employees Regarding the Ongoing Crisis in Palestine” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UOYlv5w789xXzwJv7m0yfm8gImsaJMD24zsVduKEi4X_UA/viewform(2024年9月20日閲覧)

★16──コレクションにおける略奪文化財について、所有者への返還も米国内では大きな問題となっている。

※編集部註:作家の属性について、現在「黒人のアメリカ人」を「アフリカ系アメリカ人」とすることが一般化しつつあるが、欧米諸国をルーツとする白人のアメリカ人についてはルーツが明らかになっていない作家・アート関係者も多く、表記を統一することが難しいこと、また「黒人作家(black artist)」という表記は使用されていることもあり、本稿では「アメリカ黒人男性」「黒人キュレーター」という表記を使用した。作家の属性についてどのような語で表記すべきなのかは継続して検討していきたい。

関連記事

【NY】ジュディ・シカゴ──彼女たちのヒストリーとストーリー|梁瀬薫:フォーカス(2023年12月01日号)

【NY】ホイットニー・バイエニアル2022にコロナ以降のアメリカ現代社会を見る|梁瀬薫:フォーカス(2022年06月01日号)