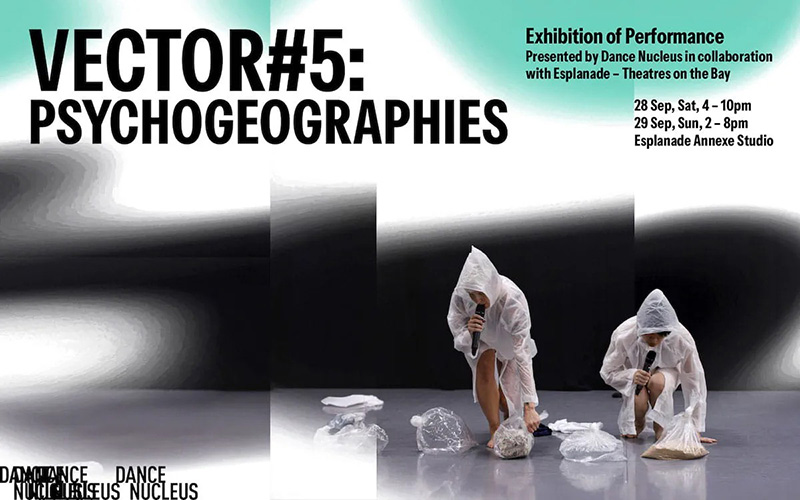

会期:2024/09/27~2024/09/28

会場:Esplanade Annexe Studio[シンガポール]

企画・主催:Dance Nucleus

参加作家:Gabriel Pietro Marullo、Pat Toh+Jenni Large 、Transfield Studio、ashleyho+domeniknaue

公式サイト:https://www.esplanade.com/whats-on/2024/vector5-psychogeographies

(The English version of this article is here.)

祖母は、祖父が何かを話し始めると、同じ話をし始める。ほとんど同時再生のように、若干異なるカメラポジションから、二人でひとつの話をする。そのように話していた祖母は先日亡くなり、祖父はその何年も前に亡くなっている。

祖父は、少年期の印象に残る食事について、何度も同じ話をしていた。だが晩年の彼は、「何度も話しているということはおいしかったはずなんだけど、もうどんな味だったかも、本当においしかったのかも思い出せない」と語っていた。

そんな祖父は晩年家系図を作っており、その家系図は末広がりに広がっていく一方だった。私を中心に据えたなら、家系図は私に向かって収束する過去の世界の裾野に見える。私から先でまた世界は広がっていくかもしれない。もちろんまた、家系図に記すことのできないさまざまな他者との関わりが、私を結び目としてすでに広がってもいる。だが、家族や婚姻といった制度から離れていったとしても、私の身体が私ひとりのものである一方で、生物として多くの身体や身振りを受け継いでいることは、事実そうである。

だからだろうか、立ち会っていない出来事をも思い出してみたいと思うことがある。

[撮影:Rogan Yeoh]

[撮影:Rogan Yeoh]

ashleyho+domeniknaueの『last portrait』をシンガポールで目撃した★1。本作は、2024年7月にオランダ、8月にイタリアで上演されており、今回発表が行なわれたシンガポールはAshley Hoの出身国/都市である。ドイツ出身のDomenik NaueとAshleyは2020年にアムステルダムの大学で出会い、以降二人組で共同制作を続けている。二人は自分たちを「GENERATION ZERO COVID BABIES」だと言い★2、自分たちの活動がコロナ禍とともに始まり、そのなかで作るための言語を発展させてきたことに自覚的だ。作ること、見せること、そもそも他者と空間を共にすること。当時、多くのことが変わってしまったが、そこから作り始めたのがこの二人だ。

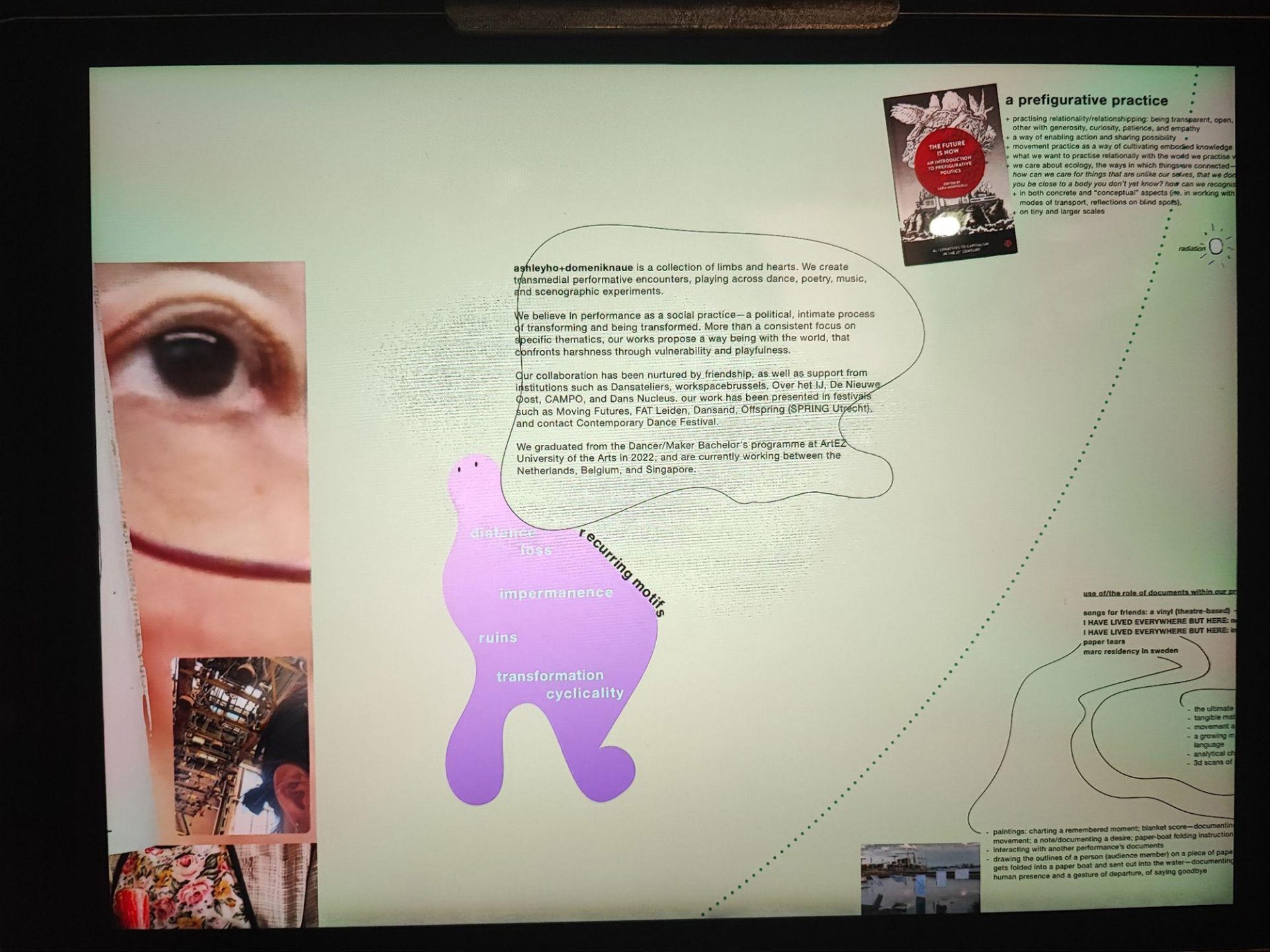

『last portrait』と併せて展示されていた他作品についてまず触れておく。会場には、『last portrait』のインスタレーション(かつパフォーマンスの「舞台」)が1階に、『paper tears』の映像およびドローイングによるインスタレーション、これまでの作品制作や議論のために用いられてきたメモランダムが2階に展示されていた。複数台のiPadで閲覧できるメモランダムはホワイトボードアプリを用いて作成されており、文字の大小や写真、スケッチ、映像、手書き/フォント……とさまざまな書き方/描き方が混交している★3。二人の閉じた関係性ゆえに成立する多言語──英語、ドイツ語といった●●語という意味での言語に限定しない広義のもの──の使用と考えることもできるが、そもそも二人は基本的に英語を介してコミュニケーションせざるをえない。Ashleyはシンガポーリアンであるため、英語のネイティブスピーカーである。一方、シンガポールの家庭内では、家族のルーツに関わる言語が主に用いられる。Ashleyの場合はマンダリンも常用するため、英語だけを母語とする人とは言語意識が異なるはずだ★4。加えて、二人が拠点とするアムステルダムではオランダ語を用いて生活する必要がある。言語のスイッチと、パフォーマンスのみならずグラフィックデザインや映像編集、音響……といった(広義の)言語の多様さ。物理的移動が制約されたコロナ禍において、言語や身体といった自身が帰属するルーツや、そのルーツを支える移動へ二人の探求が向かっていったのも想像に難くない★5。

[筆者撮影]

[筆者撮影]

『last portrait』は、この18年間パーキンソン病と闘病しているAshleyの父、第二次大戦から生還した後、園芸業を行なってきたDomenikの祖父、そしてそれぞれの家族にまつわるナラティブに基づくパフォーマンス/インスタレーションだ。本作は、パフォーマンスの上演が行なわれる時間以外は、二人の用意した「舞台」を見て回ることができる。インスタレーションの中央には土が敷かれており、周囲にはスチールラックやハンガーラック、マイクスタンド、マンドリン、手紙の束……とさまざまな物が置かれている。ハンドアウトには、作品の概説と合わせて、87の数字が振られた空間に点在する物のキャプションが記載されている。例えば、Ashleyの父が服用している薬が入っていたジップロック(これはすべてに日付が振られているためナンバリングもすべて別になっている)や薬の入っていた白いプラスチックの容器、Domenikが祖母から教わったアップルジュースのレシピと鍋(上演の中で実際にアップルジュースが煮込まれる)、Ashleyの家族チャットの膨大なスクリーンショット、Domenikに祖父から送られてきた手紙……。二人のメモランダムを思い出す。さまざまなメディウムからなる言語を横断して会話を成しているのは二人だけではない。家族のなかであっても、あるいは家族であるからこそ、私たちはさまざまな言語で話し合っている。

[撮影:Rogan Yeoh]

鑑賞者はインスタレーションをほぼ四周から囲むように着席する。一部の席は「舞台」に食い込んでいる。

マイクスタンドを挟んで向かい合う二人のロングトーンの声からパフォーマンスは始まる。マイクの先でリバーブがかかった声が、スピーカーで空間に満ちている。よく見ると、二人の口からは水が垂れている。何かしらのかたちで福祉や介護の様子を知る人ならば想像できるだろう。コントロールの効かない口元から溢れてくる唾液。全編を通じて、たびたび二人の口から水は漏れ続ける。

約60分のタイムラインのうえで、シーンの入れ替えはゆるやかに起きる。ゆるやかに、というのは大量の物の間で二人がそれぞれ異なる動きをするなかで、気づくと全体の状況が変わっているからだ。作るうえでは時間の進行を示すスクリプトも二人は用いるが、鑑賞するうえでは空間の変化として作品は見えてくる。メモランダムのように、そこここにあるものを文字通り“巡って”作品は進行していく。二人の行為は自身に直接連なる家族のこともあれば、代筆するように互い(の家族)について語ることもある。作品概説の書きぶりにも明らかなのだが、本作は二人あるいは二つの家族が並置され、語りによって交差していく明快な構造をもっている。

舞台上で二人の身体が初めて接触するのは、Ashleyが「私の父さんになってみたい?」★6とDomenikに声をかけ、彼を椅子に座らせてからだ。身体が自由に動かせなくなった父にしてきたマッサージが実演される。動きづらい身体を現そうとするDomenikに対して、Ashleyは「私が触れると、そこはいつも少し強張っていた。そう、そんな感じ。もう少し強張っている。そう……」とマッサージの身振りを通じて、むしろ父の身体の緊張状態を再現していく。Ashleyには彼女の手に伝わってきた緊張を思い出すことしかできないからだ。父にしてきたように、頭と首のこわばりをほぐしていくAshleyの動作はとても親密で、その親密さは父にしていた身振りそのものでもあり、またDomenikとの間にあるものでもある。

Ashleyがシンガポールを離れて6年、父にマッサージを行なうのは帰国したときだけに限られる。だが本作を作る過程で、この身振りはDomenikに対して行なわれたことでもあるだろう。家族のドキュメントを集め、見返すなかにこの身振りもあったはずだ。その意味で、舞台上で起きていることは、物質化しえない事物のドキュメントそのもので、またドキュメントしようとすることのドキュメントでもある。

[撮影:Rogan Yeoh]

[撮影:Rogan Yeoh]

中盤、それぞれの家族について起きてきた交差は、重なりへと変化する。Ashleyはモノローグで、返答のない父に語りかける★7。Ashleyの父がGoogleアシスタントにかけた声の録音が流れる前に、Ashleyは同じセリフでモノローグを締める。録音が先だったのか、モノローグの執筆が先だったのかはわからない。だがいずれにしても、二人は同じことを言う。何度も言った言葉でもあっただろう。

「Hey google, play “Shallow”.」

声に反応した(ような演出で)ブラッドリー・クーパーとレディー・ガガのデュエット曲である「Shallow」(2018)が流れ始める。身体に不自由を抱えた父の発話で、「舞台」の魔法は劇的に起動する。歌詞は1番でクーパーの「Tell me something, girl」、2番でガガの「Tell me something, boy」と始まる。ここにも、交互に語ることの重ね合わせが見て取れる。

伸び伸びと踊った後、曲の後半、二人は土の真ん中で抱き合い続ける。タンクトップの二人の両手は互いの肩を抱き、顔は互いの肩に乗る。口からは水が漏れ、互いの背中を濡らしている。このとき、AshleyとDomenikはその二人でもあるし、また異なる誰かであるようにも見える。二人はこのとき、空間に満ちる家族のナラティブが集まる結び目となっている。

この「ダンス」を経た後、パフォーマンスの様子は変化していく。

(後編へ続く)

★1──本作が発表されたVECTOR #5: Psychogeographies – Exhibition of Performanceは、シンガポール出身のアーティストDaniel Kokが主宰するDance Nucleusの企画による。ダンスや演劇に限らず、時間芸術と呼びうる制作に取り組むアーティストが招聘される点と、展覧会という形式を元に企画構成されている点が特徴である。筆者もTransfield Studio(共同主宰:武田侑子)として参加。Dance Nucleusはさまざまな企画、スタジオ運営を通じて、アーティスト主導のオルタナティブな場をシンガポール国内に作り出している。

★2──後述のメモランダムより抜粋。そのうちのひとつ、〈things we know now〉という箇条書きの文中で、作り手としてどのような状況や文脈に拠って立つのかを自己分析していた。当該箇所にはこう書かれている。“4. we have had practice making in a specific way: rapid, interrupted (we are GENERATION ZERO COVID BABIES), in an echo-chamber of friends. ”

★3──二人の(広義の)言語観については、公式サイトからもうかがえる。作品/リサーチの区別なく、紙面/画面という疑似空間上にさまざまな言語が用いられており、展示においてはこうした資料が、タブレット上の無段階の拡大縮小やスクロールによって文字通り縦横無尽に展開する。ホームページの作りからは、上下スクロールの制約から逃れるための試行錯誤が垣間見える。

★4-1──シンガポールにおける英語はSinglishと呼ばれ、マンダリン、マレー語、ヒンドゥー語などの影響を受けたクレオール言語である。「英語」が指すものの多様さにも留意したい。

★4-2──英語を母語としない人と英語で話しているときに時折訪れる奇妙な感覚──なぜ私たちはいま話せているのか? この意味が伝わったと思えるのか? を私はたびたび経験している。この感覚は、同じ言語で話し合っていたら解消されるものなのだろうか? そうではないからこそ、演劇カンパニー・新聞家(主宰・村社祐太朗)の日本語における実践は、ほかの言語や多言語にも敷衍され議論されてほしい。新聞家は、他者との間でいかに意味というものは伝えられるのかという論点を、戯曲/演技という「言語」の変換にも重ねることで問うてきた。第22回AAF戯曲賞の大賞を受賞した村社の《とりで》(戯曲賞のサイトで公開中。2024年10月25日確認)巻頭言では、家族内における失言とその留保を中心に、家庭というものを持続するために起こる認識の変遷、その機微を捉えることへの意思が記されている。《とりで》の上演は2025年予定のため、今回は紹介に留める。戯曲と上演を併せて観ることで、家族の語りについていずれ細かに考えてみたい。

★5──レビュー連載の初回で取り上げた《家有兩個名字》における、祖父母の移動のマッピングにも関わる話だろう。身体に残る移動の歴史(それは大移動でも、近所に納まるものでも、等しく大切だ)、つまりその身体の前後にある時空間の厚みを確かなものとして受け止めることの重要性について。また、なぜそれが鑑賞者に共有されるべきなのか。

★6──作中のセリフは、過去の上演映像およびスクリプト、鑑賞時のメモより筆者が翻訳。本作は二人の最新作であるため、2024年10月26日現在、映像やスクリプトは一般公開されていない。いずれホームページに過去作同様に情報が掲載されるものと思われる。

★7──この日、Domenikがマッサージされているのと同じ向きの客席Ashleyの父は座っていた。私の席からは、ちょうど彼越しにDomenikが見えていた。本人がいるにもかかわらず、むしろDomenikがAshleyの父に重なって見えてきたことに驚いた。その後に、このパートである。

鑑賞日:2024/09/28(土)、29(日)

※2025/05/17(土)、英訳版の公開に伴い加筆修正

![山川陸|ashleyho+domeniknaue『last portrait』(VECTOR #5: Psychogeographies - Exhibition of Performanceより)[後編]](/wp-content/uploads/2024/10/2411_ry_02_1.jpg)