『ヒロシマ』『筑豊のこどもたち』『古寺巡礼』などで世界的に知られる写真家・土門拳(1909-90)の郷里・山形県酒田市に位置する、土門拳記念館。同館が2023年にオープン40周年を記念してオリジナルで制作した手帳「土門拳の何んでも帖」は、販売開始後から静かに話題を呼び、ミュージアムグッズ愛好家の大澤夏美さんも特に愛着をもっている一品です。

その素朴かつ丁寧に作られた佇まいの表紙をめくると、土門本人による肉筆のメモが手帳ページのところどころに挟まれて、眺めているうちに土門拳という写真家の新たな顔が見えてくる──ミュージアムショップに並ぶ商品のなかでも異彩を放つこのグッズは、はたしてどのような過程で開発されたのでしょうか。大澤氏が聞き手となり、商品企画を担当された同館広報企画担当の茂木春香氏、学芸員の田中耕太郎氏のお二人、そして地元企業としてデザイン・印刷・製本を担ったコマツ・コーポレーションの営業部主任を務める渡會智春氏、デザインを担当された土形裕美氏にも同席いただき、このグッズに込められた思いを伺ってきました。(artscape編集部)

※「土門拳の何んでも帖」は、土門拳記念館ミュージアムショップ(店頭/オンライン)ほか、東京・銀座のMMM(メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド)で開催中の「MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.1──博物館、動物園のオリジナルグッズ」(2024年12月25日[水]まで)でも購入可能です。

構成:artscape編集部

「オーダーメイド」好きだった土門拳

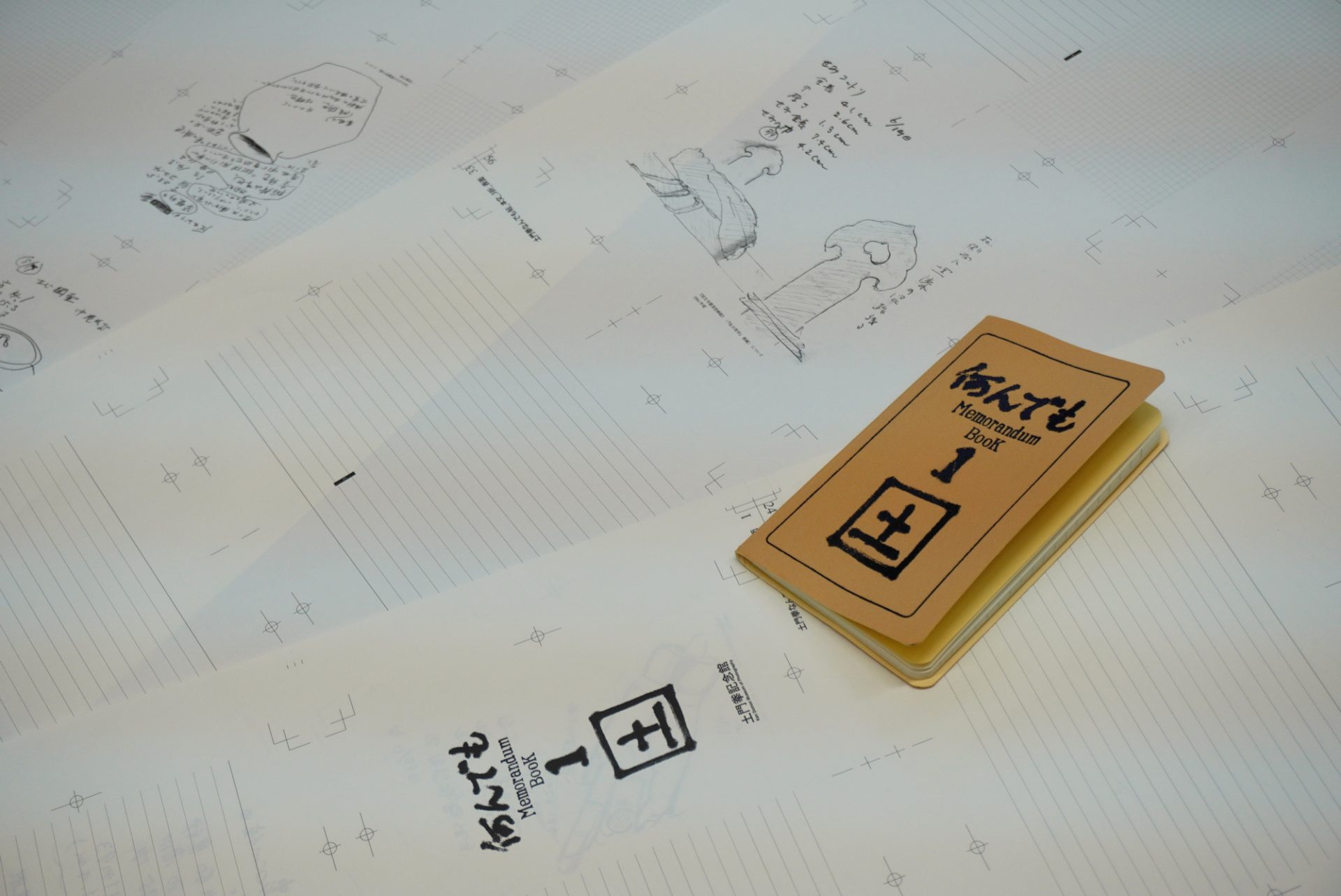

土門拳が持ち歩いていた手帳の実物(右)と、それをモデルに土門拳記念館のオリジナルグッズとして制作された「土門拳の何んでも帖」(左)[撮影:artscape編集部]

土門拳が持ち歩いていた手帳の実物(右)と、それをモデルに土門拳記念館のオリジナルグッズとして制作された「土門拳の何んでも帖」(左)[撮影:artscape編集部]

大澤──まず、どのような経緯でこの「何んでも帖」というグッズを作ろうという話が立ち上がったのでしょうか。

茂木──去年(2023年)、土門拳記念館が開館40周年を迎えました。それにあたって何か新しいグッズを作りたいということで、酒田の地元企業であるコマツ・コーポレーションさんに相談させていただいたのがきっかけです。いろいろな可能性があったなかで最初、土門さんの写真集『ヒロシマ』(1958年刊行)の取材ノートなども念頭に、ノートを作るのがいいんじゃないかという案が出ていたんですが、そんなときに学芸員の田中さんと「土門さんが特注で作って、持ち歩いては何でもすぐにメモをしていた手帳も良いのではないか」と話題になりました。私自身、もともと手帳が大好きだったというのもありますが、土門さんを象徴するアイテムとして、それを元にグッズを作るのがいいんじゃないかと。

商品の企画を立ち上げた、土門拳記念館広報企画担当の茂木春香氏[撮影:artscape編集部]

商品の企画を立ち上げた、土門拳記念館広報企画担当の茂木春香氏[撮影:artscape編集部]

大澤──土門さんご本人が使っていたものがせっかく収蔵品にあるから、それを原型に一から作ろうというやりとりがお二人の間であったんですね。

田中──そうですね。話を聞いていると、元の「何んでも帖」自体、当時の既製のノートを元に特注でたくさん作って、お弟子さんたちにも持たせていたようなんですよね。土門はオーダーメイド好きで、手ぬぐいや革の鞄、ハンコといったいろいろなものを特注で作っていて、その一環として「何んでも帖」があったんだと思います。

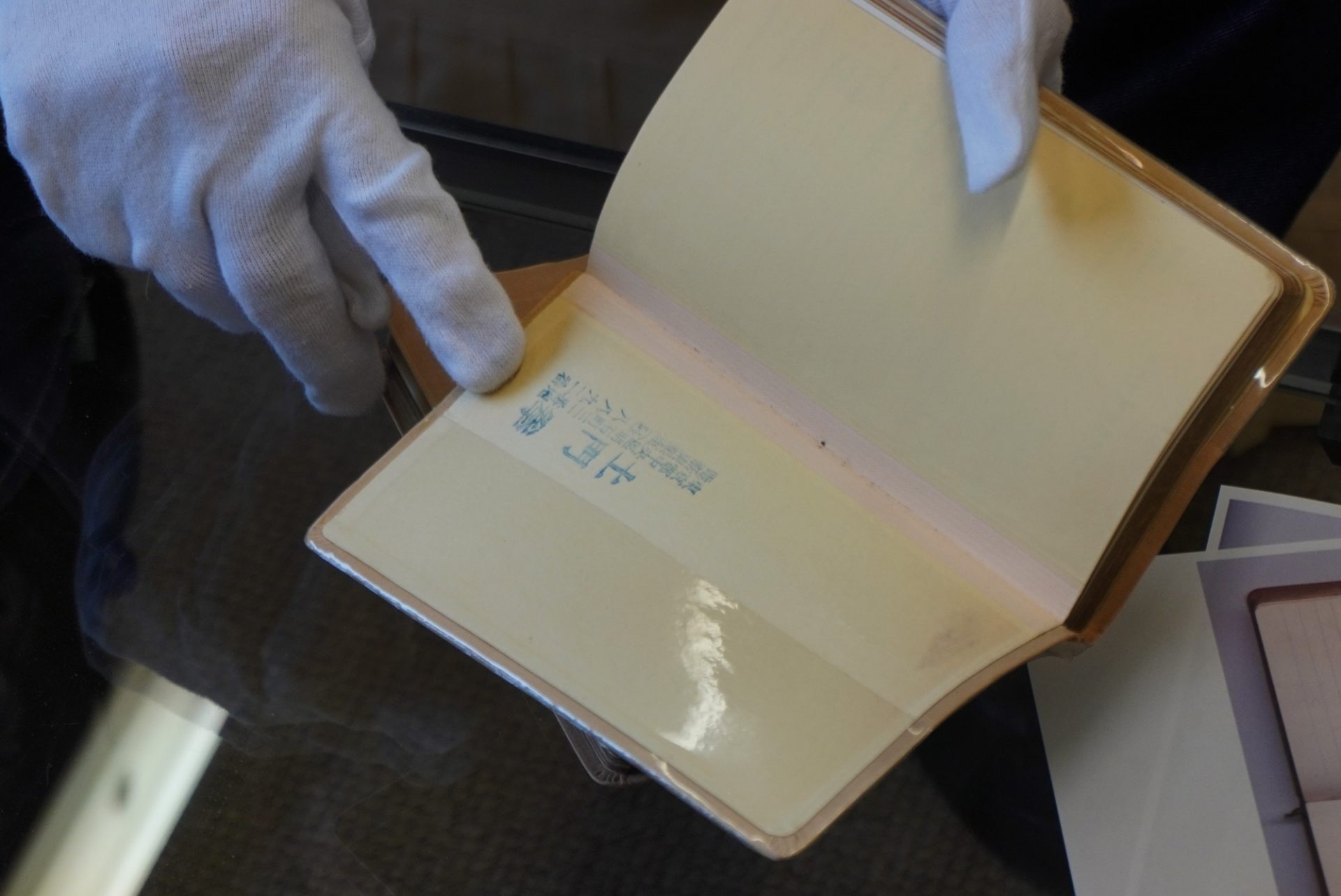

「何んでも帖」の見返し部分に押されたスタンプも、土門のオーダーメイド[撮影:artscape編集部]

「何んでも帖」の見返し部分に押されたスタンプも、土門のオーダーメイド[撮影:artscape編集部]

田中──土門が生前に書き込んで使っていた「何んでも帖」がこの世に何冊現存しているのかは、実は正確にはわからないんです。うち(土門拳記念館)が持っている「何んでも帖」は4冊のみですが、東京にある土門拳写真研究所に行くと、おそらく10〜20冊くらいは保管されている。しかも、お弟子さんたちが個人的に譲り受けて持っているものが今後まだ見つかる可能性もあって、研究資料としてそこからも何か新しい発見があるかもしれない──そういう意味でロマンのあるアイテムだなと。

大澤──それは面白いです。

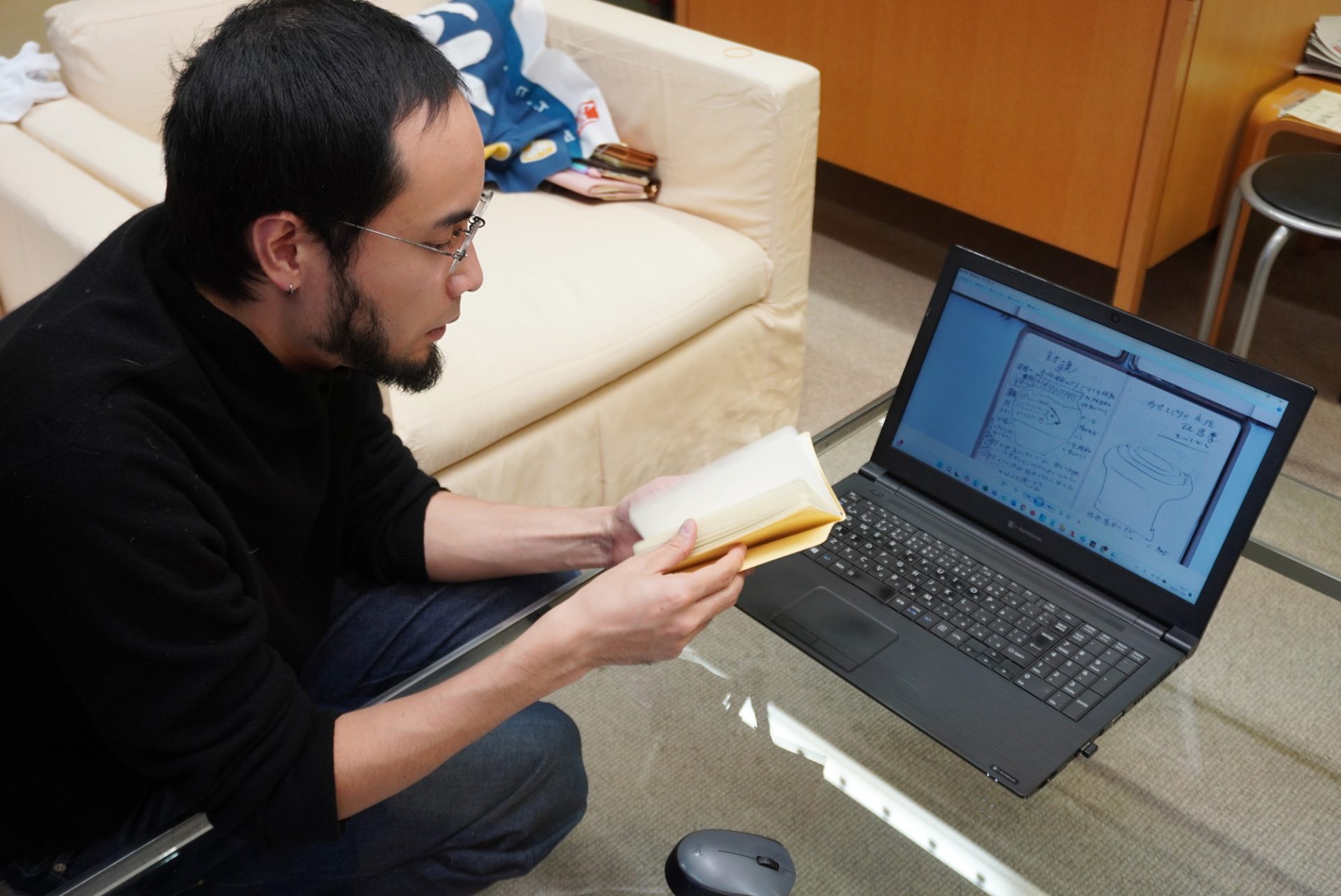

中に入れる土門のメモや図版のセレクトを担当した、土門拳記念館学芸員の田中耕太郎氏[撮影:artscape編集部]

中に入れる土門のメモや図版のセレクトを担当した、土門拳記念館学芸員の田中耕太郎氏[撮影:artscape編集部]

田中──土門のお弟子さんって、例えば京都に住んでいて現地での撮影だけを手伝いに来ていた人とかも数えると、全国に本当にいっぱいいたんですよ。だからあくまで想像ですが、そういう人の家の押し入れとかにも「何んでも帖」がまだ眠ってるかもしれないですよね。

大澤──おじいちゃんの棚の奥から出てきて「なんだこれ」となっていた親族の方も、このグッズの存在を知って「もしかして」と思ってくれたりするかもしれない(笑)。そういった意味で、最初の「ノート」という出発点から、思った以上の広がりがありそうですよね。

土門さんが「何んでも帖」を使い始めたのはいつ頃からなんですか。

田中──現存するのは1960年代前半ぐらいのものが多いので、その頃からではないかと。1909年生まれの土門が50歳を過ぎて、写真家としてどんどん波に乗ってきている時期ですね。

ただ、彼が25歳から30歳ぐらい、報道写真家としてのキャリアを積み始めた1930年代半ば頃からすでに、こうしてメモを取る習慣はあったんじゃないかなと感じます。「報道写真家なんだから、メモを取るのは当然」といったことをお弟子さんたちにも口癖のように言っていたらしいんですよね。子供の頃から読書家で、いろいろな本を読み漁って知識をつけていた土門にとっては、こういうメモは若い頃から続くルーティーンだったのではと思います。

大澤──写真を撮るって、ただシャッターを押すだけじゃないですもんね。

田中──そうですね。土門は特にそういう人だったと思います。仏像を撮るときも、本でまず事前にリサーチしてから行っていたし、やっぱり彼を知るうえで「何んでも帖」はすごく重要な資料だと思いますね。

大澤夏美氏[撮影:artscape編集部]

大澤夏美氏[撮影:artscape編集部]

再現へのこだわり

大澤──この館に保管されている4冊の「何んでも帖」を並べてみても、少しずつ表紙の色味や書き方が異なっていますが、グッズとして製品化するときに、基準となるような一冊は決めていたんですか。質感や手触りも再現度がすごいですよね。

土門拳記念館が保管している手帳の実物。使っていた時期や内容によって土門が表紙に記していたタイトルも異なる[撮影:artscape編集部]

土門拳記念館が保管している手帳の実物。使っていた時期や内容によって土門が表紙に記していたタイトルも異なる[撮影:artscape編集部]

田中──そこは正直難しかったですね。どれかひとつの現物に100%近づけるようにしたというよりは、グッズとして雰囲気が良くなるようにアレンジした部分もあって。

実物の「何んでも帖」は古いものですし、もっとくすんだ感じの色だったので、コマツさんにもいくつか表紙のクロスのサンプルを出していただいて検討しました。

表紙用クロスのサンプル[撮影:artscape編集部]

表紙用クロスのサンプル[撮影:artscape編集部]

茂木──クロスにもこれだけ種類があるなかで、最初は赤やベルベットなども候補として出していただいたりしていたんですけど、今回はやっぱり「何んでも帖」そのものを再現するという方向に落ち着きました。

渡會──表紙はインクジェットではなくスミ(黒)での箔押し加工です。金や銀ではなくスミというのは結構珍しいんですが、文字のにじみ具合もどこを目指すかという点で、ずいぶんこだわらせていただきました。シンプルな印象ですが、なかなか贅沢な加工です。年数が経っていることで紙自体も劣化しているので、その現物にどこまで合わせるのかという再現性のところと、ノートとしての実用性と──これはもう本当に、田中さん・茂木さんと一緒にたくさん悩んで、試行錯誤しながらの進行でした。

完全に機械的な加工ではなく、雰囲気としても手の込んだものを作りたいという思いもあったので、見返しの紙は一冊ずつ手貼りしているんですが、どうしても一定の期間が必要だったので、茂木さんには無理を申し上げて校了を急いでいただいたりもして。

(左から)コマツ・コーポレーションの渡會智春氏、土形裕美氏[撮影:artscape編集部]

(左から)コマツ・コーポレーションの渡會智春氏、土形裕美氏[撮影:artscape編集部]

大澤──いやー、たまりません。手がかかっているというのが、佇まいからもう伝わってきます。

渡會──おかげさまで弊社は、土門拳記念館さんの開館当時からの長いお付き合いで、これまでもポストカードや一筆箋、チケットホルダーなどいろいろなものを作らせていただいてきました。印刷を原点に、新しい商品を展開していく、いいチャンスに恵まれて。そうして連携しやすい関係性があったという土壌の上に、社内にも素材や技法に関するデータベースの蓄積も貯まってきて、ぜひデザインやらせてください、とこちらからもお願いして、今回のグッズが生まれたという経緯です。

アーティストとしての顔

大澤──中のページも、実際の土門さんのメモをところどころに挟み込むという構成が面白くて。

茂木──そこは特にこだわったところでした。コマツさんから最初に台割(ページ構成の設計図)を送っていただいたときは、メモが印刷されているページと書き込めるページとが完全に分けてあったんですが、「白紙のページの間に挟んでほしい」と要望を出して、この形になりました。ノートの持ち主が書き込んだりめくったりしていくうちに、土門さんのメモと一体となっていくような。

大澤──膨大なメモのなかからどのページを使うかは悩みませんでしたか。

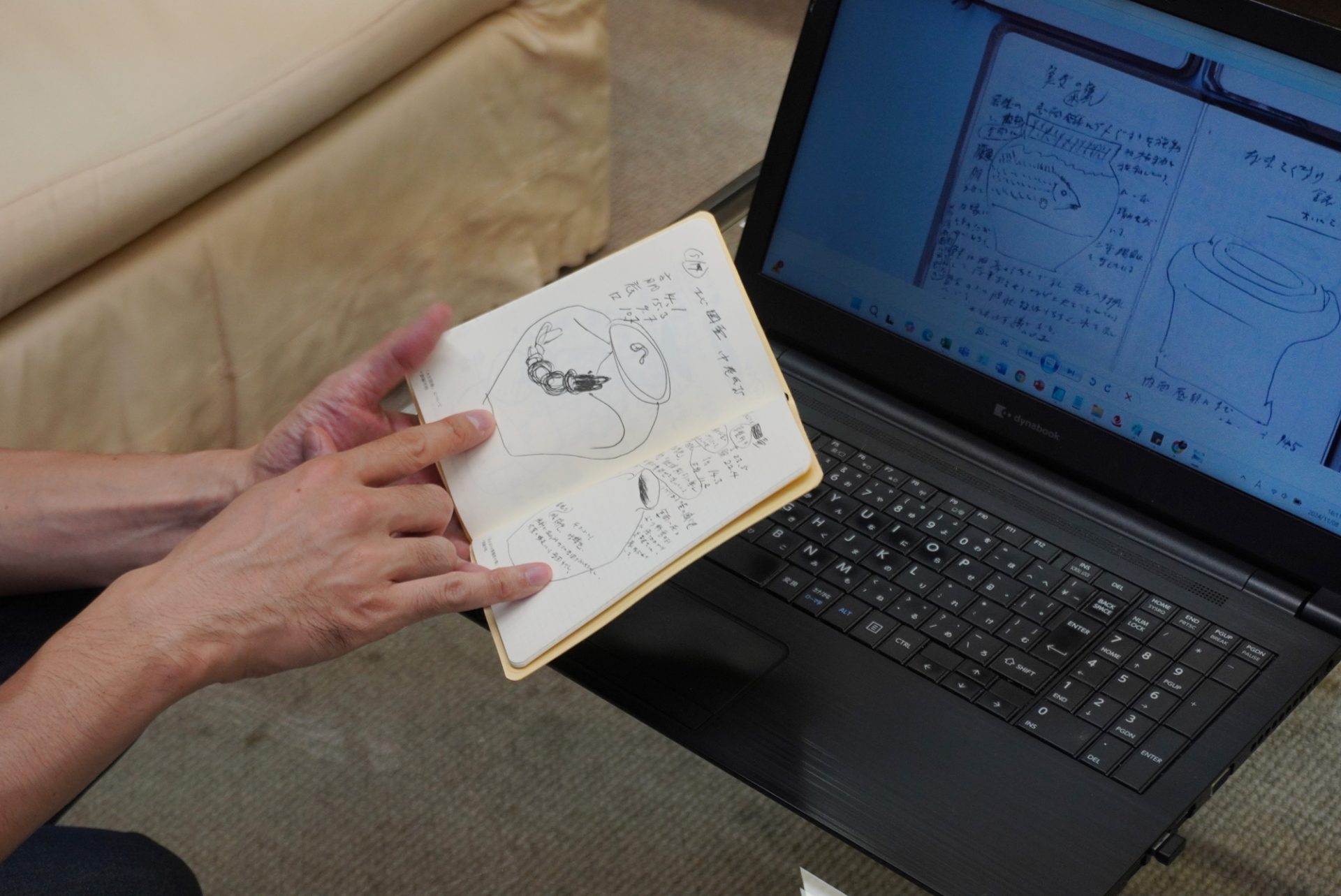

田中──そうですね。単純にぱっと見で面白く感じるものを選んでいくと、やっぱり絵が中心になります。土門はもともと画家になりたかったというのもあって、こういうちょっとしたイラストにも、なんか味があるんですよね。ささっと描いているけど、うまい。

『古窯遍歴』のシリーズを撮影している時期に、壺や焼きものを寸法などとともに描き留めたスケッチ[撮影:artscape編集部]

『古窯遍歴』のシリーズを撮影している時期に、壺や焼きものを寸法などとともに描き留めたスケッチ[撮影:artscape編集部]

[撮影:artscape編集部]

[撮影:artscape編集部]

田中──それから土門本人じゃなくて、弟子が書いたページもあって、それもあえて入れています。実際はわからないですけど、撮影現場では「手塞がってるから代わりに書いて」みたいな状況もあったと思うんですよね。そうやって共有しながら使われていたことがわかる書き込みが混ざっているのも、それはそれで面白いかなと思って。

大澤──いまのお話を聞くと、「何んでも帖」というタイトルも、本当に何でも書いてあるし、お弟子さんも書いているからこその「何んでも帖」という感じもしてきますね。

田中──クラウドや共有リンクのような。

大澤──そうですよね。そういうかたちで、ノートを通していろんな人がつながれるのが良いですよね。

子どもが描いたと思われる、手帳の「2さつ目」表紙。当初は「土門拳の何んでも帖」の表紙候補のひとつだったが、箔押しでのにじみの表現が難しく、次いで見返しに入れることも検討。しかし白い紙の上への印刷ではまたニュアンスが異なってくるということで、使用は見送りに[撮影:artscape編集部]

子どもが描いたと思われる、手帳の「2さつ目」表紙。当初は「土門拳の何んでも帖」の表紙候補のひとつだったが、箔押しでのにじみの表現が難しく、次いで見返しに入れることも検討。しかし白い紙の上への印刷ではまたニュアンスが異なってくるということで、使用は見送りに[撮影:artscape編集部]

田中──それから、これは僕が絶対に入れたいなと思ったものです。これは何かというと、陶芸や骨董品としての壺がどうこうみたいな話から始まって、宇宙は丸くて──みたいな、少し哲学的、形而上学的な思考のメモですね。

宇宙に関する考えごとを書き留めたメモ[撮影:artscape編集部]

宇宙に関する考えごとを書き留めたメモ[撮影:artscape編集部]

土門って、当時の社会状況を報道写真として伝えたり、日本の仏像や骨董を撮ったりと、一般的にはリアリズムの人というイメージが強いと思うんですけど、作品をいろいろ見ていくと、根本的にはすごくアーティストとしての側面があった人だと僕は思っていて。釘の細かい寸法とか建物の間取りとか、そういった純粋なメモ書きのなかに自然と出てくるこういった哲学的な要素が、最後のページに来るっていう構成にしたかったんですね。

あとは「うまいことしはりますなあ」という言葉とか。これは多分、京都や奈良に行ったときに、お寺の住職や職人の言葉をメモしたもの。写真集『古寺巡礼』(1963〜75年にかけ全5集として刊行)などを見ていても「このお寺の◯◯さんがこう話していた」みたいなエピソードが載っているので、おそらくその元となるメモの一環として、土門が気に入ったフレーズだったんだと思います。そういう人情味やユーモアの感覚も強く持ち合わせていた人だと思うので、少し意外な土門の一面が感じられるようなひとつの補助線になるといいなと思って選びましたね。

(左から)大澤氏、田中氏[撮影:artscape編集部]

(左から)大澤氏、田中氏[撮影:artscape編集部]

手帳実物のページスキャン。館が保管する4冊のなかから選ぶだけでも苦労したそう[撮影:artscape編集部]

手帳実物のページスキャン。館が保管する4冊のなかから選ぶだけでも苦労したそう[撮影:artscape編集部]

大澤──写真家にまつわるグッズって、どうしても写真作品がメインになってしまうものが多いなとずっと思っていたので、それ以外の資料がグッズになるっていう嬉しさがあります。

田中──土門に限らず作家の全体像みたいなものって、必ずしも代表作を見れば全部わかるかというと、そうではないですよね。作品として発表されていない、メモや手紙といったさまざまな資料を見ていくと、その作家のより深い部分がわかる。立派な作品だけ見ていると、立派な人にしか見えないけれど、こういうぼやっとしたことも考えたりしていたわけですよね。それが形を変えて、ああいう作品になるという。

土門拳という人は生前からカリスマ、巨匠として崇められてきた人で、僕ももちろんそのすごさは実感しているんですが、「土門先生」になってしまうことによって見えなくなる部分も確かにあるんですよね。そのひとつが僕は「アーティスト」という側面だったと思っています。展示やこういうグッズを通してこういったことを感じてもらった方が、結果的に土門のファンも増える気がします。

「土門拳の何んでも帖」よりも前に制作され定番商品として人気の手ぬぐいなど、同館のオリジナルグッズの多くは開館当初からコマツ・コーポレーションとの協働によるもの[撮影:artscape編集部]

「土門拳の何んでも帖」よりも前に制作され定番商品として人気の手ぬぐいなど、同館のオリジナルグッズの多くは開館当初からコマツ・コーポレーションとの協働によるもの[撮影:artscape編集部]

茂木──手ぬぐいを作ったときもそうだったんですけど、実際に土門さんが愛用していたものを作ることによって、土門拳という人をもっと身近に感じてもらうことができる。そういった従来のミュージアムグッズとは違う角度のグッズを作りたかったので、本当にこれが実現できてよかったなと思います。

大澤──発売以降、来館者の方からの反応はどうですか。

茂木──あるとき、「 どうしても欲しいものがあるんです」と言って閉館間際の時間にいらっしゃった方がいて、「何んでも帖」を5冊ぐらい買われていきました。そのときはびっくりしたんですけど、嬉しかったですね。

それから、土門さんの書いたものがページの途中途中に入っているのがいいと言ってくださった方もいて。やっぱり、図版を間に入れ込むって普通はやらないじゃないですか。制作中も職員の間で「分けた方がいい」という意見はあったので発売後も少しドキドキしていたんですけど、実際に買われた方が「これがいい」と言ってくださったので、すごく安心しました。

「土門拳の何んでも帖」と、その色校正[撮影:artscape編集部]

「土門拳の何んでも帖」と、その色校正[撮影:artscape編集部]

分野を横断する写真というメディア

田中──現在、『ヒロシマ』の取材ノートはガラスケースに展示しているんですけど、広島の原爆関係の研究所にもあのノートのデータは共有していて、その文字起こしを進めてもらっています。僕らだとわからないことも多いし、骨董や仏像についても、ある程度のものは土門の作品を通して知ってはいますが、専門家ではない。本当に、写真だけじゃないさまざまな社会や文化が土門の写真には関わってきていて、見る人が見たら、そこに重要なものが写っているかもしれない。

茂木──『ヒロシマ』のノートは、本当に戦後の重要な記録ですしね。

田中──例えば藤田嗣治という画家は、自分の絵の技法や画材をあまり明かさなかったんですが、彼の絵の下地からはタルクという物質が検出されていて、それが何なのかも研究者の間では諸説あるらしいんです。でも、土門が撮った彼のポートレートの中にベビーパウダーの缶が写り込んでいて、それが正体である可能性が高いということがこの15年ぐらいの間に判明した。写真というメディアにはそういう可能性が秘められているんですよね。本人も撮ろうと思っていなかったもの、把握していなかったものが写っている可能性がある──そういう意味では時代の証人というか。何が映り込んでるか、その分野もひとつだけじゃないですしね。

大澤──写真自体が分野横断的なメディアですからね。それこそ、街や人を写したもののなかにもそういう要素がある。

田中──そうですね。そうやって見ていくと、写真というメディアも、そして土門自身の作品の楽しみ方も深まっていくんじゃないかなと思います。

大澤──ノートもひとつのメディアですからね。展示室のキャプションや説明文にもあったと思うんですが、やっぱり何を撮るか/撮らないかという視点って、ノートも同じだと思っていて。何を書くか/書かないか──そして後の時代に残ったものから何かがわかるというところに、写真とノートは何かとても近いものを感じます。 それこそ、スマホで何でもすぐに気軽に撮れちゃう時代に「写真を撮るってこういうことじゃない?」といった部分を見せているのが、グッズとしての「何んでも帖」の面白さだなと思って、大好きなんです。今日はみなさんありがとうございました。

「土門拳の何んでも帖」制作チームの皆さんと[撮影:artscape編集部]

「土門拳の何んでも帖」制作チームの皆さんと[撮影:artscape編集部]

(2024年11月8日、土門拳記念館[山形県酒田市]にて取材)

「MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.1──博物館、動物園のオリジナルグッズ」

会期:2024年10月1日(火)~12月25日(水)

会場:MMM(メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド)3階アートスペース(東京都中央区銀座7-7-4 DNP銀座アネックス)

休館日:日曜・祝日(B1Fライブラリは月曜日休館)

公式サイト:https://www.mmm-ginza.org/event/backnumber/index.html#event241001

X(旧twitter):https://x.com/mmm_ginza/

YouTube:「銀座MMMチャンネル」https://www.youtube.com/@ginzammm/featured

[関連オンライントークイベント]

「かわいいだけじゃない! 生きものをめぐるグッズデザイン 〜動物園・水族館のミュージアムグッズから考える」

※参加無料、オンライン配信のみ:MMM 公式YouTubeチャンネルにて配信

日時:2024年12月6日(金)18:00〜19:00

出演:大澤夏美(ミュージアムグッズ愛好家)、齋藤未奈子(葛西臨海水族園 デザイナー)

配信URL:https://www.youtube.com/live/r78lvmUHqac

イベント詳細:https://artscape.jp/article/26839/

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.1──博物館、動物園のオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2024/10/241015_mmm_01.jpg)

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)